20200622

UiPath Dictionary型変数を使用したワークフロー開発(2)を投稿しました。

1. はじめに

最も基本的な、

1件単位に画面を表示して、その画面に表示されたテキスト情報を取得する

という動作について、Dictionary型の変数を使用した例を解説したいと思います。

画面上の情報を取得するためには、UiPathでは「テキストを取得」というアクティビティを使用するのが最も一般的だと思います。

このアクティビティにより取得したテキストデータについては変数に格納(出力)する必要がありますが、出力先の変数はString型でもかまいません。

が、今後のワークフローの維持管理のしやすさ、保守性、拡張性、他のワークフローへの流用等を踏まえると、個人的にはDictionary型に出力にするのがベストプラクティスと考えています。

「画面上のテキスト情報を取得する」といったワークフローについては、様々な業務で使用することが予想されますので、ワークフローの開発工数を減らしたいですよね。

発想として、

じゃあ、部品化しよう

となるわけです。

端的にいうと、今回は、

部品化ということを考えたときに、Dictionary型を使った方がいいよ

というお話です。

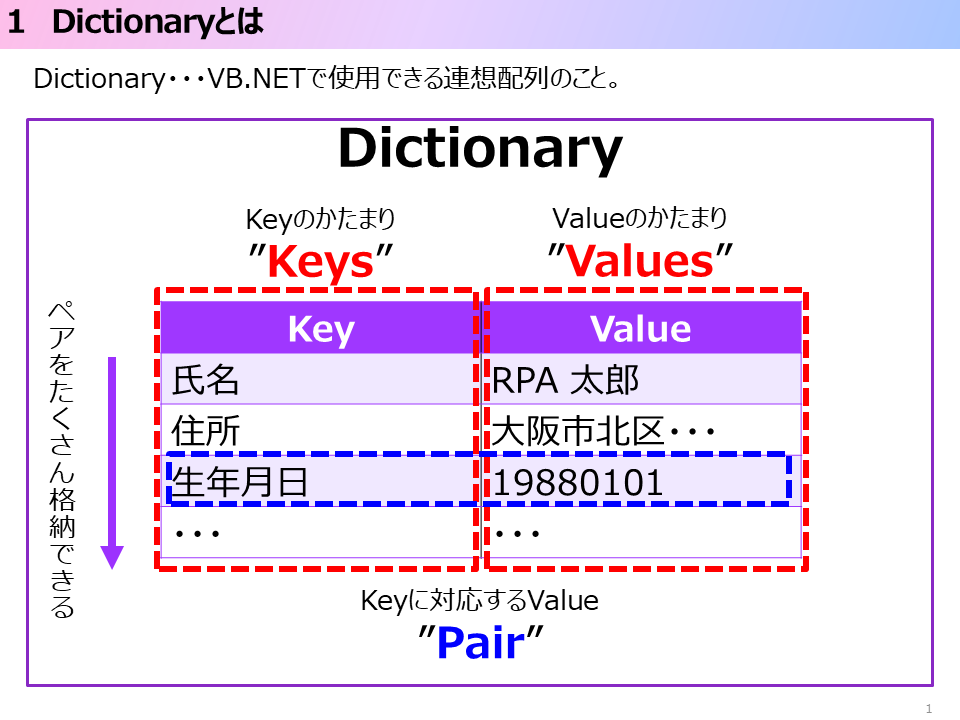

2. そもそもDictionary型ってなに?

Dictionary型というものを少し解説してみます。

上図のとおり、ペア(Pair)をたくさん格納できるのが「Dictionary」と思ってください。

じゃあ、たくさんの情報を格納するならDataTable型でもいいんじゃない?と思うかもしれませんが、そうではありません。その点については後述します。

3. なぜDictionary型がよいのか

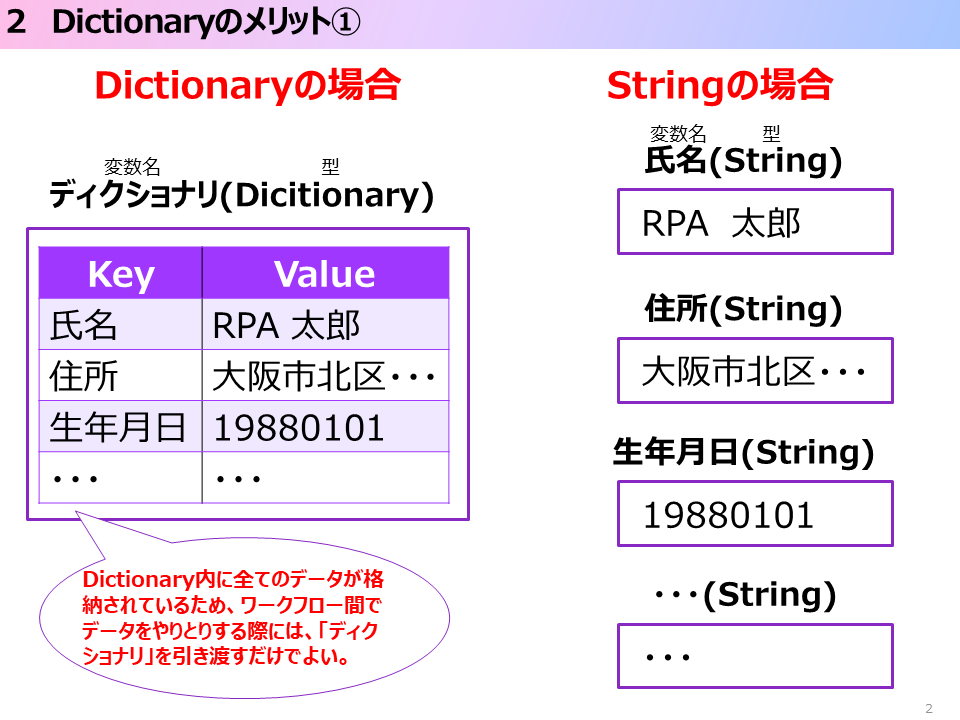

3.1 メリット① データをまとめて引き渡せる

ワークフロー間でデータを引き渡す際には、「この引数はこの変数へ」といった指定が必要となります。

例えば、3つのデータをワークフロー間で引き渡す際には、3つのString型変数にそれぞれデータを格納していた場合は、3つのString型変数を指定する必要があります。

Dictionary型変数にしておけば、1つのDictionary型変数を指定するだけで構いません。

つまり、ワークフロー間で引き渡すデータの個数が増えれば増えるほどDictionary型を使用する恩恵を受けることとなります。

では実際にUiPath Studioでそれぞれのケースで作成したワークフローを見てみましょう。

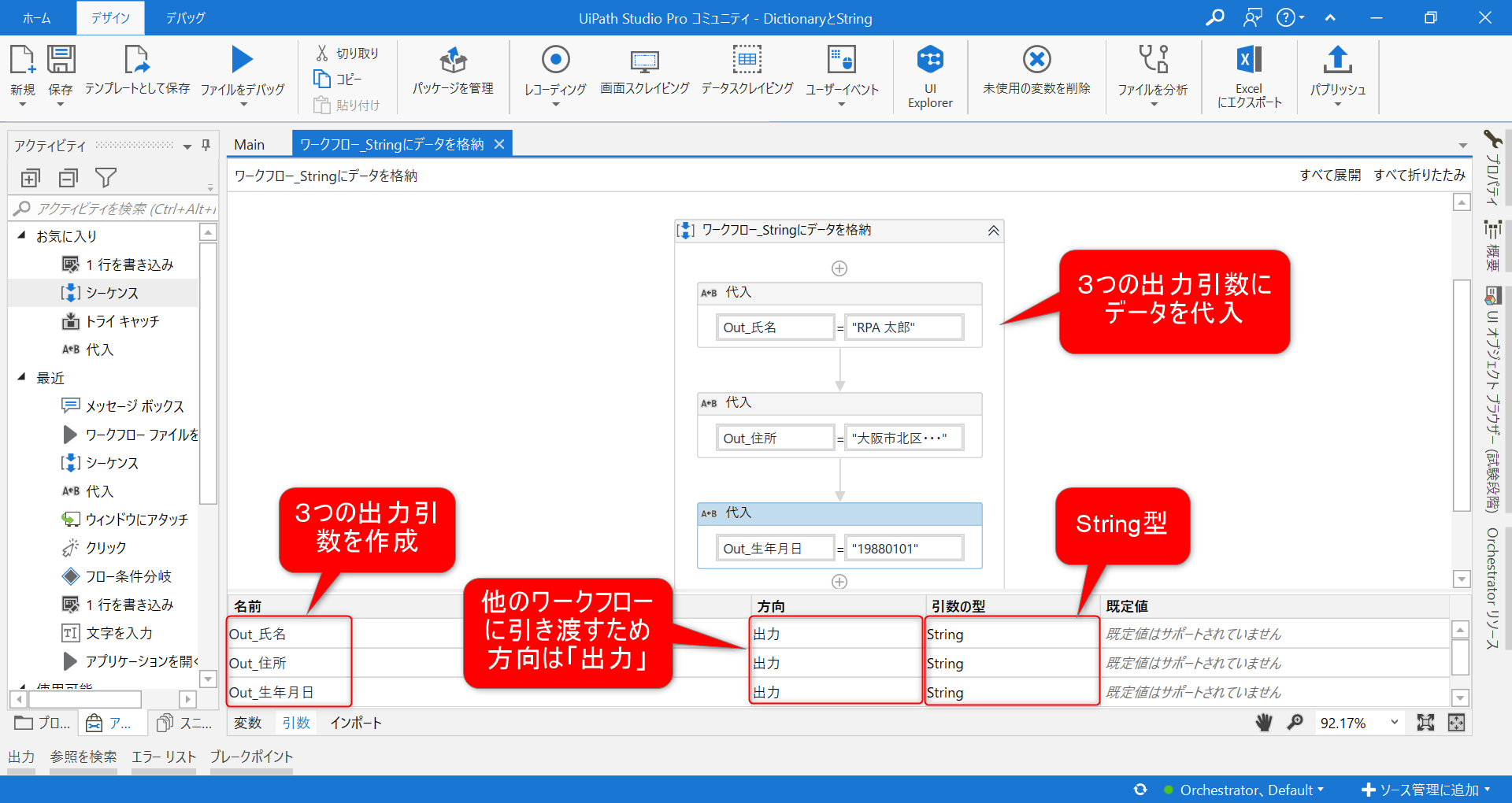

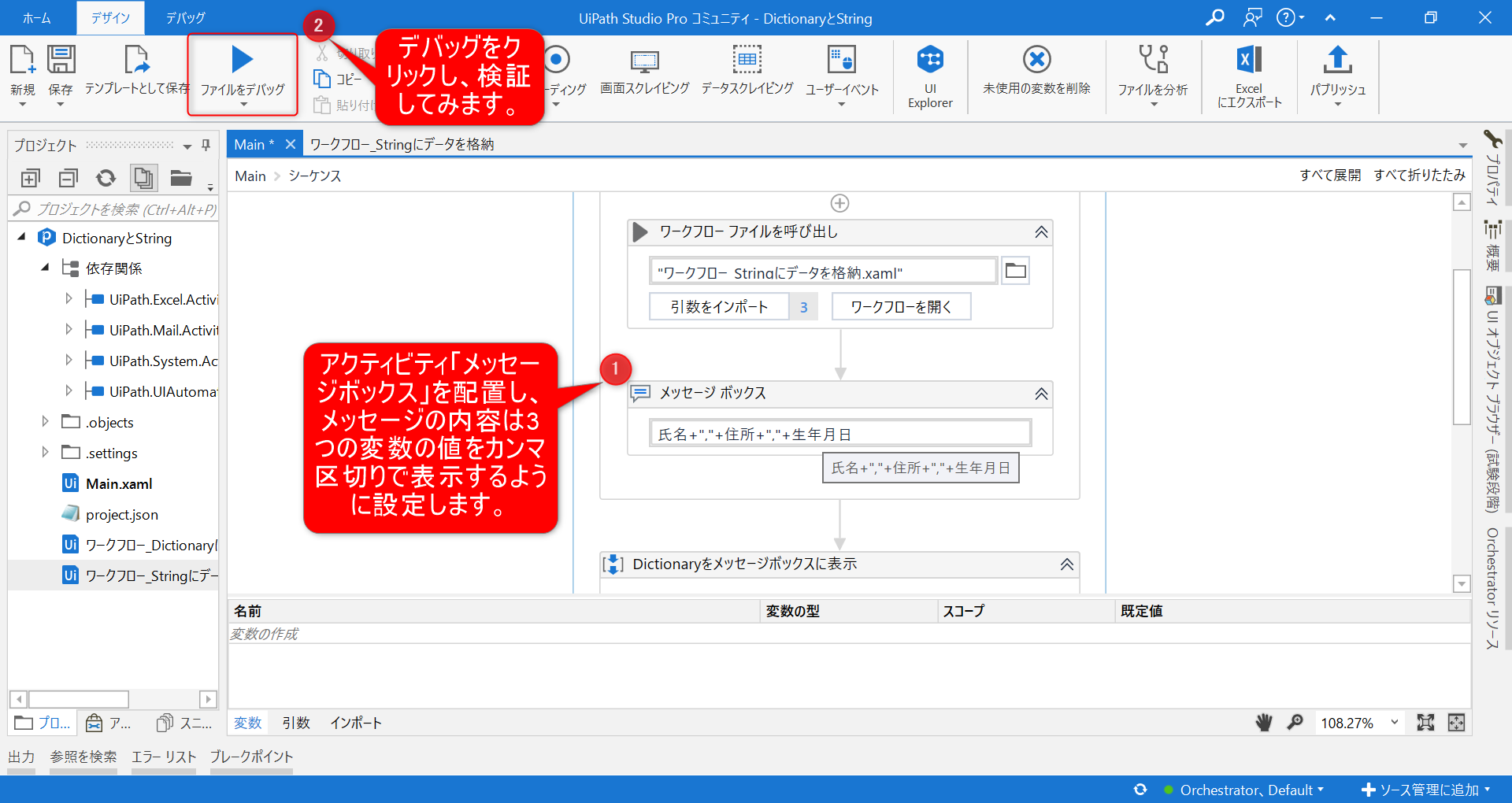

<ケース1> String型を使用した場合

下図のとおり、「ワークフロー Stringにデータを格納」というXamlファイルに、3つの出力引数を作成し、それぞれにデータを代入します。

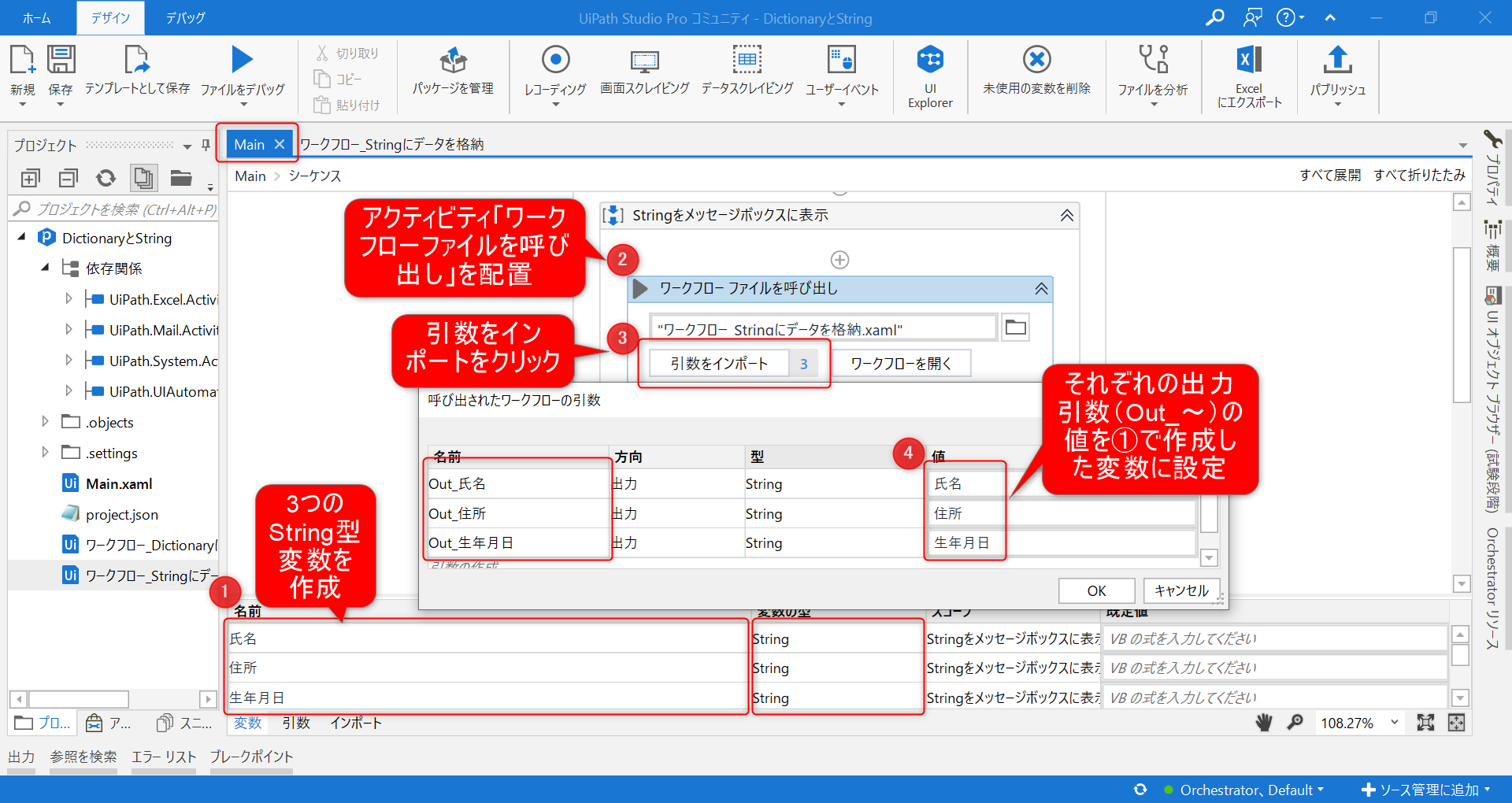

Main.xamlより「ワークフロー Stringにデータを格納」を呼び出し、「ワークフロー Stringにデータを格納」より引き渡された出力引数をメッセージボックスに表示してみます。

まず、ワークフローを呼び出し、引数の設定等を行います。

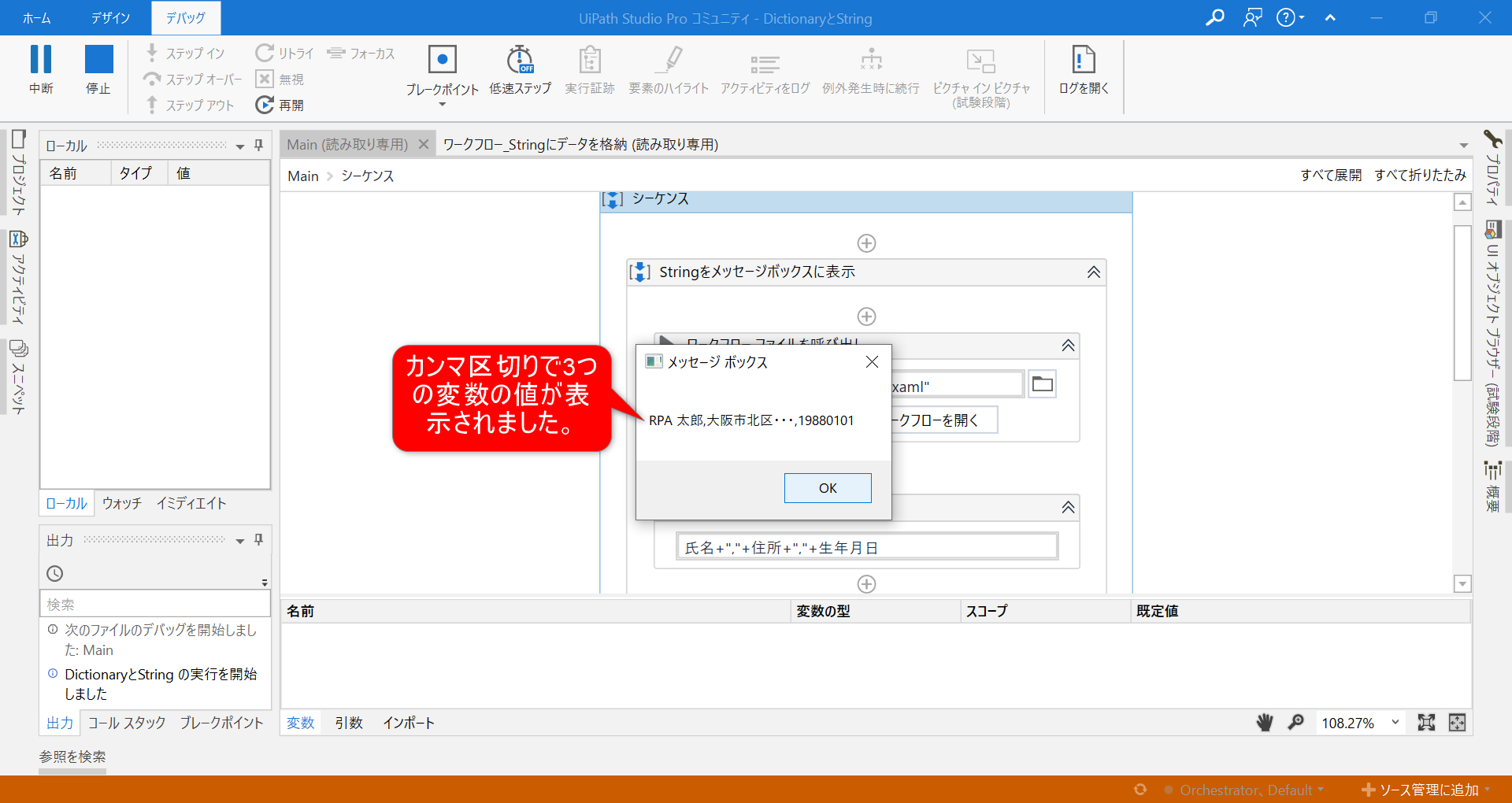

メッセージボックスに表示する内容を設定し、デバッグ。

メッセージボックスが表示されました。

<ケース2> Dictionary型を使用した場合

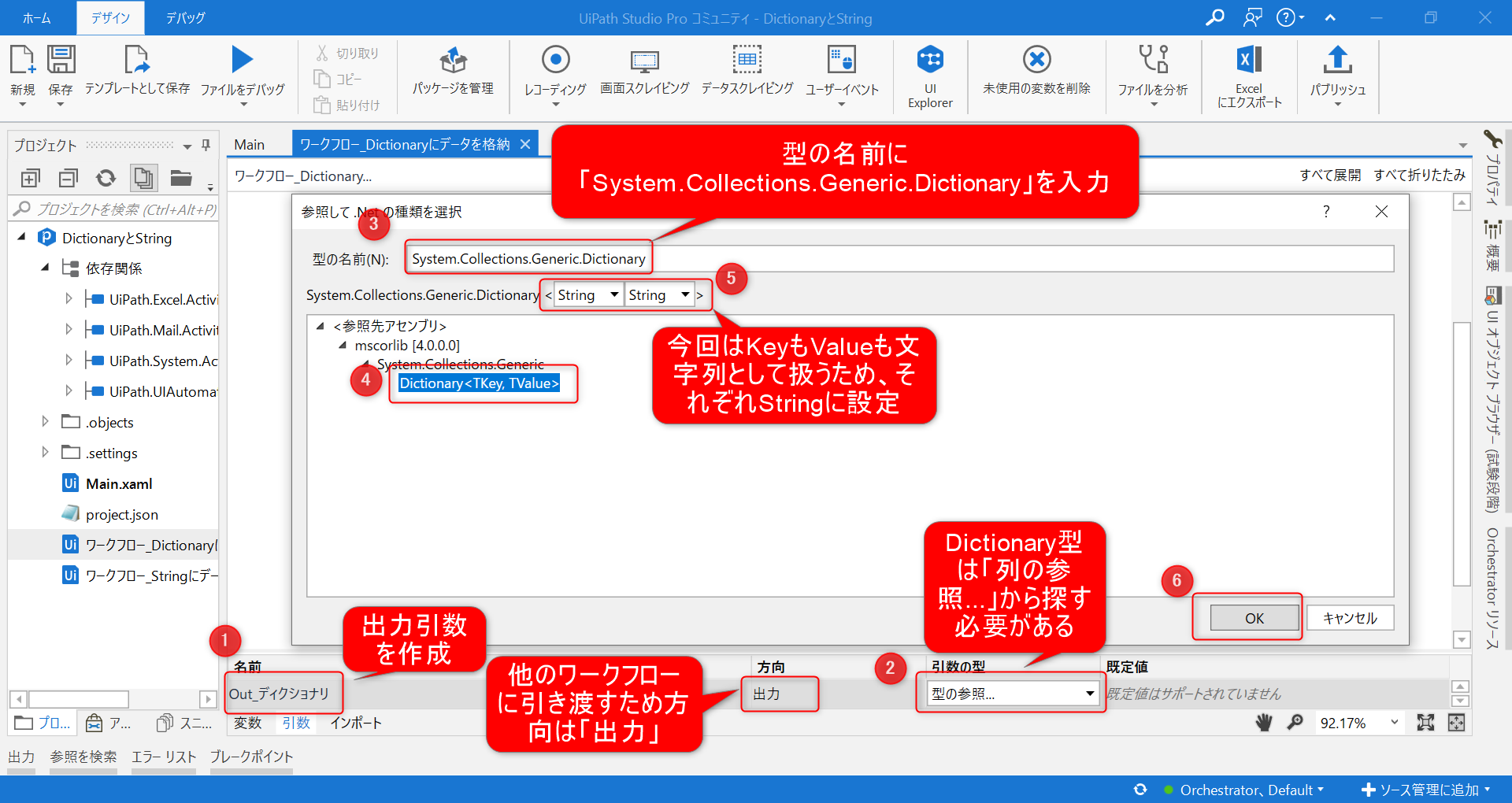

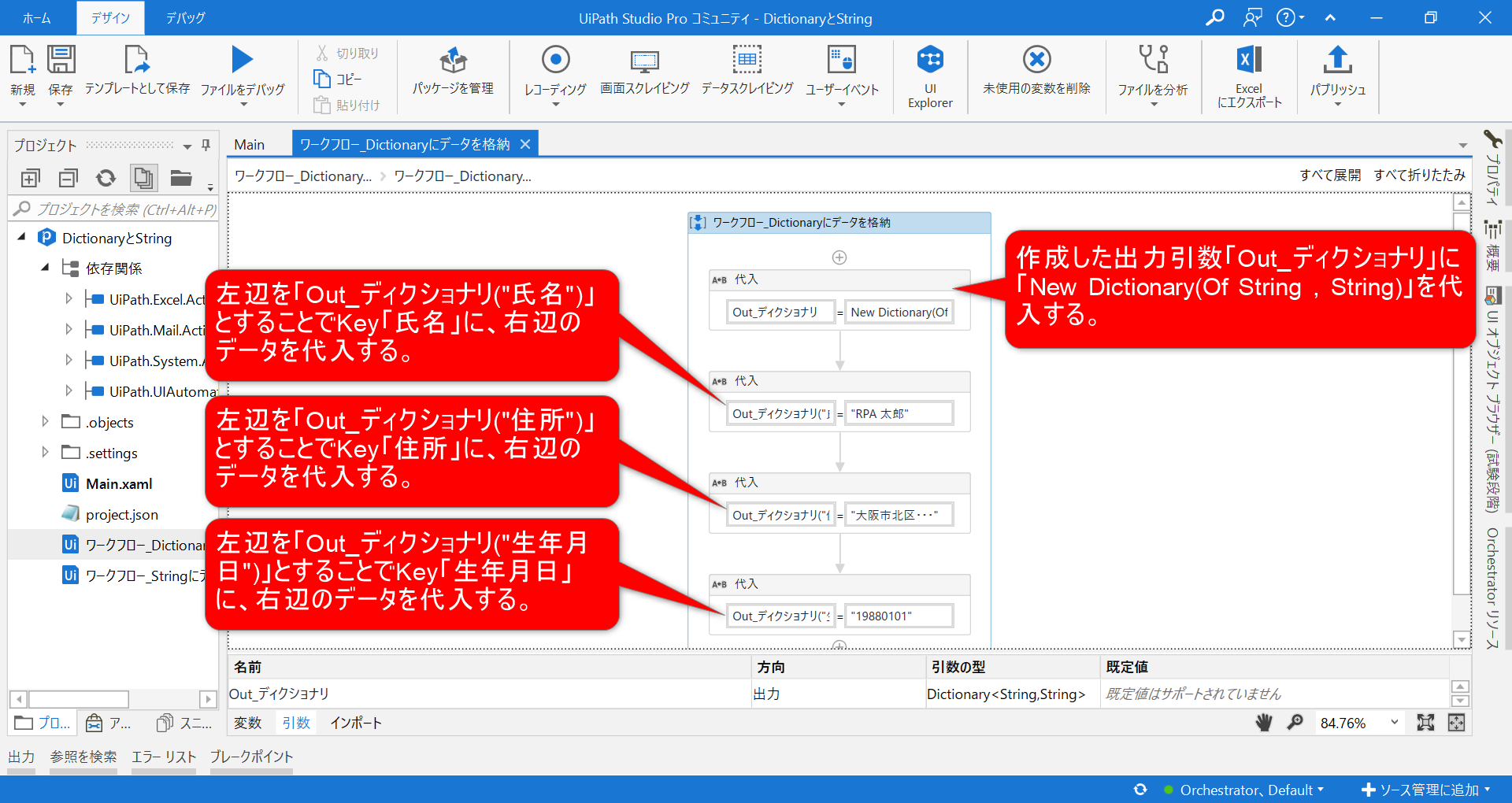

下図のとおり、「ワークフロー Dictionaryにデータを格納」というXamlファイルに、出力引数を作成し、データを代入します。

Dictionaryを新たに作成する場合は、代入により「New Dictionary(Of "Keyの型" , "Valueの型")」という記述をする必要があります。

Main.xamlより「ワークフロー Dictionaryにデータを格納」を呼び出し、「ワークフロー Dictionaryにデータを格納」より引き渡された出力引数をメッセージボックスに表示してみます。

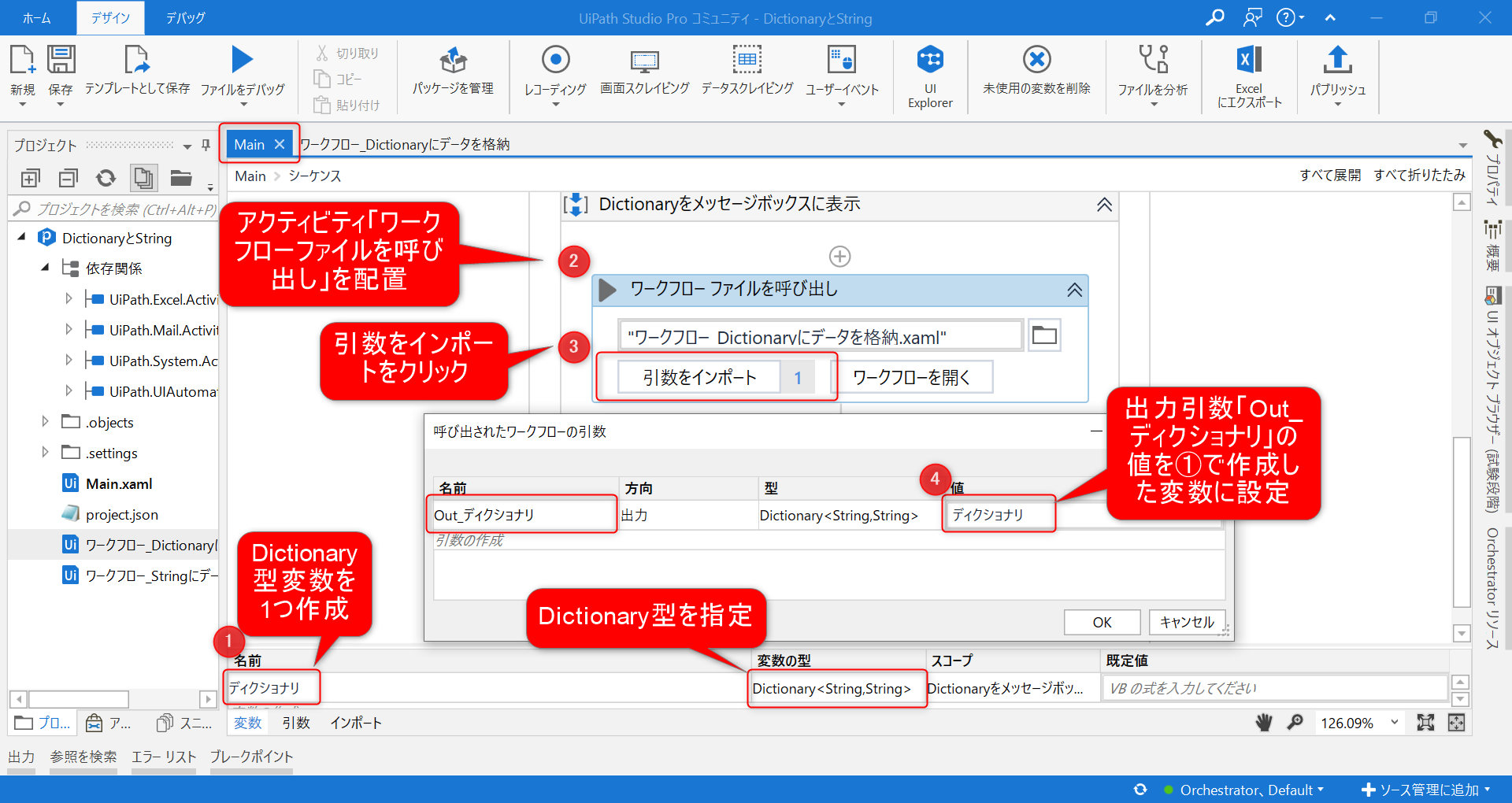

まず、ワークフローを呼び出し、引数の設定等を行います。

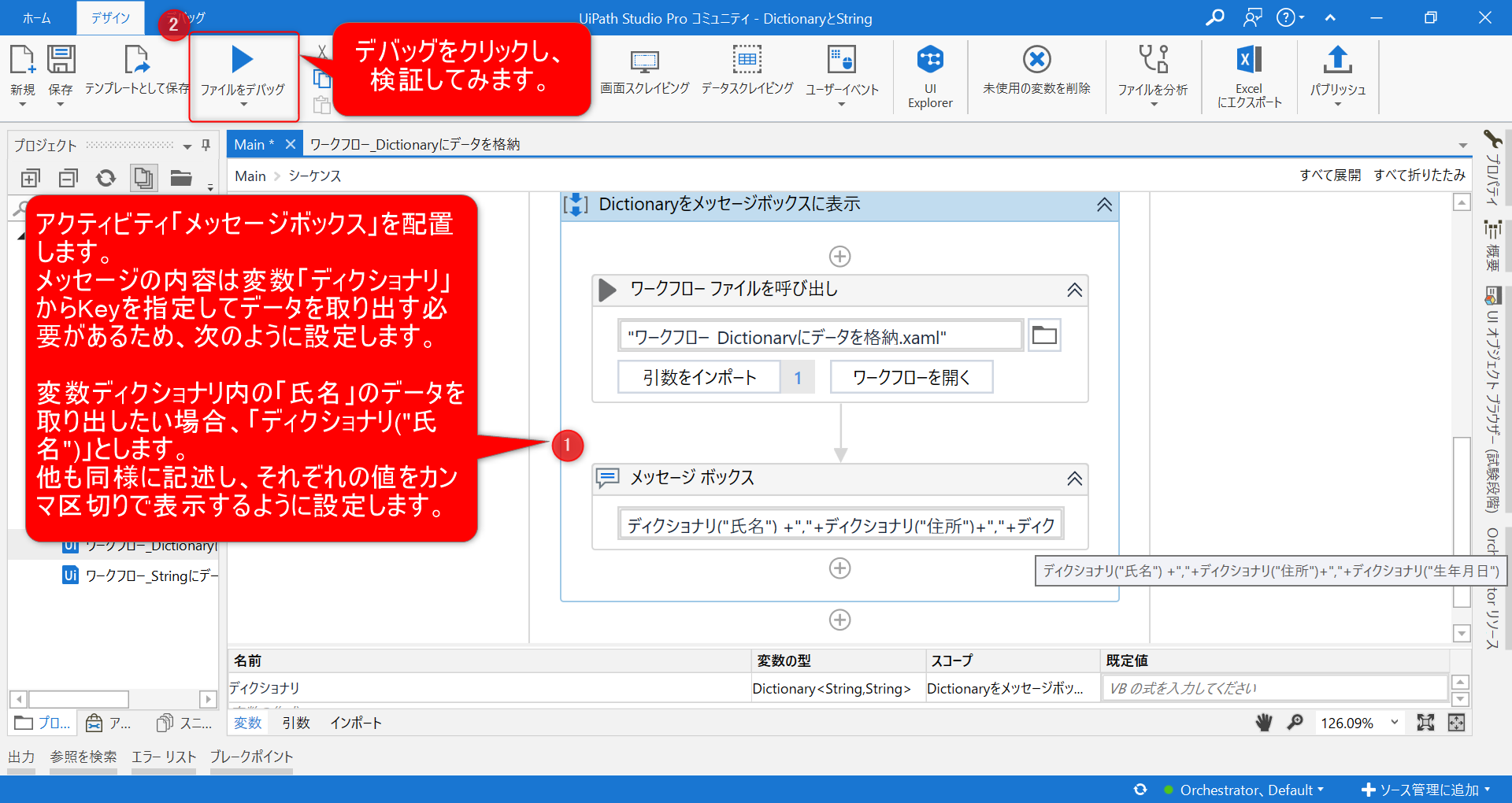

メッセージボックスに表示する内容を設定し、デバッグ。

Dictionaryの中から特定のデータを使用したい、取り出したいときは、以下のメソッドを使用します。

Dictionary型変数名(Key) ←Keyの部分を指定してあげる

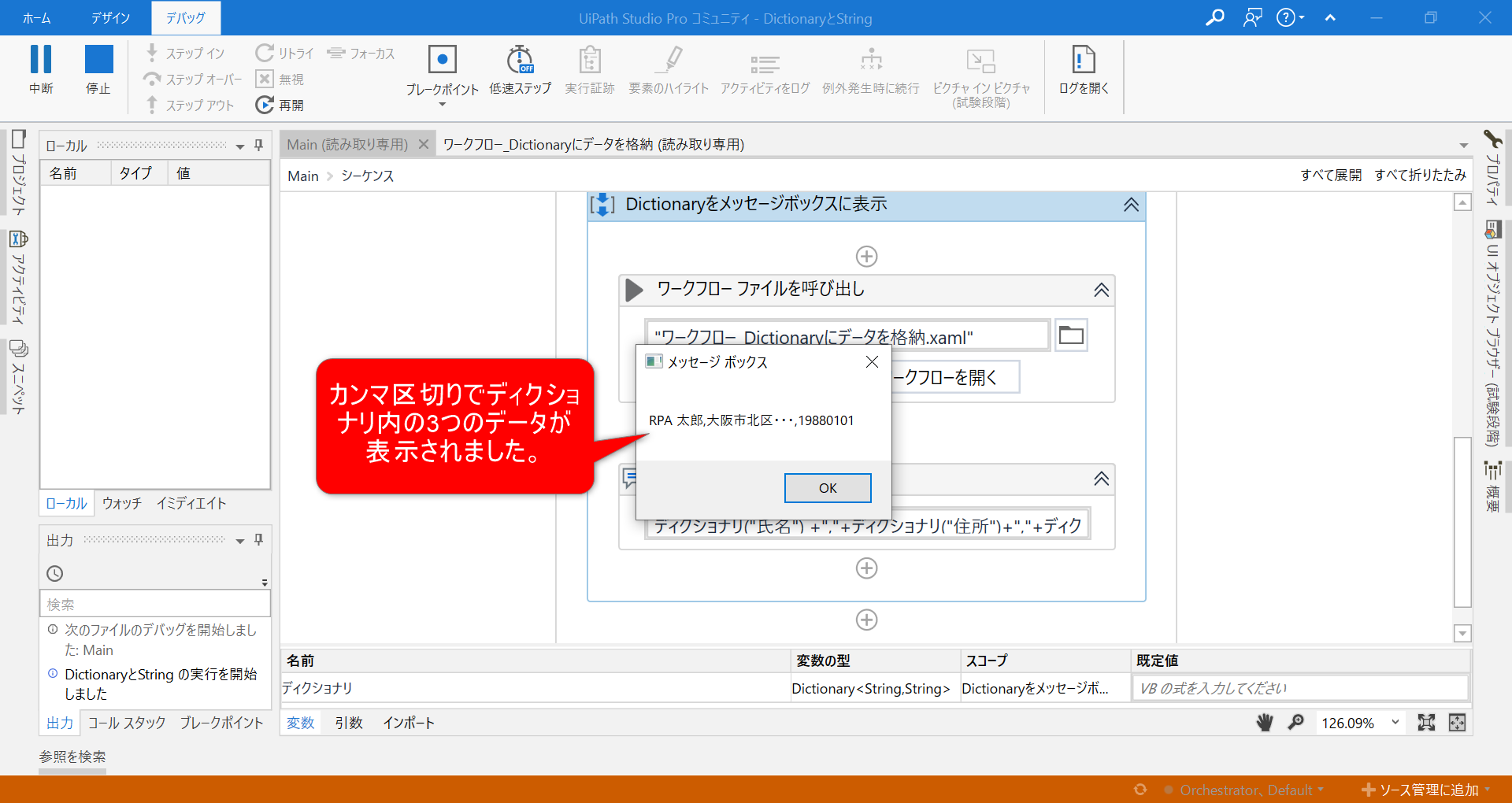

メッセージボックスが表示されました。

このように、「呼び出されたワークフローの引数」に設定する数について、ケース1の手法では、ワークフロー間で引き渡すデータの個数に応じて増えますが、ケース2のとおりDictionary型を引き渡しておけば、引き渡すのはDictionary型変数1つのみとなります。

3.2 メリット② 保守性が高い(ワークフロー改修の手間が減る)

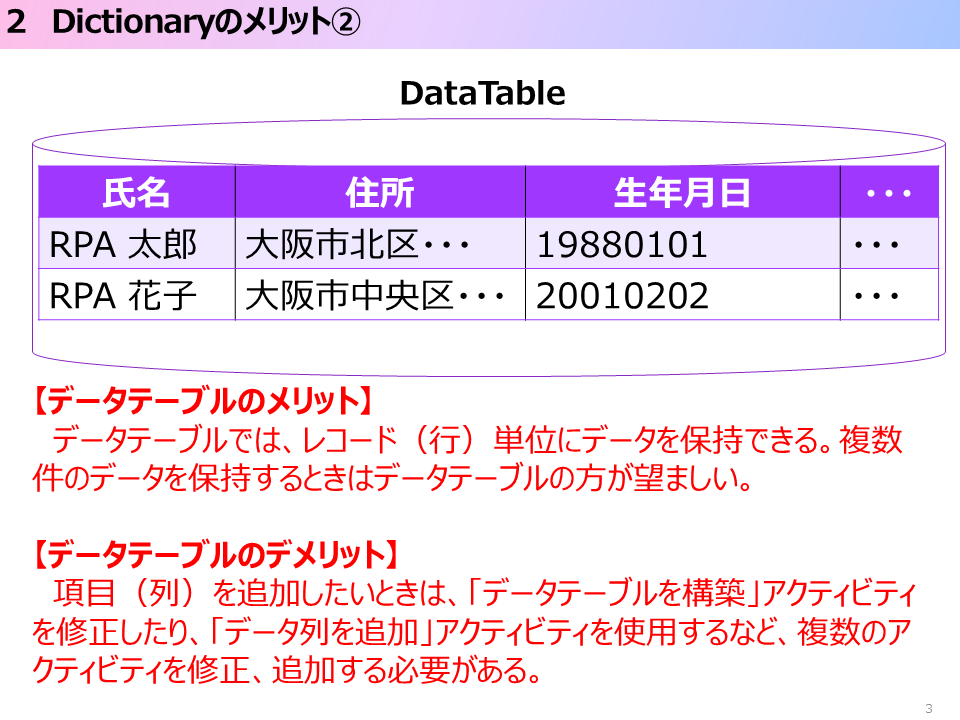

前述で、DataTable型でもいいんじゃないか、ということを言いましたが、「1件単位に画面を表示して、その画面に表示されたテキスト情報を取得する」というワークフローを部品化したいときにはDictionary型の方が優れています。

ここでDataTable型について少し解説します。

DataTable型については下図のとおりメリット/デメリットがあります。

Dictionary型と比較して、DataTable型ではワークフロー内に設置するアクティビティ数が増える傾向にあると思います。アクティビティ数が増えるということは、開発工数・テスト工数も増えるということです。

「1件単位」ということを考えたときには、DataTable型のように複数レコードを保持することはありませんので、Dictionary型でいいと思いますし、取得するデータが増えたときにも、代入アクティビティで「Dictionary型変数("新規項目")=●●●」というふうに記述するだけで、Dictionaryに格納するデータを増やすことができます。

(DataTable型ではデータを格納する位置(列)を決める必要があるが、Dictionary型はKeyを決めるだけで格納する位置という概念は不要)

なお、複数のレコードを扱う必要がある場合はDataTable型変数を使用することがありますが、この場合は1件単位にDictionaryを受け取ってから、Dictionaryの中身(データ)を1件ずつ取り出し、DataTableに対して1件ずつレコードを格納することができます。

(この方法については、結構簡単にワークフローを開発できますので、別の記事で解説します。)

例えば、複数件を対象に自動化することがほとんどだと思いますが、システムエラー等が発生する可能性も見込んで、

①1件単位にDictionaryに格納

②Dictionaryから1件単位のデータを取り出しDataTableを作成

③作成したDataTableをCSVファイルに出力

~①から③を繰り返す~

④複数件のCSVファイルを集約(マージ)

というワークフローにしておくと、①から③の繰り返し処理のどこかでシステムエラーが発生したとしても、それまでに出力されたCSVファイルは残っていますので、再処理をするときにも途中の対象から処理が再開できます。

一方、

1件単位にテキストを取得して、1レコードごとにDataTableへ格納する処理を繰り返し、最後にCSVファイル出力を行う

というワークフローであった場合、繰り返し処理のどこかでシステムエラーが発生した場合は、DataTableの中身はすべて消えてしまい、最初から再処理が必要となってしまいます。

4.最後に

部品化の単位にも触れながら、Dictionary型変数を使用したワークフロー開発のメリットを解説しました。

Array型変数やList型変数を使用した方法などもあると思いますが、個人的には開発初心者でもわかりやすく、かつ、部品化しやすいのはDictionary型変数、かなと思い、記事にしてみました。

また別の記事で、

DictionaryからDataTable化する方法

について、解説したいと思います。