はじめに

『ディープラーニングの数学』『Pythonで儲かるAIをつくる』『Pythonでスラスラわかる ベイズ推論「超」入門』などの著者の赤石です。

私は原稿執筆時に編集者との細かいやりとりにslackを使っています。しかし、出版社によってはslackの有料化に伴い、slackを使い続けることが難しくなったケースがあります。

ここをなんとかできないか前からと思っていたのですが、先日、Github自身に「ディスカッション機能」があることを発見しました。なんだ、最初からこの機能を使っておけばslackは不要だったのかと、今更ながら思った次第です。

実際、使い初めてみると、通知機能がない点が不便でしたが、これはメール通知の設定を追加で行えばOKです。

このあたりの手順を自分の備忘録を兼ねてまとめておきます。

他の方の参考にもしていただけると幸いです。

ディスカッションの有効化(管理者のタスク)

ディスカッションは、リポジトリ単位に設定されます。既存リポジトリに後付けでディスカッションを追加することも可能です。

管理者は、リポジトリのメインのページから、下の図のように赤枠の「Settings」のメニューをクリックします。

出てきた画面をスクロールしていくと、下の方に図のような「Discussions」という項目が出てきます。

ここにチェックを入れ、「Set up discussions」のボタンをクリックします。

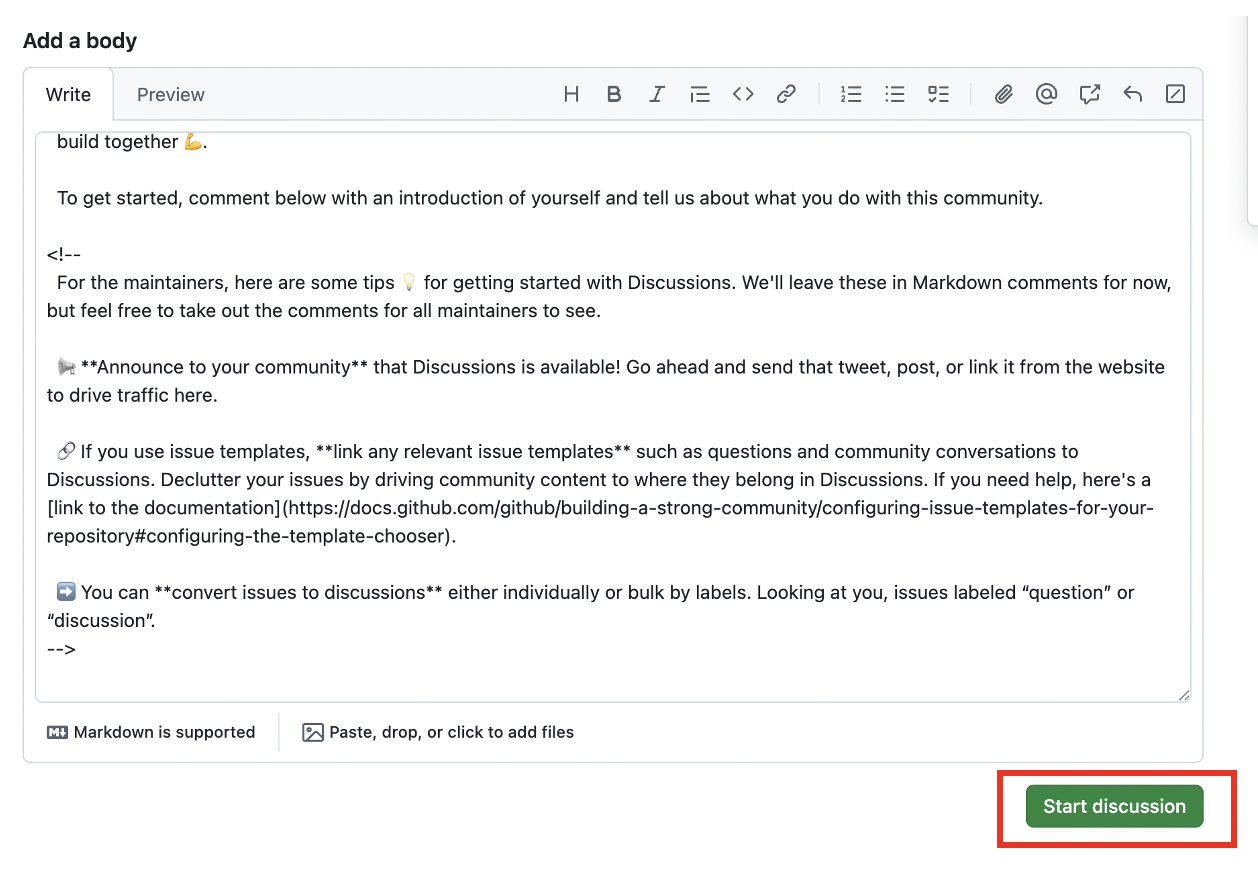

すると下のような画面が出てきます。

サンプルの書き込みができてしまいますが、不要なら後で消せばいいので、右下の「Srart discussion」ボタンをクリックします。

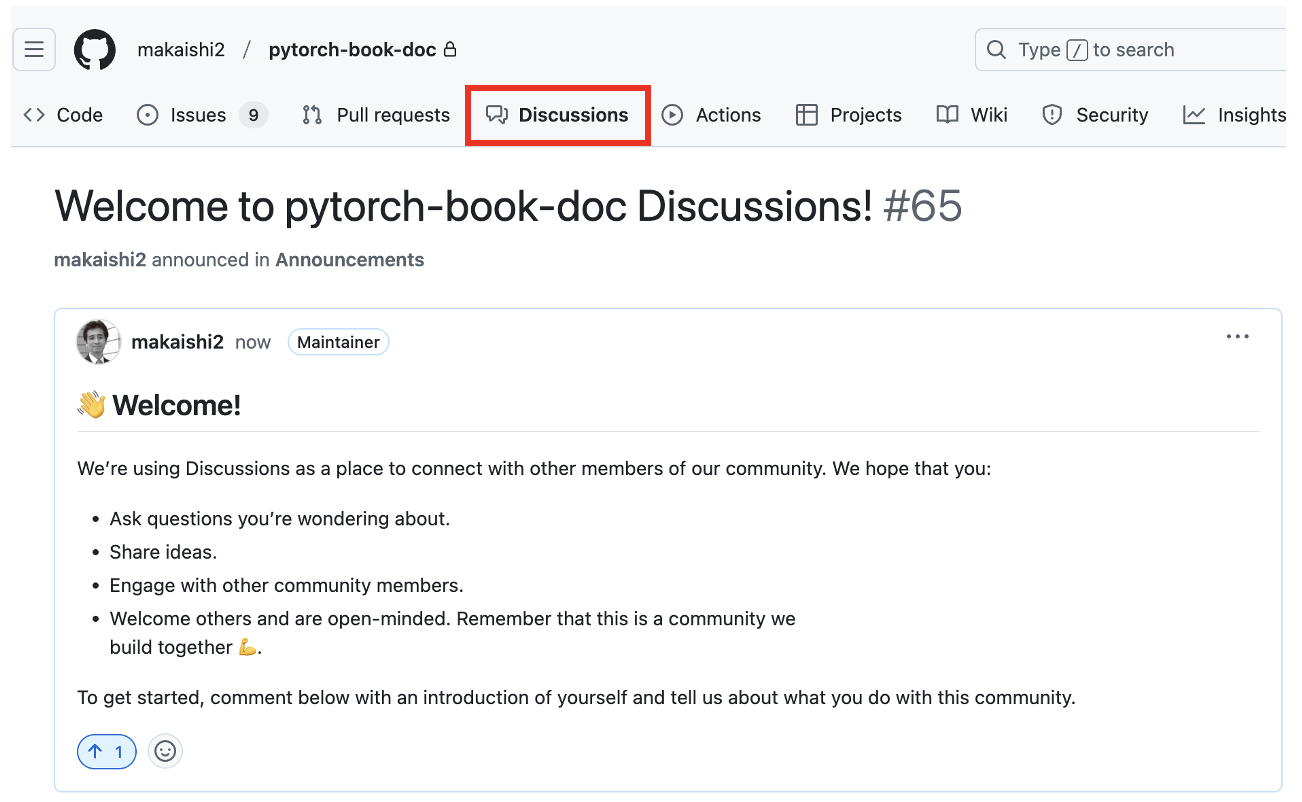

上のように、画面に「Discussions」のタブが新しく増えていれば設定に成功しています。試しにこのタブをクリックしてみます。

こんな画面がでてきるかと思います。これで、リポジトリに紐付いたディスカッションができる状態になりました。

メール通知の設定(一般利用者向け)

これでめでたくディスカッションとしては使えるようになったのですが、地味に不便なのが通知が来ないため、書き込んだことが相手に伝わらない点です。slackの場合は、スマホでも設定することで、スマホから通知を取ることができたのですが。

そこで、ディスカッションに書き込みが加わったときに、メール通知をする設定をします。

この設定は、各利用者が個別に行う必要があるので、その点にご注意下さい。

最初のステップとして、下のリポジトリのメインの画面で、右上にある「目玉」のアイコンをクリックします。

下のようなドロップダウンメニューが出てくるので、一番下の「Custom」を選択します。

すると、次のメニューが出てきます。今、通知がほしいイベントはディスカッションへの書き込みなので、「Discussions」にチェックを付けて、右下の「Apply」ボタンをクリックします。

これで設定は完了したので、テスト用のディスカッションを作ってみて、メールが飛んで来るか確認して下さい。

余談ですが、最後の選択の画面で今回無視した他のイベントも、そのリポジトリ管理者であれば、通知を受け取るべきですね。必要に応じて設定するといいかと思います。