はじめに

最初にお断りしておきますが、私はZoom社の回し者ではありません。

必要に迫られて、Zoomゲスト側の簡単な利用ガイドを作ったら、ホスト側も作ってくれとの注文が友人から入り。。。

やむをえず当資料を作るはめになった次第です。

ちなみにゲスト側の手順は お手軽に電子会議! Zoom利用ガイド (ゲスト編)になります。

セキュリティに関する考え方

この話をする際に避けて通れないのが、Zoomのセキュリティ問題です。代表的な記事リンクを下にあげますが、今、ネット上で「Zoomは危ない」というのが定説になっています。

50万人分以上の「Zoom」アカウントが闇市場で売買されたと判明

利用者が爆増「Zoom」を使うと何が危ないのか

一方で、他のソフトと比較して一番お手軽に、高品質なネット会議ができて、便利なのも確かです。

こういう事実に対してどのような対応を取るかは個人の考え方次第なのですが、一つの割り切りは「便利なものは便利」「しかしリスクはある」ということで、最悪上記のような事象が起きても困らない前提で使うことでしょう。

具体的には

- Zoom専用にメールアドレスを一つ作る

- パスワードも別のものを使うようにする

- 有料アカウント登録をする場合は、クレジットカード登録でなく、より安全なpaypalにする

みたいな感じかと思います。

また、Zoom運用時にも会議室の作り方とか、セキュリティを強化する工夫はあるのですが、この説明を始めるとこの資料の範囲を超えてしまうので、その点は別の資料を参考にして下さい。

例えば 「Zoom」が抱える5つの問題と対策方法の記事では、こんな対策が提示されていました。

- 会議をパスワードで保護する、あるいはZoomの「待機室」機能を使用して参加者を事前審査する。

- 主催者への画面共有を制限する。

- Zoomの最新バージョンを実行する。

- リンクやミーティングIDをソーシャルメディアで共有しない。

- 参加者を招待するときはリンクではなくミーティングIDを使用する。

【ステップ1】 サインアップ

それでは、本題に入ります。最初のステップはサインアップ(Zoomへのアカウント登録)です。

まずは、下記のZoomトップページをブラウザから表示させます。

下記のような英語の画面がいきなり出てきて「おれ英語が苦手」とびっくりするかもしれません。しかし、心配は無用です。

画面を一番下までスクロールして下さい。下の図のように画面右側にLangageというドロップダウンがあるので、そこで「日本語」を選択します。

こんな画面に変わったかと思います。これで一安心ですね(普通だとJavaScriptでブラウザ側の言語を調べて自動的に画面の言語を変えるのですが、このあたりはまだまだ発展途上のようです 2020-04-29時点のコメント)。

画面が日本語に変わったところで、サインアップの処理をします。上の図の右上に「サインアップは無料です」というボタンがありますので、このボタンをクリックして下さい。

いきなり、こんな画面が出てきます。冒頭でセキュリティが不安だと散々いっていたので、どうするか迷いますね。判断については、お任せします。

次にメールアドレスの入力画面が出てきますので、事前に用意したアドレスを入力します。

こんな指示がブラウザに表示されるので、指示に従い、メールを開きます。

該当メールを開いたところです。「アクティブなアカウント」をクリックして、アクティベーション処理を進めます。

こんな画面が出てくるので、学生でない人は「いいえ」を選択して「続ける」をクリックします、

すると、下のようなユーザー情報登録画面が開きます。入力するのは

① 名前

② 姓

③ パスワード (2箇所)

です。パスワードにはいくつかルールがあるので注意して下さい。

全部入力が終わったら

④ 続ける のボタンをクリックします。

すると、次の画面に遷移します。仲間の登録は後でもできるので、「私はロボットでありません」にチェックして、「手順をスキップする」のボタンをクリックします。このボタン、グレーアウトで一瞬選べないような勘違いをしますが、ちゃんと選べるようになっています。

下の画面になります。ここでもテストミーティングをすぐには始めず、「マイアカウントへ」をクリックして登録結果の確認をします。

お疲れ様でした。下のような登録情報が表示されれば、ステップ1は完了です。

ここまでくれば会議開催まではあと一歩です。

【ステップ2】 アプリ導入

次のステップはアプリの導入です、いくつかのやり方がありますが、下記のリンクをクリックするのが一番簡単かと思います。

Zoom導入用URL: https://zoom.us/support/download

手順の説明の必要がないくらい導入は簡単です。下記の画面が表示されれば導入は完了しています。

(ちなみに、このソフトはホスト、ゲスト共通になっています)

この画面で、下のサインインを選択します。

下のようなサインインの画面が表示されるので、以下の情報を入力します。

① 登録メールアドレス

② パスワード

③ 今後のアプリ起動で①と②を覚えておくかどうか

全部入力が終わったら④サインインをクリックします。

下のような画面が出てきたら、ソフトの導入と初期設定は完了です。

画面上部の「ミーティング」アイコンをクリックして、ミーティングタブを表示させて下さい。

こんな画面になったでしょうか?これでミーティング開催の準備はすべて整いました。

これですぐにでも会議を開催できます。

【ステップ3】 会議開催

さあ、いよいよ会議開催です。

会議開始は、招待メールの送付と、会議開始の2ステップでOKです。

Zoomでは、細かくは案件毎に個別の会議室を作る方法などもありますが、今回は一番簡単な手順として、デフォルトの会議室を利用する方法を記載します。

招待メールの送付

上の画面で①「招待のコピー」というボタンがあります。このボタンをクリックすると、クリップボートに会議参加に必要な情報がすべてコピーされます。

伏せ字にしてありますが、実際のテキストのイメージを下記に添付します。

このテキストを、ミーティングに参加して欲しい人宛のメールに張り付けて送って下さい。

ちなみに、この情報のうち、httpsではじまるURLとミーティングIDはどちらか一方の情報だけあれば、ゲストは会議に参加できます。URLはすぐ使えて便利だけどセキュリティ的にゆるい、ミーティングID + パスワード方式はセキュリティは強固だけど使いにくいという特徴がありますので、対象ユーザーに応じて使い分けてもいいかと思います。

ミーティングの開催

ミーティングの開催は上の画面で②「開始」ボタンをクリックして行います。クリックすると、下のような画面が出てくるので、「コンピューターオーディオに参加する」ボタンをクリックして下さい。

下の画面になると、会議室は開かれていて、ゲストからの参加を待つ状態になっています。

画面下のアイコンを拡大したのが、下の図です。

ゲストからのアクセス要求が来ると、吹き出しでメッセージが表示されるので、許可をします。

【ステップ4】 会議運用

画面共有

「画面を共有」のアイコンをクリックすると、下のような対象画面選択のパネルになるので、通常はDesktop1を選択し、画面右下の「画面を共有」ボタンをクリックします。

それ以外の操作は、「ゲスト編」と同じなので、その解説を転記します。

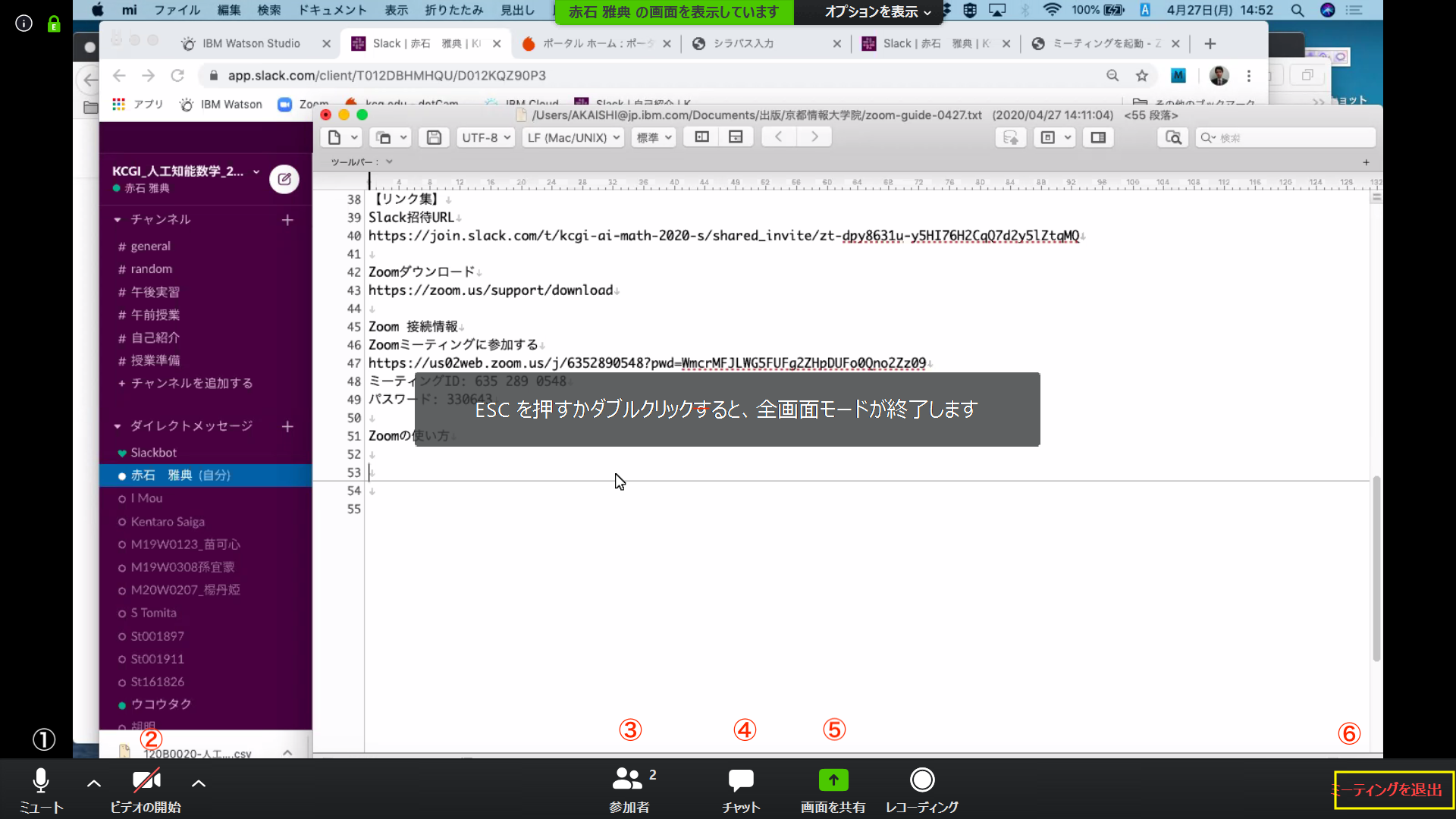

この画面での主な操作は以下のとおりです。

Escキー: 全画面モードが終わり、Zoomが他のアプリ同様Window表示されます。

① ミュートアイコン: 自分のマイクのOn/Offをコントロールします。

② ビデオアイコン: 自分のパソコンのカメラOn/Offをコントロールします。

③ 参加者アイコン: 参加者の一覧表示をします。Zoom上で「挙手」をしたい場合に利用します。

④ チャットアイコン: チャット用のパネルを開きます。チャットメッセージを送りたいときに利用します。

⑤ 画面を共有アイコン: 自分の画面を共有したいときに利用します。

⑥ ミーティングを退出: わかりにくいのですが、画面右下に退出アイコンがあります。ミーティングを退出するときに利用します。

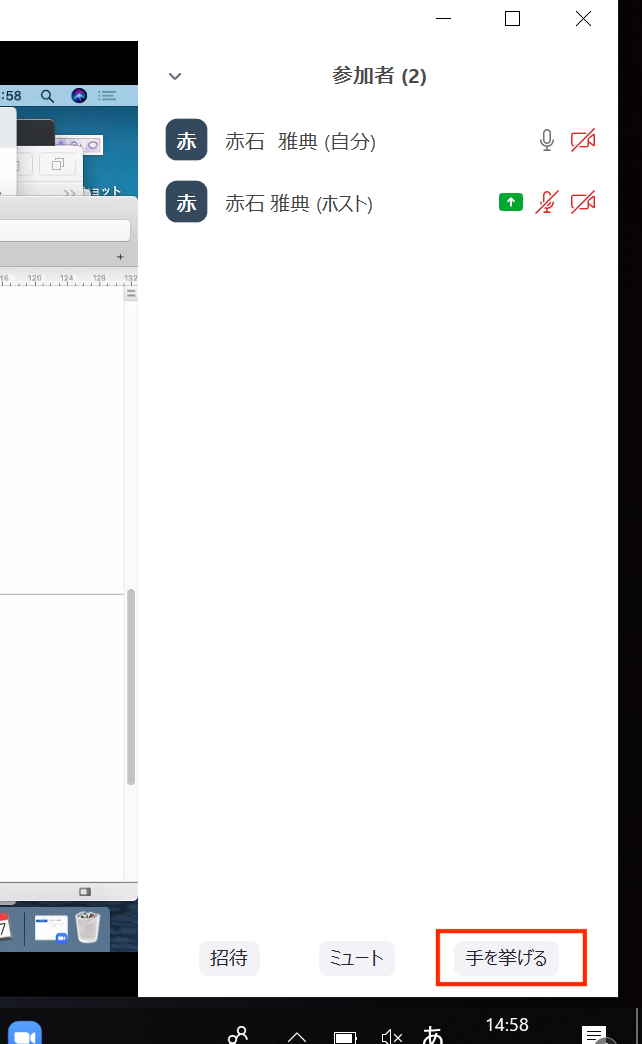

参加者パネル

③参加者アイコンをクリックすると。下のようなパネルが出てきます。画面右下の「手を挙げる」をクリックすると、Zoomで「挙手」をしたことになります。

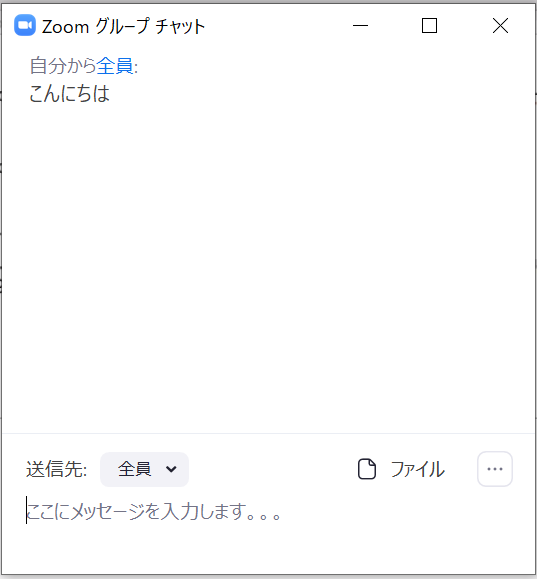

チャットパネル

④チャットアイコンをクリックすると、下のようなパネルが出てきます。

ここでメッセージをテキスト入力すると、チャットメッセージが送付されます。

【ステップ5】 ライセンスのアップグレード

以上の機能は驚くことに全部無料で使えます。では、無料版で何ができないかというと、大きなところで

- 会議時間が最大40分まで

- 会議の録画はローカルのみでクラウドに保存できない

といった点です。月額2,100円の有償プランに切り替えると、この制約がはずれることになります。

具体的には、下記のユーザープロファイル画面で、「アップグレードする」のリンクをクリックして処理を進める形になります。ここではこの細かい手順は省略します。

終わりに

昭和サラリーマンの生き残りとして過去を思い返すと、会社に入ったばかりのころは、海外とのコミュニケーション手段は「国際電話」しかなく、料金は確か数分でウン千円の世界だったと思います。

それが今では、無料で複数人のビデオ付き電話会議が無料でできてしまうのですから、まさに隔世の感があります。

せっかくの素晴らしいツールがこんな身近にあるのですから、皆さんも是非活用して(セキュリティにも気を付けつつ)、コロナ時代の新しい仕事のやり方を考えてもらえればいいかと思います。