はじめに

以前、「ネットワーク~初期導入作業(キッティングetc)~」という記事を投稿しましたが、今回は後続作業となる「ネットワーク~単体試験・結合試験~」について書こうと思います。

現場によって試験区分や試験内容は異なる部分があるので、まったく一緒というわけではありませんが、本番稼働前に最低限こうゆう試験を行うんだなと、参考になればとよいかと思っています。![]()

![]()

試験の目的

新規構築にしても、既存環境のリプレースでも本番環境に組み込む前に問題ないよね!

と、事前に確認し品質を担保することが単体試験であり結合試験の目的であります。

そのほかにも、、

試験時に問題があった場合でも、設定修正など対処できること

お客様への納品物としてのエビデンス(動作が問題ないこと確認しました!)

ということを担っていたり。

なので、試験手順の誤りやエビデンス不備は再試験したりと入念に行います。

試験の内容

設計を元に作成したパラメータシートとキッティングした機器のコンフィグチェックを行います。

パラメータシート通りの設定が入っているか、余計な設定が実機に入ってないかを確認します。

デフォルトで有効になっている設定など、デフォルト値で問題ないか調査したり、不要な機能であれば無効にするなどチューニングを行うこともあります。

キッティング後、機器単体で確認できることは限られているため、コンフィグチェック以外の確認は結合試験でという現場もあるかと思います。

周辺機器と接続した状態で、各機能の正常性確認や、障害&復旧時の動作確認を行います。

構築場所によって、倉庫などキッティング&試験できるスペースがある場合は、事前に試験を行うこともあります。

但し、事前の試験はあくまでも疑似環境で行うので本番環境でも同様の試験は行います。

試験の項目

単体試験は基本的にコンフィグチェックとして、結合試験の項目をあげていきます。

設定した機能がちゃんと動作するかの確認試験です。

下記は一般的な項目例で、+αで使う機能や運用に必要な手順を全て確認します。

| # | 区分 | 試験項目 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 1 | 基本機能 | IF確認 | |

| 2 | 〃 | LAG確認 | |

| 3 | 〃 | ルーティング確認 | static、eigrp、ospf、bgp、rip等々 |

| 4 | 〃 | 疎通確認 | |

| 5 | 〃 | 冗長機能確認 | stack、vpc、vrrp、ha等々 |

| 6 | 〃 | FWポリシ機能確認 | 許可と拒否ポリシーの動作確認 |

| 7 | 〃 | 負荷分散機能確認 | テスト用VSの分散動作確認 |

| 8 | 運用機能 | ログイン確認 | |

| 9 | 〃 | NTP同期確認 | |

| 10 | 〃 | syslog確認 | |

| 11 | 〃 | SNMP確認 | |

| 12 | 〃 | バックアップ手順確認 | |

| 13 | 〃 | リストア確認手順 |

各障害を発生させた時と復旧させた時に、設定した機能がちゃんと動作するかの確認試験です。

冗長機能によるステータス遷移や、通信断の時間、経路切替が想定通りかを確認します。

主な項目としては下記2つがあります。

| # | 区分 | 試験項目 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 1 | リンク障害 | 障害発生 | 冗長箇所や経路切替が生じる箇所で実施 |

| 2 | 〃 | 障害復旧 | |

| 3 | 筐体障害 | 障害発生 | 全筐体に対して電源OFF/ONで実施 |

| 4 | 〃 | 障害復旧 |

他にも、構築する機器やアプライアンスによっては性能試験や負荷試験、ペネトレーション試験などツールを用いて試験を行う場合もあります。

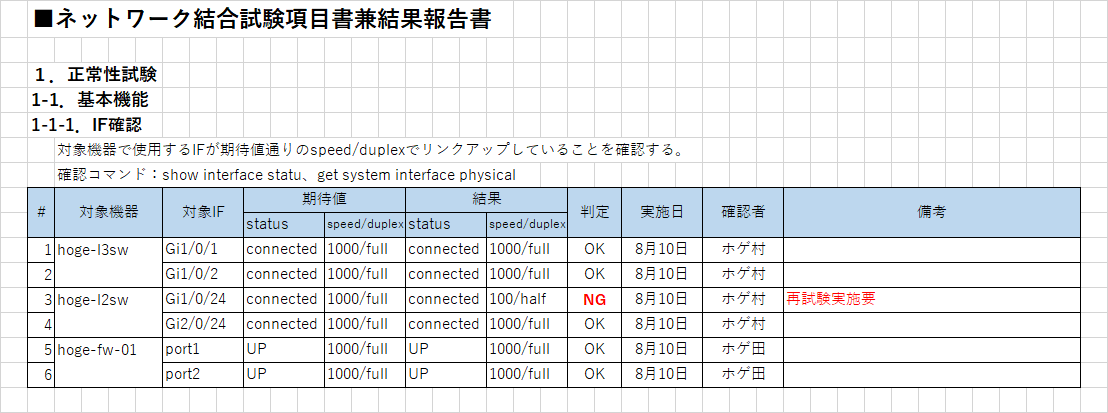

試験項目書

試験項目書は、試験内容や手順、試験の期待値と結果などを纏めた資料です。

試験前に作っておいて、試験結果や試験日などを記載し、エビデンスとともにお客様に納品物として提出します。

試験数が1000を超える場合もあるので、試験消化数のサマリを冒頭に作っておくと進捗状況の把握もできます。

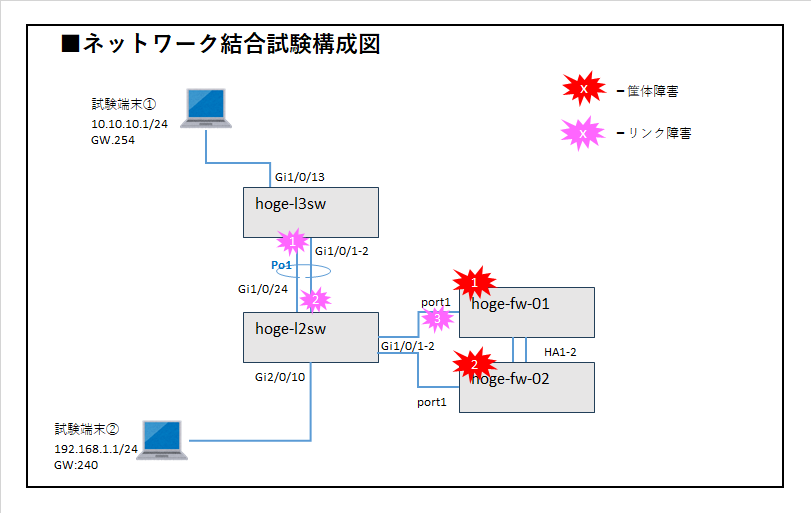

また、試験構成図も作っておくと便利です。

障害ポイントに試験項目書の項番を振っておいたり、試験端末をどこに繋いで通信確認を行うかなど試験内容と構成把握に役立ちます。

試験実施&エビデンス取得

試験項目書に沿って実際に試験を行いながら、同時にエビデンスも取得していきます。

エビデンスは、機器のログだったりキャプチャ画面だったり試験の期待値が確認できるものになります。

機器ログの取得は、マクロを使って自動化したり効率化する方法もあります。

またエビデンスのファイル名に試験項目書の項番をつけると、再鑑がしやすくなります。

※ファイル名サンプル

<大項番>-<中項番>-<小項番>_機器ホスト名_yyyymmdd.log

➡01-05-78_hoge-l3sw_20240827.log

最後に

試験を行う側、納品物をチェックする側も経験しましたがどちらも大変な作業です。

ただ、ネットワークをつくるためには必要な工程であり、責任を感じつつもやりがいがある作業です。

最近は仮想基盤上やクラウド上での構築機会も増えているので、どういった試験が必要か考えるのも楽しみのひとつでもあります。

#試験や検証では、色々と役立つツールやソフトがあります。

#これらはまたの機会に紹介できればと思います。

では。m(_ _"m)