こんにちは、Graat(グロース・アーキテクチャ&チームス)の常盤です。

この記事はグロースエクスパートナーズ Advent Calendar 2020の23日目です。

「今年の学びを振り返る」ということで、春先から一気に増えた『オンラインミーティング』についてふりかえってみました。

今回は、オンラインならではの【意思決定の難しさ】や【ファシリテーターの役割】を取り上げます。

とあるスクラムチームでの気付き

きっかけは、支援している「とあるスクラムチーム」での『ふりかえり』のオンラインミーティングの一コマでした。

オフラインで実施していた頃

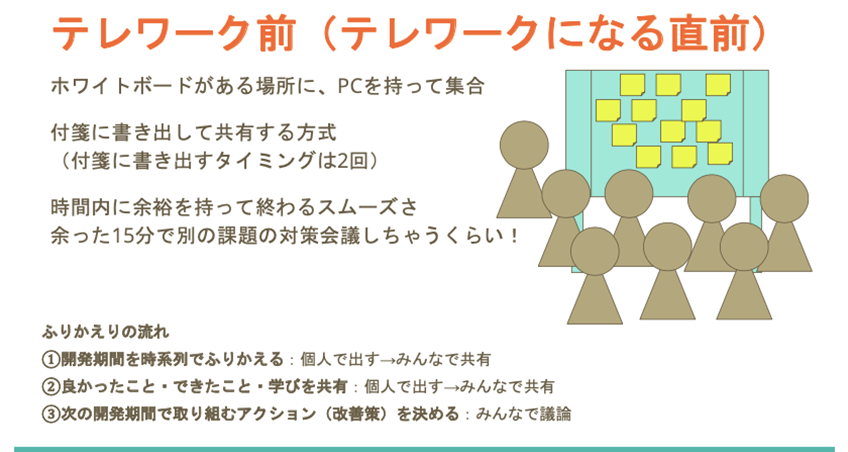

テレワークになる直前までは、オフラインで行っており、付箋とホワイトボードを使用していました。

※具体的な雰囲気や流れは画像の通りです。

このチームは以前から関係性もよく、ディスカッションも活発なチームです。

オンラインになる前の『ふりかえり』はサクサクと進み、1時間もかからずに終わっていました。

オンラインでの初回実施時に起きたこと

『ふりかえり』が初めてオンライン開催されたときに、オフラインではなかった現象が発生しました。

オンラインでは、付箋とホワイトボードはGoogleスプレッドシートで代用することになりました。

(会社の方針もあり、オンライン付箋ツールはすぐに使用許可が下りず、とりあえず使えるものを使いました。)

ここで、各項目の書き出しが一向に終わらず、延々と書き出し作業が続き、大幅に時間がかかってしまうという現象が起きたのです。

結果として、いつもは1時間もかからないミーティングが1時間で終わらず、重要な「次の開発期間で取り組む改善策の検討」にじっくり時間をかけることができないまま終わりました。

ミーティングを進行していたファシリテーターに「なにが起きていたのか?」を聞いてみたところ…

いつものオフライン実施であれば、『誰かが書き終えた付箋をホワイトボードに貼りに行く動きをする』ことで【暗黙のタイムキープ】のようなものが働いていたことが明らかになりました。

オンラインでは、『誰かが書き終えても、まだ誰かが書き続けている』ので、書き終えた人も待っている間にまた新たな付箋を書き出してしまい、みんな書き続ける状態が続き、【介入しての終了】ができない雰囲気だったということが分かったのです。

ピンポイントで起きた現象自体は、チームで起きていたことを把握できたため、2回目以降は『タイマーを活用して意識的に時間を区切る取り組み』を行って解決できました。

一方で、オンラインでの【見えない意思】をどう把握するか?と、【ファシリテーション】をどう行うか?がポイントとなってくると感じた場面でもあったため、当時参加していた社外の『JOWLテレワーク研究会』でのテーマとして持ちかけてみることにしました。

JOWLテレワーク研究会でディスカッション

2020年5月8日に開催された『JOWLテレワーク研究会(第4回目)』で、研究会メンバーの一人としてみなさんの議論のネタになるように、上述の事例をご紹介しました。

オンラインでのファシリテーターの役割や機能について

前半のディスカッションテーマは【オンラインでのファシリテーターの役割や機能】についてでした。

他の事例を交えながら話を進めていきましたが、環境変化(オンライン化)によって少なからず影響を受けることがあり、変化に対して工夫する必要もあるという内容が多く出てきました。

事例にも通じる工夫すべきポイントとして『オフラインでは慣れているのでできちゃっていたことができなくなるので、オンラインになるともっと準備が必要』や『オンラインだと様子見をするので間延びしてしまうのでタイムキープの仕方(考え方)を変える』という話題が印象的でした。

オンラインでの意思決定の方法について

後半のディスカッションテーマは【オンライン会議での意思決定の方法】についてでした。

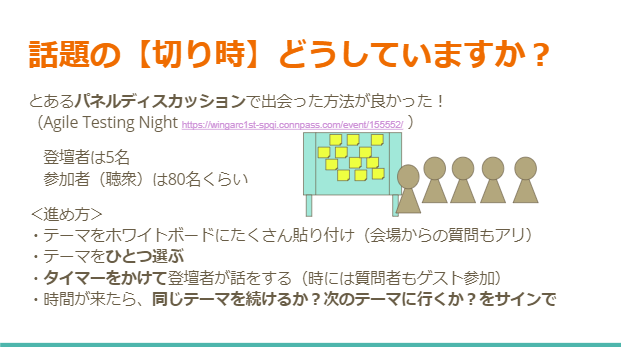

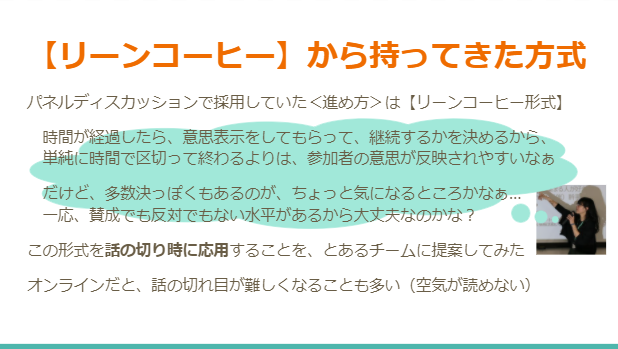

前半のディスカッションを踏まえて、後半のディスカッションに入る前に、アジャイル開発などで使われることがある【リーンコーヒー】を応用した【話題の切り時】の紹介をしました。

※詳細は当日使用したスライドの画像でご紹介します。

これは、オンラインに限らず、話すべきトピックがたくさんあるけれど時間が限られている場合には有効な手法のひとつです。

その一方で、少数意見を覆い隠してしまうのではないかという側面が気になっていたため、ディスカッションのポイントのひとつとして提示しました。

『まずは「全員での意思決定」と「前に進めること」のどちらを優先するか?という全体的な方針を先に決めた方が良い』や『少数意見の人たちならではの判断基準を多数意見の人たちに提示することで議論が価値あるものにしていく手もある』といった意見が出ていたのが印象的でした。

また【リーンコーヒー】の中で使われる『おやゆびを立てる・下に向ける』というサインひとつをとっても、心理的障壁の大小など、いろいろと人によって感じるところがあるのだというのも興味深かったです。

「とあるスクラムチーム」に紹介した時は、デジタルツールのスタンプ機能でサインを出していたので、そういったツールの力を借りるというのも一つの代替手段になるのかもしれません。

余談ですが、事例を紹介する側になったことにより、「どう伝えようか?」と考えながら準備していく中にも気づきが色々とありました。

研究会のメンバーの中にはIT系じゃない方もいたため、紹介をするというフィルタを通すことで「何となくこうだったな、こうするといいかな?」と考えていたことの分析が進み、無意識で今までやっていたことを認識する良い機会になりました。

研究会で得た気付きを実践してみた

最後に【意思決定】や【ファシリテーション】とは違った切り口ですが、研究会を通して思いついたことを後日試してみたので、小ネタとしてご紹介します。

とてもシンプルですが、オンラインのミーティングで、「言いたいことがない時はミュート、言いたいことがあるときはミュート解除して待つ」というのをやってみました。

前提として、進行役の人が「○○さんどうですか?」と話題をふる形式のミーティングです。

やってみると、ミュートを解除して話が切れるのを待っていると、進行役の人が「常盤さん、何かありますか?」と、期待通りに次に話題を振ってくれるということが起きたのです。

この実践を通して、『オフラインとは違う、オンラインならではの解決策というのがあるのかもしれないな?』と、もっと試行錯誤してみたい気持ちになりました。

最後まで読んでいただいたみなさんも、ぜひ、オンラインならではのアイデアを考えて試すきっかけにしていただけたら嬉しいです!