Windows11 25H2を古いPC MacBookPro 2014 にインストールする手順の備忘録です。

いつかやってみようかな?と思っている方は、今すぐ、Windows 10 22H2 のインストール媒体(iso、USB)を確保しておきましょう。(あと2日....1日)

大事なのはWin10(11ではない!!!)のインストール媒体の入手です。

2025/10/12 私の環境ではRufusが上手くいかなかったので、このやり方をしています。(23H2ではRufusを使って何事もなく導入できたような記憶があるので、Rufasでもそのうち何とかしてくれるかもしれません。)

作業の基本的なアイディア

・BootUSBは、Windows 10 用のものを使う

・OSのイメージ Windows11の install.esd/wim を使う

です。イメージをCドライブに書くとき、Boot媒体はそれが何か?を知りようがないことを利用しています。

(👇は、以前の書き物。アイディアは以前と同じ。細部に異なる作業があるのでそれを残したかった。)

こちらがこのアイディアの元になったyoutubeです。

免責事項

この記事は面白いから学術的目的・個人の備忘録として書いています。PC操作に慣れている方、これから慣れてみたい方向けの情報です。(あたりまえですがこの手の作業は「今何をしているのか」を知りながら、理解しながらの作業が必須です。)

作業の過程でディスクを完全に消去する操作も含まれていますので、当該PCのデータはすべて消えます。必要なデータは、予めバックアップしておくことをお勧めします。(細かいことを考えずにどこかの媒体に逃がしておくと楽。)

TPM2.0がないPCは危険らしいですし、動作保証がされている構成ではないので、この手の作業が大好きでない普通の方は、Microsoft様が推奨されているスペックのPCを手に入れましょう。

今回の環境

- intel Mac MacBook2014 (macOS/Win10 powered by Bootcamp)

- 中身が消えてもよいUSBメモリ(32GB以上)

- ターゲットとPCとは別のPC(媒体を作ったり、困ったときの調べ事はスマートフォンではきついと思う)

1.(準備)インストール媒体の作成

(1) Windows 11 のダウンロード ページから、MediaCreationTool.exe を使って USB媒体をダウンロード

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11

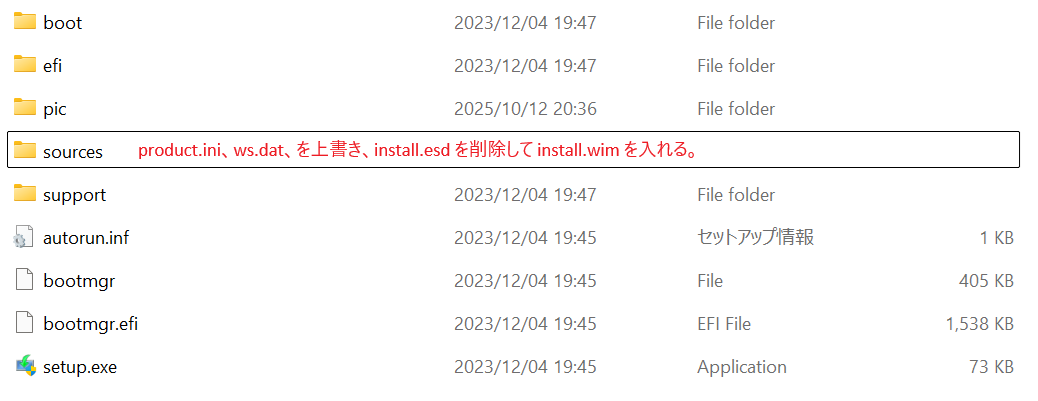

USB媒体の \sourcesフォルダから

・product.ini

・ws.dat

を、別の場所に保存

同様に、isoイメージファイルをダウンロードして、マウントしたら、

・install.wim

を、別の場所に保存

ここ、成功できたケースを書き留めています。もっと効率が良いやり方はあるかもしれませんが、完全追究はしません。

isoイメージをダウンロードします。

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11

マウントしたら、sourcesフォルダから

・product.ini

・ws.dat

・install.wim

を、別の場所に保存しておきます。

(2) Windows 10 のダウンロードページ から iso媒体を手に入れる。

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10

以前はisoがダウンロードできたみたいだが、MediaCreationTool_22H2.exeをダウンロード、そのツールから

iso媒体を入手します。

(3) USBメモリは ExFATでフォーマットして、(2)でマウントしたフォルダファイルをすべてUSBメモリに配置します。(install.esdはあとで消すけど)

これ通常、FAT32でフォーマットするのがあるべき形なのですが、MBP2014のBootCampヘルパーもExFATをつかってたので真似しました。Win11のwimは、4GBを超えるから...。

(4) USBメモリ(win10)のsourcesフォルダにある、install.esd、Product.ini、ws.datは削除、(1)でとりだした、(win11の)Product.ini、ws.dat、install.wim の3点を sourcesフォルダに置く。

以上で媒体は作成完了

2.(準備)Win11移行後にインストールするドライバを入手

MBP2014のように古いMacであれば、MacOS上で動作するBootCamp Assistantが作ってくれるUSBメモリから取り出してもよいです。BootCamp Assistantを使わない場合は、下の記事の「1.3 Brigadier を使って Boot Camp ドライバを収集」を参考にドライバを手に入れること。

必要なのは、この手順で手に入る、BootCampフォルダにある、ドライバ・ツール一式。

(BootCamp Assistantに、Win10 21H2のisoを指定してインストール媒体をつくれば、1章のいくつかの手順を兼ねられるますね。ただし、標準のAutoUnattend.xmlがいるとエラーが出てインストールが一切できなかったので、削除したりの対処が必要です。)

3. (準備)ライセンスの移行準備

私の環境は、TPM2.0の呪縛から逃れれられないPCなので、同じPCのままWin10からWin11へのアップデートはできません。そのためにライセンスはがし、プロダクトキーを確認して、別のPCとしてゼロからWin11を導入しなします。

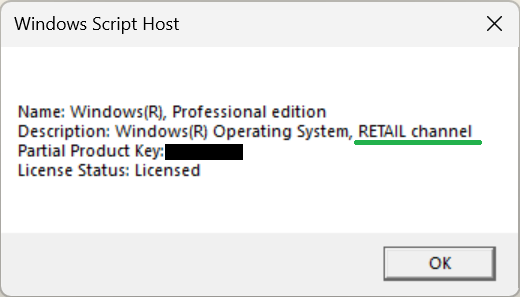

(1)ライセンスを確認する cmd.exeから

slmgr /dli

※リテール版であることを確認して(バンドル版等エディションによって移行できないものもあります) 移行できないエディションの場合、これ以上の作業はできませんので、ここで終わりです。

(2)プロダクトキーをおぼえていなければ、ShowKeyPlusで確認、メモしておきます。

使い方はyoutube等で学べます。

(3)ライセンスをはがす

slmgr /upk

この時点で「slmgr /dli」をうつと、ライセンスが切れたことを確認することができます。

4.インストール

(1) 作成した USB媒体を挿入。

(2) 電源投入後すぐに、[option]キーをおして、ブート媒体を選択する。(EFIを選択)

(3) あとはインストールするだけ※。(プロダクトキーの入力も画面の指示通りする)

※

インストール先のドライブは、フォーマットしてからやりました。

Macのパーティションと、Windowsパーティーションの割合を変える機会なのでサイズ調整もやっておくとよいと思う。

(4) 途中ネットワークつながないと進ませない画面は、Shift +(fn) + F10 をおして、コマンドプロンプトを表示して、

start ms-cxh:localonly

で、ネットワークドライバをいまいれなくても、ローカルアカウントでログインできます。

(oobe /bypassnroは、25H2では使えなくなったらしい。)

(5) 事前に入手しておいたドライバを適用していきます。

---

その後もOS起動後も小粒な調整がいろいろ必要ではありましたが、峠はこえました。 残った課題は逐次対処していきます。