自動運転UX創造チャレンジにTPACチームとして参加し、決勝大会に進出しました。私自身にとっても、初めてのアイデアソンへの挑戦でした。

アイデアの検討から、事業化を見据えたビジネスピッチまでの一連のプロセスを、拠点や時差を超えた仲間とともに経験できたことは、非常に貴重な体験となりました。

以下、大会参加の備忘録として記録しておきます。

大会概要

自動運転UX創造チャレンジは、経済産業省が主催する、自動運転技術を活用した未来のUX(ユーザー体験)を創造するアイデアソンです。

本大会は「自動運転AIチャレンジ」と並び、経済産業省や国土交通省のモビリティDX戦略の一環として、自動車技術分野の人材育成を目的としています。

- 開催日:2025年2月15日(土)

- 会場:日比谷コンファレンスセンター

詳細は公式ページをご覧ください。

大会の様子

決勝大会には12チームが参加しました。「自動運転AIチャレンジ」と同様、学生からベテランまで幅広い参加者が集まりましたが、本大会は特に業種やスキルの多様性が際立つ点が特徴的でした。まさにアイデアソンならではの光景でした。

予選・決勝の流れ

- 予選:既定のフォーマットで資料を提出し、書類審査によって決勝進出の12チームが選出される。

- 決勝:5分間のプレゼンテーションと4分間の質疑応答を行い、3名の審査員によって審査される。

技術・プロダクト・ビジネスの面で評価ポイントが事前に公開されていました。技術だけではなくユーザー視点での課題解決、まさにデザインシンキングが求められる評価ポイントとなっています。

決勝進出の発表から本番までは約2週間。この期間中、希望するチームは技術や新規事業に詳しいメンターと面談を行うことができました。これは本アイデアソンの大きな特徴の一つでした。

TPACチームの紹介

TPACチームは、技術チャレンジ部の4名で構成されました。技術チャレンジ部内で告知を行い、興味を持ったメンバーが所属や拠点を超えて集結しました。

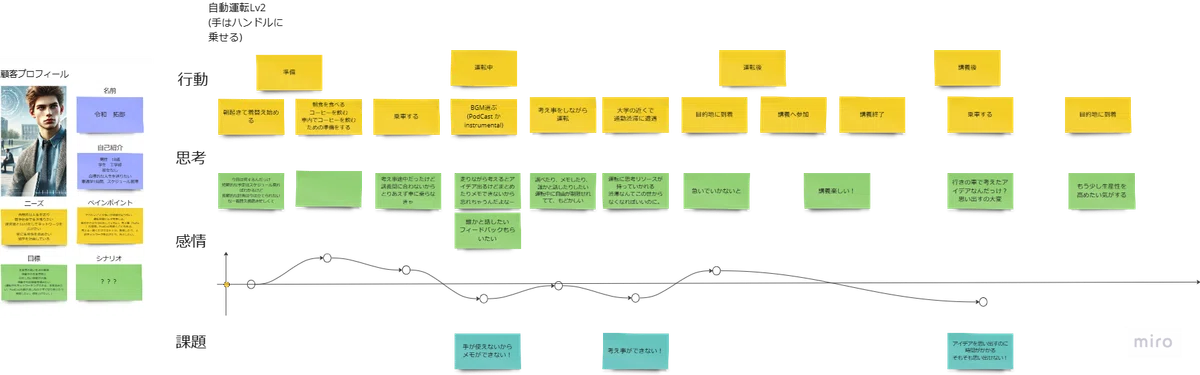

全員が異なる拠点にいるため、活動はすべてオンラインで実施。オンラインホワイトボードを活用し、課題のアイデア出し、ペルソナの深掘り、カスタマージャーニーマップの作成など、UXデザインのプロセスを通じてアイデアを具現化しました。

TPACチームの活動記録

1. チーム結成と準備(2024年12月)

2024年12月14日

技術チャレンジ部内で「自動運転UX創造チャレンジ」への参加者を募集。

2. 提出資料の作成と精査(2025年1月)

興味を持ったメンバーが集まり、オンラインでの活動を開始。

目標は、2040年の社会に経済インパクトをもたらす自動運転のユースケースを創出すること。

2025年1月11日

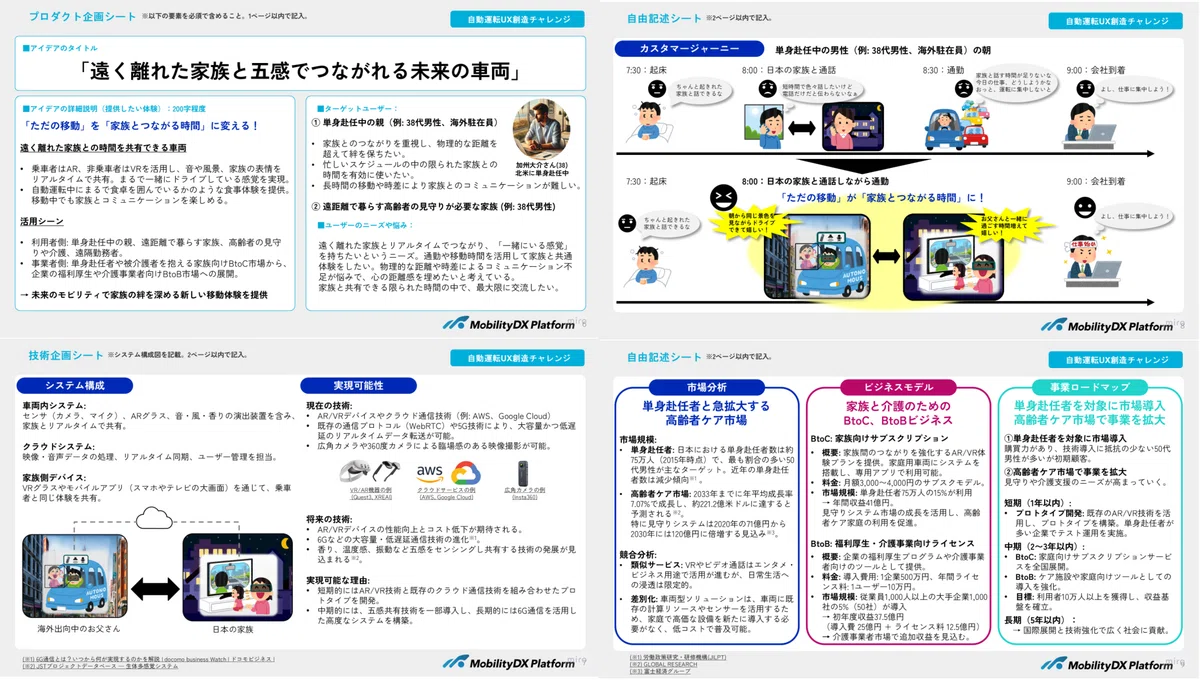

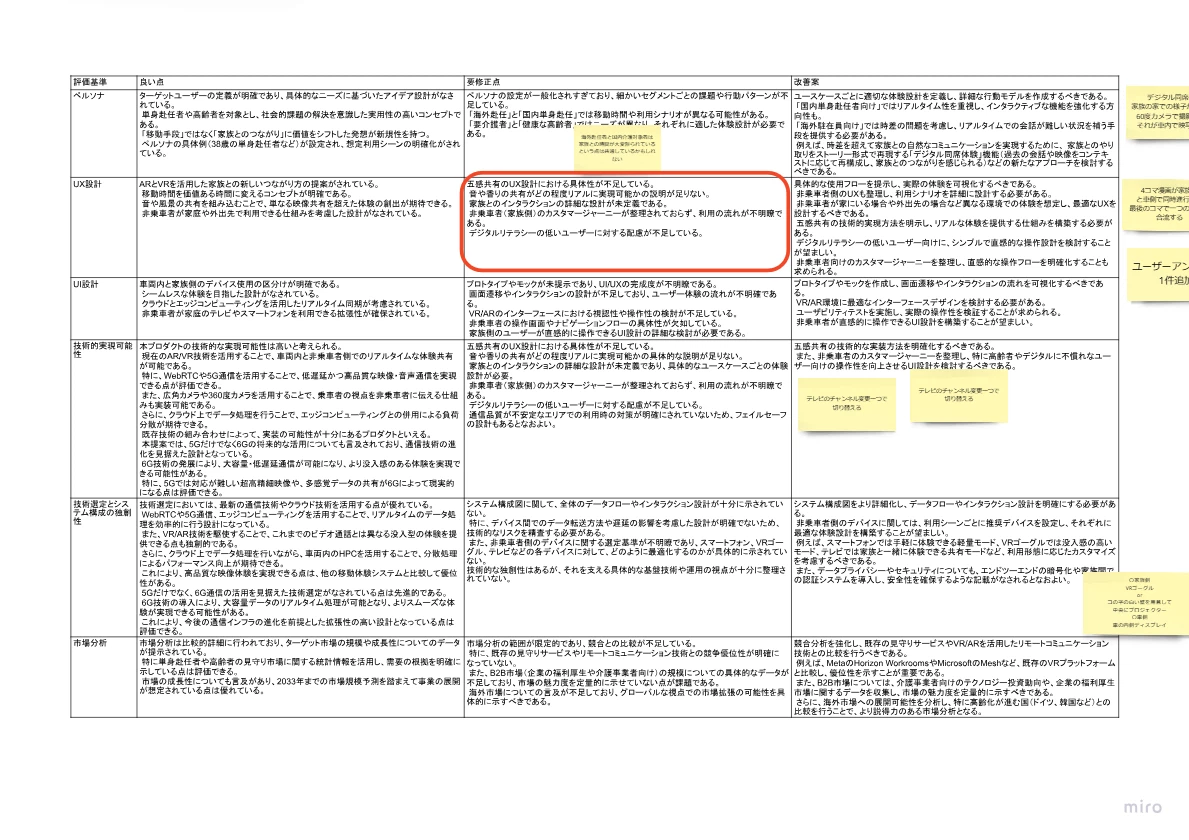

- Miroを活用し、チームでアイデアをブラッシュアップ。

- カスタマージャーニーマップの作成を進め、体験価値を深掘り。

- 生成AIを活用したペルソナ作成や、発表に向けたストーリー構築。

AS-ISモデルカスタマジャーニーマップでペインポイントの明確化

2025年1月12日

- 「Family Link Car」 というアイデアを発案。

- コンセプト: 自動運転技術を活用し、単身赴任の親と家族が五感でつながるUXを創出。

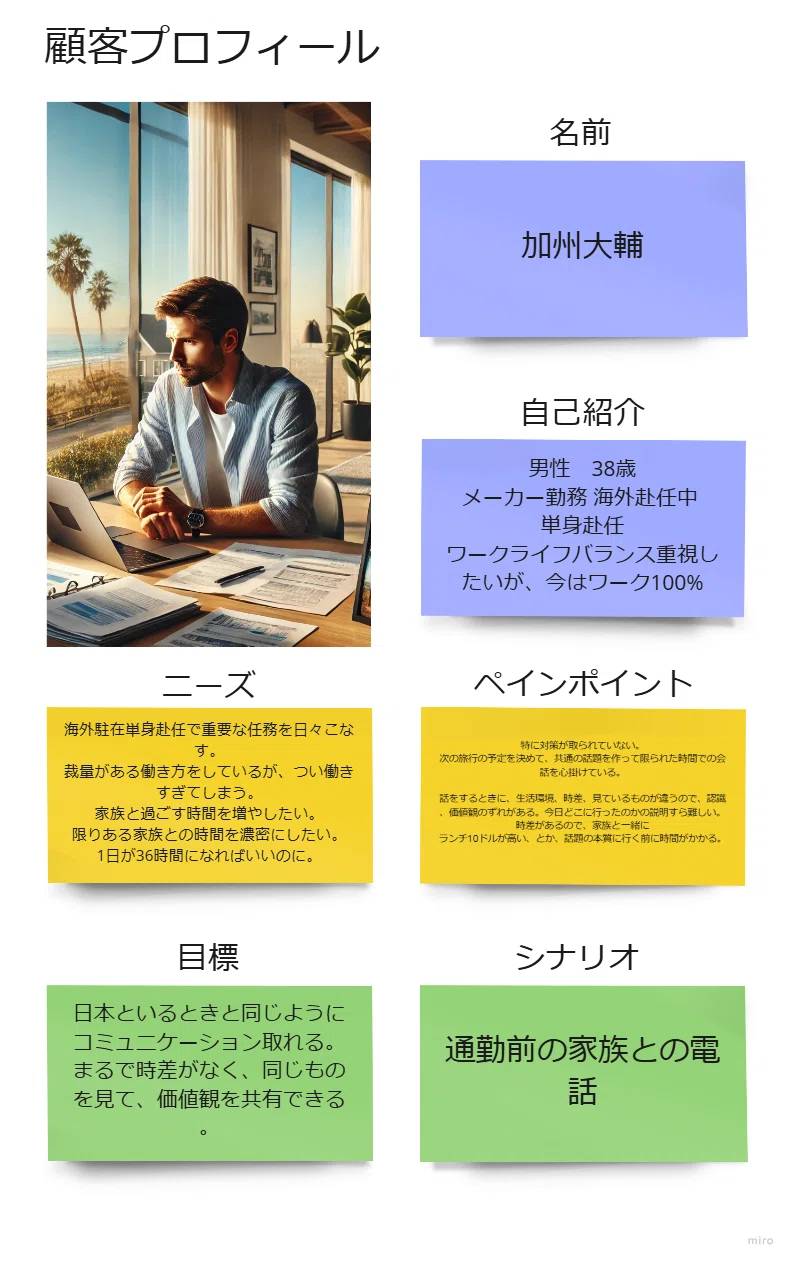

- ペルソナ: 単身赴任者 「加州大介」(カリフォルニア在住、日本に家族を持つビジネスマン)を設定。

- カスタマージャーニー: 加州大介の移動時間を家族との交流時間に変える体験を設計。

ペルソナ:加州大介さん。海外出向中のメンバーの悩みをもとにペルソナを具体化。

2025年1月13日〜16日

- 市場データをもとに、事業ロードマップの検討。

- 自動運転技術の進化に合わせたビジネスモデルを構築。

- プレゼン資料の最終調整。

- ビジネスモデル・市場性・技術的実現可能性を整理し、事業ロードマップを完成。

2025年1月17日

3. 本選進出決定とプレゼン準備(2025年1月29日〜2月14日)

2025年1月29日

- 本選進出決定! 40チームの中から12チームに選出。

- Slackワークスペースに参加し、本選に向けた準備開始。

2025年2月4日

- 本選に向けたキックオフミーティング参加。

- 本選の詳細が発表され、プレゼンは5分、質疑応答は4分に決定。

2025年2月4日〜10日

2025年2月11日

- メンター会議を実施し、コンセプトを伝える方法について寸劇の提案を受ける。

- 西海岸のドライブ映像をプレゼンに活用する案が浮上。

2025年2月11日~14日

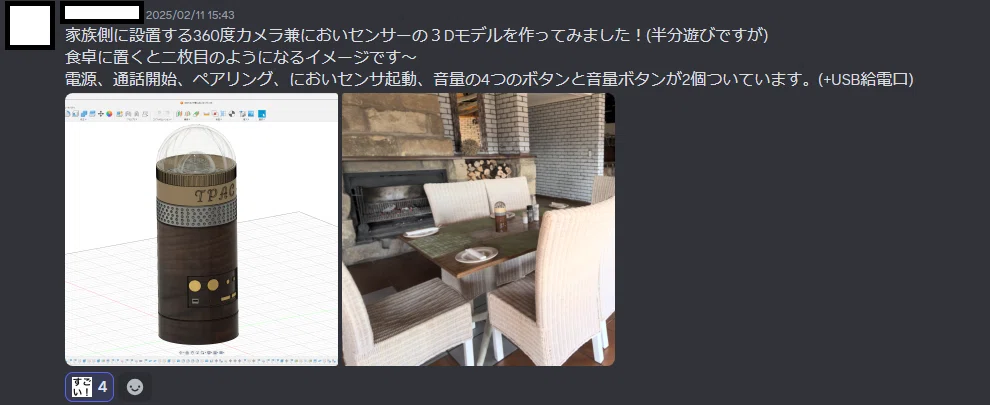

- ピッチ資料作成。

- 寸劇の台本作成・小道具準備(VRゴーグル・360度カメラ風ペットボトル)。

- 寸劇を活用したプレゼンの準備を開始(VRゴーグルや360度カメラ風の小道具を準備)。

- AIを使った想定Q&Aの確認、プレゼンの流れの最終チェック。

- 喋りながら文字起こし、発表原稿の校正、時間調整に生成AIを活用。

- スライド、発表用の原稿、評価ポイントをChatGPTに入力し、想定QAをリストアップ。

- 台本、スライド、寸劇用の小道具を準備。

4. 本選でのプレゼン(2025年2月15日)

会場入り・最終調整

- 日比谷公園のカフェで最終ミーティング。

- 会場の雰囲気: eスポーツのような舞台セット、プロ仕様のカメラ。

- 技術系イベントとは違い、ビジネス開発視点の強い参加者が多い印象。

本選プレゼン

- VRゴーグルを活用した寸劇を実施!

- プレゼンのハイライト:

- 「単身赴任の親が、家族と五感でつながる未来」を演出。

- 審査員や観客の笑いを誘う場面もあり、注目を集める。

- 技術とビジネスのバランスが取れたアイデアとして高評価。

プレゼン後の反応

- 審査員から「アイデアのわかりやすさ」と「ストーリー性」が評価される。

- 司会者から個別に声をかけられ、寸劇シーンを撮影される。

- チームメンバー「この経験は本当に貴重だった!」

VRゴーグルを活用した寸劇でユーザー体験をプレゼンテーション。

第一回の大会ということもあり、参加者も運営側も手探りの中での挑戦となりました。12チームの発表内容はどれも非常に興味深く、ペルソナの設定やアイデアの切り口がチームごとに大きく異なっていたのが印象的でした。

今までの活動との違い、WoW & New! だったこと

1. 場所:ゲーミング舞台とプロ仕様のカメラ

決勝会場はまるでeスポーツの舞台のようなセットで、大型スクリーンや照明、プロ仕様のカメラが用意されていました。普段の技術系イベントとは異なり、エンタメ性の高い環境でピッチが行われました。こうした演出の中で登壇するのは初めての経験で、緊張感とワクワクが入り混じった特別な場でした。

2. 人:普段接点のない分野の方々との対話

デザイン職能の方、地域コミュニティの方、経済産業省の方、技術イベントメディアの方など、幅広いバックグラウンドを持つ方々と直接話す機会がありました。特に、ビジネスや社会実装の視点からフィードバックを受けられたことは、自分たちのアイデアをより俯瞰的に見つめ直すきっかけになりました。技術的なアイデア検討が中心だったため、「事業としての成り立ち」や「社会へのインパクト」を問われる議論はとても刺激的でした。

3. 活動:本や研修で見聞きした手法を実践

カスタマージャーニーの作成、ビジネスモデルの検討、アイデアのブラッシュアップなど、これまで本や研修で学んできた手法を実際に使う機会となりました。実践することで、単なる理論ではなく、「使えるツール」としての実感を得ることができたのが大きな収穫でした。特に、アイデアを具体的なユーザー体験に落とし込むプロセスの重要性を再認識しました。

4. アイデア:飛び抜けた発想を考え、評価される場

一見すると突飛に見える組み合わせのアイデアでも、実際に聞いて考え、評価してもらえるのがアイデアソンの醍醐味でした。「それがあると何が変わるのか?」という視点で審査が行われ、思考の枠を広げる経験になりました。発想の飛躍を許容しつつ、ビジネスとして成立するかを考えるバランス感覚が求められる場だったのが特に印象的でした。

まとめ

私たちも、このようなアイデアソンでピッチ登壇するのは初めてだったため、非常に貴重な経験となりました。今回のアイデアソンは、ビジネスモデルや技術的な実現可能性を重視した内容で、どちらかというと新規事業提案のビジネスコンテストに近い形式でした。採点ポイントも明確かつ網羅的で、本業にも活かせる学びが多かったです。

また、多様なバックグラウンドを持つ参加者や、経済産業省や運営事務局の方々と直接お話しできたことも、非常に貴重な経験となりました。