Banana Pi BPI-R3を入手したので、ルーターを自作していきます。

最新のR4にしなかったのは、

- Wi-Fi内蔵(R4は別途カード購入しないといけない)

- R4よりは安い

- 10GbEは不要

といった理由です。

続きの記事はこちら↓

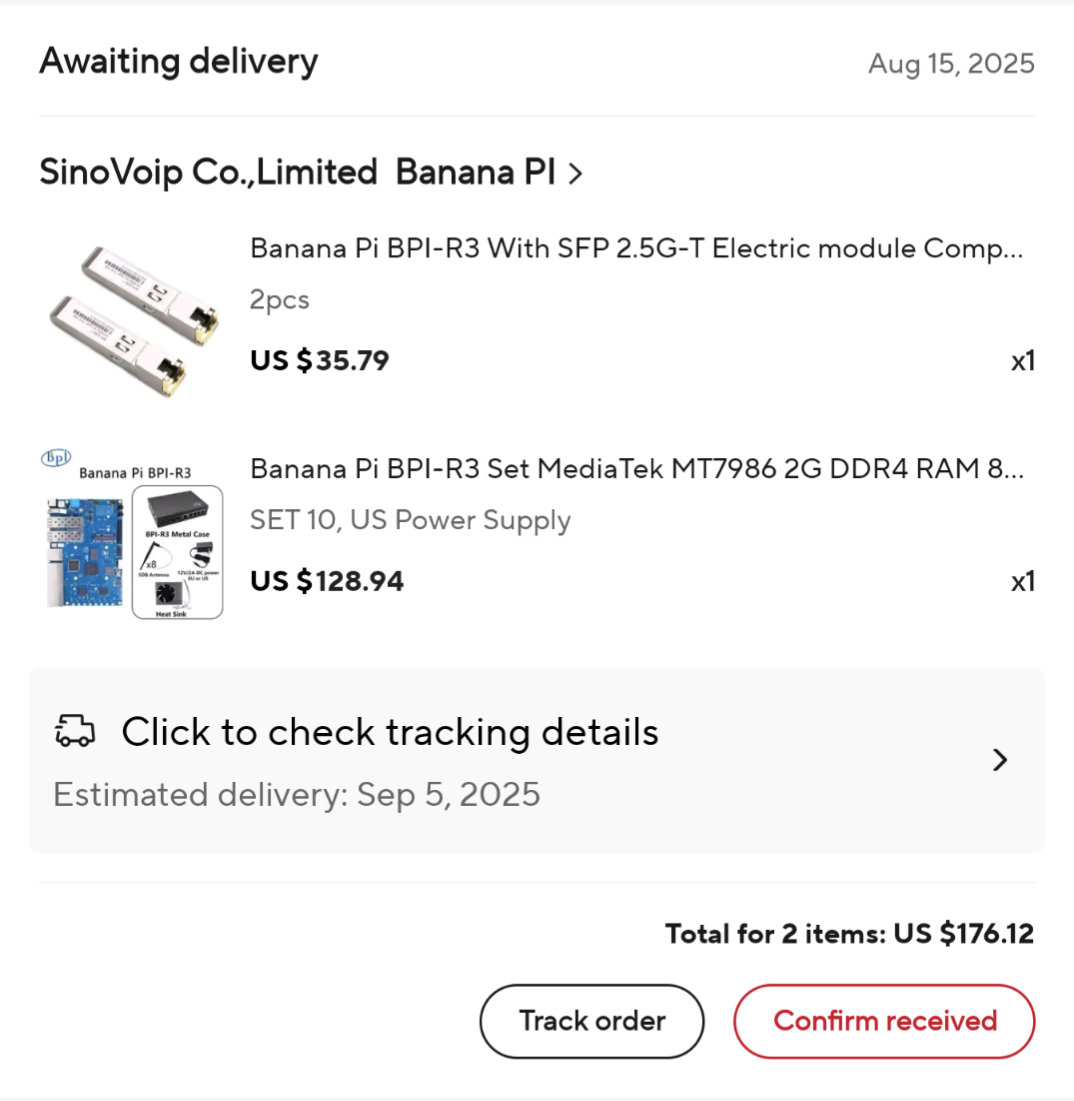

アリエクで注文

2025-08-15 に AliExpress で注文しました。

注文したのは以下の品です。

- Banana Pi BPI-R3 Set

- 基板

- 電源アダプタ

- ケース

- ファン

- Wi-Fiケーブル

- Wi-Fiアンテナ

- SFP 2.5GbE (RJ-45) × 2

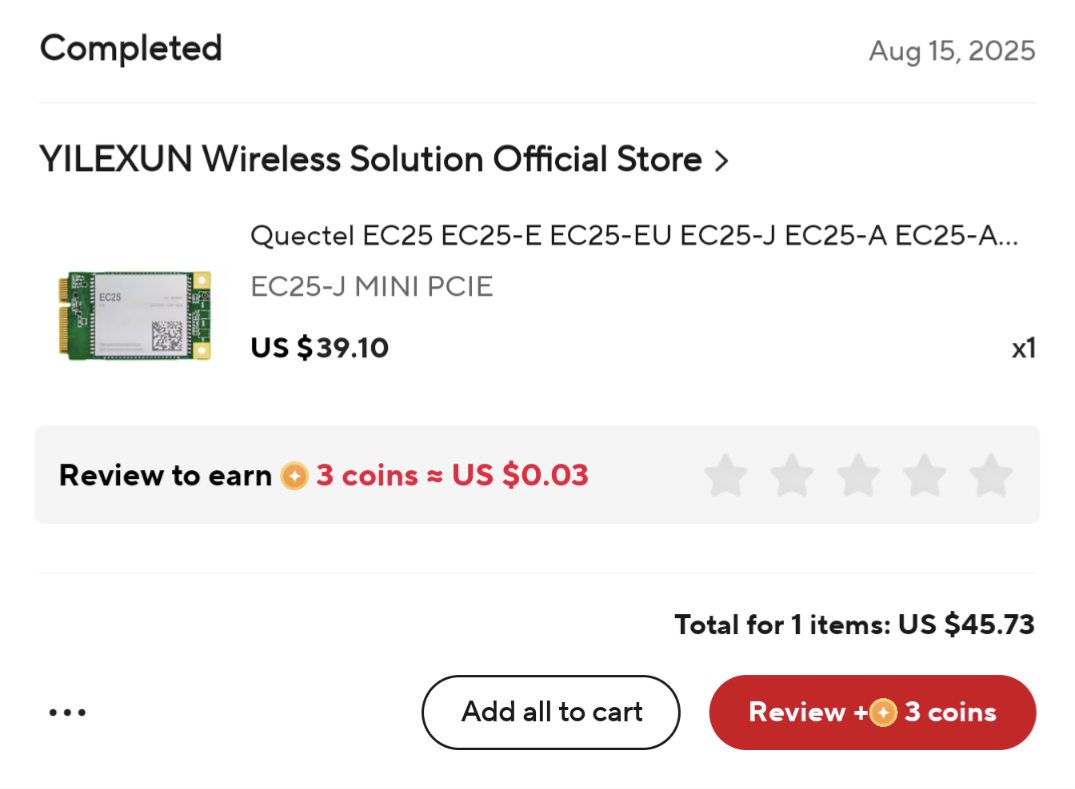

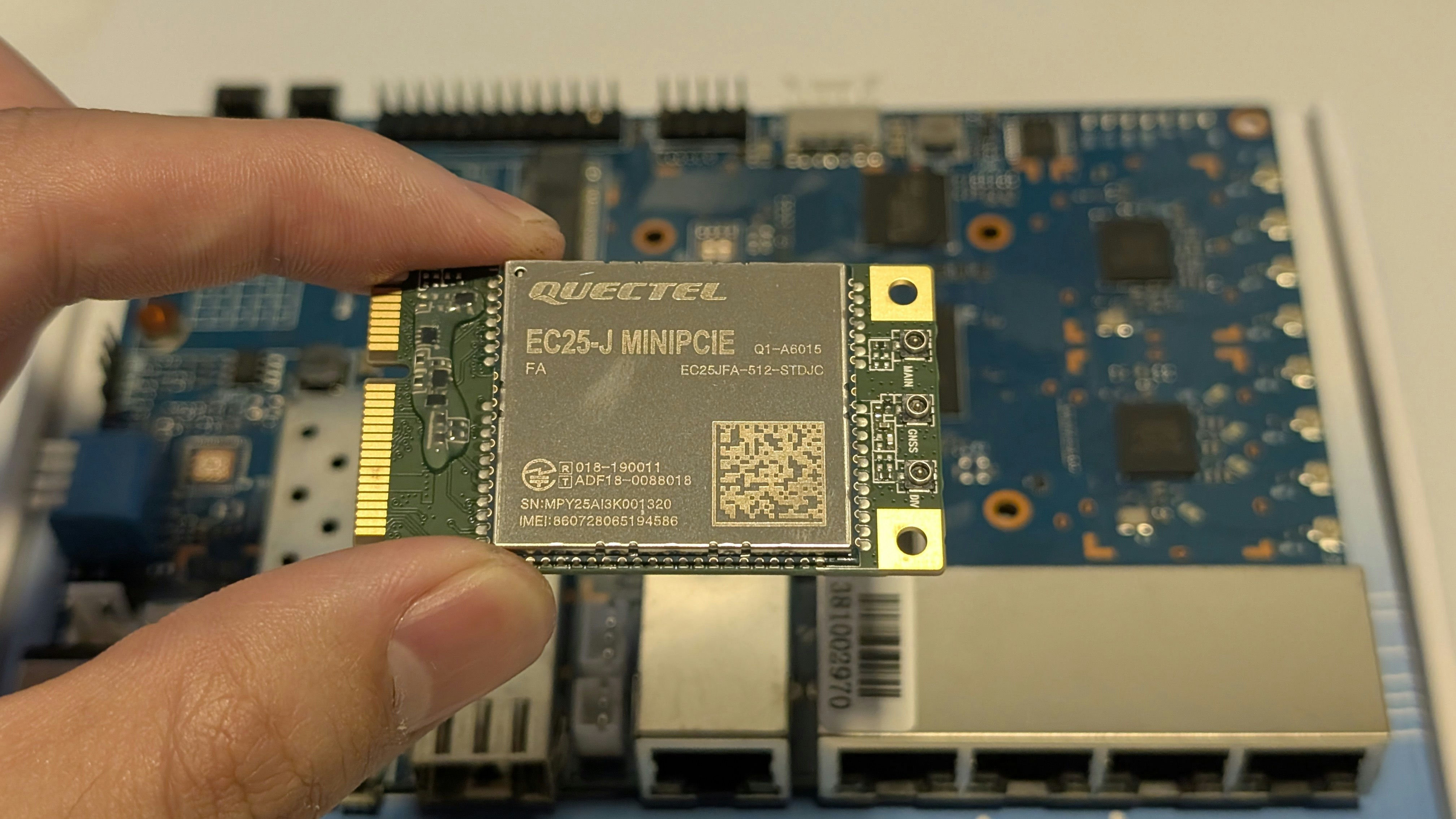

- Quectel EC25-J(LTEモジュール)

EC25-J だけが先に 2025-08-24 に到着し、残り2つは 2025-08-28 に到着。

価格は 221.85 USD 、32,595 JPY(2025-08-29 現在)。趣味は高くつくねぇ。

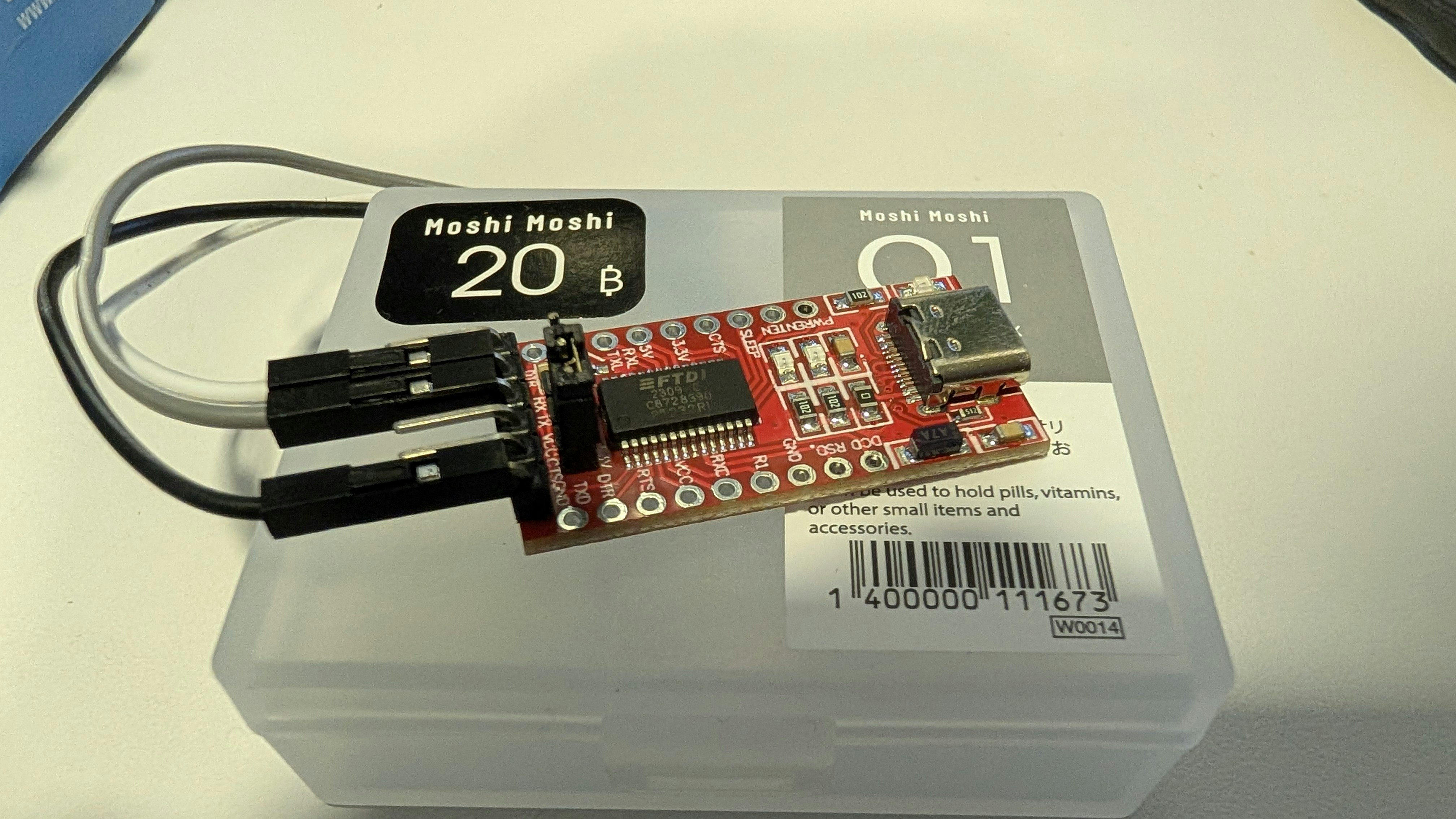

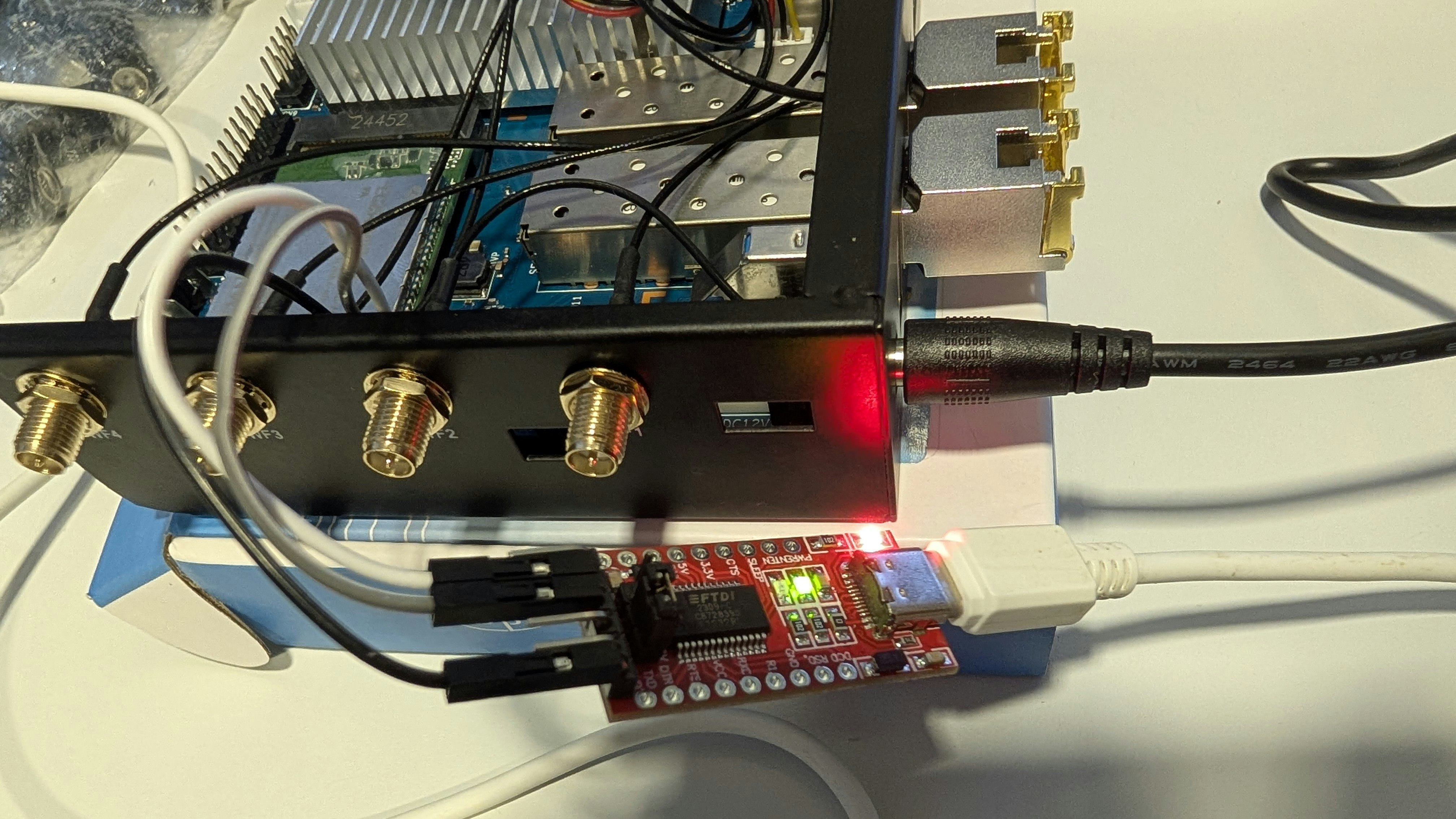

また別途、ShopeeでUSB-UART変換基板(FTDI FT232RL)を買っています。こちらはジャンパケーブルと合わせて 128 THB (581 JPY)。

どちらにしろ中国からの輸入物です。

ハードウェア組み立て

組立説明書なんて存在しない世界線なので、自力でやります。

海外通販あるある、箱はいつものごとくボコボコ。一応プチプチは入ってました。

中身はこんな感じでした。(EC25-Jは先に到着していたので写真に入れ忘れました)

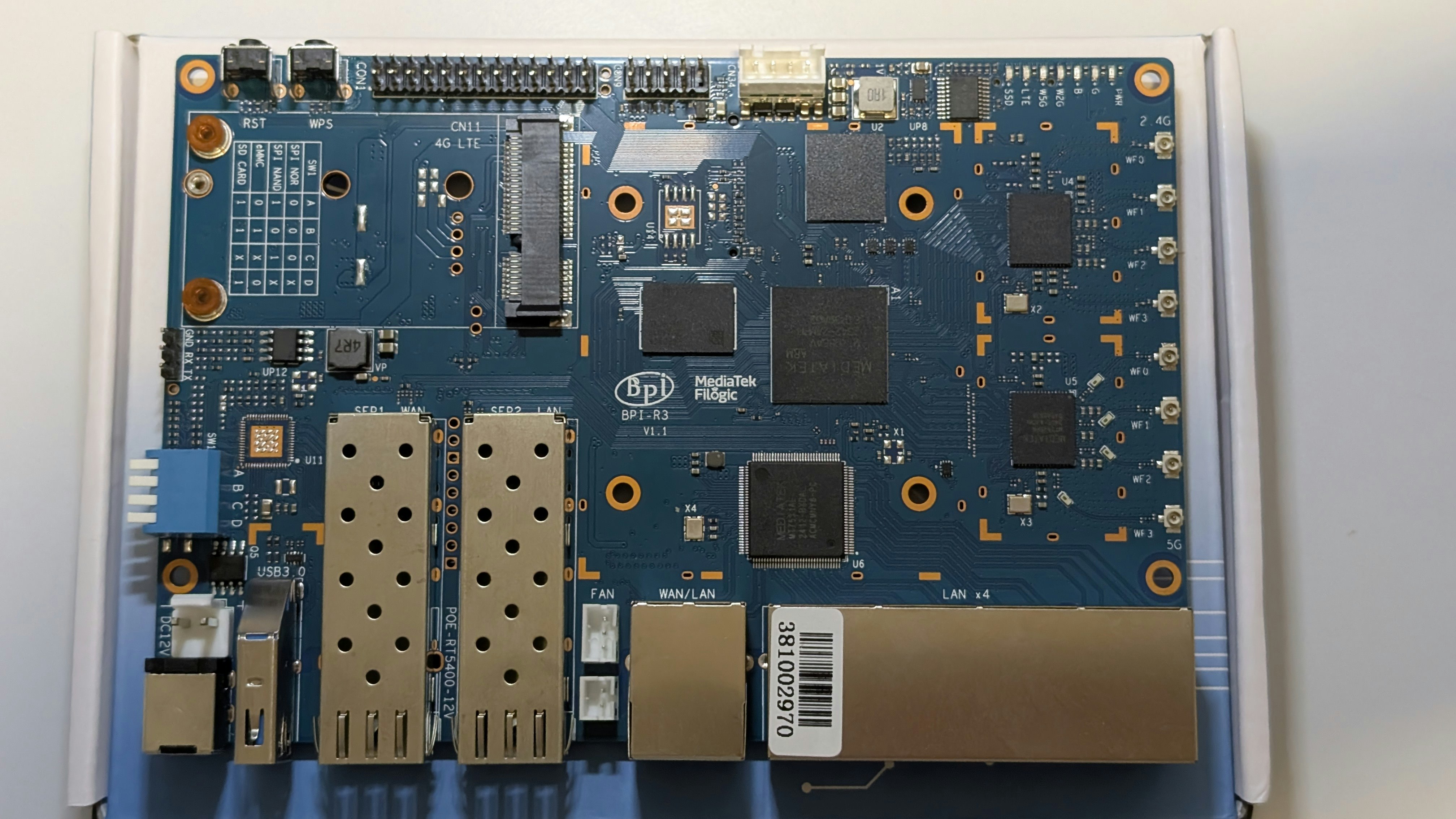

メイン基板。

EC25-J。Jとつく通り日本向けのモジュールです(が、当の私はタイに居るので使えるか未知数ですが、周波数とキャリアを調べたら問題はなさそうな感じ)。

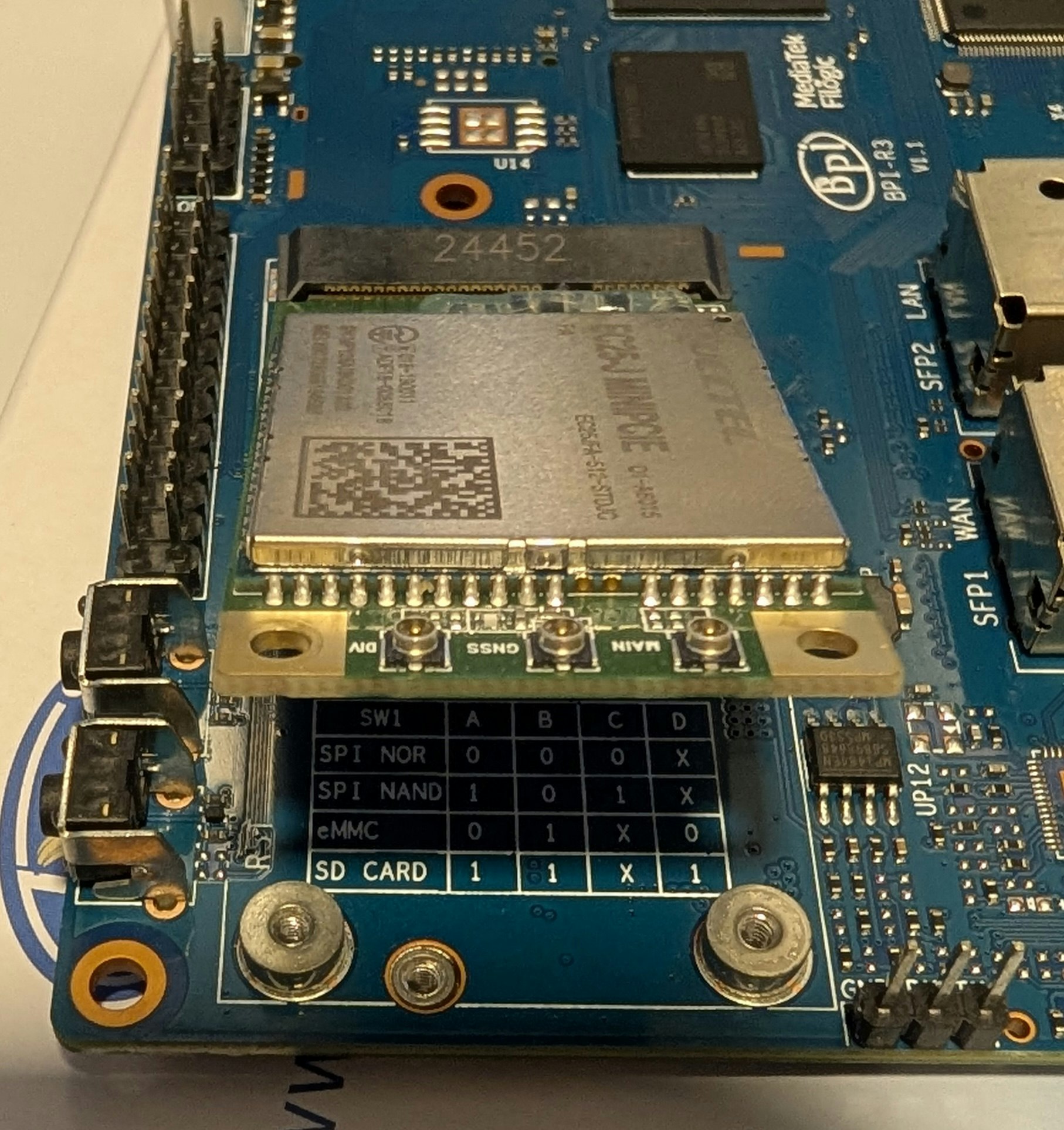

M.2 SSDと同じように、斜めにさしてから、ネジで留めます。

このネジが付属していなかったので、わざわざ買いに行きました。

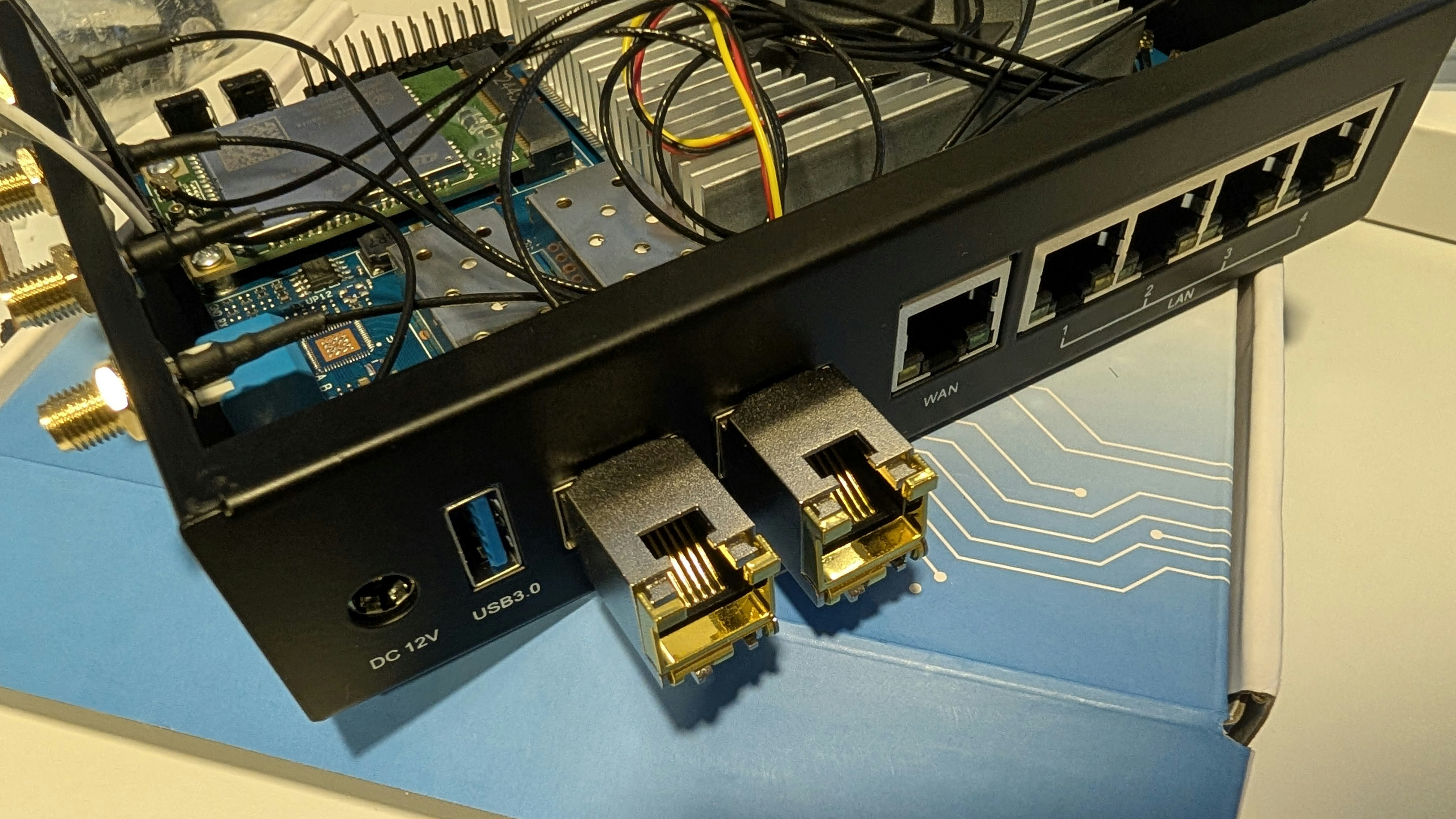

SFPモジュール。こちらはSFP+ではないので注意です。

最後に差し込みます。

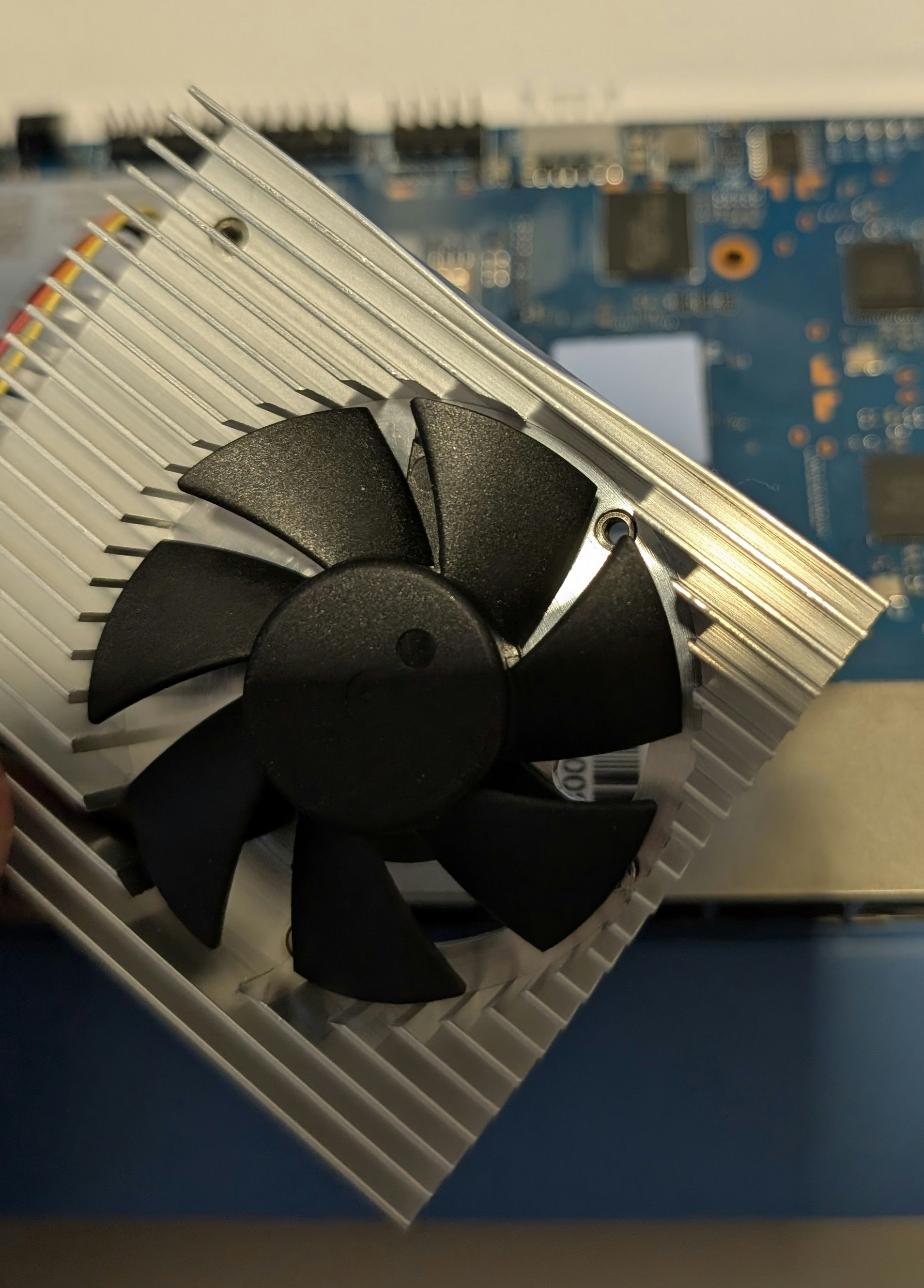

ファン。サーマルパッドも2つ付属していました。

一番上の溝、凹んでますね…。まあ実害はないのでいいでしょう。

仮置きすると、こんな感じです。

アンテナ線を基板に繋ぐのが大変なので、先にやっておくべきでした。

8本接続するだけで20分ぐらいかかった気がします。

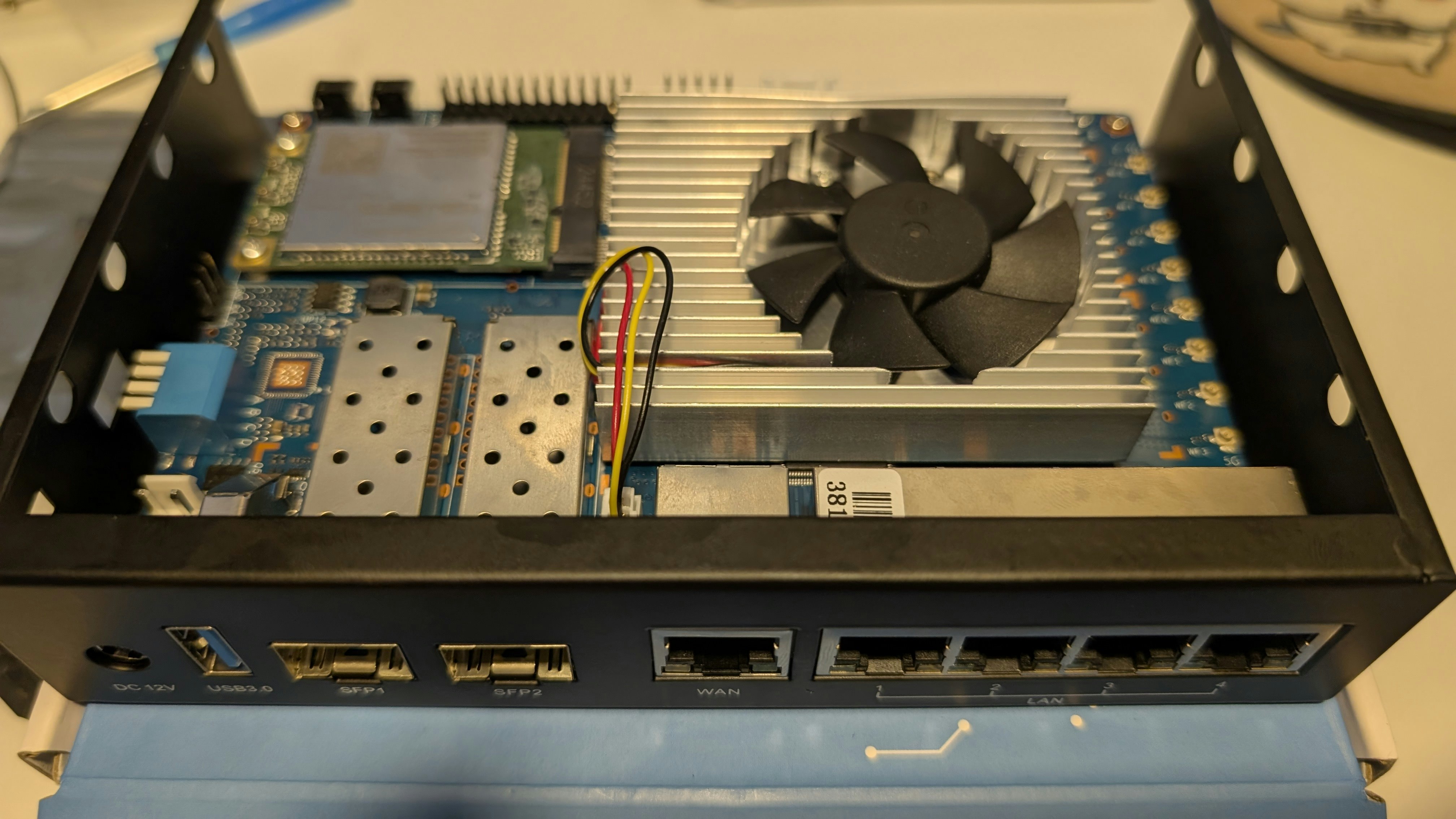

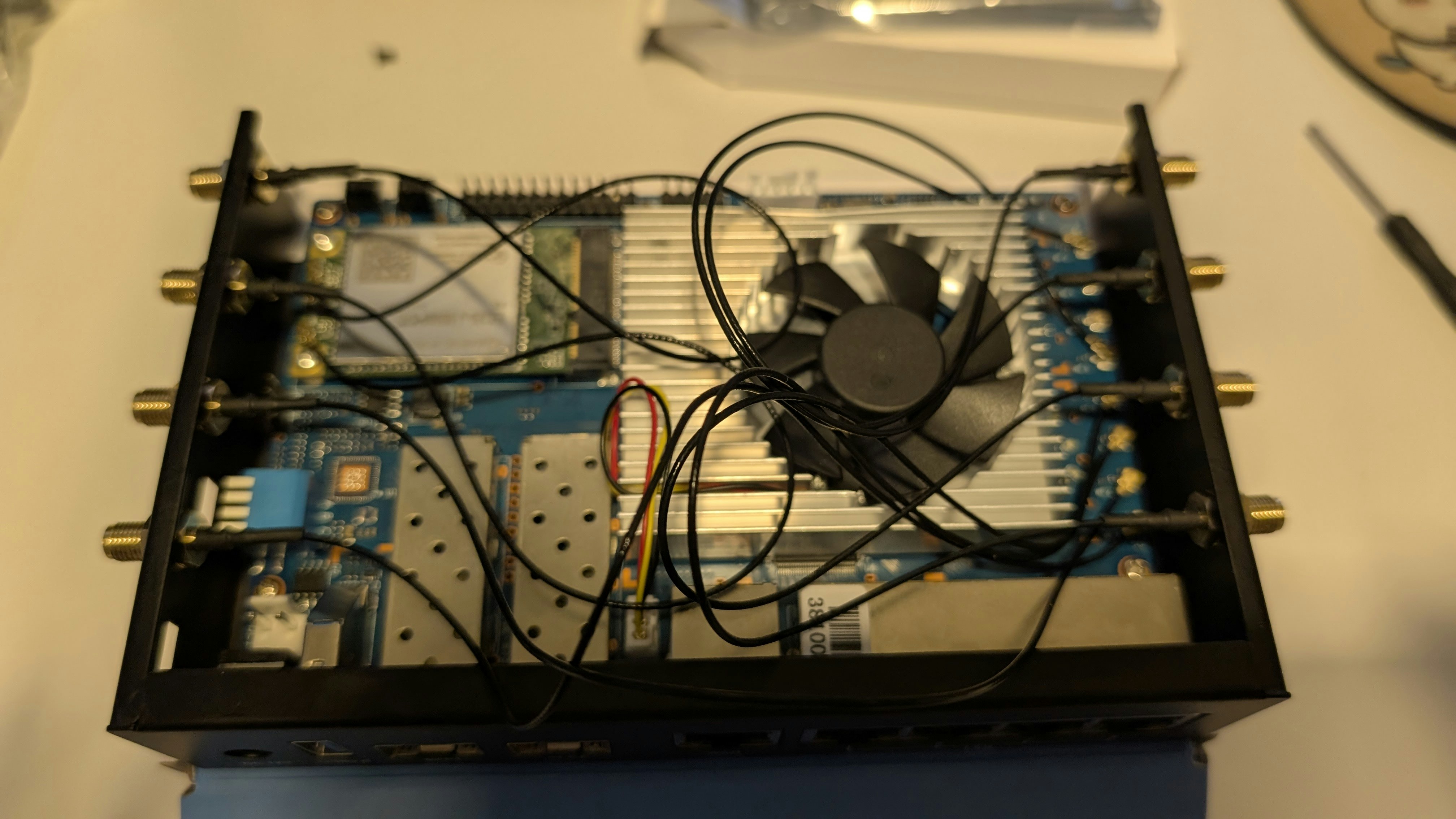

アンテナ線をつないで、ケースに収めた感じ。

もうカオス。

本来、この基板には5GHzと2.4GHzのWi-Fiアンテナ端子がそれぞれ4つあります。

しかし、LTEモジュールにもアンテナ線を繋がないといけないので、2.4GHz用のWi-Fiは3つだけ接続し、1つをLTEモジュールにまわしています。

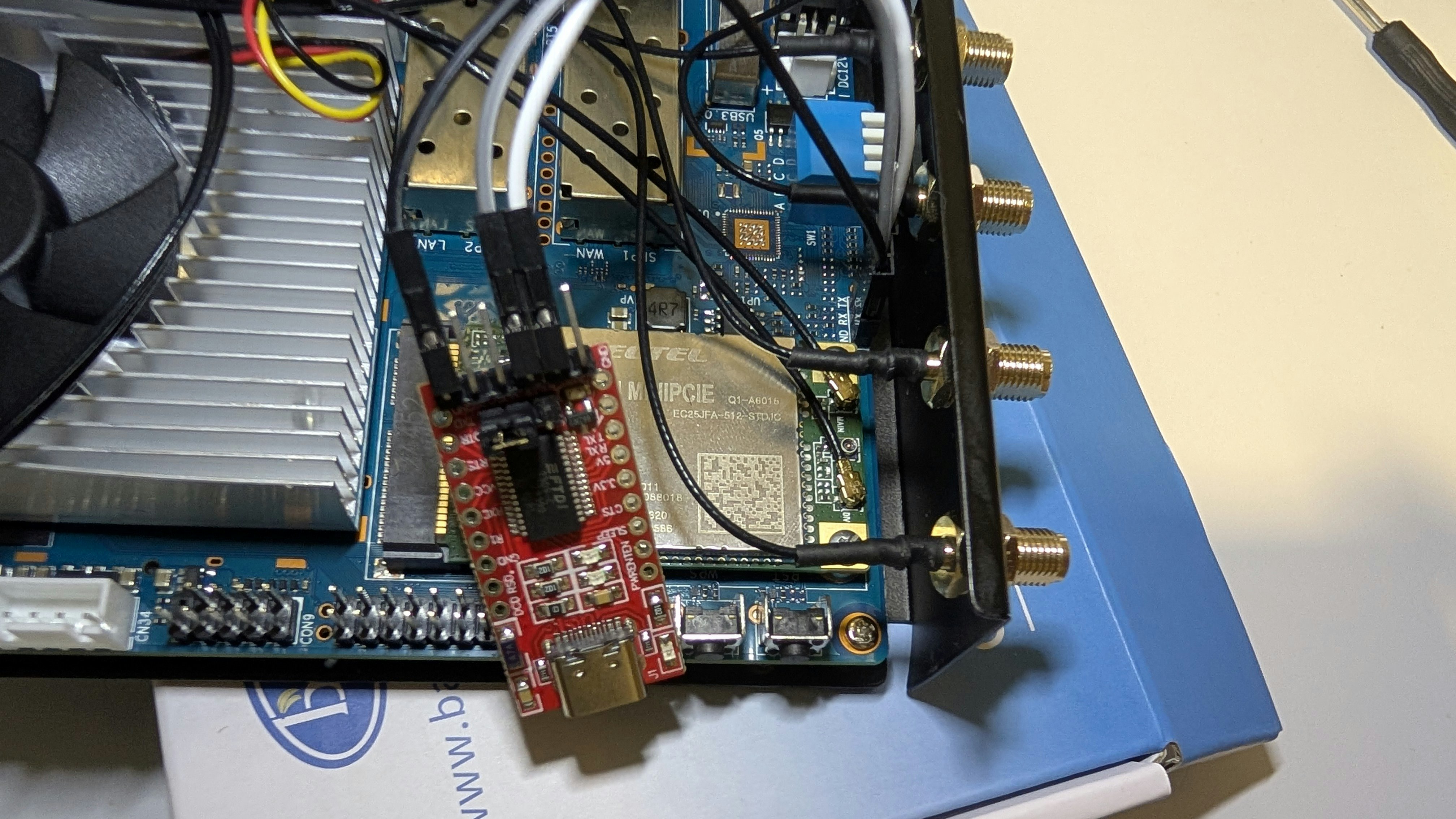

LTEモジュールのアンテナ端子は、左から MAIN GNSS DIV と並んでいて、DIVが何かはわかりませんが、GNSSは使わないので、MAINだけにアンテナをつなぎました。

そのLTEモジュールのすぐ横に、UART端子があります。

これをUSB-UART基板につなげていきます。

設定のジャンパピンがUSB-UART基板にあるので、3.3Vにしています。

GND ↔ GND

TX ↔ RX

RX ↔ TX

5Vで接続すると壊れるようです。

常用するものではないので、セットアップが終わったら外します。

SFPモジュールも入れます。

シリアル接続する

PCとUSB-UART基板を接続したら、赤いランプが光り通電します。また、緑のランプは通信があるときに光るようですが、光る基準はよくわかりません。

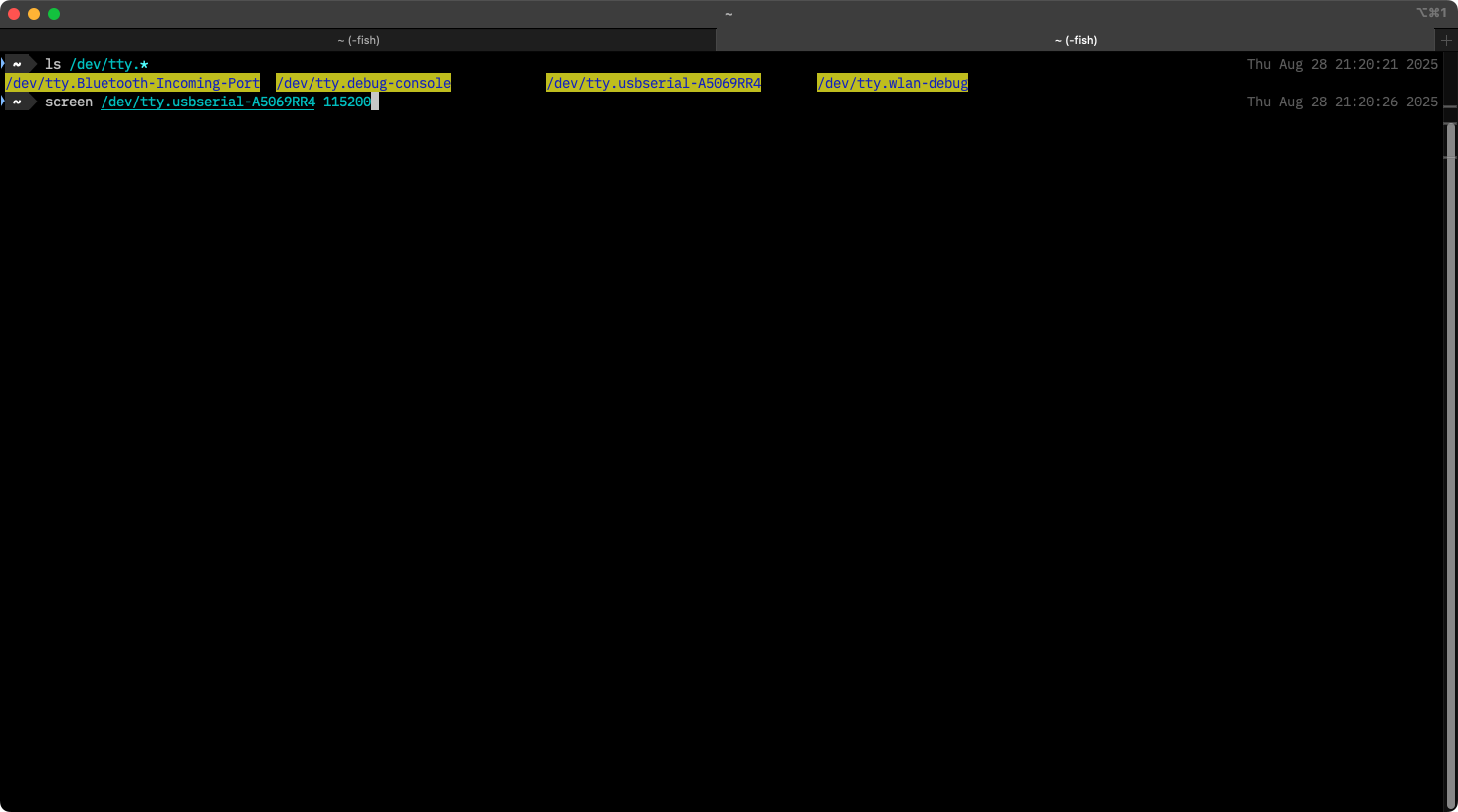

PC側でも、通信ポートとして認識されるので、接続します。

今回は、 /dev/tty.usbserial-A5069RR4 としてデバイスファイルが出来ているので、

screen /dev/tty.usbserial-A5069RR4

これで接続します。(Macの場合)

Windowsでは、COMポートとして認識されるので、デバイスマネージャーで該当する番号を探して、何かしらのターミナルソフトで接続します。

- ボーレート: 115200

- データビット: 8

- パリティ: なし

- ストップビット: 1

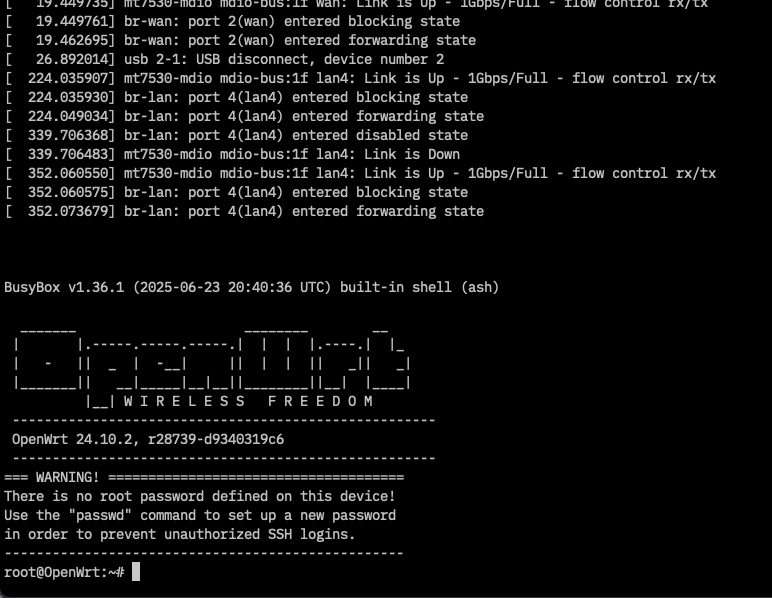

SDカードから起動する

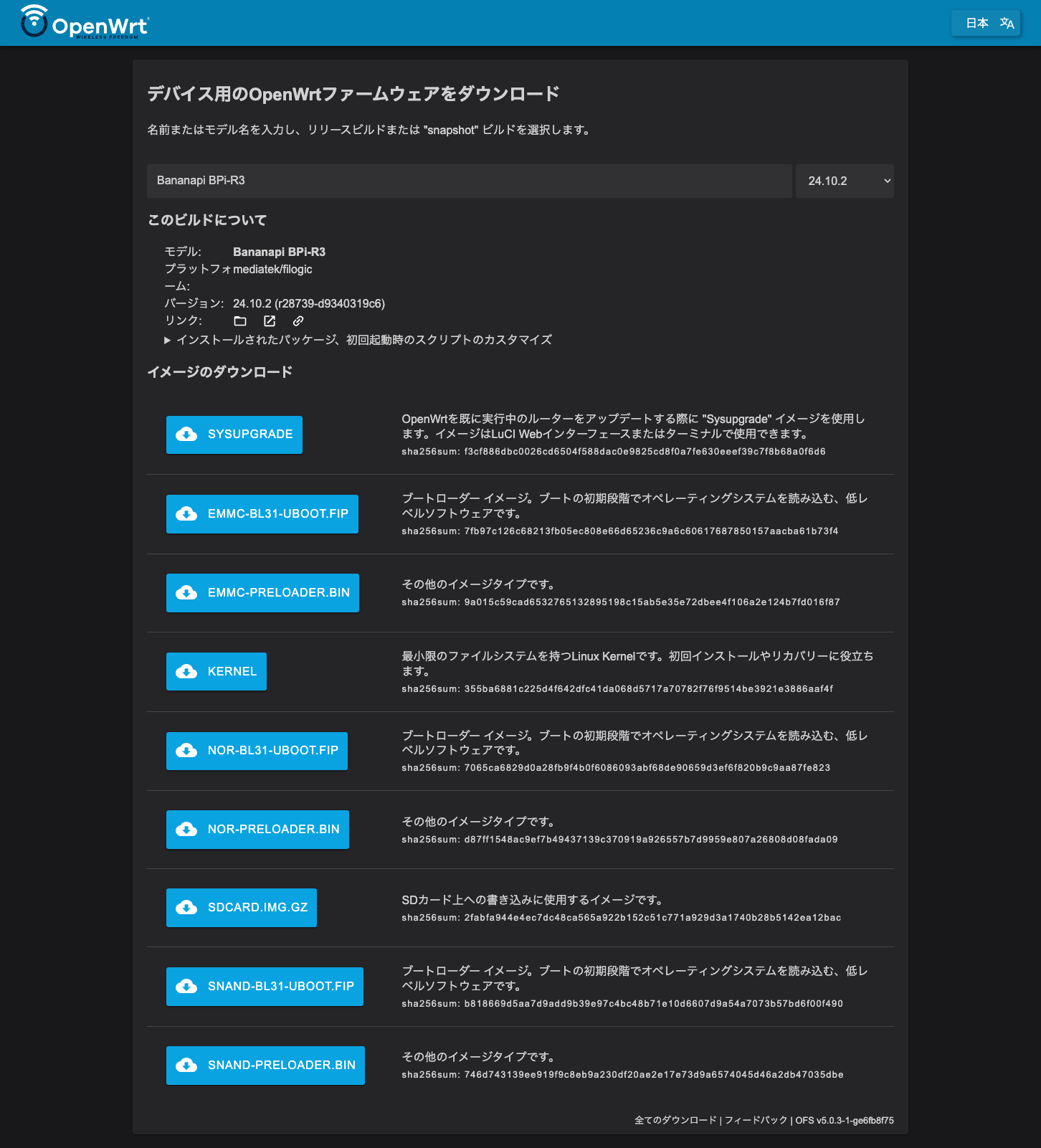

OSはOpenWRTを使います。

Firmware Selectorの画面から、ひとまず SDCARD.IMG.GZ をダウンロードして、 RufusなどでSDカードに焼き付けます。1

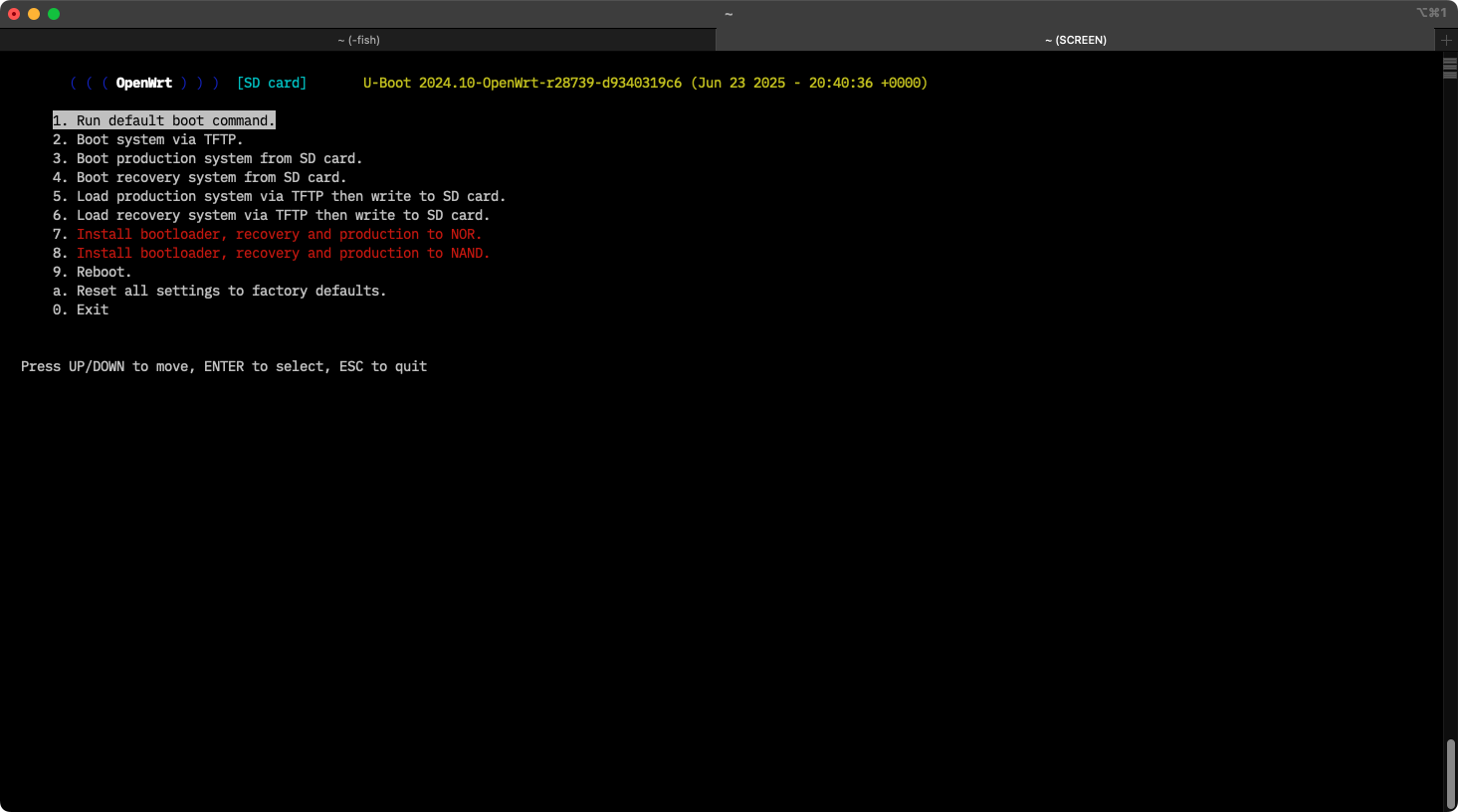

電源アダプタを接続すると、一瞬だけこのようなメニューが表示され、その後SDカードから起動します。

シリアルコンソールを見ていると、この画面でフリーズした?と思うかもしれませんが、

Enterキーを押すとシェルが起動しています。

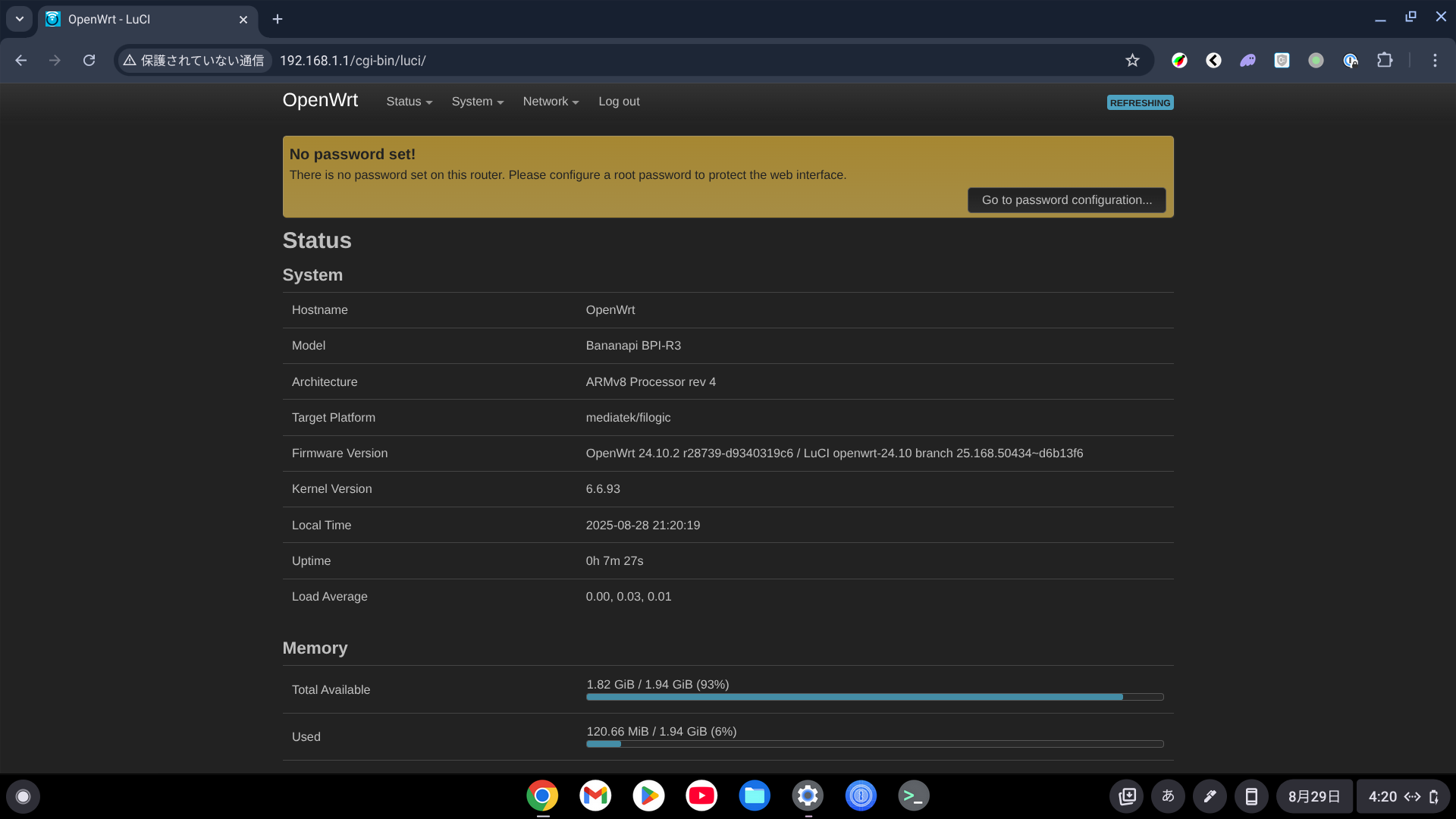

動作確認

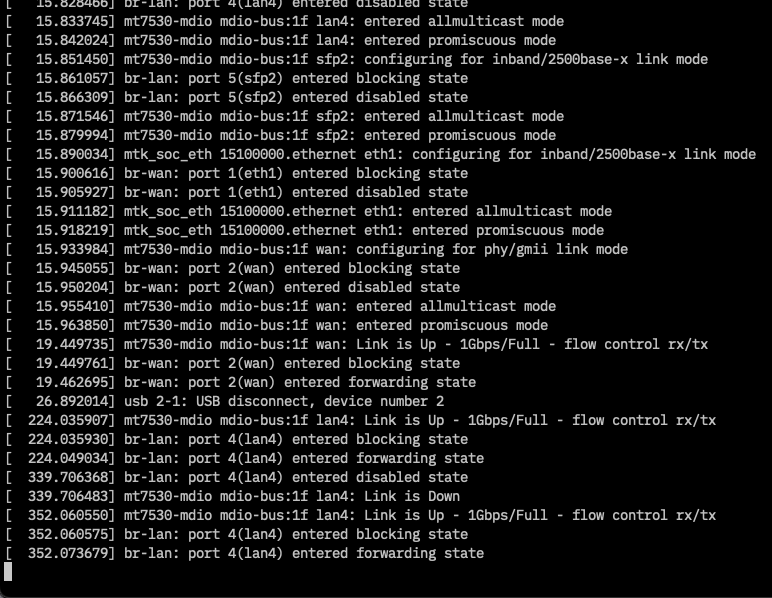

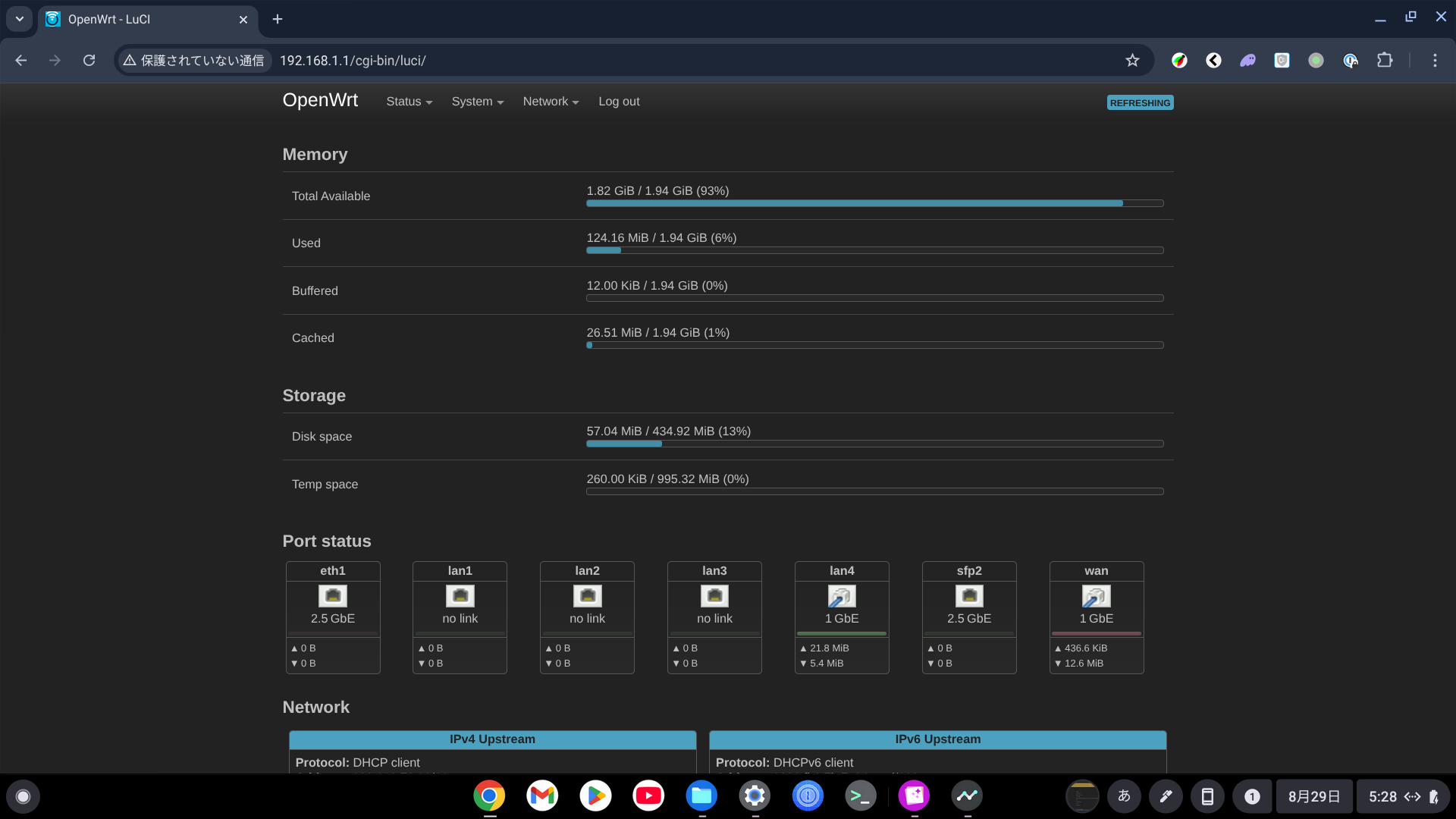

この段階で、WANと書かれているポート(SPFの右にある、1つ独立したポート)がWAN扱いなので、既存のネットワークにつないで動作確認してみます。

Chromebookから管理画面のIPアドレス(初期値 192.168.1.1)にアクセスすると、正しくアクセスできました。

インターネットにも接続できます(いわゆる二重ルーター状態)。

lan4 が有線接続しているChromebook、 wan が今現在インターネットにつながっているネットワークです。

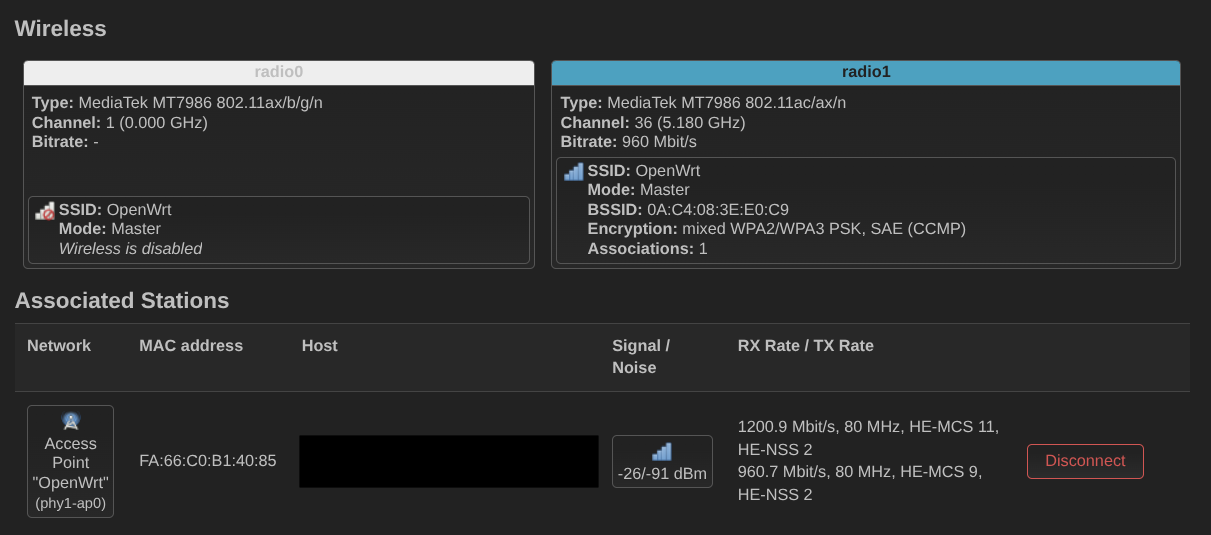

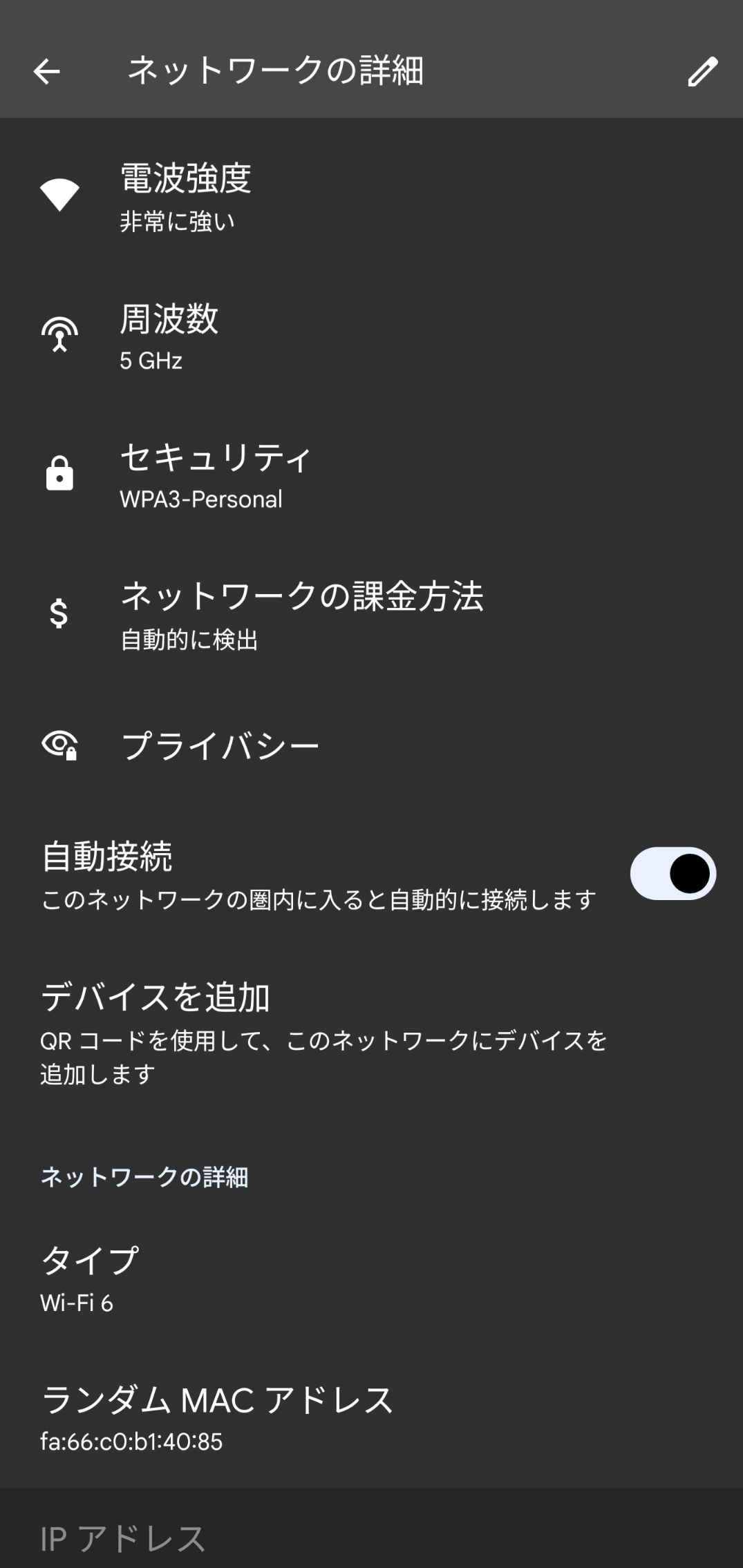

Wi-Fi

Wi-Fiも機能しています。

LTE

MultiWAN Managerを使ったフォールバック実験も成功です。

詳細は別記事で書きます。

こちらはWAN側にケーブルが刺さっている状態。

WAN側のケーブルを抜いたら、LTEモジュールでの通信に切り替わります。

次の目標

Banana Pi BPI-R3には、実は4つの起動方法があります。

- NOR (32MB)

- NAND (128MB)

- eMMC (8GB)

- SDカード

Raspberry Piなんかもそうですが、SDカードに激しい読み書きを続けると寿命が縮みます。

eMMCのほうがよっぽどマシなので、次はOpenWRTをeMMCにインストールしてみます。

余談

その1

実はこのセットアップ過程で、意図せずNORメモリのsquashfsをまっさらにしてしまいました。

その際の復旧がまた曲者で…簡単に書くと、

- U-Bootは生きていた

- その先のOS部分がまっさらになった

- MacをTFTPサーバーに仕立てて、U-BootのTFTPメニューから、NOR用のリカバリイメージを焼き付ける

こんなことをしたので、相当な時間がかかりました。

その2

通常、SDカードにOpenWRTを書き込んで、電源をつけるだけで起動するのですが、最初は起動しませんでした。

その1と同じく、NANDも空にしてしまったのかと思い、NORを復旧させたあとNANDのフラッシュを試みたのですが、

* spi-nand0

- device: spi_nand@1

- parent: spi@1100a000

- driver: spi_nand

- type: NAND flash

- block size: 0x20000 bytes

- page size: 0x800 bytes

- OOB size: 64 bytes

- OOB available: 24 bytes

- 0x000000000000-0x000008000000 : "spi-nand0"

- 0x000000000000-0x000000200000 : "bl2"

- 0x000000200000-0x000008000000 : "ubi"

jedec_spi_nor spi_nor@0: unrecognized JEDEC id bytes: ff, ef, aa

Erasing 0x00000000 ... 0x07dfffff (1008 eraseblock(s))

jedec_spi_nor spi_nor@0: unrecognized JEDEC id bytes: 00, ef, aa

ubi0: default fastmap pool size: 50

ubi0: default fastmap WL pool size: 25

ubi0: attaching mtd2

ubi0: scanning is finished

ubi0: empty MTD device detected

ubi0: attached mtd2 (name "ubi", size 126 MiB)

ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes

ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048

ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096

ubi0: good PEBs: 1008, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0

ubi0: user volume: 0, internal volumes: 1, max. volumes count: 128

ubi0: max/mean erase counter: 0/0, WL threshold: 4096, image sequence number: 0

ubi0: available PEBs: 982, total reserved PEBs: 26, PEBs reserved for bad PEB handling: 20

** fs_devread read error - block

Adding partition for mmc@11230000.blk:1 failed

unable to select a mode

Press ENTER to return to menu

NANDが壊れたのかと焦っていたのですが、ChatGPT曰く、もしかしたらSDカードの問題かも、ということだったのでSDカードを取り替えたら、普通に起動しました。

Rufusでは問題なくOSが書き込めていたのでSDカードの問題とは思っていませんでした。

これもあるからSDカードの寿命問題って怖いですね。2

-

Raspberry Pi Imagerで出来ると思って試したのですが、どうもうまくいかずで、Windows機を立ち上げてRufusを使いました。Macユーザーであれば、たぶんbalenaEtcherでも問題ないです。 ↩

-

古のRaspberry Pi 2から使いまわしてきたSDカードなので、本当に寿命かもしれないです。 ↩