プラクティス名(別名)

オープンスペーステクノロジー (OST)

プラクティスの目的・狙い

- 参加者が主体的に話し合うことができるオープンな場をつくる

- 立場や興味が異なる多様な参加者が自由に対話することで創造性やアクションを引き出す

どんな時に使うか

- 現状課題や問題意識を持ち寄り、対話する中で解決の糸口を見つける

- ステークホルダーが集まってプロダクトの方向性を模索する

- 普段あまり接点がない人たちと交流し、新しいアイデアを創出するための場づくり

実施手順

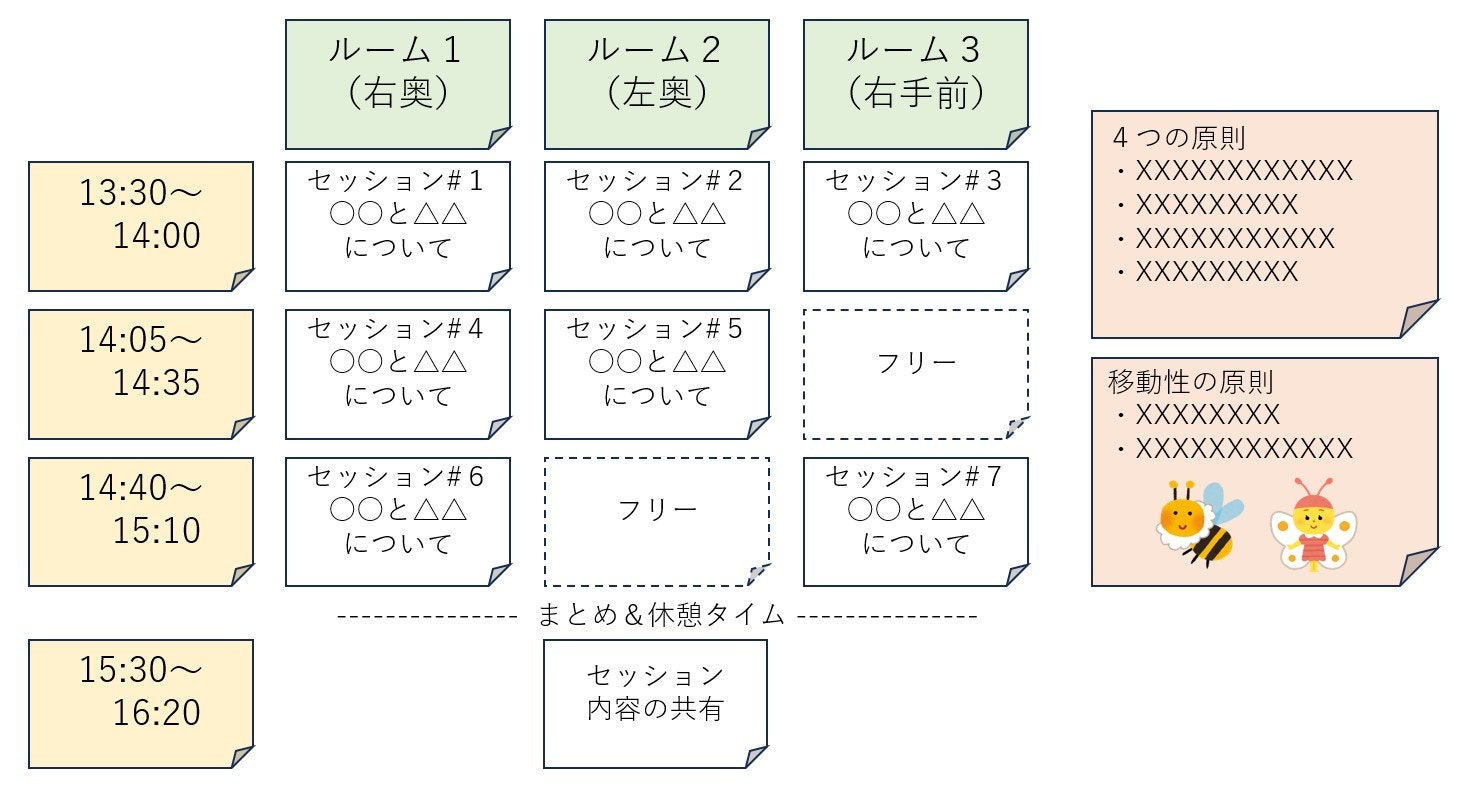

- オープニング:ファシリテーターが場の趣旨とルール(4原則&移動原則)を説明する

- マーケットプレイス:参加者から話したいテーマを募り、どのテーマを、どの場所で、何時から話すのかを決め、壁に貼りだす

- セッション:テーマの提案者(コーラー)がそのセッションを運営する。参加者は自分の興味があるセッションに自由に参加する。

- ハーベスト:各セッションの対話の結果をまとめ、全員に共有する

開催場所は参加者全員が集合できる広めの部屋が必要。そこから部屋の四隅(または別の小部屋)に分かれて、各セッションが行われる。自由に休憩/雑談ができる空きスペースもあった方がよい。

4つの原則

- ここにやってきた人は、誰もが適任者である

- 何が起ころうと、それが起こるべき唯一のことである

- いつ始まろうと、始まった時が適切な時である

- いつ終わろうと、終わった時が終わりの時である

移動性の原則(別名:二本足の法則)

- 参加者は自分で参加するセッションを選ぶ(どれにも参加しない、もアリ)

- 話されている内容に、興味がない/貢献できない、と感じたら自由に移動してよい

| 「移動性の原則」を説明する際に使われるメタファ | |

|---|---|

| 蜂 | セッションを次から次へ移動する人。隣のセッションでこんな話が出ていたという貴重な情報をもらたしてくれる。(=他花受粉の役割を担う) |

| 蝶 | セッションに参加せずに休憩/雑談している人。休憩中にぼんやり考えていたことや、何気ない雑談から新たなテーマが生まれることもある。 |

| キリン | 隣のセッション内容が気になっている人。(ナシではないが、気になるようだったら移動してしまった方がよいかもしれない) |

アレンジ例

- マーケットプレイスで、全ての時間枠を埋めずにあえて余白を残しておく

アンチパターン

- ファシリテーターが過度に仕切りすぎて、参加者の自主性が失われる

- 冒頭のルール説明が不十分で、「蜂」や「蝶」を不快に感じる人が出てしまう

参考情報

体験記(2018年エンタープライズアジャイルの集い)

書籍

こぼれ話(私的コメント)

「4つの原則」について少し補足しておきます。

「誰もが適任者」とは、組織上の役職や知識/経験の有無に関係なく、そのセッションに情熱をもって参加している人こそがそのテーマを話す最適者だ、という考え方です。逆に言えば興味を失ったなら「移動性の原則」に従って離脱することが求められている、ともとれます。

セッションによっては当初思ってもみなかった方向に話が進むかもしれませんが、それはたまたまその場ではそうなっただけ、とは考えず「起こるべき」必然だった、と考えます。同じように、「いつ始まって」「いつ終わるか」も、自然の成り行きが全てです。ただし「いつ終わるか」に関しては時間枠を設けておかないと会の運営自体が成り立たないので、制限はあります。

これらの原則は、OSTの考案者であるハリソン・オーウェン氏の気づき「国際会議の場で最も有意義だったのは参加者が自由に対話できるコーヒーブレイクの時間だった」に由来するものです。