はじめに

9月30日。

社外研修の1ヵ月目の最終日でした。

1ヵ月の学習のまとめとして、作成したアプリケーション(コンソール)を自社の人間に

プレゼンをしました!!

上記の設計ですが、新人でも作れる内容な為、なかなかOH!my g・・・的な設計です。

というか、初投稿が10/08・・・。ままならないですね。

プレゼン終了後、上司から今後、上流の工程の仕事をすることもあるから、

今から「なぜ?」その設計なのか、疑問を持って取り組むといいよと

アドバイスをもらいました。

また、

「なぜなぜ分析を調べてみて!!勉強になるよ」

と言われ、気になって調べたのでまとめてみます。

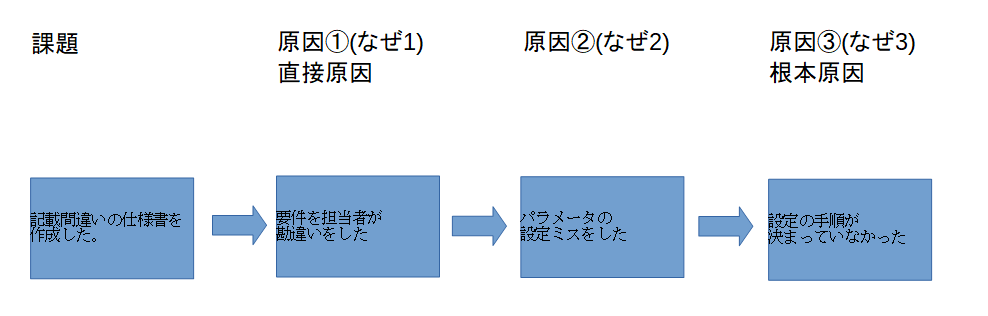

なぜなぜ分析とは?

問題があるとする。

その問題について、「なぜ?」起きたのかを繰り返し問いながら

真因をつきつめていく手段。

トヨタ生産方式を構成する代表的な手段の一つらしい。

また、開発設計を行う担当者は、設計起因の品質問題の早期解決、および再発防止の徹底、未然防止策を開発の初期段階から行うスキルが求められている。。。

そこで、有効なのが「なぜなぜ分析」。(㈱日本能率協会コンサルティング 文献)

ネガティブなケースの利用場面だけではない。

問題が起きた際の原因分析などマイナス方面での利用を取り上げられることが多いが、

それ以外にも下記のような用途がある。

・商品改良のための「なぜなぜ分析」

・設計品質向上の仕組みづくり

分析方法

1.課題を決める

2.課題に対して、「なぜ?」を行い、回答を出す

3.回答に対して、「なぜ?」を行い、回答を出す

4.2,3の手順を繰り返し、真の要因を見つける。

※「なぜ?」を繰り返しすぎると「クライアントが悪い」など対策を打てない真因に結びつくことがある。

分析の狙いとして、改善や再発防止を導くことを念頭に進めること。

回数は、「なぜ?」(質問)を5回繰りかえす「なぜなぜ5回」が有名。(トヨタが実施)

ポイント

1. 「なぜ?」(質問)と回答の記述は、あいまいにしない

あいまいな表現だと「なぜ?」を繰り返す際に意味が変容する可能性がある

例)「品質の悪さ」が課題として、最初は仕様書の誤りを指していたのが、プログラムのバグを

指すようになってしまったりする

2. 「なぜ?」(質問)や回答はシンプルに

1つの回答には1つの課題(事象)

多くのことが、回答に含まれているということは、分析が充分ではない

3. 「なぜ?」(質問)がでないときは前の回答を見直す

「なぜ?」(質問)を繰り返していく際に、質問が続かなくなった場合、

直前の回答が適切ではない可能性がある

4. 仮説と誘導は別物

過去の類似事例をもとに仮設や類推を具体的に行うのは有効

ただし、結論を決めつけて回答してしまう可能性があることを認識し注意する

5. なぜなぜを打ち切る際の目安

以下のような状態になった場合は打ち切る

・立場、観点を変えても「なぜ?」(質問)がでてこない

・対称性を使って考えても「なぜ?」(質問)がでてこない

・回答に言い訳や推測がでてきた

参考

■ 独立行政法人情報処理機構(IPA), 情報処理システム高信頼化教訓作成ガイドブック(ITサービス編), 2016, 閲覧日 2019-09-30, https://www.ipa.go.jp/files/000051042.pdf (PDF).

■日本化学技術連盟, ソフトウェアへのなぜなぜ5回の適用 ~真の原因を求めて~, 2007, 閲覧日

2019-09-30, https://www.juse.or.jp/sqip/workshop/report/attachs/2007/2_report.pdf (PDF).

■ 株式会社日本能率協会コンサルティング, 開発部門向けなぜなぜ分析スキル向上, 2013, 閲覧日 2019-09-30,https://www.jmac.co.jp/_images/service/consulting/pdf/177.pdf?n=1291255469 (PDF).

終わりに

こういったマネジメント系というのでしょうか、手法は色々とあると思うので、

知見を広げていきたいです。

また、実際に業務の中で自然に使えるように積極的に利用するよう、

心がけたいと思います。

皆さんが有効活用してる方法等あれば教えて頂けると幸いです。

最後に誤記等あればご指摘いただけると幸いです。