この本書は2017年4月1日にTeradata Japanのブログに掲載された内容を、再掲載したものです。

掲載内容の正確性・完全性・信頼性・最新性を保証するものではございません。

また、修正が必要な箇所や、ご要望についてはコメントをよろしくお願いします。

著者 山本 泰史 (やまもと やすし)

「意思決定の自動化」と「リアルタイム・オファリング」

第1回: 意思決定とは何か

「アクティブ・エンタープライズ・インテリジェンス」を企業が実装するメリットの中で、最も大きな効果を期待できるポイントは CRM/顧客管理/マーケティング分野、特にリアルタイムで顧客に対してオファーを提供する分野(リアルタイム・オファリング)です。企業が消費者と直面する際、そこに求められるのは「データを駆使してより賢く顧客に対応し、喜んでもらえるサービスやオファーを提供する」という要件を、「今現在、お客様が待っている」という即時性を求められる環境下で実現することです。「顧客がチャネルの向こう側に居てくれる、来てくれる状態」は、買い手市場の現在においてこの上なく貴重なビジネス機会であり、一方で顧客のニーズ/欲求が最も高いタイミングでもあります。このような機会を逃さずに、最大限売上/収入へと転換することができれば、経営上のインパクトは大きいはずです。今日の日本社会は人口が減少傾向にあるとともに、厳しい競争環境下にある買い手市場です。また顧客は売上/収入をもたらしてくれる唯一の存在です。このような前提に立ったとき、リアルタイム・オファリングに対応できる能力を持つことは、不確実性が高く、しかも希少性が高いビジネス機会に対応できる能力を持つことと同義なのです。

リアルタイム・オファリングを実施するためには、誰に対して、何をオファーするかを意思決定する必要があります。当然ながら、何千名、何万名と自社チャネルに流入するお客様のそれぞれに、何をオファーするかを逐一人力で決定していくのは不可能です。様々な選択肢を吟味し、どんなオファーが良いか考える間にもお客様は飽き、待たされるのを嫌い、去っていってしまいます。このような事態を回避するためのコンセプトが「意思決定の自動化」です。そのため、本稿ではまず意思決定とその自動化について概観し、追って自動化された意思決定をテコに弾き出される「リアルタイム・オファリング」について検討していきます。

意思決定 = 行動と成果を導くための選択

意思決定の自動化を考えていく際、まず検討しなければならないのは「意思決定」とは何かという点です。結論から言えば、マネジメント論の大家である P. F. ドラッカーが著書「経営者の条件」で記したシンプルな言葉、「意思決定とは判断である。いくつかの選択肢からの選択である。」につきます。しかしながら、実際問題として意思決定はドラッカーが取りあげざるを得ない程に重要で、難しく、複雑なテーマであるとも言えます。ここでは、彼の知恵を借りながら、「意思決定」について整理していきます。

大規模化し、権限委譲された現代の企業組織において、意思決定に迫られるケースは、企業組織内のマネジメント層ならずとも数多く存在することと思います。ドラッカーは、意思決定は成果を挙げるためになされるものであり、とりうる行動を選択(決定)することであると指摘しています。そして、ドラッカーの表現をそのまま借りるならば「決定した行動に成果をあげさせることのほうが、さらに重要であり困難」です。言われてみれば当然のことなのですが、企業経営、もしくはそのパーツとしての各業務は成果を得るためになされるものであり、意思決定も例外なくこれに傅きます。そして行動なくして何の変化も起こらず、変化なくして成果も得られません。「何をすべきか」という問いに答えるのが経営上/業務上の意思決定の本質であり、それが行動につながって初めて成果へと結びつきます。CRM というプロセスに置き換えて具体化すれば、誰(=顧客)に対して何をすべきか(=オファー)が意思決定され、実際にオファーを顧客が受け入れ、満足することによって、売上/収入、そして利益という成果に結びつきます。

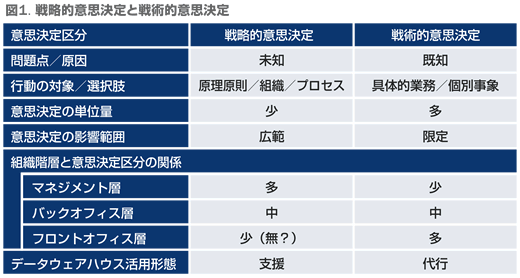

ドラッカーは著書「現代の経営」の中で、意思決定には 2つの種類、「戦略的意思決定」と「戦術的意思決定」が存在することを指摘しています。それぞれについての言及を抜き出したのが以下です:

戦略的意思決定:

「戦略的な意思決定では、範囲、複雑さ、重要さがどうであろうとも、初めから答えを得ようとしてはならない。重要なことは、正しい答えを見つけることではない。正しい問いを見つけることである」 「戦略的意思決定は 5つの段階(問題の理解、問題の分析、解決案の作成、解決策の選定、効果的な実行)で構成される」

戦術的意思決定:

「問題の解決だけを重視してよい意思決定は、さして重要ではない日常の戦術的な意思決定である。 所与の状況や満足させるべき条件がともに既知の単純なものであれば、問題の解決だけが唯一必要と されるものとなる」

戦略的意思決定

戦略的な意思決定は、戦術的な意思決定よりも高次の意思決定です。意思決定に至るまでに幾つかの段階を経なければならず、なによりも問題点、原因、事象の根源(=正しい問い)を突き詰める必要があります。意思決定に利用される情報ソースはデータウェアハウスに限らず、インターネットや雑誌のようなソース、他の方とのコミュニケーション等様々ですが、ここではデータウェアハウスを利用した場合の戦略的意思決定プロセスについて見ていきます。まず、意思決定の選択肢が明確になっているような事象は稀です。大抵の場合、意思決定の前段階で「なんとかしなきゃ」と思わざるを得ない事実に直面します。以下は極めて単純化した、電話会社を想定した例です:

例えば「解約数が増加した」といった事象はショックを与える事実であり、その原因を追究したい衝動に駆られるはずです。また「顧客あたり支出額が増加した」という好ましい事象も、「なぜ増加したのか? どんな顧客層が増加したのか?」という疑問/興味を与えます。これが「問題の理解」です。次に、データとして蓄積されているのは幾つもの事実ですが、複数の事実を突き合わせていくことにより、原因を類推することが可能となります。「先月他社が新料金プランを発表してから解約数が増加している」、「先週新規サービスをロールアウトしてから、利用トラフィックが増加した」等、幾つかの事実を見ていくことによって何が想定通りでなかったのか(未知の知識)を理解できるようになります。ここまでが「問題の分析」です。問題の分析を経ることにより、原因が特定され、何を改善したいのかが明確になります。そしてその解決のためのアイデア、案が練られます。幾つかの案が導き出され、それぞれに肉付けがなされます(「新規料金プランを開発/展開して他社ユーザーを奪取する」「既存顧客の優遇施策を展開してこれ以上の流出を防ぐ」等)。ここまでが「解決案の作成」です。選択肢がテーブルの上に出揃えば、あとはそれぞれのメリット/デメリットを吟味して、そこから選ぶこと、これが「解決策の選定」です。最後には選択された案を「効果的に実行」し、意思決定のプロセスが一通り完了します。

ここで重要なポイント。何が問題かという点を識別することは、候補として用意すべき選択肢に大きな影響を与えます。上述の例であれば、問題点が「他社に離反された分をどこかで補填すること」のか、「これ以上の解約を食い止めること」なのかによって、用意すべき選択肢の質が異なってきます。そして何が問題なのか、何が原因なのかを最初は知らない(=未知である)ということも、重要なポイントです。このような場合、間接的にデータウェアハウスで意思決定を「支援」することはできますが、意思決定を「代行」することは出来ません。加えて、戦略的意思決定はときに大きな行動(組織変更や、新規市場への参入、市場からの撤退等)をもたらし、意思決定の発生頻度そのものが低いという特性があります。

戦術的意思決定

これに対して戦術的な意思決定。「所与の状況や満足させるべき条件がともに既知の単純なものであれば」とは、端的には問題点、原因が明確になっており、実施すべき行動や選択肢がある程度明確になっている意思決定を指します。問題点(あるお客様が解約しそう)や原因(電話回線の不通が 5時間以上発生してご迷惑をかけたから)は、過去既に起こった事態の再現(別のお客様が解約しそう)であり、それへの対処は「既に知っている」はずの状態を意味します。ルーティンになってしまっている意思決定、「ああ、そういうときはこうしなきゃならないんだよ」といった経験則が明確になっている意思決定は、戦術的意思決定の典型です。このような意思決定は人間の頭脳や時間を煩わせる必要はなく、間接的に「支援」するよりも、直接的に「代行」してあげたほうが生産性に寄与できます。そして本質的に重要な「戦略的意思決定」により多くの頭脳リソース、時間リソースを割くことを可能とします。

図1 は、ここまでの記述も含めて、戦略的意思決定と戦術的意思決定の違いを整理したものです。戦略的意思決定は原理原則、組織やプロセスに関するマクロ視点での意思決定であり、戦術的意思決定はこれを具体的業務、個別事象に落とし込む際の意思決定として位置づけられます。このため、戦略的意思決定はさほど頻繁に為される訳ではありませんが、影響範囲が広範にわたります。逆に戦術的意思決定はその対象が限定され、恒常的に為されるものであり、組織全体でその意思決定量を見たときには膨大になります。また、組織の階層で捉えた場合には、上位層に属する方々は戦略的意思決定を下す場面が多く、フロントオフィス、つまり顧客接点に近いほど戦術的な意思決定を下す場面が多いはずです。次回は、この戦略的意思決定と戦術的意思決定という区分から、どの部分を、どのように自動化していくべきかについて考察します。