はじめに

前回、Human Activity Recognition with SmartphonesとCNNを使って分類問題を解きました。センサーデータから得られた561個の特徴量を固定長のシーケンスに見立てましたが、実際の問題だとシーケンス長が固定じゃない場合が多そうだなと思い、可変長データの分類をやってみようと思います。

ただ、可変長のデータセットがうまく見つからなかったので、適当にデータを作り、それを分類するという自作自演になってしまいました…。

とりあえずやったことの紹介

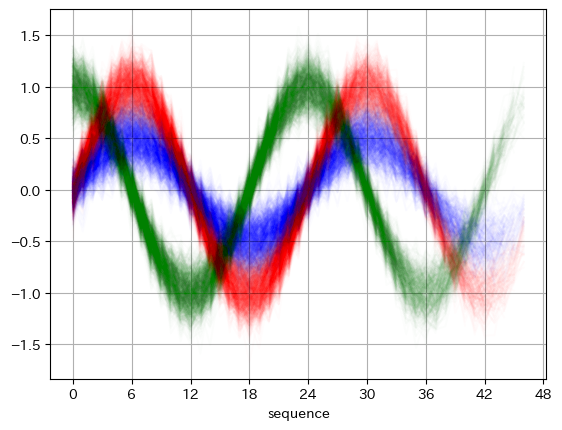

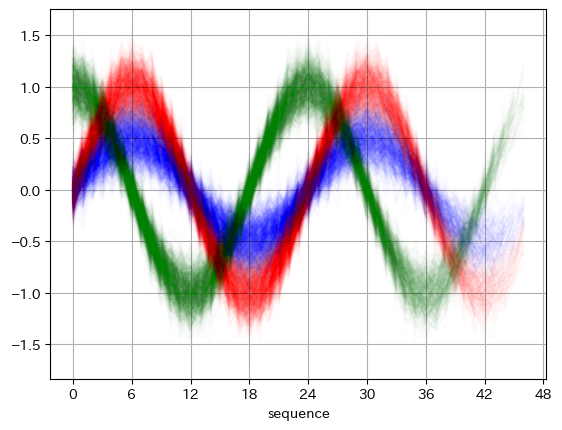

sinとcosをベースに適当に振幅を変えたり、ノイズを加えたりして、3種類のデータを作りました。

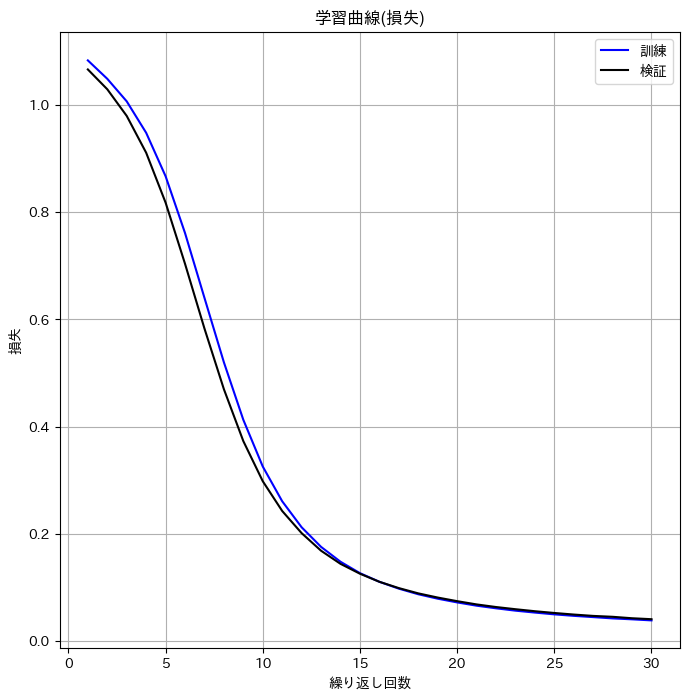

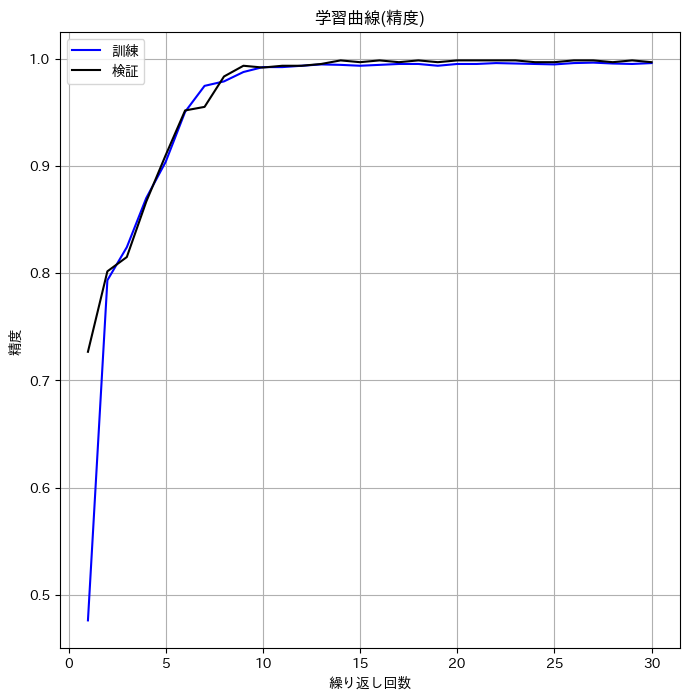

CNNは前回とほぼ同じです。ただ、可変長シーケンスに対応するため、細かいところを修正しなければならず、苦労しました。学習曲線は以下の通りで、初期の学習がうまく進んでいませんが、お許しください(誰にw?)。

初期状態: 損失: 1.06633 精度: 0.72667

最終状態: 損失: 0.04075 精度: 0.99667

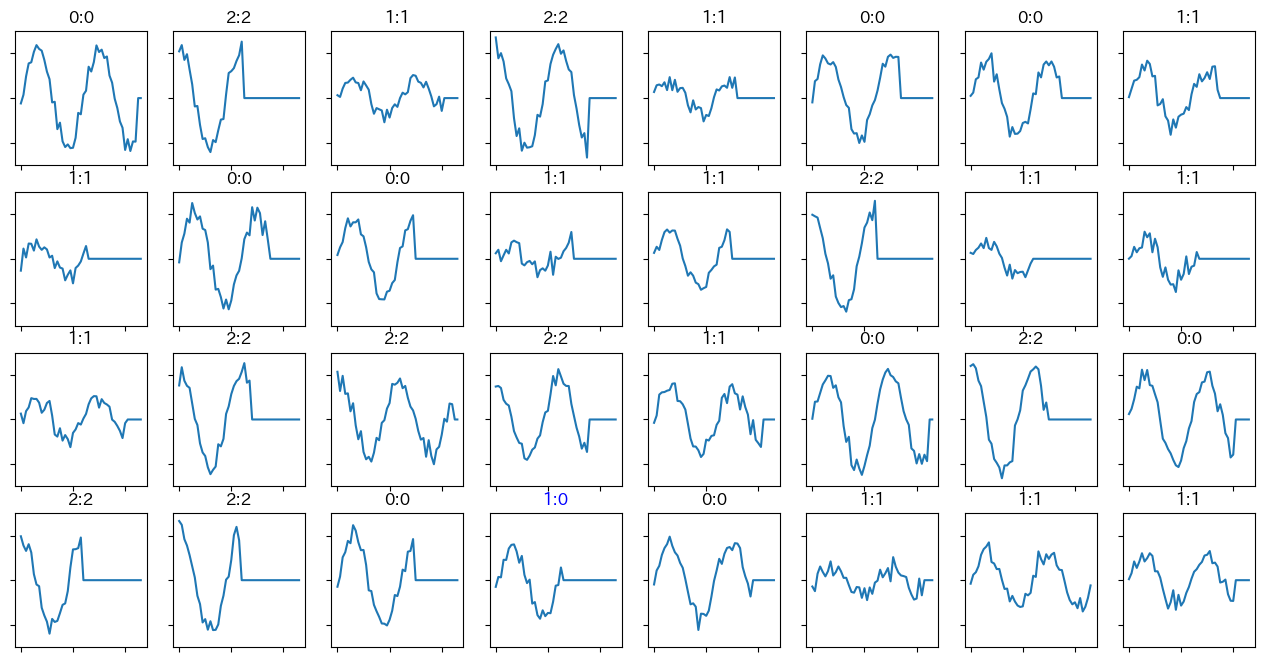

そもそもデータが適当なので、正解率などの数値は参考程度かと思います。個別の予測結果(の一部)を図示すると以下のような感じです。タイトル欄にある左側の数字は正解ラベル、右側が予測値です。上の図の赤い線が0、青い線が1、緑の線が2です。

4行4列目が予測を外していますが、これは人の目で見ても間違えそうです。正解が1なので、本来は振幅がもっと小さいはずですが、乱数の影響でたまたま振幅が大きくなってしまったようです。ちなみに、波形の右側が平らになっているのは、元のデータが可変長だからです。0埋めされています。

ライブラリをインポート

では、実装です。

import numpy as np

import random

from tqdm.notebook import tqdm

# torch

import torch

import torch.nn as nn

import torch.optim as optim

from torch.utils.data import DataLoader, Dataset, random_split

# sklearn

from sklearn.metrics import accuracy_score

# matplotlib

import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline

import japanize_matplotlib

# warnings

import warnings

warnings.filterwarnings('ignore')

準備

乱数固定や定数の設定、GPUのチェックを行います。

SEED = 123

def seed_everything(seed=42):

random.seed(seed)

#np.random.seed(seed)

np.random.RandomState(seed)

# os.environ['PYTHONHASHSEED'] = str(seed)

torch.manual_seed(seed)

torch.cuda.manual_seed(seed)

torch.Generator().manual_seed(seed)

torch.backends.cudnn.daterministic = True

torch.use_deterministic_algorithms = True

# torch.backends.cudnn.benchmark = False

seed_everything(SEED)

# データ生成

subject = 1000

min_seq_len = 24

max_seq_len = 48

num_channel = 1

num_class = 3

# 訓練

batch_size = 32 # バッチサイズ

n_hidden = 16 # 全結合層の隠れ層のノード数

lr = 0.0002 #0.0001 # 学習率

num_epochs = 30 # 30 # エポック数

device = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu")

print(device)

データ生成

データを作成します。今回3種類の波形データを作ります。sinやcosに適当な振幅を掛け、ノイズを加えただけです。

def wave_0(T):

a = np.random.uniform(0.8, 1.2)

return [(a*np.sin(t))+(np.random.randn()/8) for t in T]

def wave_1(T):

a = np.random.uniform(0.3, 0.7)

return [(a*np.sin(t))+(np.random.randn()/8) for t in T]

def wave_2(T):

a = np.random.uniform(0.8, 1.2)

return [(a*np.cos(t))+(np.random.randn()/8) for t in T]

3種類の波形を1000通り、合計3000個のデータを作成しました。

X = []

y = []

seq_lengths = []

for i in range(subject):

seq_len = np.random.randint(min_seq_len, max_seq_len)

T = np.linspace(0, 2*2*np.pi, max_seq_len+1)[:seq_len]

# wave_0

X.append(np.array(wave_0(T)).reshape(num_channel, -1)) # (channel, sequence_length)

y.append(0)

seq_lengths.append(seq_len)

# wave_2

X.append(np.array(wave_1(T)).reshape(num_channel, -1))

y.append(1)

seq_lengths.append(seq_len)

# wave_3

X.append(np.array(wave_2(T)).reshape(num_channel, -1))

y.append(2)

seq_lengths.append(seq_len)

print(f"""

X length: {len(X)},

y length: {len(y)},

sequence lenght: {len(seq_lengths)}

""")

作成した波形データをプロットすると以下のようになります。赤い線がwave_0、青い線がwave_1、緑の線がwave_2です。今回シーケンス長を24~48にしたので、線は途中で途切れてます。後半につれ、線の色が薄くなっているのはそのためです。

# 可視化

for i, label in enumerate(y):

if label==0: plt.plot(X[i][0], alpha=0.01, color='red')

elif label==1: plt.plot(X[i][0], alpha=0.01, color='blue')

elif label==2: plt.plot(X[i][0], alpha=0.01, color='green')

plt.xticks(np.linspace(0, max_seq_len, 9))

plt.xlabel('sequence')

plt.grid()

plt.show()

データローダーを作成

データローダーを作ります。

# データセットクラスを定義

class TimeSeriesDataset(Dataset):

def __init__(self, data, labels):

self.data = [torch.tensor(d, dtype=torch.float32) for d in data]

self.labels = torch.tensor(labels, dtype=torch.long)

def __len__(self):

return len(self.labels)

def __getitem__(self, idx):

return self.data[idx], self.labels[idx]

# インスタンス化

dataset = TimeSeriesDataset(X, y)

print(len(dataset))

3000

(繰り返しになりますが)今回のデータは可変長なので、シーケンス長をそろえるための関数を定義します。このあたりは生成AIに相談しながら実装したので、もっと良い解法があるのかもしれません…。

# 可変シーケンス対応

# パディングを適用してすべてのシーケンスを同じ長さにする関数

def pad_collate_fn(batch):

max_length = max([x[0].shape[1] for x in batch])

#print(f"max_length: {max_length}")

padded_data = []

labels = []

for data, label in batch:

# シーケンスの最後に0を追加してパディング

#print(data.shape)

#print(data[0])

padded_seq = nn.functional.pad(data, (0, max_length - data.shape[1], 0, 0)) # (channels, padding_length)

padded_data.append(padded_seq)

labels.append(label)

return torch.stack(padded_data), torch.tensor(labels)

# 訓練用と検証用に分割する

train_size = int(len(dataset) * 0.8)

val_size = len(dataset) - train_size

train_dataset, val_dataset = random_split(dataset, [train_size, val_size])

# データローダーを作成

train_loader = DataLoader(train_dataset, batch_size=batch_size, shuffle=True, collate_fn=pad_collate_fn)

val_loader = DataLoader(val_dataset, batch_size=batch_size, shuffle=False, collate_fn=pad_collate_fn)

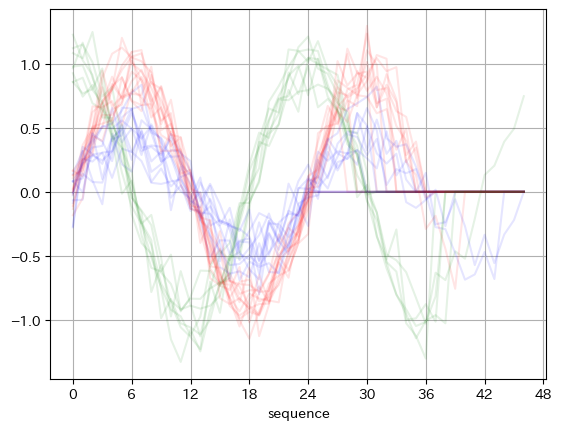

データローダーから最初の1バッチを取り出し、グラフ化します。

# 最初の1セットを取り出し、可視化

for X_train, y_train in train_loader:

break

plt.figure()

for i, label in enumerate(y_train):

if label==0: plt.plot(X_train[i][0], alpha=0.1, color='red')

elif label==1: plt.plot(X_train[i][0], alpha=0.1, color='blue')

elif label==2: plt.plot(X_train[i][0], alpha=0.1, color='green')

plt.xticks(np.linspace(0, max_seq_len, 9))

plt.xlabel('sequence')

plt.grid()

plt.show()

シーケンス方向のパディングは出来てそうですし、大丈夫な気がします。

関数を定義

訓練に入る前に、必要な処理を関数化しておきます。

def eval_loss(loader, device, net, criterion):

"""

損失関数を計算するための関数

Parameters

----------

loader: torch.utils.data.dataloader.DataLoader

データローダー

device: torch.device

テンソルをどのデバイスに割り当てるか(cuda:0, cpu)

net:

学習ネットワーク

criterion:

損失関数(交差エントロピー誤差など)

Return

---------

loss:

損失値

"""

# データローダーから最初の1セットを取得する

for images, labels in loader:

break

# デバイスの割り当て

inputs = images.to(device)

labels = labels.to(device)

# 予測計算

outputs = net(inputs)

# 損失計算

loss = criterion(outputs, labels)

return loss

def fit(net, optimizer, criterion, num_epochs, train_loader, val_loader, device, history):

"""

分類問題に対する訓練用の関数。base_epochsを設定することで、追加訓練ができるようになっている。

Parameters

-------------

net:

訓練ネットワーク

optimizer:

最適化手法(SGD, Adamなど)

criterion:

損失関数(交差エントロピー誤差など)

num_epochs: int

エポック数

train_loader: torch.utils.data.dataloader.DataLoader

訓練用のデータローダー

val_loader: torch.utils.data.dataloader.DataLoader

検証用のデータローダー

device:

テンソルを割り当てるデバイス(cpu, cuda:0)

history:

訓練&検証結果が格納された配列。最初の訓練の場合は空の配列。例: (エポック数, 訓練損失, 訓練精度, 検証損失, 検証精度)

Returns

--------------

history:

今回の訓練&検証結果を追加した配列

"""

# 既に訓練済みのエポック数

base_epochs = len(history)

# 訓練

for epoch in range(base_epochs, num_epochs+base_epochs):

n_train_acc, n_val_acc = 0, 0 # 1エポックあたりの正解数(精度計算用)

train_loss, val_loss = 0, 0 # 1エポックあたりの累積損失(平均化前)

n_train, n_val = 0, 0 # 1エポックあたりのデータ累積件数

#訓練フェーズ

net.train()

for inputs, labels in tqdm(train_loader):

# データ件数

train_batch_size = len(labels) # 1バッチあたりのデータ件数

n_train += train_batch_size # データ累積件数

# デバイス(cpu, gpu)に割り当てる

inputs = inputs.to(device)

labels = labels.to(device)

# 勾配の初期化

optimizer.zero_grad()

# 予測計算

#print(inputs.shape, labels.shape)

outputs = net(inputs)

# 損失計算

loss = criterion(outputs, labels)

# 勾配計算

loss.backward()

# パラメータ修正

optimizer.step()

# 予測ラベル導出

predicted = torch.max(outputs, 1)[1]

# 平均前の損失と正解数の計算

# lossは平均計算が行われているので平均前の損失に戻して加算

train_loss += loss.item() * train_batch_size

n_train_acc += (predicted == labels).sum().item()

#予測フェーズ

net.eval()

for inputs_val, labels_val in val_loader:

# データ件数

val_batch_size = len(labels_val) # 1バッチあたりのデータ件数

n_val += val_batch_size # データ累積件数

# GPUヘ転送

inputs_val = inputs_val.to(device)

labels_val = labels_val.to(device)

# 予測計算

outputs_val = net(inputs_val)

# 損失計算

loss_val = criterion(outputs_val, labels_val)

# 予測ラベル導出

predict_val = torch.max(outputs_val, 1)[1]

# 平均前の損失と正解数の計算

# lossは平均計算が行われているので平均前の損失に戻して加算

val_loss += loss_val.item() * val_batch_size

n_val_acc += (predict_val == labels_val).sum().item()

# 精度計算

train_acc = n_train_acc / n_train

val_acc = n_val_acc / n_val

# 損失計算

avg_train_loss = train_loss / n_train

avg_val_loss = val_loss / n_val

# 結果表示

print (f'Epoch [{(epoch+1)}/{num_epochs+base_epochs}], tr_loss: {avg_train_loss:.5f} tr_acc: {train_acc:.5f} val_loss: {avg_val_loss:.5f}, val_acc: {val_acc:.5f}')

# 記録

item = np.array([epoch+1, avg_train_loss, train_acc, avg_val_loss, val_acc])

history = np.vstack((history, item))

return history

def check_history(history):

"""

historyを確認するための関数

Parameters

------------------

history: np.array: (繰り返し数, 訓練損失, 訓練精度, 検証損失, 検証精度)

訓練結果が格納されたnumpy配列

Return

------------------

None

Display

------------------

訓練開始時の損失&精度と、訓練終了時の損失&精度

損失に関する学習曲線

精度に関する学習曲線

"""

#損失と精度の確認

print(f'初期状態: 損失: {history[0,3]:.5f} 精度: {history[0,4]:.5f}')

print(f'最終状態: 損失: {history[-1,3]:.5f} 精度: {history[-1,4]:.5f}' )

num_epochs = len(history)

ticks_interval = 5 #num_epochs // 10

# 学習曲線の表示 (損失)

plt.figure(figsize=(8,8))

plt.plot(history[:,0], history[:,1], 'b', label='訓練')

plt.plot(history[:,0], history[:,3], 'k', label='検証')

plt.xticks(np.arange(0, num_epochs+1, ticks_interval))

plt.xlabel('繰り返し回数')

plt.ylabel('損失')

plt.title('学習曲線(損失)')

plt.legend()

plt.grid()

plt.show()

# 学習曲線の表示 (精度)

plt.figure(figsize=(8,8))

plt.plot(history[:,0], history[:,2], 'b', label='訓練')

plt.plot(history[:,0], history[:,4], 'k', label='検証')

plt.xticks(np.arange(0, num_epochs+1, ticks_interval))

plt.xlabel('繰り返し回数')

plt.ylabel('精度')

plt.title('学習曲線(精度)')

plt.legend()

plt.grid()

plt.show()

問題特有のパラメータ

in_channel = num_channel

sequence_length = max_seq_len-1

n_output = num_class

# 表示

print(f'in_channel: {in_channel}, sequence_length: {sequence_length}, n_output: {n_output}')

in_channel: 1, sequence_length: 47, n_output: 3

モデル作成

モデルを定義します。畳み込み層が2つ、活性化関数はReLU、プーリング層にはAdaptive Max Poolingを使います。最初は全結合層を2層にしていたのですが、学習が早く終わりすぎてしまったので、1層に減らしました。

class CNN(nn.Module):

def __init__(self, in_channel, sequence_length, n_hidden, n_output):

super().__init__()

self.conv1 = nn.Conv1d(in_channel, 16, kernel_size=3, stride=1, padding=1)

self.conv2 = nn.Conv1d(16, 32, kernel_size=3, stride=1, padding=1)

self.relu = nn.ReLU(inplace=True)

#self.maxpool = nn.MaxPool1d(kernel_size=2, stride=2)

self.adpool = nn.AdaptiveMaxPool1d(1) # 最後のプーリング層

self.flatten = nn.Flatten()

#self.l1 = nn.Linear(64*(sequence_length//2), n_hidden)

self.l1 = nn.Linear(64, n_hidden)

self.l2 = nn.Linear(n_hidden, n_output)

self.l3 = nn.Linear(32, n_output)

self.features = nn.Sequential(

self.conv1,

self.relu,

self.conv2,

self.relu,

self.adpool

)

self.classifier = nn.Sequential(

# case 1

# self.l1,

# self.relu,

# self.l2

# case 2

self.l3

)

def forward(self, x):

x1 = self.features(x)

x2 = self.flatten(x1)

x3 = self.classifier(x2)

return x3

損失関数は交差エントロピー誤差、最適化手法はAdamです。

# インスタンス作成

net = CNN(in_channel, sequence_length, n_hidden, n_output).to(device)

# 損失関数

criterion = nn.CrossEntropyLoss() # 交差エントロピー誤差

# 最適化関数と学習率

optimizer = optim.Adam(net.parameters(), lr=lr)

訓練

訓練と検証を行います。

# 訓練&検証結果記録用の配列

history = np.zeros((0, 5)) # (繰り返し数, 訓練損失, 訓練精度, 検証損失, 検証精度)

history = fit(

net=net,

optimizer=optimizer,

criterion=criterion,

num_epochs=num_epochs,

train_loader=train_loader,

val_loader=val_loader,

device=device,

history=history

)

学習曲線

学習曲線を表示させます。

check_history(history)

初期状態: 損失: 1.06633 精度: 0.72667

最終状態: 損失: 0.04075 精度: 0.99667

初期段階の学習がうまく進んでおらず、損失の減少ペースが緩やかなのが気になりますが、とりあえずコードは実行できました。今回、検証データと訓練データの分割はちゃんとできていない(そもそもデータ自体が適当に自作したもの…)ので、過学習についてはわかりませんでした。

予測結果

予測結果を見てみます。検証データを使って、波形と正解ラベルと予測ラベルを表示します。

# 可視化

for inputs_val, labels_val in val_loader:

# GPUヘ転送

inputs_val = inputs_val.to(device)

labels_val = labels_val.to(device)

# 予測計算

outputs_val = net(inputs_val)

predicts_val = torch.max(outputs_val, 1)[1]

plt.figure(figsize=(16, 8))

for i in range(batch_size):

y_pred = predicts_val[i]

y_true = labels_val[i]

ax = plt.subplot(4, 8, i+1)

ax.tick_params(labelbottom=False, labelleft=False, labelright=False, labeltop=False)

plt.plot(inputs_val[i][0].cpu())

plt.ylim(-1.5, 1.5)

if y_pred == y_true:

c = 'k'

else:

c = 'b'

plt.title(f"{y_true}:{y_pred}", color=c)

plt.show()

タイトル欄にある左側の数字が正解ラベルで、右側の数字が予測ラベルです。4行4列目のデータは予測が外れています。が、これは人の目で見ても間違えそうな気がします。理由は冒頭に書いたので、割愛。

おわりに

可変シーケンスのデータをCNNで分類する問題に取り組みました。いい感じのデータが見つからず、データを自作するところから始めたため、精度に関してはわかりませんが、とりあえず実装は出来たような気がしています。