学習率最適化手法

学習率とは、勾配降下法において、「勾配に沿って一度にどれだけ降りていくか」を決めるもの。

学習率の値が大きい場合

→最適値にいつまでもたどり着かず発散してしまう

学習率の値が小さい場合

→発散することはないが、小さすぎると収束するまでに時間がかかってしまう

大域局所最適値に収束しづらくなる

その解決のために考えだされたのが学習率最適化手法である。

代表的なもの4つ

・モーメンタム

・AdaGrad

・RMSProp

・Adam

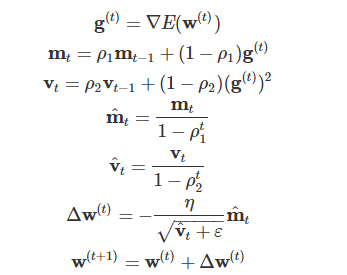

Adam ※現在最も使われている!!

モメンタム×RMSprop両方を使っている

・モメンタムの、過去の勾配の指数関数的減衰平均

・RMSpropの、過去の勾配の2乗の指数関数的減衰平均

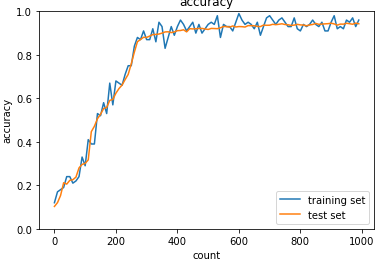

【実装例】Adam

# データの読み込み

(x_train, d_train), (x_test, d_test) = load_mnist(normalize=True, one_hot_label=True)

print("データ読み込み完了")

# batch_normalizationの設定 ================================

# use_batchnorm = True

use_batchnorm = False

# ====================================================

network = MultiLayerNet(input_size=784, hidden_size_list=[40, 20], output_size=10, activation='sigmoid', weight_init_std=0.01,

use_batchnorm=use_batchnorm)

iters_num = 1000

train_size = x_train.shape[0]

batch_size = 100

learning_rate = 0.01

beta1 = 0.9

beta2 = 0.999

train_loss_list = []

accuracies_train = []

accuracies_test = []

plot_interval=10

for i in range(iters_num):

batch_mask = np.random.choice(train_size, batch_size)

x_batch = x_train[batch_mask]

d_batch = d_train[batch_mask]

# 勾配

grad = network.gradient(x_batch, d_batch)

if i == 0:

m = {}

v = {}

learning_rate_t = learning_rate * np.sqrt(1.0 - beta2 ** (i + 1)) / (1.0 - beta1 ** (i + 1))

for key in ('W1', 'W2', 'W3', 'b1', 'b2', 'b3'):

if i == 0:

m[key] = np.zeros_like(network.params[key])

v[key] = np.zeros_like(network.params[key])

m[key] += (1 - beta1) * (grad[key] - m[key])

v[key] += (1 - beta2) * (grad[key] ** 2 - v[key])

network.params[key] -= learning_rate_t * m[key] / (np.sqrt(v[key]) + 1e-7)

if (i + 1) % plot_interval == 0:

accr_test = network.accuracy(x_test, d_test)

accuracies_test.append(accr_test)

accr_train = network.accuracy(x_batch, d_batch)

accuracies_train.append(accr_train)

loss = network.loss(x_batch, d_batch)

train_loss_list.append(loss)

print('Generation: ' + str(i+1) + '. 正答率(トレーニング) = ' + str(accr_train))

print(' : ' + str(i+1) + '. 正答率(テスト) = ' + str(accr_test))

lists = range(0, iters_num, plot_interval)

plt.plot(lists, accuracies_train, label="training set")

plt.plot(lists, accuracies_test, label="test set")

plt.legend(loc="lower right")

plt.title("accuracy")

plt.xlabel("count")

plt.ylabel("accuracy")

plt.ylim(0, 1.0)

# グラフの表示

plt.show()

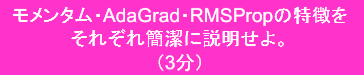

【確認テスト】

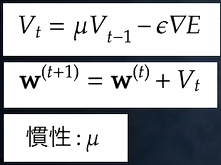

①モメンタム (前回の重みを利用!!)

Vt=「前回の重みと慣性の積」-「誤差をパラメーターで微分したものと学習率の積」

《メリット》

・局所最適解にはならず、大域的最適解となる

・谷間についてから最も低い位置(最適地値)にいくまでの時間が早い

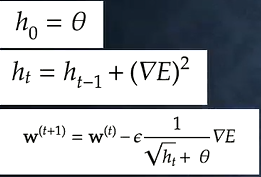

②AdaGrad (

誤差をパラメーターで微分したものと再定義した学習率の積を減算する

《メリット》(これまでの学習率を活用)

・勾配の緩やかな斜面に対して、最適値に近づける

⇒課題:学習率が徐々に小さくなるので、鞍点問題を引き起こすことが多い

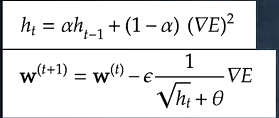

③RMSprop

Adagradの進化形。誤差をパラメーターで微分したものと再定義した学習率の積を減算する

前回の学習率をどれだけ利用するかをパラメーターαで調整できる

《メリット》

・局所的最適解にはならず、大域的最適解となる。

・ハイパーパラメーターの調整が必要な場合が少ない