簡単なユーザーデータを保存したりするにはUserDefaultsを使う方法もありますが、保存する項目が増えたときには扱いが面倒になることがあります。

Core Dataで保存しておけば、強力な機能が使えるのでよさげ。

おおもとのドキュメントはこちら(日本語)ですが、若干古い感があるのとSwift 4対応じゃなかったので、メモることにしました。あと、日本語ドキュメント内のリンクがぶっ壊れまくってるので、クラス定義とかは英語版からたどるといいです。つか、Apple日本もうちょっとがんがれ。

ネットでググるとiOS 10以前の情報とごっちゃになってて混乱したので、iOS 9以下は無視っていう人にはよいかも。

ざっくりすぎる登場人物紹介

- NSPersistentContainer - Core Data stackと呼ばれるCore Dataを扱うための機能が全部入ったおトクなクラス。

- NSManagedObjectContext - データを生成、保存、取得するスペース。このオブジェクトから操作を行う。 NSPersisitentContainer内にviewContextというプロパティがあるので、自分で作る必要なし。

- NSFetchRequest - データを取得する際に作る必要なるオブジェクト。

- NSEntityDescription - Entityの詳細を表すクラス。Entityは、*.xcdatamodeldファイルにあるEntityのこと。

- DataController - 上記をまとめて扱うためのカスタムクラス。以下で解説します。

(参考までに)iOS 10以前に触る必要のあったクラスたち

- NSPersistentStoreCoordinator - データを保存するストレージ (Persistent storeと呼ぶ) と上記のManaged Object Context(たち)を取り持つ人。

- NSManagedObjectModel - Entityの集合を管理するクラス。

方針

DataControllerというクラスを作って、その中ですべて完結するようにすると、扱いやすいと思います。

プロジェクトを新しく作成する時に"Use Core Data"にチェックを入れるとAppDelegate.swift内にCore Data関連のコードが追加されますが、それだといちいちAppDelegateにアクセスしなければならないしAppDelegateの本来のコードと混ざって紛らわしいので、クラスにまとめたほうがよいとドキュメントにも書いてあります(こちら参照)

初期化

DataControllerクラスの初期化は以下のようになります。"DataModel"は各プロジェクトで異なるので、適宜変更します。具体的には、拡張子.xcdatamodeldのファイル名から拡張子を取ったものです。

import UIKit

import CoreData

class DataController: NSObject {

var persistentContainer: NSPersistentContainer!

init(completionClosure: @escaping () -> ()) {

persistentContainer = NSPersistentContainer(name: "DataModel")

persistentContainer.loadPersistentStores() { (description, error) in

if let error = error {

fatalError("Failed to load Core Data stack: \(error)")

}

completionClosure()

}

}

// 以下もっと追加していくよー

}

DataControllerを生成するタイミングですが、とりあえずAppDelegateの先頭でやってみます。

func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {

dataController = DataController() {

// なんかしたいことあれば

}

//...

return true

}

Managed objectの生成と保存

Managed objectの生成

func createEmployee() -> EmployeeMO {

let context = persistentContainer.viewContext

let employee = NSEntityDescription.insertNewObject(forEntityName: "Employee", into: context) as! EmployeeMO

return employee

}

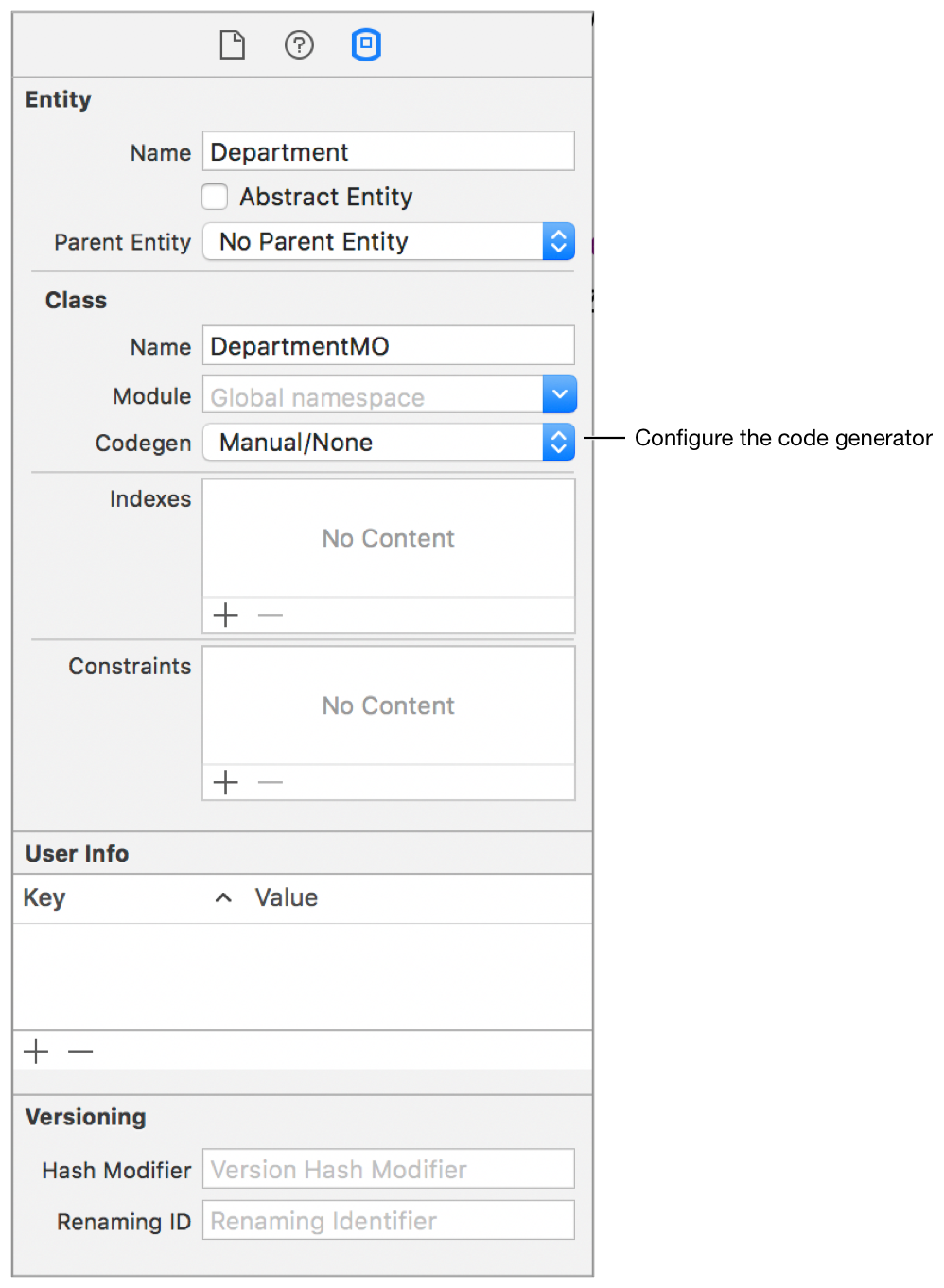

NSManagedObjectのサブクラス化

サブクラスにアクセスすることでプロパティ(属性)に直接アクセスできるようになる。

Xcode 9だとEntityを追加した時点で自動的に作られるので、特別な処理をしない限り自分で書く必要はないかも。

class EmployeeMO: NSManagedObject {

@NSManaged var name: String?

}

NSManagedObjectインスタンスの保存

func saveContext() {

let context = persistentContainer.viewContext

if context.hasChanges {

do {

try context.save()

} catch {

// Replace this implementation with code to handle the error appropriately.

// fatalError() causes the application to generate a crash log and terminate. You should not use this function in a shipping application, although it may be useful during development.

let nserror = error as NSError

fatalError("Unresolved error \(nserror), \(nserror.userInfo)")

}

}

}

オブジェクトの読み込み

NSManagedObjectインスタンスの読み込み

NSFetchRequestオブジェクトを作ってcontext.fetch()を呼ぶだけ。

func fetchEmployees() -> [EmployeeMO] {

let context = persistentContainer.viewContext

let employeesFetch = NSFetchRequest<NSFetchRequestResult>(entityName: "Employee")

do {

let fetchedEmployees = try context.fetch(employeesFetch) as! [EmployeeMO]

return fetchedEmployees

} catch {

fatalError("Failed to fetch employees: \(error)")

}

return []

}

結果のフィルタリング

let employeesFetch = ... の後にこれを追加すればフィルタをかけた結果が得られる。

let firstName = "Trevor"

employeesFetch.predicate = NSPredicate(format: "firstName == %@", firstName)

結果の絞込みだけでなく、NSManagedObjectの替わりにDictionaryを返すよう指定もできる。DictionaryにEntityの特定のプロパティだけを含むよう指定することもできる。

カスタムManaged objectの生成と変更

Xcode 8, iOS 10以降はXcodeでCore Data Modelを作ると自動的にNSManagedObjectのサブクラスまたはExtensionが生成される。それらのファイルはプロジェクトに含まれず、Build時に作られる(こちら参照)。

とりあえずここまで!