はじめに

centos9 streamにpostgresqlのver11をインストールしたので、手順と初期設定を備忘として残す。

手順

インストール

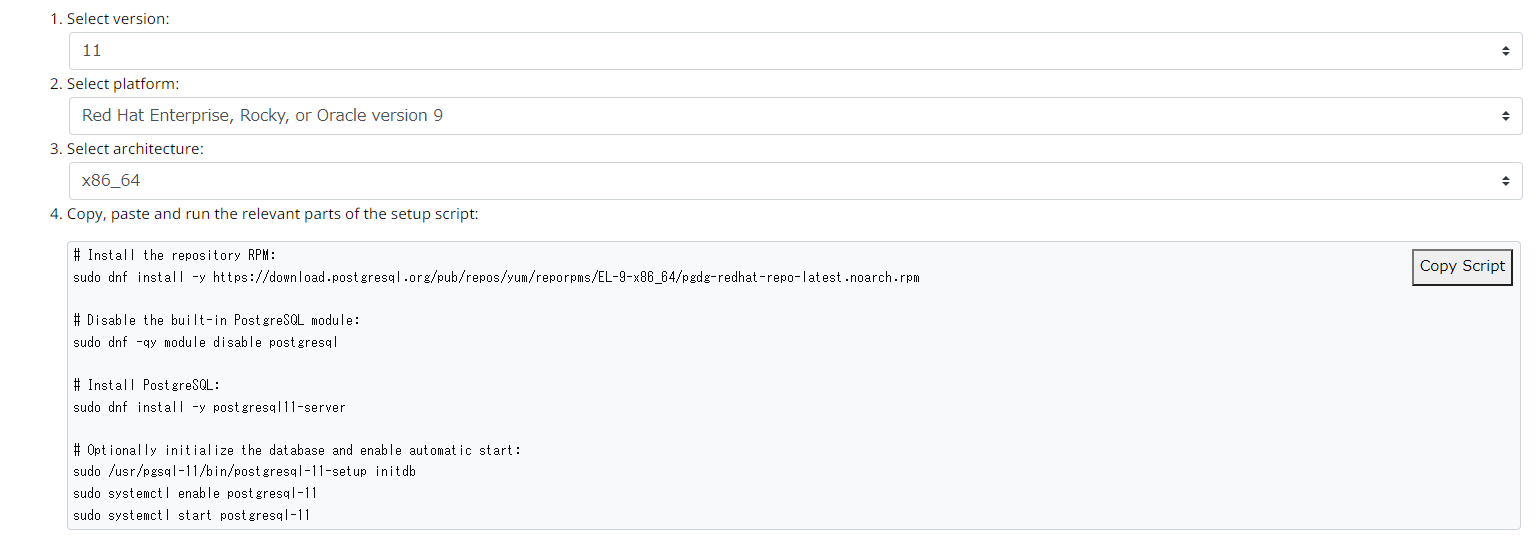

下記サイトにて自分の環境や要求するpostgresqlのバージョンを入力する。

今回はcentos9 streamにpostgresql11をインストールする。

https://www.postgresql.org/download/linux/redhat/

画像の項番4に沿って作業することでほぼほぼインストールは完了する。

まずは端末を立ち上げ、リポジトリの設定を行う。

dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-9-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm

インストール済み:

pgdg-redhat-repo-42.0-24.noarch

完了しました!

一応/etc/yum.repos.dを確認してみる

ll /etc/yum.repos.d/

[root@localhost ~]# ll /etc/yum.repos.d/

合計 24

-rw-r--r--. 1 root root 4229 3月 3 03:30 centos-addons.repo

-rw-r--r--. 1 root root 2588 3月 3 03:30 centos.repo

-rw-r--r--. 1 root root 10268 3月 16 18:33 pgdg-redhat-all.repo

pgdg-redhat-all.repoがあればok

続いてdnf updateをしておく

dnf update -y

するとパッケージのアップデートと一緒にGPG鍵のインポートも始まる。

続いてmoduleを無効化する。。。前に、現在利用可能なmoduleを確認しておく。

dnf module list

[root@localhost ~]# dnf module list

メタデータの期限切れの最終確認: 0:28:09 時間前の 2022年04月12日 22時38分53秒 に 実施しました。

[root@localhost ~]#

すると特に何も表示されない。(2022/4/12現在)

下記サイトによるとcentos9 streamのモジュールはこれから追加されるらしい。

https://centosfaq.org/centos/centos-9-stream-modules/

なので、moduleの無効化は飛ばして、いよいよpostgresql11をインストールする

dnf install -y postgresql11-server

インストール済み:

postgresql11-11.15-1PGDG.rhel9.x86_64

postgresql11-libs-11.15-1PGDG.rhel9.x86_64

postgresql11-server-11.15-1PGDG.rhel9.x86_64

完了しました!

これでpostgresql11のインストール自体は完了。

一応バージョンの確認をしておく。

psql --version

[root@localhost ~]# psql --version

psql (PostgreSQL) 11.15

ちゃんと11がインストールされている。

初期設定

続いて初期設定を行う。

postgresqlをインストールしたとこでpostgresユーザが作成されたことを確認する。

id postgres

[root@localhost ~]# id postgres

uid=26(postgres) gid=26(postgres) groups=26(postgres)

ちゃんとpostgresユーザが作成されていたので、パスワードを設定しておく。

passwd postgres

passwd: すべての認証トークンが正しく更新できました。

こんなのが出てきたらok

つづいてデータベースクラスタを作成する。

/usr/pgsql-11/bin/postgresql-11-setup initdb

[root@localhost ~]# /usr/pgsql-11/bin/postgresql-11-setup initdb

Initializing database ... OK

これでpostgresql-11.serviceが起動できるようになる。

自動起動の設定をして、サービスをスタートしてみる。

systemctl enable postgresql-11.service

systemctl is-enabled postgresql-11.service

systemctl start postgresql-11.service

systemctl is-active postgresql-11.service

[root@localhost ~]# systemctl enable postgresql-11.service

[root@localhost ~]# systemctl is-enabled postgresql-11.service

enabled

[root@localhost ~]# systemctl start postgresql-11.service

[root@localhost ~]# systemctl is-active postgresql-11.service

active

続いてFWの設定も行っておく。

postgresqlはデフォルトで5432/tcpを使用するためポートを開放しておく。

firewall-cmd --permanent --add-port=5432/tcp

firewall-cmd --reload

firewall-cmd --list-ports

[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=5432/tcp

success

[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload

success

[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-ports

5432/tcp

これにて初期設定も終了である。

少し触る

せっかくなのでpsqlでちょこっとpostgresqlを触ってみる。

下記マニュアルに従いテーブルを作ってデータを挿入してみる。

https://www.postgresql.jp/document/11/html/dml-insert.html

postgres=# CREATE TABLE products (

product_no integer,

name text,

price numeric

);

CREATE TABLE

postgres=#

postgres=# \dt

リレーション一覧

スキーマ | 名前 | 型 | 所有者

----------+----------+----------+----------

public | products | テーブル | postgres

(1 行)

postgres=#

postgres=# INSERT INTO products VALUES (1, 'Cheese', 9.99);

INSERT 0 1

postgres=#

postgres=# SELECT * from products;

product_no | name | price

------------+--------+-------

1 | Cheese | 9.99

(1 行)

問題なく実行できた。