ひょんなことから、#よう先生の呼吸・循環生理学Qiitaなるものを始めることになりました。しかしながら、成書と同じことをしても仕方がないので、ある程度のベースの知識があることを前提とした記載になりますことをご了承ください。では、始めていきます。

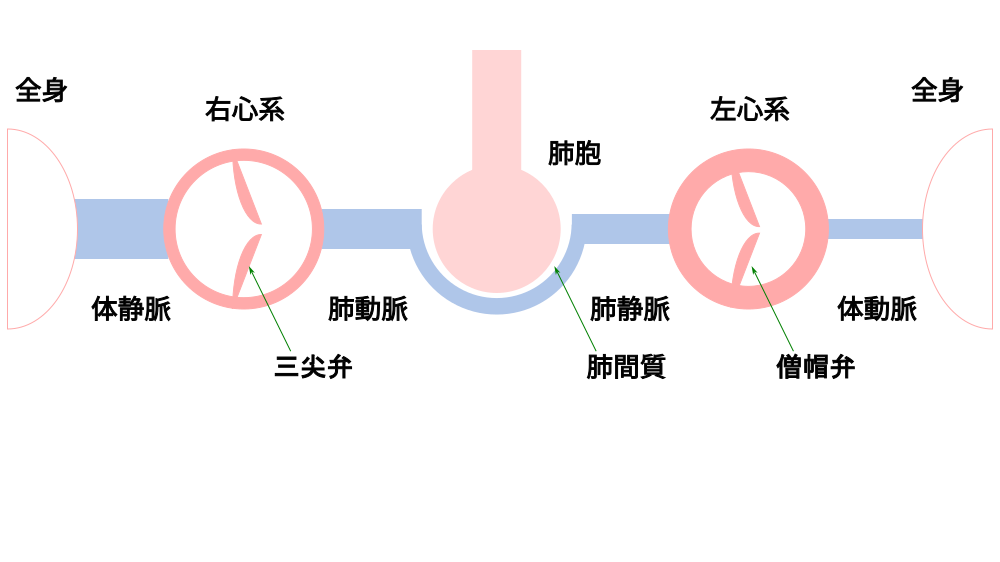

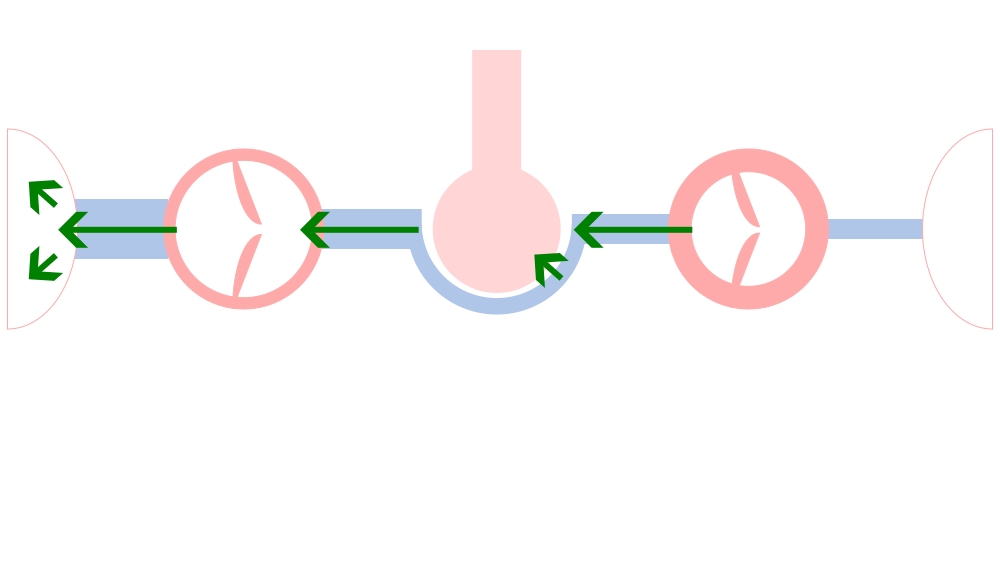

その前に、全体を通して使うシェーマを提示します。ごく簡略化したものです。

右心不全と左心不全の違い

そもそも心不全とは、

心不全heart failureは、 身体が代謝に必要なだけの十分な血液を駆出できない状態、あるいは駆出はできるがそれを行うのに異常に高い充満圧を要する状態、あるいはその両者と定義される。

とハーバード大学テキスト書かれています。めちゃくちゃわかりやすい説明ですね。

まず、右と左を区別することが大事です。

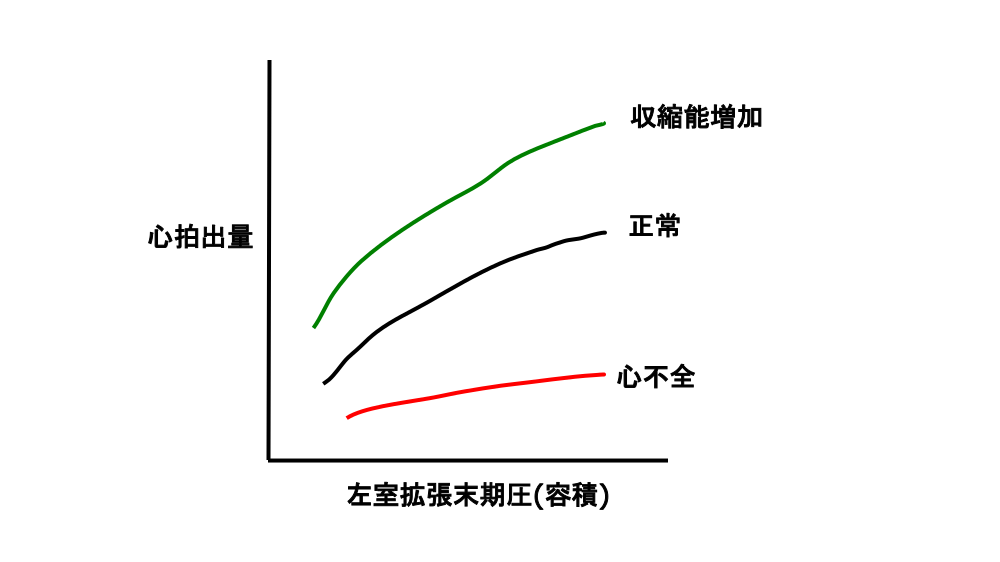

なにより、フランク・スターリングの法則の理解が必須です。つまり、「心筋は弛緩期に伸展していればいるほど強い収縮力を発生するということです。病的な状態になると、この収縮力が相対的にせよ絶対的にせよ低下します。

左心不全

収縮不全systolic dysfunctionは解りやすいんですが拡張不全diastolic dysfunctionってわかりにくいですよね。最近は、EFの低下している心不全とEFの保たれている心不全という分類もありますね。下記に分類を示します。

- EFの低下している心不全

- 収縮能の低下

- 後負荷増大

- EFの保たれている心不全

- 拡張期充満の障害

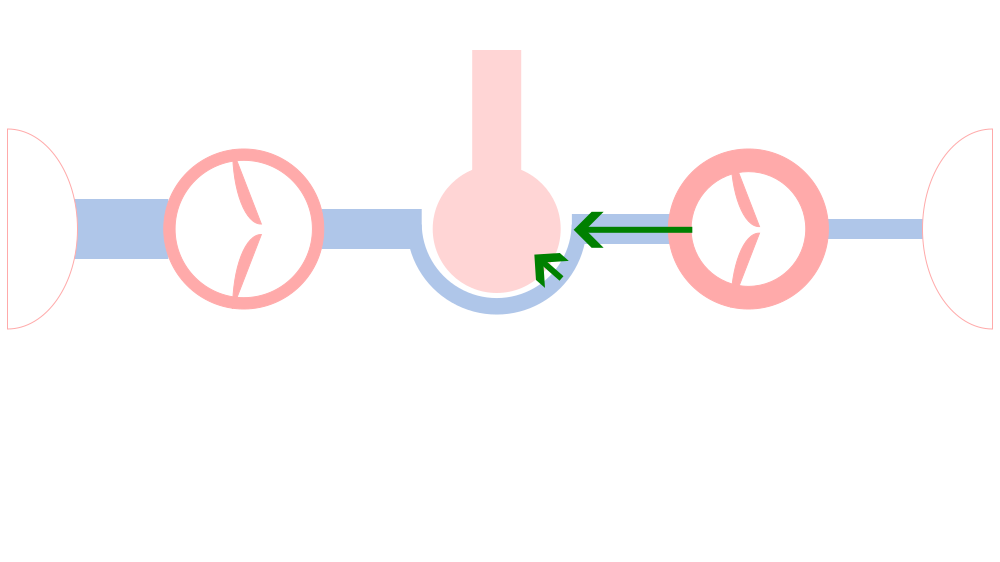

左室拡張末期圧LVEDPが上昇し、これが僧帽弁を介して左房圧を上昇させ、肺静脈圧、肺毛細血管静水圧を上昇させ、肺うっ血を呈します。圧の伝搬を矢印で示しています。

右心不全

右心不全を来たす疾患はぶっちゃけて言うと(強度の三尖弁逆流と先天性心疾患とかは除いて)、特に現場では肺(あるいは肺動脈)が悪い状態がほとんどです。原因となる病態を提示します。ここで着目してほしいのは、左心不全から波及して右心不全になるのだということです(後述します)。

- 右心不全

- 心原性

- 左心不全

- 肺動脈弁狭窄症

- 右室梗塞

- 肺実質疾患

- 肺血管疾患

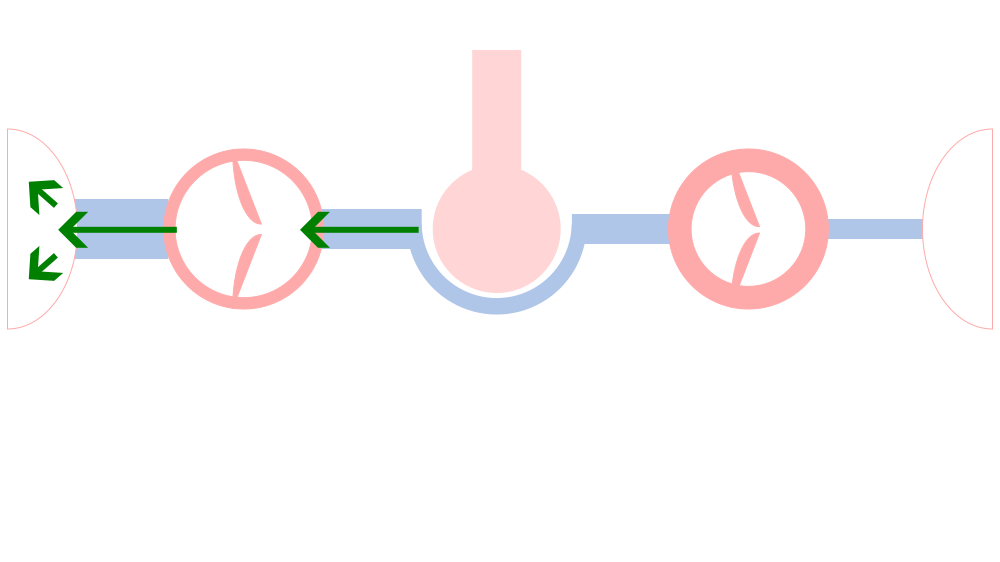

- 心原性

右室拡張末期圧RVEDPの上昇が、三尖弁を介して右房圧を上昇させ体静脈に伝わって右心不全となります。また、右室からの心拍出量が低下することにより前負荷が低下し、左室からの一回拍出量が低下する病態もあります。

左心不全から右心不全に至る場合

実地では左心不全と右心不全の病態の鑑別は困難なケースが多いです。しかし、区別しようとする目を持たないといけないと思います。

このイラストを見ると、右心系だけを見ていたら、つまり下大静脈径(あるいは中心静脈圧CVP)だけをチェックしていたら、右心不全 OR 左心不全の病態の鑑別がつかないことがわかりますね。また、後日とりあげますがPEEPや1陽圧換気の影響だけでも下大静脈やCVPは上昇します(三尖弁逆流波形も増えます)。従って下大静脈系だけで循環動態を把握することは出来ないしむしろ病態を見誤る危険があるということです。

どこで鑑別するか?

当然ですが、駆出率EFで区別することはできますし、ここでは詳述しませんがE/Aなど僧帽弁血流波形による拡張能の評価の方法もあります。

ただし大事なのは、肺動脈楔入圧PAWPの上昇の有無にあります。

ただし、

正常な楔入圧であっても、静水圧性肺水腫を除外診断することはできない。

とICUブックに書かれていますので、ごく割り切った議論であることをここでは覚えておいてください。

まとめ

ごく簡単に右心不全と左心不全の血行動態を可視化し、まとめてみました。肺水腫とARDSの鑑別、人工呼吸管理、AaDO2などについて議論を進めていく予定です。

なお、前回記事のよう先生の呼吸・循環生理学Qiitaの目次通りに行かない可能性が濃厚ですが、コンテンツとしては提供するつもりです。

参考文献

ビジュアル基本手技 7―カラー写真とシェーマでみえる走査・描出・評価のポイ 必ず撮れる!心エコー

,etc.