あいさつ

みなさんよくぞオンラインの会場にわざわざお越しくださいました!

いや〜すっごく嬉しいです

頑張ってお話しするので楽しんでいってください

というよりもまずはこの記事を読んでくださってありがとうございます

ちょっとでもお役に立てれば光栄です

自己紹介

ハンネはSoluna_Eureka(実名は伏せる),男(暫定)

1年くらい班長として色々とやってきました

一応トラック作りはちゃんとしているつもりです実はテクネにもいるしたまに絵も描くらしい

SoundCloud・YouTube・NicoVideo・Pixiv・Qiita・はてブロに生息しています

自己紹介

- 平凡な幼稚園・小学・中学で普通に育ってきた

- 高校は筑附でのんびり生きていたが色々あって心体を共にブチ壊しガチな鬱に陥り人格が歪む

- そのせいで卒業すら危うかったですね

- 卒業後に1年間のんびり自分で学び直しをしていたらなぜか東工大に来てしまった

- その時traP(とテクネ)に転がり込んで今に至る

環境

ハードウェア

- MBP2016 15インチ(あまり強くない)

- CPU4コアRAM16GBです

- DTM向けPCはコレくらいないとキツいと思うのでつよつよPCを用意しましょう

- 正直に言ってRAMパワーとCPUパワーは全てを解決すると思います(断言)

- 買わない後悔よりも買う後悔

- 買ったなら使いこなせば良い

- 買ったのは2018年5月あたり

- 有楽町のビックカメラのAppleブースでなぜか現物を11万円ほど安く買えた

- 今度iMac(2020年モデル)(強め)を買いたい

- ついでにオーディオ周りもしっかりしたい

- サブモニターとミニペンタブも使用

- CPU4コアRAM16GBです

環境

ソフトウェア

- Logic Pro (X)

- GarageBandは使用開始後3ヶ月で辞めた

- さっさとLogicに乗り換えたほうがいい

- 作曲にしろトラックメイクにしろ何にしろGarageBandは力不足です

- 乗り換え先は他のDAWでも全く構わないんですけどGarageBandを使い続けることだけは本当にダメです

- でもLogicだと私がヘルプ出来るかもしれないのでご検討を・・・

- そしてLogic買うくらいならついでにPro Appを全て揃え欲しいです

- Logic単体の正規価格よりも5種Pro Appバンドルの学生価格の方が安い

- 映像や音声のエンコード作業や簡単な動画編集も出来るような人が他にいてくれると非常に嬉しいです

- (ここ1年のサウンド班関係の動画は私が作っています,そろそろ他の人にバトンタッチしたいな〜)

- さっさとLogicに乗り換えたほうがいい

- Logicなら基礎中の基礎の使い方(と言うよりかはワークフロー)を紹介しているので,最初に詰んだ時にちょっと参考にして欲しい

- このシリーズの続きはいつか書きます

- GarageBandは使用開始後3ヶ月で辞めた

環境

デバイス

- Casioの電子ピアノキーボード(趣味や音取りや採譜で弾くだけ,トラックメイクには使わない)

- アコギやハーモニカを演奏する(下手)

- 歌う(下手)と言うよりも歌いたい(願望)

- 声は父側の遺伝で喉は母側の遺伝らしい

- 1人でカラオケ行くとストレス発散も兼ねて4時間ほど修羅のボイトレをしています

- コロナのせいでカラオケに行けない

- 発声が可能な音域ですか?Mid1A(A2)(110Hz)~hihiA(A5)(880Hz)くらいですかねぇ

- 楽というか推奨の音域はMid1B~hiCです

- 上の方のキーだと当然歌声がシャウトとかになってきます,発声可能音域をそのまんまボーカロイドの音域みたいに捉えるのはおやめ下さいませ・・・

- 滑舌は良くないので頑張って鍛えています

- リアルにドラムを叩いたことがある(下手)

- なお現物は所有していない

- リアルにエレキを弾いたことがある(下手)

- なお現物は(ry

履歴(読み飛ばして良いよ)

- 幼稚園

- クソヘタクソな鼻歌を繰り返していた

- 先生が弾くピアノをなぜか先生にだけ懐いている変な生き物だと思っていた

- おゆうぎ会で扱った曲を今でも覚えている

- ガンダムSeed

- ガンダムSeedDestiny

- 猫の恩返し

- ジブリ系で1番好きな主題

- おジャ魔女ナイショ

- 全5シリーズに加え小説版も読もう

- 今度また映画やるみたいで楽しみ

- ふたりはプリキュア

- プリキュアは最近また見始めました

- 既にオタクの才覚を見せていた・・・?

履歴(読み飛ばして良いよ)

- 小学生

- 鍵盤ハーモニカでよく暇を潰していた

- リコーダーは苦手ではないが嫌いだった

- 楽譜を買うことはないが授業で配布された市販曲の楽譜を貯めては弾いていた

- ピアノに超絶強い恐怖心を抱いていた

- 号泣しながらピアノを練習している知人を目撃してしまったため

- このせいで「嫌々に楽器を習うのはクソ」という思想を抱き続けている

- そして祖父母の家にあるエレクトーンにも恐怖心を抱いていた

- クソデカい(当時の体格比)電子楽器という概念が全く理解できなかった

- バスケ部

- 顧問と一悶着あって男子部員の全員がキレて男子バスケ部をその代で廃部させた

- 一時期は水泳を習っていたので水泳は好き

- 鍵盤ハーモニカでよく暇を潰していた

履歴(読み飛ばして良いよ)

- 中学生

- この時期は楽器には触らなくなった

- その当時に付き合っていた人に勧められボカロという概念を知る

- 残念ながらこの時点ではまだ作曲街道に入らなかった,入っておけばよかった

- その延長線上でアニソンを知る

- 合唱コンや応援団や学内選挙で口上を作ったりでむしろ文章を書いていた

- この頃が人生で最も語彙力が高かった

- 絵で入選することがあった

- ただし構図はまだ良かったものの当時から色塗りは雑魚,絵具が嫌いだった

- テニス部

- これでもレギュラーメンツだった

-

この一生を左右してくる友人と出逢う

- 彼には高校でもお世話になりました

- 今の生活の中身の9割以上がそいつの影響を受けているので完全に片方向の依存

履歴(読み飛ばして良いよ)

- 高校

- 独学でピアノを始め音楽室に入り浸る

- 例の友人が弾く姿を見てやろうと思った

- 音楽理論の教科書を借りて弾きまくった

- ついでに耳コピも始めてそれまでの思い出の曲を片っ端から採譜しては弾いた

- 正直に言うと完全に独学であるが故にクラシックピアノはマジで何もわからないしリアル演奏技術も譜面作成技術も完全に自分の感性に依存しているタイプ

- 独学でアコギも借りて弾いてみる

- 某東大王鈴○光がよくアコギを弾いてたので真似してやってみた

- アコギは色々あって親類から譲り受けた

- スマホでGarageBandにハマる

- iWriteMusicなるアプリにもハマる

- 作曲街道はここから始まった

- バンドを体験しその辛さを味わった

- この時点で一応は自作の曲が完成するようにはなり始めていた

- ボーカルとしてのあまりの雑魚さを痛感し自主トレを始めて今に至る

- ある時に急に音域が上に伸び始めた

- でも中々に体力がつかないんだよな

- エレキに初めて触れて弾いて感動した

- ベースという存在を初めて知った

- 軽音部の知人のツテで初めてドラムにも触れたり,曲を買い漁る行為を始めた

- バレー部

- 色々あって途中で心体を壊し隠居した

- 独学でピアノを始め音楽室に入り浸る

履歴(読み飛ばして良いよ)

- 大学

- 様々な媒体を見れば私が今まで何をしてきたかわかると思いますのでそこら辺は各自でよろしくお願いします(投げやり)

- 基本的に2018年は作曲にのみ注力した

- ひたすら作ってSoundCloudに上げた

- 音作りは2019年3月あたりから意識した

- ミックスは2019年8月あたりから意識した

- 2019秋M3にはtraPで2曲提供

2020春M3はテクネでジャケを担当- traPの2020新歓コンピで2曲提供

- 公募?やってみたいけど乗り気になれるかどうかあまりに気分次第すぎて・・・

バンドサウンド

バンドサウンド

トラックメイクを紹介をする分野として,わたくし今回はバンドサウンドを担当させて頂きます

でもお前さっき高校の時にバンドやって痛い目を見たとか言ってたよなバンドサウンド,好きです新歓コンピの1曲目はバリバリのシンセサウンドだったけどなバンドサウンド,絶対に楽しいですよ

なんだかんだ言ってバンドって楽しいはずですもん・・・そしてバン○リって偉大ですわ,バンドコンテンツという名前を提げて大ヒットですもん

ガルパの推しですか?公式設定がガチプロのトラックメイカー兼DJで財閥のお嬢様に惚れられている奥沢美咲プロとmskkとksarですが・・・

(実際のトラックだと私はポピパB面とロゼリアA面にハマる傾向があるらしいです)

定義

定義

- 演奏が比較的に少人数で行われる

- 1人や2人でもないし大集団でもないよ

- 4人〜8人がイメージ的には良いよね

-

ドラムもしくはそれに準ずる打楽器がある

- タンバリンとかカホンとかでも良いよね

- 何らかのギターとベースを用いている

- いずれもシンセとかで代用するとなるとバンドサウンドとは言い難くなるかも

- 現代的で一般的な音楽理論や音楽構成を用いる

- 音楽の発展と共に多彩化したため諸説あり

- なるべくボーカルやそれに準ずるリード楽器があり,更にそれを盛り立てるための脇役がいる

- サウンドトラックだとしてもそういう関係せ性はなるべくに欲しいところ

- やっぱり何を聴かせたいのかが分かりやすいと聴く方としても良いよね

- 途中で起きる役割の交代は全然アリ

- 他分野の楽曲をバンドサウンドとしてカバーして出来たようなトラックも含まれる

- カノンロックとか有名だしクラシック音楽でも著名なフレーズはよく採用され(パクられ)がち

だし現に何回かパクったことがある- 「カノン」はあくまで様式名であって特定の曲名ではないって知ってました?

- 私は2019秋M3の時の1曲目でG線上のアリアの旋律を引用させていただきました

- そもそも現代の音楽理論のルーツはほとんどが近代のクラシックに帰結しちゃうので,やっぱりどの分野であってもクラシックの考え方が使えないわけがないんだよな(それが喜ばれるかどうかは置いといて)

- カノンロックとか有名だしクラシック音楽でも著名なフレーズはよく採用され(パクられ)がち

定義(実際のところ)

- 演奏に限らずトラックメイクの方法によっても分類される時があるので何とも言えない

- そして純粋にバンドサウンドの中でも色々と分化し続けているので最早キリがないとも言える

- (ジャンル警察に怒られそうだけど色々と書き出してみます,意見は順次に受け付けております)

- ヘビーメタル

- ハードメタル

- スラッシュメタルやハードコアとも

- メロディックコア

- 最近の邦楽ロックはこれが流行りか

- ラウドロック

- 個人的には1番に聴いてて楽しい

- ベガスの当たりトラックは最強

- ハードロック

- プログレッシブロック

- 池袋で流行ってそう(偏見)

- 池袋は筑附生の溜まり場でしたね

- ゴシックメタル

- パンクロック

- 御茶ノ水で流行ってそう

- 御茶ノ水も筑附生の溜まり場でしたね

- ポップパンク

- アメリカンロック

- ロックンロール

ロキロキのロックンロール- コレ言うほどロックンロールなのか

- ラテンロック

- ブリティッシュロック

- クラシックロック

- ゴシックロック

- バラードロック

- 王道バラードもいいですよねコレ

- ジャズロック

- ラテンジャズ

- ジャズ全体にも言えるけどあまりに音楽的に複雑すぎて私はついていけなかった

- 聴いて楽しめる人は恐らくセンスでいけるタチなのでチャレンジしてみて下さい

- パンクジャズ

- スイングジャズ

- クラブジャズ

- モダンジャズ

- フュージョン

- ヒップホップ

- バンドサウンドというイメージはないが音楽的に取り入れることが多いらしい

- ポップス

- もしかしたらこの呼び方は流行りの全体を呼称するものであって分類としては正しくないのかもしれない・・・

- Jポップ

- 一般的にバンドサウンドで想起されるイメージってやっぱりこれなのかなぁと

- Kポップ

- これは非バンドサウンドの方が多そう

- あてがわれるコンテンツによっても違うかも

- どんな映像作品?どんなゲーム?

- 劇伴?OP?ED?

誰のキャラソン?

- そしてやっぱりトラックメイカーの性癖に依存するので,最後の最後には製作者の個性が出る

実際の様子

実際の様子

私のもので良いなら見せちゃって良いですか?

まだ製作途中なんですけど・・・

(新歓コンピの後にこの資料のために音作りからやったんですけど,やっぱり完成には間に合わなかったんですよ・・・)

実際の様子

これです

Kiseki ~staR gAzer~ってやつです

- 未完成

- ポップスに分類されそう

- SoundCloudです

ミックスとマスターがいかに自由度が高くてかつ難しいかを分かって欲しかった

用語集

これから出てくるDTMに関する言葉を簡単に説明するよ!

- トラック

- 1つの音声が流れていくよ

- 最初は1トラックにつき1楽器が基本だよ

- (Logicではチャンネルと呼ぶことが多い)

- ミックス

- トラックにエフェクトをかけたりトラックをまとめたりして聴き応えを作っていくよ

- 最後は1つのトラックにまとめよう

- (Logicではチャンネルのストリップにエフェクターを差し込んで次のチャンネルに流す)

- マスター

- トラック全体にかける最後の調整だよ

- でもマスターだけじゃクオリティのアップには限界がある,ちゃんとミックスしよう

- バウンス

- マスターしたトラックを1つのファイルに書き出して完成させるよ

- 音源で個別に書き出す方法もあったりする

- ラウドネス

- うるささ

- ミックスでもマスターでも振幅とラウドネスをどう操作していくかが肝になるよ

- lufsとかいう単位があるよ

- 人間の聴覚特性に沿った補正を含めて数値計算で得られるラウドネスの単位だよ

- 最大値は当然だけど0dB

- 振幅の二乗≒音のエネルギーの時間平均

- RMSとかいうのもあるけど基本的にはメーターでlufsと帯域バランスを確認しながら自分の耳でラウドネスを把握しよう

- ちなみにRMSに帯域ごとの補正を施すとlufsになる

- 計算はだるいのでメーター系プラグインに計算させよう

- RMSには2種類あったりするのでlufsで考えた方が楽

- ゲイン

- 利得とかいう意味だよ

- 電気回路でよく出てくる単語

- 音のエネルギーを上げることをゲインを得るみたいに言うことがあるよ

- と言ってもDAWはゲイン上げを模倣した数値計算をしているだけなんですけど

- アナログエフェクターを使ったことがある人には馴染みがある単語じゃないかと

- 利得とかいう意味だよ

- リバーブ

- 風呂場エフェクト

- エコー

- やまびこエフェクト

- コンプレッサー

- 音圧を上げるよ

- マルチバンドコンプレッサーなんてのも

- 帯域によって設定を変えたコンプをかけ分けそれを混ぜ合わせることができる,痒い所に手が届いちゃう系のクッソ優秀で重要なDTMerの命の恩人

- イコライザー

- 帯域ごとにゲインを調整するよ

- カット,シェルフ,ブーストなるものがある

- プラグイン

- 上記エフェクターの総称だよ

- DAWには挿すもの

- 音割れ

- クリップノイズとも言うよ

- 演出以外では基本的にやっちゃいけない

- レベルオーバー

- DAWの数値処理上の限界値を越えた音が流されるとこれが発生してしまうよ

- 実装上の最大値が0dBでありそこを越えるとレベルオーバーの判定が下される

- 東○大生ならdBの定義は大丈夫ですよね

- つっても今時のDAWは浮動小数点の64bitなのでトラック内でレベルオーバーした程度じゃ簡単には音割れしない

- ただしそのままファイルにバウンスすると音割れする,振幅の最大値が0dBであるが故にそれ以上の領域を全て切り取る=クリップする必要があるため

- そしてエフェクターによっては0dBを超えたら確実に音割れするものも

- MIDI

- DAW内部で用いられるデータや信号の規格のことだよ,現在はMIDI1.0

- もうすぐMIDI2.0が出てくるらしい,一波乱ありそうな予感がする

- 打ち込みはこのMIDIを用いて音源に信号を送ることに他ならない

- 音源によってはある程度に規格を知っておかないと音源自体を使いこなせない

- 詳しいことはまた別の機会に話せたら話します,ライブでの演奏やDAWの開発レベルの機能でMIDIを使わない限りはそれほど気にする必要性もないので・・・

- DAW内部で用いられるデータや信号の規格のことだよ,現在はMIDI1.0

- 対位法

- 自然にパートの音を重ねる音楽理論だよ

- 歴史上おそらく最古の音楽理論では

- 厳密にやるとクソ面倒なのでいっそ経験値とセンスでなんとかした方が良いと思う

- コード

- (プログラミング用語じゃ)ないです

- ベース+ギター+キーボード+メロディー・・・みたいに音を重ねる時の音程を下から順に指定していくよ

- しかし必ずしもその通りに揃えるべきだとは言い切ることはできない

- バンドサウンドではむしろセンスを使って音を組み直す必要すらある

- ちゃんと楽器の特性とコード進行を考慮して音を配置しよう

- 指定パターンにはかなりの汎用性がある

- その汎用性を根拠にコード記法なるものが存在している

- コレを暗記しておくと作曲や編曲を行う時のインプットとアウトプットの生産性が爆上がり

- しかし必ずしもその通りに揃えるべきだとは言い切ることはできない

- 使い方

- メロディーを思いつきます

- それに合いそうなコードをピアノやアコギで探して弾いて採譜します

- 絶対コード感ある人,いませんか?

- その音配置をコード記法で記します

- ここまでが作曲

- その響きをそのまま維持しながらもバンドサウンドに起こしましょう

- これが編曲

- そしてコードは言語なので簡単に共有できます,どんどん晒しましょう

- ある意味ではクラシック音楽の名残

- コンサートサウンドを簡易化したものがバンドサウンドという側面があるので,バンドサウンドをやりたいならどうしてもコードは必須知識になるかと思います

- コード進行

- コードを繋げていくための音楽理論だよ

- 実は使いやすい対位法をクッソ簡単にまとめたバンドルのセットとも言える

- というか対位法をやるといつかここに行き着くので,むしろこれを逆算して対位法を体感してみるといい勉強になる

- 調

- 12音階とか7音階とかだよ

- 相対音感と絶対音感が両方あると楽しい

- コード進行と密接な関係があるけど・・・

- 転調

- 曲の途中で調が変わることだよ

- バンドサウンドにおいて無意味な多用はよくないかもしれないです(主観)

- コード進行と同時にその原典である対位法がわからないと詰みがち

- うまく転調できる奴はセンス満載の変態

- 小節

- リズム兼タイムの単位だよ

- だいたいコードの区切りになるよ

- むしろそれ以上の定義が思いつかない

- 拍

- リズムの単位だよ

- 普通は4分の1で1拍だよね

- 全分,2分の1,4分の1.12分の1,etc

- リズムの単位だよ

- 拍子

- 1小節の拍構成だよ

- みんなが最初にやるのは4/4だよ

- 5/4,6/8,3/4,4/4,7/8,12/8,etc

- 変拍子(混合拍子)なんてものもある

- (2+3)/4,(3+4)/8,etc

- 1小節の拍構成だよ

- 転拍子

- 拍子が途中で切り替わるよ

- BPM

- 4分の1の1拍が1分間に何回くるかだよ

- 音楽用語にありがちなフワフワしたモノじゃない明確な指示,しっかり守ろう

- 4分の1の1拍が1分間に何回くるかだよ

- 変BPM

- BPMが途中で切り替わるよ

- 3連符を使って転拍子と一緒に突っ込んだり

- 私も最初はハマってたけどなんか最近になってできなくなった・・・

- 作曲

- コード進行,BPM,拍,etcを定義してメインの旋律を付加して骨組みを作るお仕事

- 編曲

- それに楽器を合わせて立派にするお仕事

- この後でミックスとマスターが待っている

- はっきり言うとミックスとマスターはオーディオエンジニアリングとも呼ばれるクッソ面倒な上にエラく専門的な作業なので,理想としては作曲担当者・編曲担当者・ミックス担当者・マスター担当者で業務を分担するのがベスト

- だってチームを組んでそれぞれがそれぞれの分野で急速に成長できた方が全体から見てもベターなのは当たり前じゃないですか

- たぶん一度でも根詰めてミックスをやって市販曲に近づけようとしてみたら,プロのミックス師が世の中に存在している理由が痛いほどわかると思います(投げやり)

- そしてそれを1人でこなそうとするDTMerは総じて異常者の集まり(褒め言葉)

- ゲームをはじめとしたアプリケーションのBGM制作をすることがメインのtraPサウンド班(建前)としては作曲編曲に重点を置いています・・・という雰囲気なのかなぁと私は思っているんです・・・

ワークフロー

作曲,編曲,ミックス,マスター・・・

この4段階を周回し続けることでいつの日かきっと万能DTMerになれるだろう・・・

そう考えていた日が私にもありました

いやー正直に言って辛いですコレ 精進するといえばこのワークフローを繰り返すことに他ならないんですけど,ひたすらに精神が削られる

それでも自分で1からトラックを作りたくてたまらない人は・・・この先ずっと頑張ってください

ワークフロー

作曲

- やること

- 主なメロディーの作成

- 追従するリズムの定義

- BPM,拍子,調の定義

- コード進行の定義

- コード表記を使おう

- 調も意識して採譜しよう

- まずは自由奔放に想像しよう,想像しなければ作るモノも何もないし自己表現の欲望がなければフレーズも全くもって生まれない

- そしてその中身を書き起こすことにはある程度の訓練が必要,作曲力とは正にコレこと

- 絶対音感や相対音感があるとやはりフレーズ書き出しの生産性が上がります

- キーボードやギター等のコード奏法が行える楽器を手元に置いておくと最高です

- 単音の聴き分け以上に耳の良さを要求される絶対コード感はあまりにハイレベルすぎてちょっと現実的じゃない

- 絶対音感,相対音感,倍音感覚,この3つをマスターしない限りは楽器に頼ろう

- 意欲や体力がなければこれより後の手順は踏まなくてもいいので,意地でも作曲し続けろ

ワークフロー

編曲

- やること

- 合奏に用いる楽器(音源)の選定,パート生成

- パートごとの演奏内容を作成

- 作曲時に定義したコード感を崩さない

- 同時にコードに配置された音を組み換えて,それぞれの楽器やパートに適切なフレーズへと変換していく

- 更にパートごとにそれぞれが占有する帯域についてもこの時点で意識していく

- それだけでもミックスがだいぶ楽になるし,あり得ない演奏は打ち込み時にちゃんと避けること

- 作曲時に定義した曲の構成を再確認して修正する,フレーズを修正する

- 柔軟な修正が行えてこその編曲力,作曲時にあまりに単純な構成になってしまったとしてもまだ取り返せる段階

- コード構成は特に悩みどころで,調と楽器の関係で旋律を変えたいような時はコードも修正していく必要がある

- コード進行の答えは1つじゃないぞ

- 演奏面でミックスまでに仕上げたいものはここで全部を仕上げておくこと

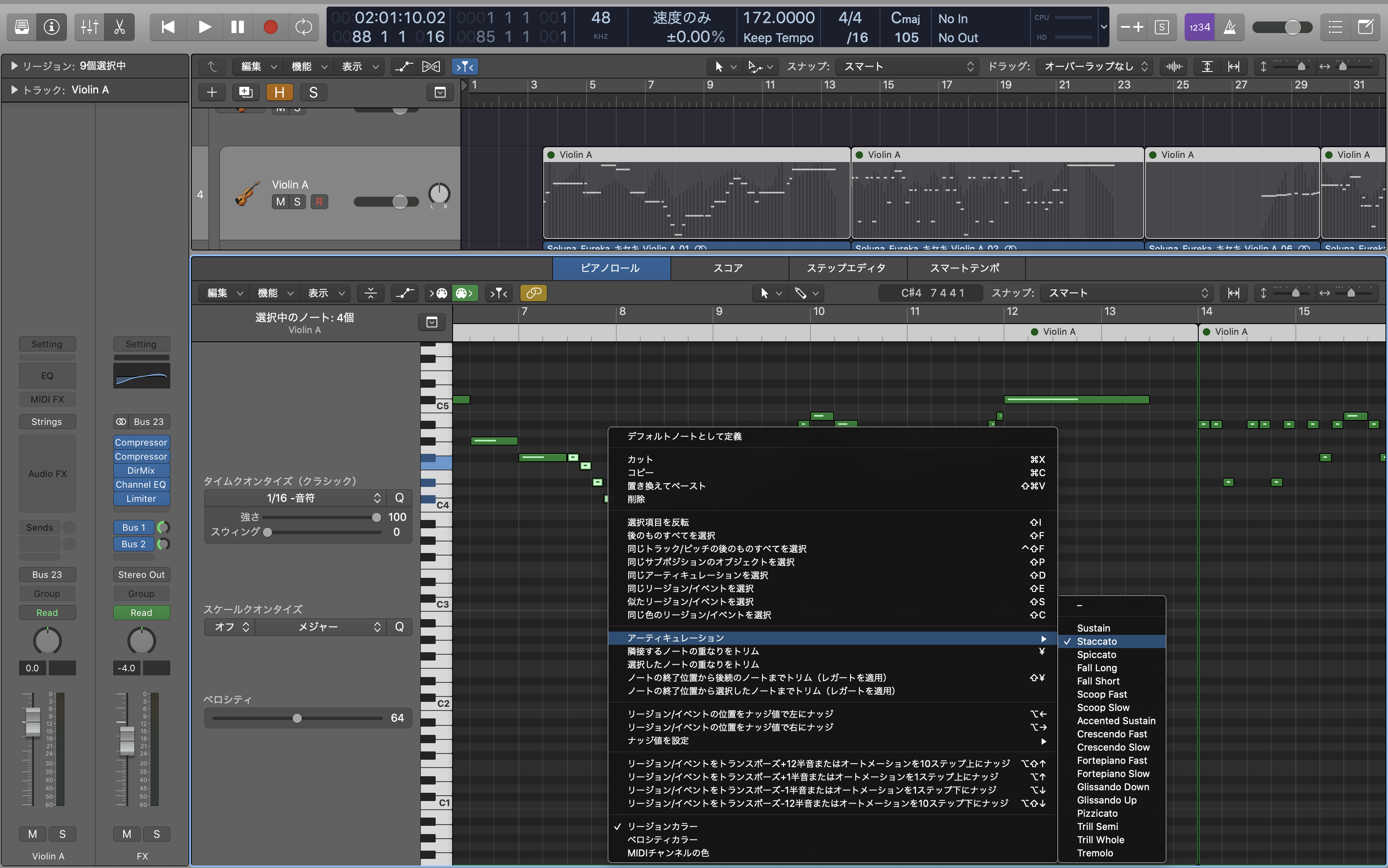

- 特にアーティキュレーションの調整

- 音源の設定もなるべく完全に済ませておく,ただしエフェクトでなんとかできることはミックスでやろう

- どうしても楽器やその演奏に関する理解や造形が最も問われる場面ではある

- アーティキュレーションの質はここで上げ切らないと後からじゃどうしようもない

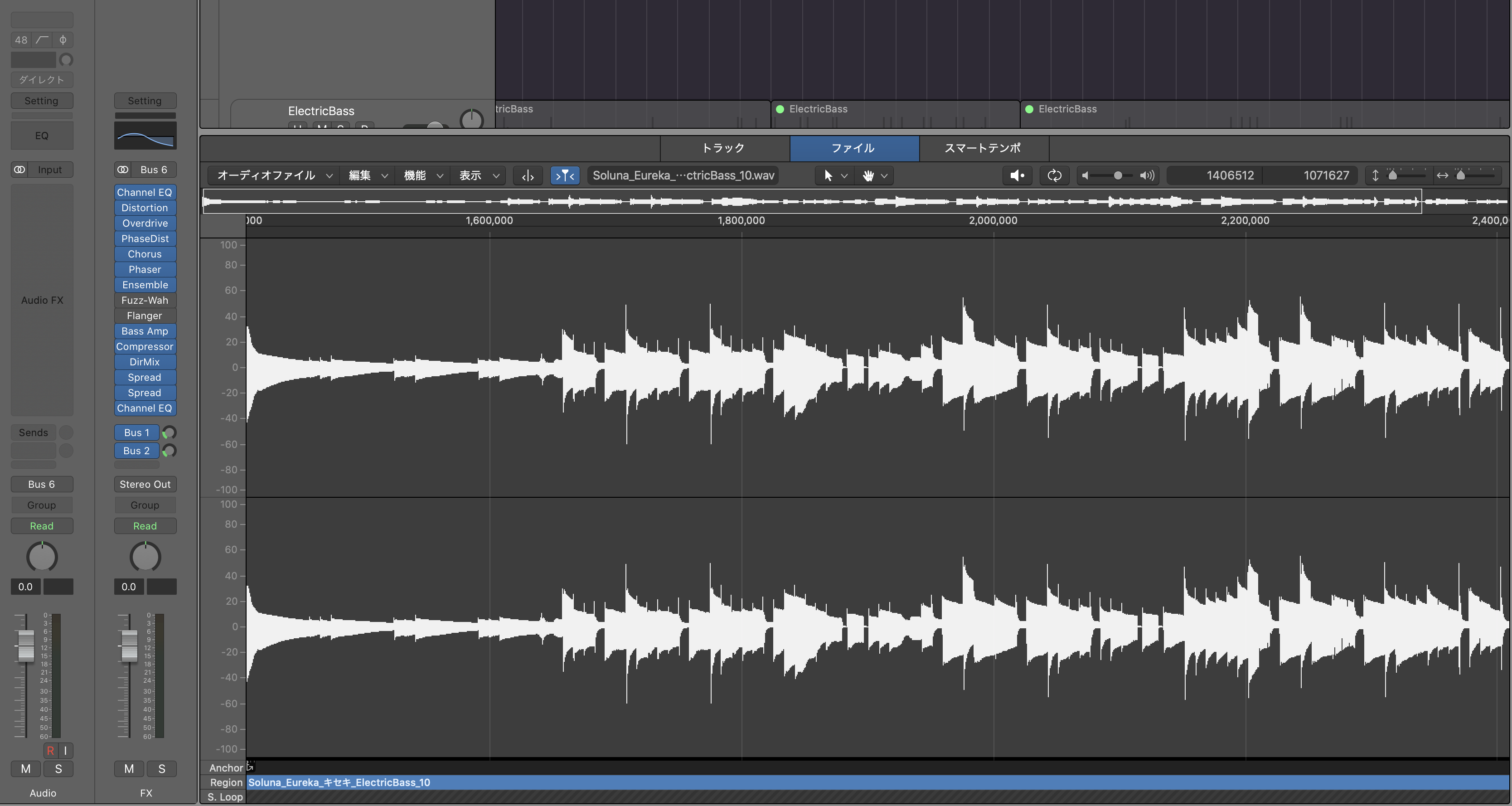

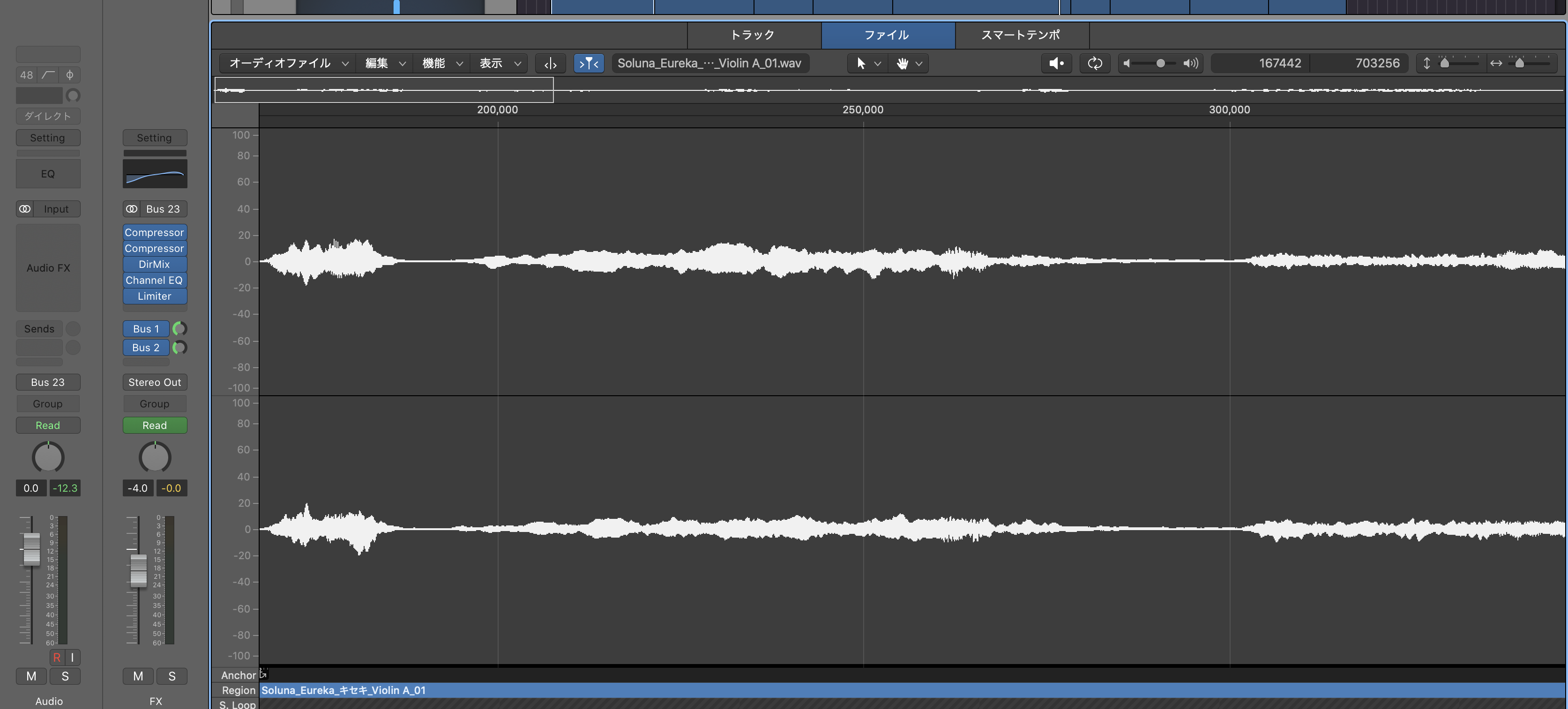

- 最後は音源の出力をオーディオファイルに書き出して保存しトラックに置いておく,これ以降はなるべく音源を動かさないようにする

- 音源特にシンセサイザー系はエフェクトプラグインよりもCPUパワーを使いがちなので,ミックスにまで持ち込むとどうしてもDAWの動作を阻害する可能性がある

- 代わりにメモリは食うかもしれない,要するにRAMはしっかり積むべき

- 編曲もミックスもPCの性能がモノをいってしまうのは間違いないです

- フレーズに非常に長い音が含まれている場合,音源をそのまま使うとその途中から再生した時に発音されない(MIDIのノートオン信号が出されない)ので,ミックスの確認をするためにわざわざ手前に戻って再生しなければならない手間が発生する

- 慣れてくるとオーディオファイルのプレビューの波形で何が演奏されているかわかるので,わざわざMIDIリージョンを開くよりも確認の手間が省ける

- オーディオファイルとして細かい編集が行えるので,移動や位相の反転や逆再生や部分的なコピペスクラップ等が可能になる

- 逆再生ってやっぱりエモいと思います

- 要するにボーカルの編集と同じ要領です

- それも含めての編曲作業なのでオーディオファイルの扱いにも最低限慣れておきましょう,DAWによって仕様が違うのでLogic以外はよくわかりませんが・・・

- お勧めするやり方としては,「音源トラック」「オーディオファイルトラック」の2つを用意して,それぞれを同一の「エフェクトトラック」に流し込むと良いです

- 音源を再生しつつもエフェクトのかかり具合を随時にチェックできる

- 設定をコピペしなくても済むしRAMもCPUも使用量を節約できる

- 音源特にシンセサイザー系はエフェクトプラグインよりもCPUパワーを使いがちなので,ミックスにまで持ち込むとどうしてもDAWの動作を阻害する可能性がある

ワークフロー

ミックス

- やること

- エフェクトをかける

- ダイナミクスを揃える

- ある程度のラウドネスはここで確保する

- トラックを合流させて1つにまとめる

- 最も難しいです

- ノウハウがジャンルによって大きく異なってくる分野なので,その道のプロに教わることが最適解だと思いました・・・ごめんなさい

- 一般的な最低限の手法だけでも書いておきます

- リバーブおよびエコーのセンドを用途ごとに切り分けてルーティングする

- 楽器やパートの性質ごとにトラックを分離したり結合したりしながら各段階で適切なエフェクトをかける

- イコライザーで支配帯域を制御する

- MS処理が大活躍するよ

- コンプレッサーでダイナミクス上での音の存在領域を設定する

- マスターで行う処理も意識するとマスターの作業が楽になる,というよりここでしっかり調整しないとマスターをどれだけ頑張ってもどうしようもない

- もし高いラウドネスを得たければここで限界まで調整しきっておくこと,ついでにイコライザーで余計な帯域も徹底的に排除しておくこと

- コンプレッサーの設定がどのように影響を与えるかは試行錯誤で数値と感覚を結び付けて覚えるべし

- ステレオ感の調整をする

- かなり原理が難しい上に失敗したらダイナミクスのバランスを破壊するかもしれないので繊細にやりましょう

- 理論も存在するのだろうけど最後は経験値

ワークフロー

マスター

- やること

- ミックス後のトラックに対して更なる統一感・空気感・ステレオ感を出してあげる

- 帯域を微調整する

- ダイナミクスとラウドネスを調整する

- 俗に言う音圧上げという行為に該当するが,ミックス済みのトラックによっては音圧に限界が存在する

- とはいえど目標のlufsが-7程度であれば普通になんとかなるだろうし,それ以上の領域は最早ただの音圧戦争なのでこれはあまり考えなくて良いのでは・・・

- -7でも媒体にアップロードすると制限を食らうので尚更

- ラウド系のトラックの関係者の皆様には頭を下げねばならない

- 他のトラックとの曲質の平均化を行う

- コンピレーションだとミックス者が異なるトラックを相手にしなきゃいけない

- 故にこれも経験がモノを言います

パート

これはフルバージョンの完成に至るまでの間でまだこれから増えていく予定なんですが,採用したパートのそれぞれの音作りと演奏についてちょっとずつ話していきます・・・

パート

ドラム1つ

- バンドサウンドの要石

- 故にわたくしはミックス時のラウドネスの基準単位としても扱っているのですが・・・

- ドラムが聴こえないと何も良くないので

- これを言うと叱られが発生しそうなんですけど,ラウドネスを相対的に自由自在に調整できるほど私は器用ではないので・・・

- パーカッションもまとめてブチ込んでいる

- ドラムシンセという扱いなので生音の素材にFM変調をかけたりリバースシンバルをシンセで作成したりできるよ

- でももっと使いやすくてシンセが多彩な音源を使った方がいいと思いました

- 最低でもマルチ出力が使えると便利

- 素材が生音である故に各楽器ごとにエフェクトのかけ分けが超重要,トラックが11個はある

- つってもバスドラとスネアとハットとシンバルの4つさえ抑えられればそれで良い

- ここでリバーブをある程度にキメておくと叩いてる感が得られる・・・けどメタルじゃないしそこまで厳密にするよりもそもそもの生音感を残した方がいいかも

- バスドラ単体⇒叩き系全体⇒ドラム全体マルチバンド⇒ドラム全体,みたいな感じで3段階のミックスを行いながら4つのコンプを使い分けているタイプ

- マルチバンドコンプの使い方は知っていても全く損ではないと思います

- やっぱりドラムで結構なラウドネスを確保しておかないとトラック全体でそれ以上の音圧は得られないので,作曲をしつつも速攻で聴き応えを得たいなら真っ先にミックスの練習をしよう

- ぶっちゃけそれをせずにほぼ1年を無に帰したことを後悔しているので・・・

- 楽譜的な側面はひたすら実際の曲を聴いてコピーするなりでいくらでも学べる,しかしミックスはプラグイン慣れも含めて時間がかかる上にトラックの完成度に直結するからマジで真っ先にやって欲しい

パート

アコースティックギター1つ

-

ポップスのバンドサウンドにおいてはほぼ必須

- というか曲を作る上ではコード進行を定義しておくべきなので,その時に使おう

- シミュレーター系の音源であるSculptureで仮想のアコギの弦を生成してMIDIを読ませて再生そして録音したものを色々と加工している

- 最高品質で処理をやるとやたらにプロセッサを食いまくるので,丁寧にこまめに音声ファイルに出力してからミックスをしよう

- 8000Hzあたりで倍音を付加しアコギ特有のアタック時の弦のカット音をうまくコンプさせてバスドラに負けないようにしよう,変な話もう音程は聴こえなくてもいい

- 手の動きを再現するためにMIDIのタイミングを手動でずらしたりミュートかけたりする

- ついでなのでアコギソロみたいな感じにも対応できるようにスラップ演奏も実装してみた

- 副次的に普段の音色の幅も大きく広がった

- わたくし恐らくSculptureを世界一使いこなしているのでは???

パート

リズムギター1つ

- ポップスにおいてはコード進行を強調しつつ帯域埋めをしてくれる締めの万能パート

- ラウドロックとかになると話が変わってくるんだけど・・・今回は割愛するぜ

- 同じくSculptureで弦の音を再現し本体アンプ・エフェクター・アンプを再現する

- 実はEnsemble系のエフェクターが重要

- ラウドネスを確保する時こそちゃんとステレオっぽく聞こえるよう処理してあげてね

- こちらはミュートに加えピックハーモニクスも指ハーモニクスも再現する

- プゥオ〜〜〜って倍音を伸ばす奴です

- エレキはだいたいの設定を共通させているので,以降はそこのスクショは割愛します

パート

カッティングギター1つ

- 小気味良く刻むだけのギターなんですけど,まだ未実装です・・・

- 完成版には入る予定です,入る余地があればの話ですが・・・・

パート

メロディギター1つ

- バイオリンに合いの手を入れるだけのエレキ

- エレキは用途ごとにアンプ等の設定を分けろ

パート

リードギター1つ

- これも完成版で登場する予定

- バイオリンとタメ張れるくらいには鮮やかにしたい,リードはエレキの真骨頂パート

- 要するにエレキソロが好きなだけです

パート

エレキベース1つ

- バンドサウンドの要石(2回目)

- その癖してミックスの最後の段階までエフェクト設定を迷わせてくる相当な曲者で厄介者

- バスドラとピアノに挟まれそれぞれを妨害しないまま自身の存在感を出しつつラウドネスを確保できるようなマスターのイコライザー設定をくぐり抜けることが必要です

- そして人によっては最も演奏技術が見られる

- その奏法の多様さ故に倍音の出方も多様となりアンプを通すとまるで響きが違うのでそれを意識して編曲する必要がある

- Sculptureで指スラップと指ミュートを駆使することで響きの違いを実現した

パート

バイオリン2つ

- 間奏の主旋律担当

- オクターブユニゾン,和音ユニゾンに加え,部分的にカノンを仕込んだり,リズムと音程の関係には色々と練り込んだ対位法をブチ込んだ

- 多分あんまり聞こえないけど・・・

- 確かに音源の良さに救われている節がある

パート

ブラス2つ

- これも追加予定

- ブラスと言うよりかはトランペット

- 金管楽器の倍音の豊かさは異常

- 純粋に音が艶やかになる

- 無駄に旋律をやらせるとうるさくなるだけ

- 故にコードに則った合いの手を打たせたい

パート

ピアノ1つ

- 練習に練習を重ねればギリギリ生で弾けるかな〜・・・という感じ

- 音は思いつくんだけどね・・・

- 実はミックスが1番難しい楽器だと思いますよ

- だいたいエレキベースのせいなんですけど

- イコライザ設定とリバーブ設定もキツい

- ソロなら低音域もあるとありがたいんだけどさ,バンドとなると邪魔でしょうがないんだよな,倍音だけいいとこ取りするべし

パート

ボーカルライン

- リードシンセで代用しているけど歌いたい

- 語彙力が雑魚なので無理かも

- これマジ?音域が高すぎるだろ・・・

- C♯~hiEは気合入ってる

- このコロナのご時世なので録音ができるスタジオなんてないんだよなぁ・・・

- メインのメロディなのでそこそこコンプレッサーリバーブを効かせてあげよう

- 実は最初に書き終わったパートがこれ

パート

ベルシンセ1つ

- 純粋に使いたいけど使いどころを探している

- なんかエモそうなので効果音も一緒に流したい

ミックス

ドラム

- バスドラをひたすら強くする

- 音作りで諦めたら試合終了ポイント第1位

- 地味に2000Hzで倍音を付加している

- スネアは響かせる

- シンバル系は意外と高音域をカットした方が良い,音圧をあげようとするとどうしても目立ってくるので音圧が欲しければ適切な制御が必要

- よく響く手拍子とか足踏みとかあると楽しい

- エコーが1番に効果を出してくれるかも

- コンプはアタックタイムによっては低レベルを拾ってあげないとバスドラが響かないかも

- 生音であるからこそミックスの段階を分けて各楽器の特性によってコンプやリバーブをかけわけないと聴覚上のダイナミクスが悲惨なことになります(体験談),一度は自分でドラムのミックスを徹底的にやって欲しいです

ミックス

ベース

- 基音も大事だけどある程度に倍音を聴かせないと奏法を意識したことが伝わらない

- 正直ピアノは潰して良いけどバスドラは死守

- 特にコンプの深さの調節が重要です

- イメージで言えば半ばで鋭く

ミックス

伴奏系エレキ

- 思い切って低音域をカットする

- ラウドロックみたいな極端なジャンルでは低音域があった方が良いけど,ポップスはあくまで帯域をカバーするだけ,ベースとピアノを優先して聴かせてあげよう

- だいたいソロ演奏じゃないんだし・・・

- コンプは半ばで緩く,ただしトラック音量自体は全体の様子を見ながらちゃんと確保しよう

ミックス

旋律系エレキ

- リバーブをしっかり確保しよう

- コンプは浅めで鋭く,心に届くような感じで

ミックス

アコギ

- 弦自体の音程のある音色も良いけどカット音の方が大事なので高音域を最重要視しよう

- 倍音付加の量が多すぎたり付加開始の帯域が低すぎたりすると音が割れたり生音感が消えるのでそれだけは避けておこう

- 生のアコギ特有の本体が持つエコー感をしっかり音作りに加えるべし,例え録音であっても何度も聴き返して調整することを推奨する

- コンプはやっぱり2段階はかけよう,1段階目は浅めで鋭く2段階目は半ばで鋭く

- 現物の録音でも1段階目のコンプで音色を強調することで以降のミックスがかなりやりやすくなると思います,ボーカルと同じ

ミックス

ピアノ

- リバーブは音源と相談してください・・・

- 環境効果も含め録音されているような良い音源だと余計なことはしない方が良いかも

- これはドラムでも同じことが言える,サンプラーは素材をある程度には理解するべき

- コンプは半ばで緩く,実はただ弾くだけでも結構な音圧が得られてしまうので注意

- 演奏上の問題として音数の多さ故に解析系のリミッタープラグインが処理しきれずに普通に音割れすることが多いのでコンプのレベルオーバーには最新の注意を払おう

- アコギ程度のサウンドと同居させるためにはアコギのミックスをかなり頑張って意地でもダイナミクスの差を埋めるしかない

ミックス

ボーカル

- 以下の条件に気をつける

- いいマイクを使う

- マイクの特性が思ったより重要になる

- 音程に気を付ける

- 子音の認識を良くさせる

- かつ無駄な子音は減らす

- 発声学的に言えば接近音,摩擦音,破裂音,が該当するらしい

- その歯擦音がコンプレッサーの大敵,専用のエフェクターがあるレベル

- 声の倍音を響かせる

- ダイナミクスの差を自然な範疇に収める

- 発声はじめと発声おわりに要注意

- いいマイクを使う

- あとは他の楽器と同じようにミックス

- リバーブはかけ具合を逐次に調整しよう

- コンプレッサーはわずかな数値差が大きな影響になり変わるので頑張ってください

マスター

リニアEQ

- 普通のEQは位相がズレる

- 位相がズレると音が悪くなる(場合がある)

- リニアEQは位相が(理論上)ズレない

- 利点

- マスターには必携

- これを使わないとリミッターの解析がバグる上に音がゴチャゴチャになる

- ドストレートに空気感を維持できる

- ドラムやボーカルへの処理にも最適

- コレを使うだけでも綺麗なミックスができるので簡単にダイナミクスが稼げる

- ボーカルではアタック時の子音の発音が綺麗に維持できる,ここで位相がズレると滑舌が悪く聞こえる時がある

- 生のドラムでは1つの楽器を2つのマイクで録音する機会がある,その時は2つのマイクに入ってくる音の位相をちゃんと合わせてあげないと音がお互いに打ち消して急激に雑魚になってしまうので,位相がずれないリニアEQは必携

- 例えばバスドラやスネアとか

- マスターには必携

- 欠点

- 過激なEQにすると波形が前に滲み出す

- 音像が悪くなる,アタックが歪む,etc

- プリリンギングと呼ばれる現象

- 計算量が常に最大なのでCPUパワーを食う

- そして一般的なアナログ(現実)のイコライザーにはまずリニアEQのような特性はない

- つまり使う機会によっては暖かさがないという違和感が生まれる場合がある

- アナログ回路に触れた人なら位相特性とかがわかるかもしれない・・・

- 弦を使う楽器は普通のEQの方がなぜかミックスが上手くいくように感じられる

- エレキやベースはその傾向が顕著に出る

- 過激なEQにすると波形が前に滲み出す

マスター

MS処理

- DAWの内部で流れる音声はMono(モノラル)かLR(左右)のステレオだが,そのLRステレオからMS(Mid・中,Sid・側)の音声が求められる

- MS録音なるものが実際に用いられている

- 島村楽器が説明してくれているよ

- それを使うとステレオ要素の調整が簡単に行えるので一歩先のミックスとマスターが行える

- ただ初心者に最初からこれを使いこなしてベストなパフォーマンスを探せとは口が裂けても言えない,一通りのトラックメイクに慣れたら次に手を出すべきである更なる武器みたいに考えてください

- はっきり言って私も使いこなせていない,まずは耳を鍛えないと何もわからないです

- 最近のイコライザー等のプラグインはMS処理をオプションでやってくれるものが大半である

- そもそもステレオ感や空気感を増す系統のプラグインはMS処理にリバーブを組み合わせることで実現しているので案外に手動でもできなくはない

- Logic付随プラグインは全て対応しています

- 利点

- ステレオ感が簡単に広げられる

- 実はバスドラとベースを同居させるために取るべき最終手段の一つではある

- 面倒じゃなければミックスの段階でちゃんと調整しておくと後からすごく楽

- 欠点

- やりすぎるとクッソ不自然になる

- コンプやリバーブを分けてかけるとあっという間に音が壊れるのでやめようね

- むしろそれを活用している人を探しています,見つけたら教えてください

- LRとMSを取り違える時がある

- モノラル出力される音源はなんとかしてステレオにしないとMS処理をしても無意味(S要素が常に0,そして0に何をかけても0)

- 例えば1本マイクによるボーカルは当然だけどモノラル出力なので,それをステレオ化できるプラグインを何か使ってからMS処理を行いましょう

- やりすぎるとクッソ不自然になる

- モノラル音源のステレオ化はまた今度にします

マスター

マルチバンドコンプレッサー

- 帯域ごとに数値設定を変えたコンプレッサーを適用しそれを混ぜられる

- ちなみにLogicのMultiPressorは完全なリニアEQを使って6dB/octで混ざっているらしい

- そしてこれは最大4バンドなんだけど世の中には5バンドだったり6バンドだったりするものもあるらしい,しかしAUプラグインにはなさげなのでAppleによるMultiPressorの最大6バンド化が非常に望ましいですね

- 使い道はマスターかドラムの最終調整ミックス

- 利点

- シンバルとバスドラの同居を可能にする

- そもそもの私の努力不足かもしれないんですけどシングルコンプを諦めてこれ使ったらすっげぇ綺麗にダイナミクスが持ち上げられて非常に感動したのでDTMerの必修プラグインにすべきだと思う

- ベースの圧を残しつつボーカルを響かせられるので聞き応えがより良くなる

- 端的に言うと帯域ごとにダイナミクス変化の方法を定義してそれらを滑らかに結合させられるので,そもそもの帯域ごとに音が持つ純粋な特性や楽器がそれぞれ持つ特性を考慮しながらも一緒くたに混ぜられる正にチートアイテムである

- 故にドラムの最終調整ミックスとマスターでとんでもなく効いてくれる特効薬

- シンバルとバスドラの同居を可能にする

- 欠点

- 設定するパラメータがクソ多い

- 純粋に扱いが難しいクソ

- MultiPressorはコンプレッサーに限らずエキスパンダーの効果もかけられる上にプラグインが行う解析そのものの設定も変えらてしまう,最適解を探るのにはクソ時間がかかるのでこればかりはかなりの根気が必要だと思います

- 単独の楽器に対して使うと思わぬ結果に

- 特定の効果音を消したい時とかにも使えるらしいけど難しそうなので非推奨

- もしかしたらLogicのDeEsserを転用した方がよほどに楽なのでは・・・

- 特定の効果音を消したい時とかにも使えるらしいけど難しそうなので非推奨

マスター

方針(と言うより理想)

- まず最初は上手くミックスをする

- 音圧を確保しつつも各トラックのダイナミクス変化を活かして曲内で躍動感を生む

- 音を損なわないような爽やかバンドサウンドだとlufsは-7dBが限界になってくる

- ラウドロックだとlufs-2.5dBとかなるけど・・・挑戦したい人は頑張ってどうぞ

- 目安としてはlufs-9dB~-7dBが妥当

- なるべく余裕を持ってトラックを作ろう

- ミックス時にダイナミクスをちゃんと確保してあるとlufs-7dBはあっという間に突破するので自制しよう

- 音を損なわないような爽やかバンドサウンドだとlufsは-7dBが限界になってくる

- ドラムのあらゆる音を聴き手に認知させる

- マルチバンドコンプの活躍ポイント

- リバーブ感をうまく使い分ける

- リバーブ要素にもちゃんとイコライザーを仕掛けてどの音がよく響いて欲しいかチェックしながらマスターをしていこうな

(悲しすぎる)現実

- やっぱりベースが強すぎてピアノとバスドラを完全に○してるじゃんコレ・・・

- リバーブがうるさすぎるのかコンプの反応範囲が深すぎるのかわからない・・・

- バスドラをドゥンドゥンさせたりベースをヴンヴンさせたりそういう音がどうしても欲しいけど単純にうるさくなったりハットが打ち負けたりリバーブ感を損なってしまうのでジャンル的に諦めるしかないのかっ・・・

- ミックスなんもわからん・・・マスターじゃどうしようもないだろこれ・・・

- ドラム聞こえねぇwwwww至急助けてくれや

-

市販曲でも文句つけたい時だってあるしいっそ立場をわきまえてこれ以上の探索は諦めよう- プロはプロ,自分どんなプロの調子悪い時よりも常に下手である自信があります

- もし上手いと思ったり好きだと思ったりしたミックスとマスターがされているトラックに出会ったらそれを何度も聴きましょう,聴くだけでもかなり上達します

- そういうお手本の作品のことをリファレンストラックって言ったりするらしい

- どういう操作をしたらそんなに良くなるのか頑張って想像しましょう・・・

- 特にダイナミクスの移り変わりと帯域の移り変わりの関係性に注意を向けてみましょう,トラックの雰囲気の下手したら4割はそこに鍵があったりします

マスター

目安の取り方

- メーターを使おう

- 帯域ごとの強さ,ダイナミクス,ステレオレベル,コリレーション・・・色々な情報をフィードバックして次に生かそう

- 耳の性能や再生環境に関わらず常に数値で観測してくれるメーターは一生の相棒です

- 他人に聴いてもらおう

- 自分の性癖や趣向が一般的とは限らないぞ

- 大衆受けはやっぱり重要だと思います

実機で試験しよう

- デスクトップPCのスピーカーは?

- ノートPCのスピーカーは?

- スマホのスピーカーは?

- イヤフォンは?

- 普通のヘッドフォンは?

- 重低音ブーストなヘッドフォンは?

- スピーカーは?

- これ以上はオーディオのオタクに任せるぜ

- mp3とwavで違いはあるか?

- アップロード先の媒体で違いはあるか?

- これが割と重要で,例えば音声ファイルを確実そのまま配信して聴いてもらうのと何らかのサービスに投稿して聴いてもらうのであまりに違いがあったり,wavを聴くと良かったのにmp3にした瞬間にダメダメになったりするのはかなり望ましくない状況ではあるので速攻で解決が必要

- だからちゃんとエンコーディング用のソフトも持っていることが望ましい,DAWに付随するmp3変換機能がベストとは限らない

音楽論

コード

1行1小節

()内は調(目安)

コード後の()内は基音表示(推奨)

Kiseki ~staR gAzer~

前奏

(F♯major)

C♯sus4add2(D♯)、D6♭5

C♯7sus4、C♯

BM7

C#6

A♯m7

D♯m7、C♯

G♯m7(D♯)

G♯7(D♯)

C♯7sus4

C♯

G♯m7

C♯

間奏

(D♯minor)

D♯m(A♯)

BM7、F♯(A♯)

G♯m

A♯m7、C#(G♯)

D♯m(A♯)

BM7、F♯(A♯)

G♯m7、G♯7

C♯sus4(G♯)、C#(G♯)

Aメロ

(F♯major)

F♯(A♯)

C#(G♯)

D♯m(A♯)

A♯m

B

F♯(A♯)

G♯m7、G♯7

C♯sus4(F♯)、C#(E♯=F)

F♯(A♯)

A♯m7

D♯m(A♯)、BmM7

C♯sus4(F♯)、F♯

B

F♯(A♯)

G♯m7、G♯m7♭5

C#dim7(B♭)、C7(G)

Bメロ

(G♯minor)

C♯m7

D♯(A♯)

G♯m7(D♯)

B、D♯m(A♯)

(D♯minor)

A♯

C♯(G♯)

A♯m7

D♯m7(A♯)、F♯(A♯)

Cメロ

BM7

C♯(G♯)

A♯7

D♯7sus4(A♯)、D♯

(C♯major)

BM7

BaugM7

G♯sus4(C♯)

C#

(Amajor)

D(A)

E(B)

間奏

(F♯minor)

F♯m

E

D♭5、D

Esus4、E

サビ

(Amaj)

A(C#)

C♯m7、C♯M7

F♯m7(E)

G♯m7(D♯)、F♯madd2

g

Bm7

A

G♯m7♭5(B)、Adim7(C)

Esus4(B)、E(B0)

A(C#)

C♯m7、C♯M7

F♯m7(E)

G♯m7(D♯)、F♯madd2

Bm7

A

G♯dim7(B)、Adim7(C)

Esus4(B)、E(B)

A(C♯)

DM7

C♯m7(E)、C#7(E)

C#7sus4、C#sus4add6

DM7

E(B)

Asus4(D)

A(C♯)

(F♯major)

C♯

composed by: Soluna Eureka

音楽論

調(登場順)

- F♯maj,前奏

- 暗さが含まれた明るさって感じがあって良いし私はとても好きです

- 特にエレキの悲壮感がよく出てくれる

- バイオリンの出だしのフレーズから決まりきっていたのでほぼ確定事項だった

- 暗さが含まれた明るさって感じがあって良いし私はとても好きです

- D♯min,間奏

- 落ち着いてマイナーにしておこうと思った

- リズムエレキをバシッと決めたかった

- F♯maj,Aメロ

- テンプレ進行ながら少しテンポを変え最後は半音ずつ下方向に展開していきながら空気をガラッと変えていく

- 故にこの終わりが最高の対位法の魅せ場

- アコギのサウンドで聴くとカッコいいよ

- テンプレ進行ながら少しテンポを変え最後は半音ずつ下方向に展開していきながら空気をガラッと変えていく

- G♯min,Bメロ

- 確かに直前のD♯mをD♯にして和声的短音階の感じを召喚するとこの調は真っ直ぐに導かれるけど実際の入り方は少し違っていて,Gの音を残しつつEの音を加えている

- コードを探っていた時になぜかディ○ニー楽曲の雰囲気を感じたけど気のせいだった

- D♯min,Bメロ

- 元に戻してBメロの悲しみ感をそのままに解決に導いて次のステップへ導くイメージ

- D♯min,Cメロ

- 少し明るげに揺り戻しておいてさらにD♯でちょっとしたポップス感を出した

- このまま暗いままだと雰囲気的に上手くサビに繋がらないと思ったので

- 少し明るげに揺り戻しておいてさらにD♯でちょっとしたポップス感を出した

- C♯maj,Cメロ

- なんでこんなやり方を思いついたのか自分でもわからないけどaug進行は割とあるんじゃないかという感じはある

- (実はここの繋ぎで悪戦苦闘していて,メロディだけは強く想像していたのにコードがが全くもって想定できていなかった,ピアノと20分向き合ったらなぜか導出できた)

- Amaj,Cメロ

- C♯からそのまんまDそしてEへと進んだだけ

- (実は何とかしてAmajまで持っていきたかっただけという節もある)

- C♯からそのまんまDそしてEへと進んだだけ

- F♯min,間奏

- 間奏だもんマイナーに落ち着いていこう

- Amaj,サビ

- 実はコード進行を先に思いついていた

- そこにメロディーを合わせたときはかなり試行錯誤があったけどまとまった

- 地味にCメロのセルフパロディを決めて曲としての主張を強めている

- dim7,m♭5,add2,sus4add6,7sus4,このどれもが欠けたら成立しない自信がある

- そのせいでベースやエレキやバイオリンが辿るラインの策定がクッソ難航した

- 最後はテンプレ進行で明るく終わるけど,前述の辿ってきたコードのせいでどこか胸に物悲しさが残ってくれてると,私の狙い通りの効果が出ているんじゃないかなぁ

- 実はコード進行を先に思いついていた

音楽論

ドラム

- ストップ・アンド・ゴーを意識した

- 割とコードの雰囲気に合わせてみた

- 打ち方が頻繁に変わるのはそのせい

- 打ち方の豊富さはコードの豊富さ

アコギ

- とりあえず独奏でも違和感のないよう実機の音高を意識しつつ響きを考慮しながらコードを展開してタイミング調整を重ねてみた

ピアノ

- 経験値でゴリ押した

- フレーズには凝ったので聴き分けて欲しい

- その上で定義したコードにかなり頼った

- と言うより左手はかなりテンプレな奏法に頼っている節があるが右手とのやり取りも意識して響きを阻害しないよう工夫した

ベース

- アコギやピアノと噛み合わせた

- つまり単独だと雑魚

- スイープでスラップな感じを入れてみた

- かなりやんちゃになった自覚はあるがアコギもエレキもピアノもあるしノリが出せれば大丈夫だろうという判断を出した

伴奏エレキ

- コードを超絶に単純化して重要なポイントだけを抜き取り簡単な和音を再構成して響かせた

- そこそこカットを入れてなるべくリズム感を損なわないようにはした・・・はず

旋律エレキ

- なんかカッコ良く聞こえる感じにした

- 登場時間は短いけど最後のハーモニクスを印象に刻みつけられれば何でも良かった

バイオリンライン

- 対位法と勘の合わせ技をキメた

- 実はどちらが上でどちらが下という厳密な決め方はしていない,完全に勘を解放した

- オクターブユニゾン,ハモリユニゾン,カノン,リズム交換,音高交換,謎の独自の対位法(リズムとメロディに関係性を見出して音をぶつけ合う),色々と詰め込んでみた

- ところで特定の楽器だけの音源って需要ありますか?あったらバウンスして上げます

メインメロディ

- ぶっちゃけよくわからないまま埋まった

-

ぶっちゃけアイ○スだのデ○ズニーだのC○arisだのnano○IPEだのと言われたふええ・・・

音楽論

歌詞

いや〜キツいっす・・・

成長と共に語彙力を喪失した人間なので・・・

今後の展開

とりあえずこの後の間奏を作って良いっすか?

ついでにブラスも入れたいですね

あと2番の構成はすでに頭の中にあるんですけど作業が中々に面倒を極めていて辛いです

(これでもかなりスムーズにできているはずなんですが,この記事のためにもコード進行には過去最強に拘ったので,採譜自体にかなり時間がかってしまった上に,ドラムとエレキの音作りも限りなく生音に近づけるべく一からやり直してきたので)

感想

いかがでしたでしょうか?

みなさんも全部1人でできるもんなバンドサウンド系DTMerを目指して頑張っていきましょう!