ネタ記事です

Befunge知ってる前提で行きます

問題

制約

1 ≦ N ≦ 50000

S はAscii文字からなる長さ N の文字列

コード内に S を打ち込める場所を作る

出力

S を一文字づつ3×5のAscii Artに変換する

一文字ごとに改行する

制御文字以外の文字すべてに対応できるようにする

全て当てはまらなかった場合は塗りつぶしを出力する

例

①

入力

a

出力

##

#

###

# #

###

②

入力

ABC

出力

$

$ $

$$$

$ $

$ $

@@

@ @

@@

@ @

@@

*

* *

*

* *

*

③

入力

あ

出力

#sf

h5j

~P=

<=J

~`+

`f=

%&6

Jz!

'6f

1)(

H|y

po@

ft7

s5I

+Gf

※処理系によっては1文字の場合もあり

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

解答

<v" !"+*654"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~"

v<_@#:<$<

>:456*+-#v _00055v

_v#!-"!":<v22202

>:"#"- #v _57575v

_v#!-"$":<v00000

>:"%"- #v _51245v

_v#!-"&":<v00000

>:"'"- #v _00022v

_v#!-"(":<v21112

>:")"- #v _24442v

_v#!-"*":<v05250

>:"+"- #v _02720v

_v#!-",":<v00021

>:"-"- #v _00700v

_v#!-".":<v00001

>:"/"- #v _12224v

_v#!-"0":<v75557

>:"1"- #v _72223v

_v#!-"2":<v74717

>:"3"- #v _74747v

_v#!-"4":<v55744

>:"5"- #v _74717v

_v#!-"6":<v71757

>:"7"- #v _44557v

_v#!-"8":<v75757

>:"9"- #v _74757v

_v#!-":":<v02020

>:";"- #v _12002v

_v#!-"<":<v42124

>:"="- #v _07070v

_v#!-">":<v12421

>:"?"- #v _20247v

_v#!-"@":<v00000

>:"A"- #v _55752v

_v#!-"B":<v35353

>:"C"- #v _61116v

_v#!-"D":<v35553

>:"E"- #v _71717v

_v#!-"F":<v71711

>:"G"- #v _65516v

_v#!-"H":<v55755

>:"I"- #v _22222v

_v#!-"J":<v44457

>:"K"- #v _55355v

_v#!-"L":<v11117

>:"M"- #v _55575v

_v#!-"N":<v35555

>:"O"- #v _25552v

_v#!-"P":<v35311

>:"Q"- #v _63552v

_v#!-"R":<v35355

>:"S"- #v _34716v

_v#!-"T":<v72222

>:"U"- #v _75555v

_v#!-"V":<v55572

>:"W"- #v _57555v

_v#!-"X":<v55255

>:"Y"- #v _22755v

_v#!-"Z":<v74217

>:"["- #v _31113v

_v#!-"\":<v12224

>:"]"- #v _64446v

_v#!-"^":<v25000

>:"_"- #v _70000v

_v#!-"`":<v24000

>:"a"- #v _75643v

_v#!-"b":<v11353

>:"c"- #v _61160v

_v#!-"d":<v44656

>:"e"- #v _61752v

_v#!-"f":<v62722

>:"g"- #v _34756v

_v#!-"h":<v11355

>:"i"- #v _22202v

_v#!-"j":<v40457

>:"k"- #v _53511v

_v#!-"l":<v22226

>:"m"- #v _55750v

_v#!-"n":<v03555

>:"o"- #v _25520v

_v#!-"p":<v03531

>:"q"- #v _46560v

_v#!-"r":<v05311

>:"s"- #v _74370v

_v#!-"t":<v27226

>:"u"- #v _75550v

_v#!-"v":<v05572

>:"w"- #v _57550v

_v#!-"x":<v05225

>:"y"- #v _27550v

_v#!-"z":<v07217

>:"{"- #v _62126v

_v#!-"|":<v22222

>:"}"- #v _32423v

_v#!-"~":<v03760

v>:" "- #v _00000>

v 77777 <>

<v\4

, *25$ <^

>v <

v>:9`#^_

v>:3`#v #1_

<v %4\<0

v>:1`#v #1_

<v %2\<0

v>3*84*

<|-4:,+

>6+>^

解説

まず、このコードは大きく3つに分けられます。

①入力部

②定義部

③出力部

入力部

<v" !"+*654"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~"

この部分ですね

この部分は純粋に右側の文字からpopしていっているだけですね。

そのため、スタックは下記のようになります

[126, 125, ..., 32]

"はエスケープできないので頑張ってください()

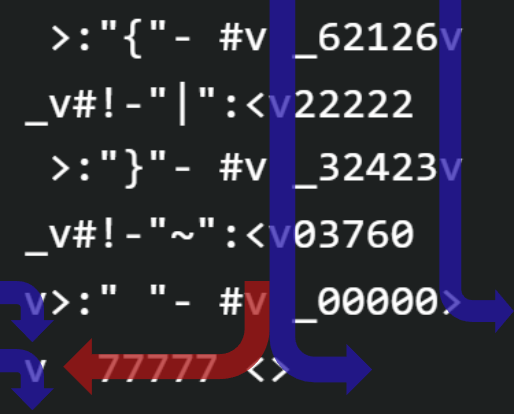

定義部

v<_@#:<$<

>:456*+-#v _00055v

_v#!-"!":<v22202

>:"#"- #v _57575v

_v#!-"$":<v00000

>:"%"- #v _51245v

_v#!-"&":<v00000

︙

>:"{"- #v _62126v

_v#!-"|":<v22222

>:"}"- #v _32423v

_v#!-"~":<v03760

v>:" "- #v _00000>

v 77777 <>

定義部はこの部分ですね。

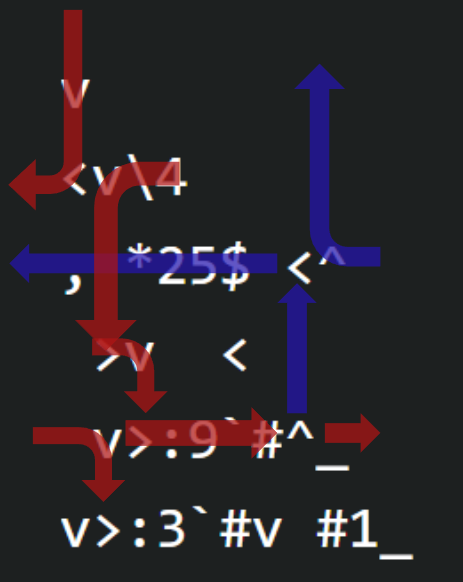

下記のような構造になっていて、

赤い部分がブロック節、青い部分が処理を表しています。

1行が一つの文字に対応するようになっていて、

2行ごとに同じ形のコードが繰り返されています。(最上部、最下部は除く)

また、条件が一致した場合は

上記の青矢印のように数字5桁をスタックします。

数字と表示は2進数と対応して以下のようになっています

| N | disp |

|---|---|

| 0 | ___ |

| 1 | #__ |

| 2 | _#_ |

| 3 | ##_ |

| 4 | __# |

| 5 | #_# |

| 6 | _## |

| 7 | ### |

その後は、下記青矢印のように下向きに流れて

左下に流れていきます。

条件が一致しなかった場合は

上記の赤矢印のようにひたすら一致しているかを確かめ続けて

最後まで一致しなければ77777がスタックされて

条件が一致した場合である青矢印と合流します。

ほとんどascii順になっていますが文字数合わせのために

エスケープが必要な"だけ先に書いてます。

あとは

>:" "- #v _00000v

v 77777 <> >

を

v>:" "- #v _00000>

v 77777 <>

にすることで少し短縮しています

出力部

v

<v\4

, *25$ <^

>v <

v>:9`#^_

v>:3`#v #1_

<v %4\<0

v>:1`#v #1_

<v %2\<0

v>3*84*

<|-4:,+

>6+>^

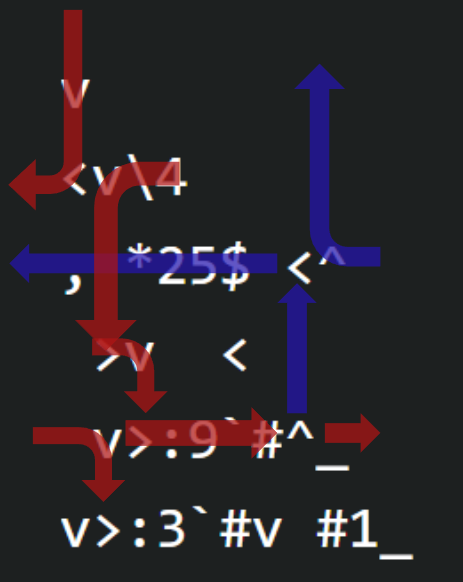

出力部はこの部分ですね。

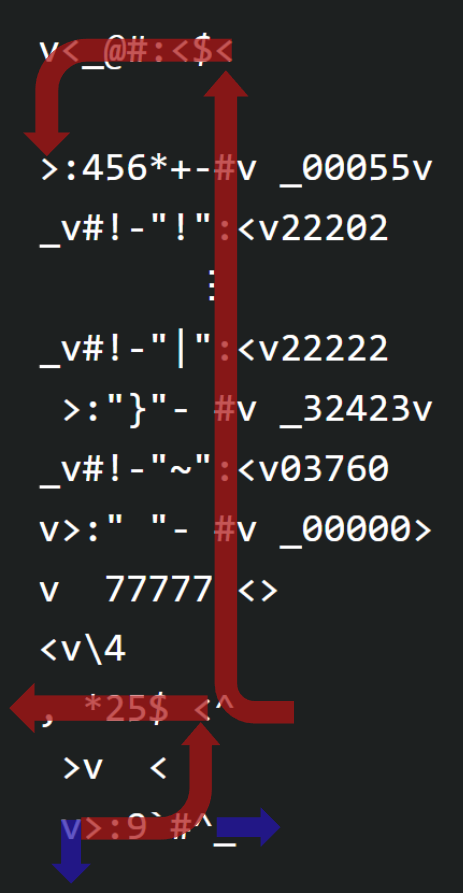

出力部はさらに2つに分かれていて

①変換パート

②出力パート

となっています。

変換パート

左上の時点での時点でのスタックは下記のようになっています。

[126, 125, ..., 32, 0, 0, 0, 0, 0] // 32 = " "

[出力する文字一覧(最初に出力する文字も含む), 最初に出力する文字のascii art配列 5つ]

まず最初に4\が実行されるので

[126, 125, ..., 32, 0, 0, 0, 0, 4, 0] // 32 = " "

:9`#^_は最初のスタックと10を比較して

10以上ならループ(後で説明)を抜けます

基本的に0b111(7)が最大値なのでそれ以上の値が入って来た時は終了ですね。

また、31以下は制御文字なのでそもそも入力されることがないので無視ですね。

そして入って来た数字は2進数に変換されていきます。

v>:3`#v #1_

< <0

ここで、もし4以上(3よりも大きい)ならば

1を返し、そうでなければ0を返す。

v %4\

4で割った余りを求めて

v>:1`#v #1_

< <0

4で割った余りが2以上なら

1を返し、そうでなければ0を返す。

v %2\

そしてそれを2で割ります。

すると、数字が2進数に変換されます。

| N | bin |

|---|---|

| 0 | 0, 0, 0 |

| 1 | 0, 0, 1 |

| 2 | 0, 1, 0 |

| 3 | 0, 1, 1 |

| 4 | 1, 0, 0 |

| 5 | 1, 0, 1 |

| 6 | 1, 1, 0 |

| 7 | 1, 1, 1 |

なので、現在のスタックは次のようになります

[126, 125, ..., 32, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0] // 32 = " "

[出力する文字一覧(最初に出力する文字も含む), 最初に出力する文字のascii art配列 5つ]

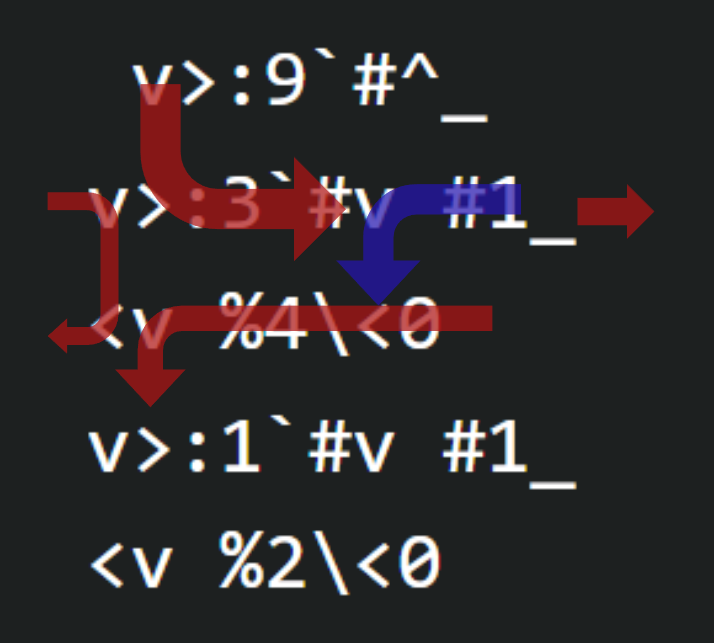

出力パート

v>3*84*

< ,+

まず、このパートでは

0または1が3倍され32が足されます。

32, 35はそれぞれ' ', '#'に対応しているので

数字のデータを文字に変換することができます。

|-4:

そして、次にこのパートではスタックの先頭が4かどうかを判定します。

4であれば下に行き、

4でなければ上に行ってもう一度文字出力を行います。

[126, 125, ..., 32, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] // 32 = " "

1回動作が終わった後はこのように先頭の数字が一つ消費され、

3回動作すると先頭が4となり文字出力のループが終わります。

出力部ループ

[126, 125, ..., 32, 0, 0, 0, 0, 4] // 32 = " "

|を通過した後はスタックはこのようになっています。

そこから6を足して10となり、

10は\nに相当するので改行が出力されます。

4\となるので下記のようになります。

[126, 125, ..., 32, 0, 0, 0, 4, 0] // 32 = " "

まさかの今までのコードの中を通ったことで、

4\を通ることができて、ループの初期化をすることができてしまう!?

天才かもしれん、、、

これによりループが一周した状態となり、

右上の図のようにループ2周目が始まります。

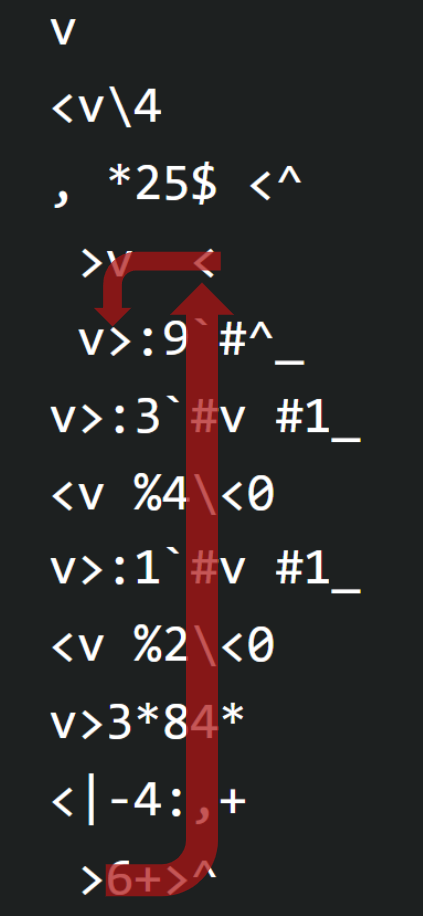

メインループ

気持ちいところ来ました~~!!!!!

この縦の羅列のコードの中を通ってるのすごくないですか??

ラスト5週目まで終えてループの始点につくと、

スタックはこのような状態になってます。

>:9`#^_

ここで、このコードによって上側へと行き、

, *25$

で出力した文字の文字コード32を消去、

改行を出力します。

そして、コードの中を通って上の行まで行きます。

一行空いてるので#で飛ばされることはないです!

v<_@#:<$<

そして、$でスタックから4を消去し、

次の数字が0ではないことを確認して

ループが再開されます。

この時、スタックは初期状態から一番上の数字のみを削除した

次の図のようになります。

[126, 125, ..., 33]

そして、残っている文字がなくなると、

_@#:

_で0と判定されて、コードが終了します。

あとがき

ここまで読んでいただきありがとうございました!!

コードが2回も縦断するところ、

すごいキレイに書けたなと自画自賛しております()

___