はじめに

IoT開発において、マイコンとサーバー間の通信にJSON(HTTP/1.1)を使用するのは一般的ですが、リソースの限られた環境では「シリアライズ負荷」「ペイロードの肥大化」「型定義の曖昧さ」が無視できない課題となります。

本連載では、Googleが開発したバイナリ形式のシリアライズ規格 Protocol Buffers (Protobuf) をマイコン向けに最適化した Nanopb を用い、ESP32-S3からローカルPCへ軽量なデータを送信・デコードするまでの工程を解説します。

理論的背景の解説はこちら

実装に入る前に、gRPCの仕組みやJSONとの比較を詳しく知りたい方は、以下の概念図解記事を併せてご覧ください。

マイコン開発の新常識?ESP32でgRPCを動かすための「理論のハブ」

1. Nanopbとは何者か?:リソース制限下での「最適解」

gRPCは本来リッチなリソースを前提としていますが、ESP32で動作させるにはフルスタックのgRPCライブラリは重すぎます。そこで、マイコン向けに特化し、静的なメモリ割り当てを基本とする Nanopb を採用します。

Nanopbは、.proto ファイルからC言語の構造体と、エンコード/デコード用のメタデータ(フィールド情報)を生成するライブラリです。

Nanopbのアイデンティティ

Nanopbは、ANSI C実装のProtobufライブラリです。Google公式のProtobufはC++がメインであり、動的メモリ割り当てを多用するため、数KBのRAMをやりくりする埋め込みシステムには贅沢すぎます。

- 極小のフットプリント: ROM使用量はわずか2〜10KB、RAM使用量にいたっては1KB以下に抑えることが可能です。

- 実績: 実は非常に身近なところで使われており、Android、iPhone、Garmin製品などの内部通信でも採用されています。

- 静的アロケーション: すべてのフィールドサイズをビルド時に確定させ、ランタイムでのメモリ断片化(Heapの食いつぶし)を完全に防ぎます。

2. インターフェース定義:.proto と .options

2.1. センサーデータの定義 (sensor.proto)

まず、通信するデータの構造を言語非依存の形式で定義します。本構成では、デバイスID、温度、湿度の3項目を定義しました 。

syntax = "proto3";

message SensorData {

string device_id = 1;

float temperature = 2;

int32 humidity = 3;

}

2.2. Nanopb特有の制約を制御する (sensor.options)

Nanopbにおいて、string 型の最大サイズを指定しないと、デフォルトでは「コールバック形式」で生成され、実装が非常に煩雑になります。これを防ぐために、.options ファイルでサイズを固定し、静的なchar配列 として生成させるのが「マイコン流」です 。

SensorData.device_id max_size:32

3. ESP-IDF ビルドシステムへの統合 (CMake)

idf.py build を叩いた際、自動的にPythonスクリプトが走り、最新の .proto から .c/.h を生成してプロジェクトにリンクさせる設定を main/CMakeLists.txt に記述します 。

ESP-IDFのビルドシステム(CMake)は非常に強力ですが、独自の挙動を知らないと今回のエラーのように「昨日まで動いていたのに急にビルドできなくなった」という罠に陥ります。

特に重要な 「早期展開(Early Expansion)」 の仕組みと、なぜこの条件分岐が必要なのかについて、技術的な詳細を深掘りして解説します。

🛠️ CMakeLists.txt の解説

ESP-IDFのビルドは、通常のCMakeとは異なり 「2段階」 でスクリプトを読み込みます。この特性を理解することが、nanopbをスムーズに統合する鍵です。

1. 「早期展開(Early Expansion)」という門番

ESP-IDFは、プロジェクト全体のコンパイルを始める前に、すべてのコンポーネントをスキャンして「どのコンポーネントが何に依存しているか」というグラフを作成します 。

-

課題: このスキャン中、CMakeは「スクリプトモード」として動作します。このモードでは、ビルドターゲットを定義する

add_custom_commandなどの命令を実行することが禁止されており、無視して記述すると 「command is not scriptable」 という致命的なエラーで停止します 。 -

対策: そこで

if(NOT CMAKE_BUILD_EARLY_EXPANSION)を使い、「今は依存関係を調べているだけ(早期展開)なら、重いビルド処理は読み飛ばしてね」と明示的に指示する必要があります 。

2. ディレクトリ作成のタイミング問題

ビルドシステムは、idf_component_register の INCLUDE_DIRS に指定されたパスが 「実在するか」 を厳格にチェックします 。

-

落とし穴: コード生成先である

generatedフォルダをビルド時(ifの中)に作ろうとすると、その前の「早期展開」の段階で「指定されたディレクトリが見つからない!」とエラーが出てしまいます 。 -

解決策: したがって、

file(MAKE_DIRECTORY ...)だけは条件分岐の外に出し、スキャンが始まる瞬間に「空でもいいから箱だけは作っておく」という前処理が必要になります 。

3. 生成ファイルと main.c の結合

Protobufで生成される .pb.c と .pb.h は、ビルドが始まるまで存在しません。これらを安全にコンパイルに組み込むために、以下のテクニックを使っています 。

-

target_sources: コンポーネントのライブラリ(${COMPONENT_LIB})に対して、動的に生成されるソースファイルを後付けで追加します。 -

OBJECT_DEPENDS:main.cのプロパティとして設定します。これにより、「main.cをコンパイルする前に、必ず.pb.hの生成(Pythonスクリプトの実行)を完了させてね」という依存関係をCMakeに教え込み、ビルド順序の破綻を防ぎます。

💡 修正後の CMakeLists.txt 全容

これらを踏まえた、構成がこちらです。

# 1. パスの確定とディレクトリの強制作成

# idf_component_register のパスチェックをパスするために、ifの外で即座に実行する

set(GEN_DIR "${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/generated")

file(MAKE_DIRECTORY "${GEN_DIR}")

# 2. コンポーネントの登録

# 依存関係(REQUIRES)を定義し、生成先をインクルードパスに含める

idf_component_register(

SRCS "main.c"

INCLUDE_DIRS "." "${GEN_DIR}"

REQUIRES nanopb nvs_flash esp_wifi esp_http_client esp_event

)

# 3. 実際のビルドロジック(実際のコンパイルフェーズのみ実行)

if(NOT CMAKE_BUILD_EARLY_EXPANSION)

set(NANOPB_GEN "${CMAKE_SOURCE_DIR}/components/nanopb/generator/nanopb_generator.py")

set(PROTO_DIR "${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/proto")

set(PROTO_FILE "${PROTO_DIR}/sensor.proto")

set(OPTIONS_FILE "${PROTO_DIR}/sensor.options")

set(GEN_SRC "${GEN_DIR}/sensor.pb.c")

set(GEN_HDR "${GEN_DIR}/sensor.pb.h")

# Pythonによる自動コード生成コマンド

add_custom_command(

OUTPUT "${GEN_SRC}" "${GEN_HDR}"

# -I でプロトファイルのディレクトリを指定し、protocのパス解決を助ける

COMMAND python "${NANOPB_GEN}" -I "${PROTO_DIR}" -D "${GEN_DIR}" "${PROTO_FILE}"

# .proto だけでなく .options が更新された時も再生成をトリガーする

DEPENDS "${PROTO_FILE}" "${OPTIONS_FILE}"

VERBATIM

)

# 生成されたCソースをビルド対象に追加

target_sources(${COMPONENT_LIB} PRIVATE "${GEN_SRC}")

# main.c が生成ヘッダーに依存していることを明示(コンパイル順序の制御)

set_source_files_properties("main.c" PROPERTIES OBJECT_DEPENDS "${GEN_HDR}")

endif()

このように「ESP-IDFのビルドプロセスの多段性」を考慮した設計にすることで、開発者は .proto ファイルを更新して Build ボタンを押すだけで、常に最新のインターフェースが C言語と Python の両方に反映される、モダンな開発環境を手に入れることができます。

この CMake の挙動は、ESP-IDF で自作のコード生成ツール(画像変換やフォント生成など)を組み込む際にも応用できる、一生モノのテクニックと言えるでしょう。

4. ESP32側:実装とエンコード処理

main.c では、30秒ごとに のランダムな温度データなどを生成し、NanopbでシリアライズしてHTTP POST送信します。

シリアライズのポイント

必ず SensorData_init_default で初期化を行い、pb_ostream_from_buffer で出力ストリームを作成します。

uint8_t buffer[128];

SensorData message = SensorData_init_default; // 必須:デフォルト値で初期化

// データのセット

snprintf(message.device_id, sizeof(message.device_id), "ESP32-S3-GRPC-LAB");

message.temperature = temperature;

message.humidity = humidity;

// シリアライズ(バイナリ化)

pb_ostream_t stream = pb_ostream_from_buffer(buffer, sizeof(buffer));

if (!pb_encode(&stream, SensorData_fields, &message)) {

ESP_LOGE(TAG, "Encoding failed!");

}

5. 受信側:uv + Flask によるモダンな検証環境

検証サーバーは Python の高速パッケージマネージャー uv を使用します。sensor_pb2.py を通じて受信したバイナリをデコードします。

# Python用コード生成(依存関係をその場だけ解決)

uv run --with grpcio-tools python -m grpc_tools.protoc -I=main/proto --python_out=. main/proto/sensor.proto

# サーバー起動(Flask + protobuf)

uv run --with flask --with protobuf python server.py

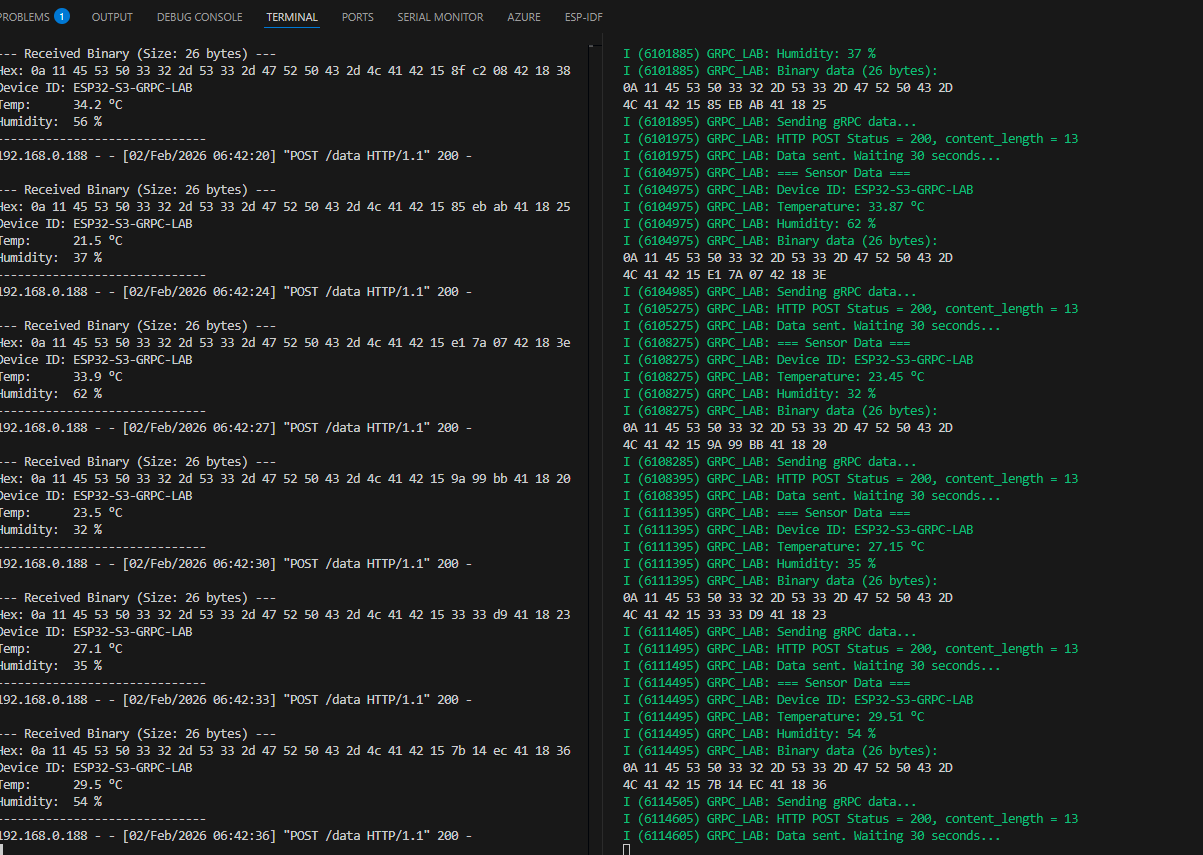

6. まとめ:26バイトに凝縮されたデータ

Windowsやキュリティソフトなどのファイアウォール設定(ポート5000の解放)をクリアすれば、PC側で見事にデータが復元されます。

検証結果:

--- Received Binary (Size: 26 bytes) ---

Hex: 0a 11 45 53 50 33 32 2d 53 33 2d 47 52 50 43 2d 4c 41 42 15 66 66 c6 41 18 37

Device ID: ESP32-S3-GRPC-LAB

Temp: 24.8 °C

Humidity: 55 %

JSONでは60バイトを超えていたペイロードが、型情報を維持したままわずか 26バイト に凝縮されました。この効率性と開発体験こそが、gRPCをマイコンに導入する最大のメリットです。

次回はステージをクラウドへ移し、Azure Functions でこのバイナリを受け取ります!

📦 ソースコード

本プロジェクトの全ソースコードは GitHub で公開しています。

GitHub: esp32-grpc-lab-sample