仕事でNGSIによるInformation modelを扱う機械になったのでまとめてみた。

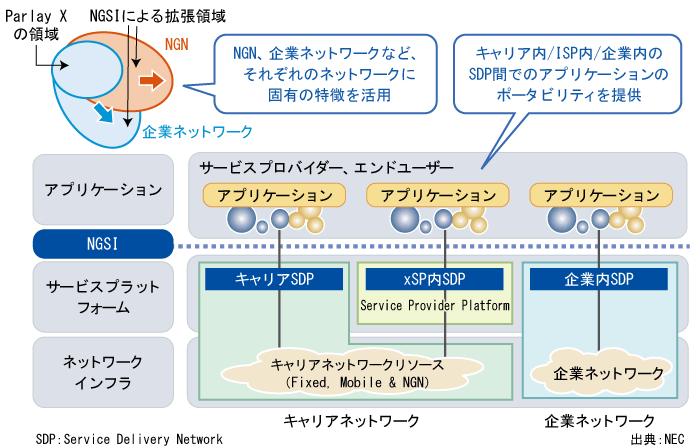

NGSIとは

ネットワークAPIの共通規格のこと

国内では主にNECがメインとなって進めていた。

OMA(Open Mobile Alliance)という団体で、仕様策定などを行なっている。

各国、各社の取り組みについて

国内

官民データ活用共通プラットフォーム協議会(製造業やSIer、クラウドベンダーなどの集まり)がNGSIを用いたシステムの実証実験を2018年ごろから実施している。

海外

欧州の官民プロジェクトにて

NGSIをベースとしたFIWAREというスマートシティプラットーフォームで活用できるOSS群の活用や、中のデータの持ち方などを定義している。

NGSI v2とは

改良され単純化された OMA-NGSIのバインディング

- 単純なことが容易にできる

- 複雑なことができる

- アジャイル、実装主導型のアプローチ

- デベロッパー・フレンドリー(RESTful, JSON)

リソースURLに/v2プレフィックスを使用する。

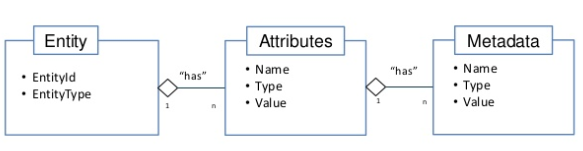

モデル(NGSI)

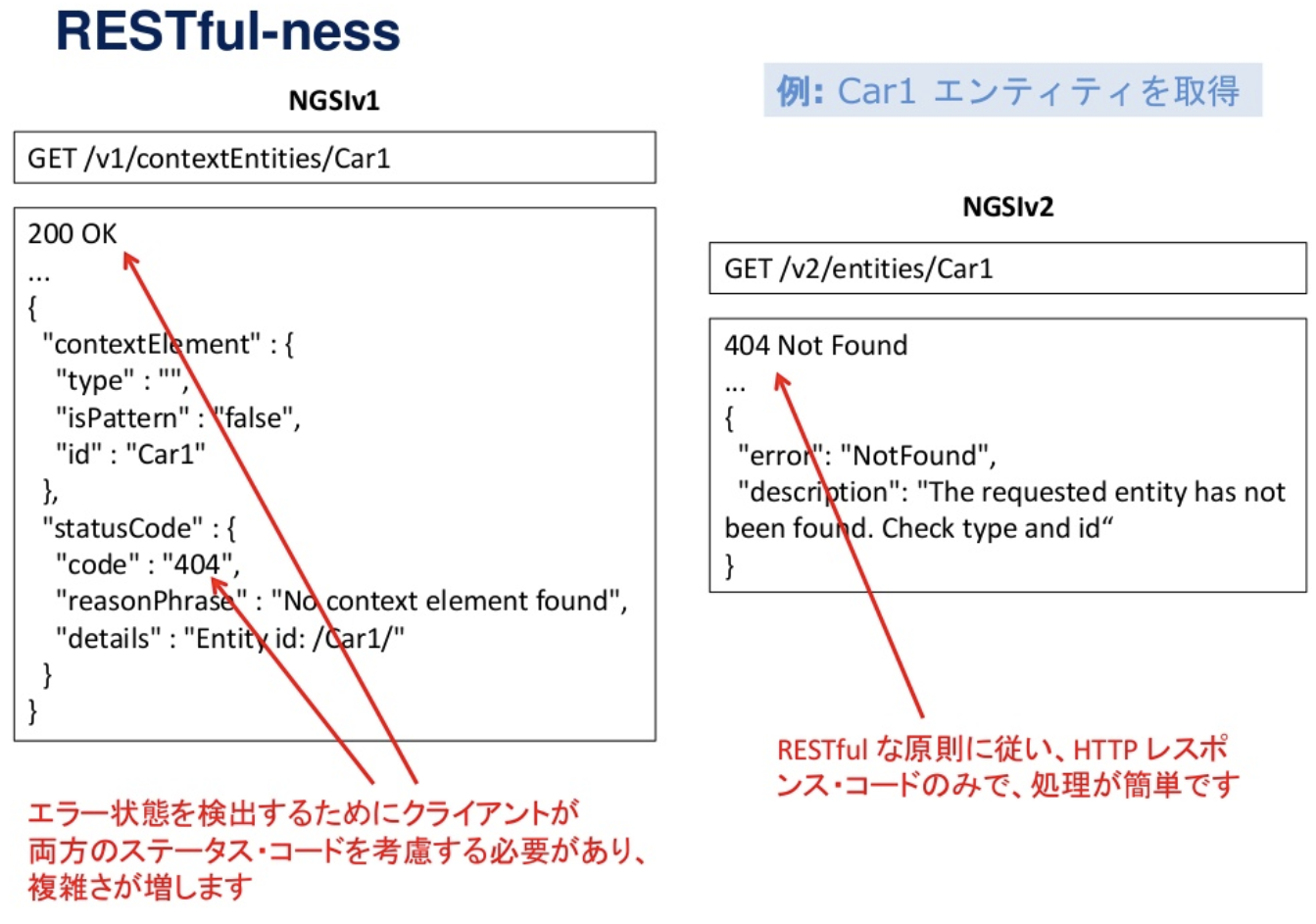

RESTful-ness

NGSI v1では

- 厳密ではRESTfulではなかった。リソースを識別することはできず、単なる操作の種類を示していた。

- POSTのみであった。

- 実際、RESTfulというよりも、RPCに近い。

NGSI v1との違い

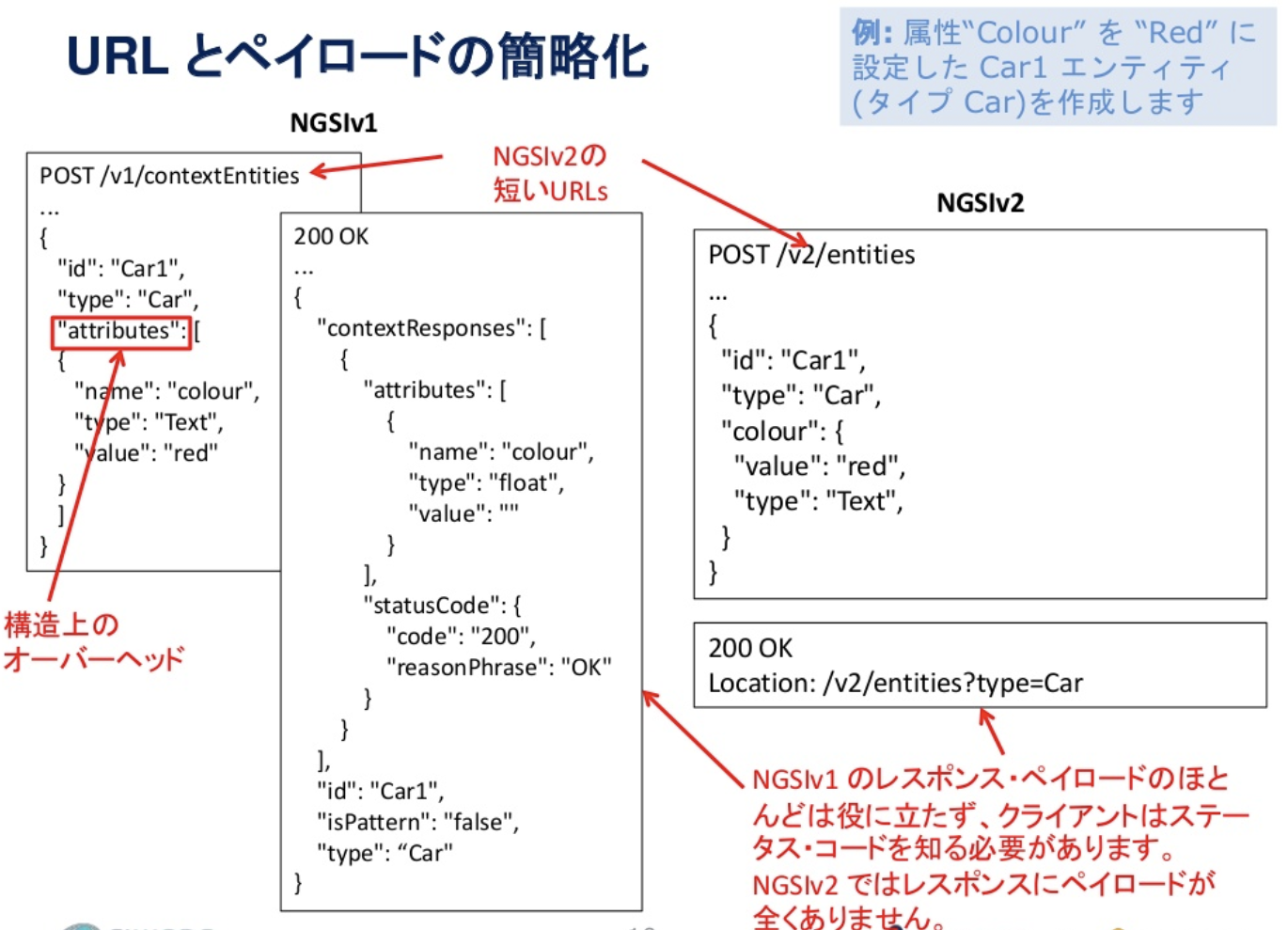

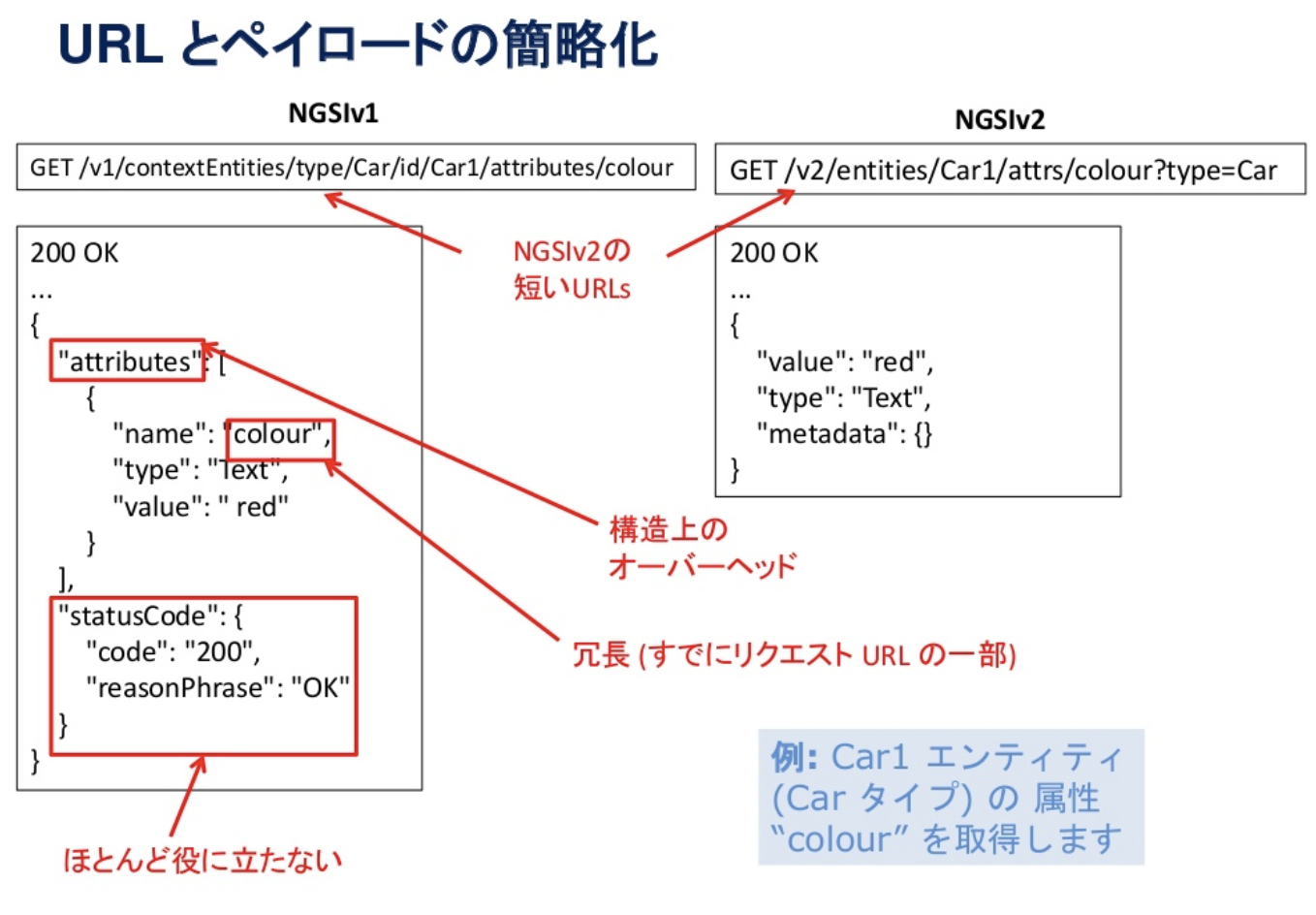

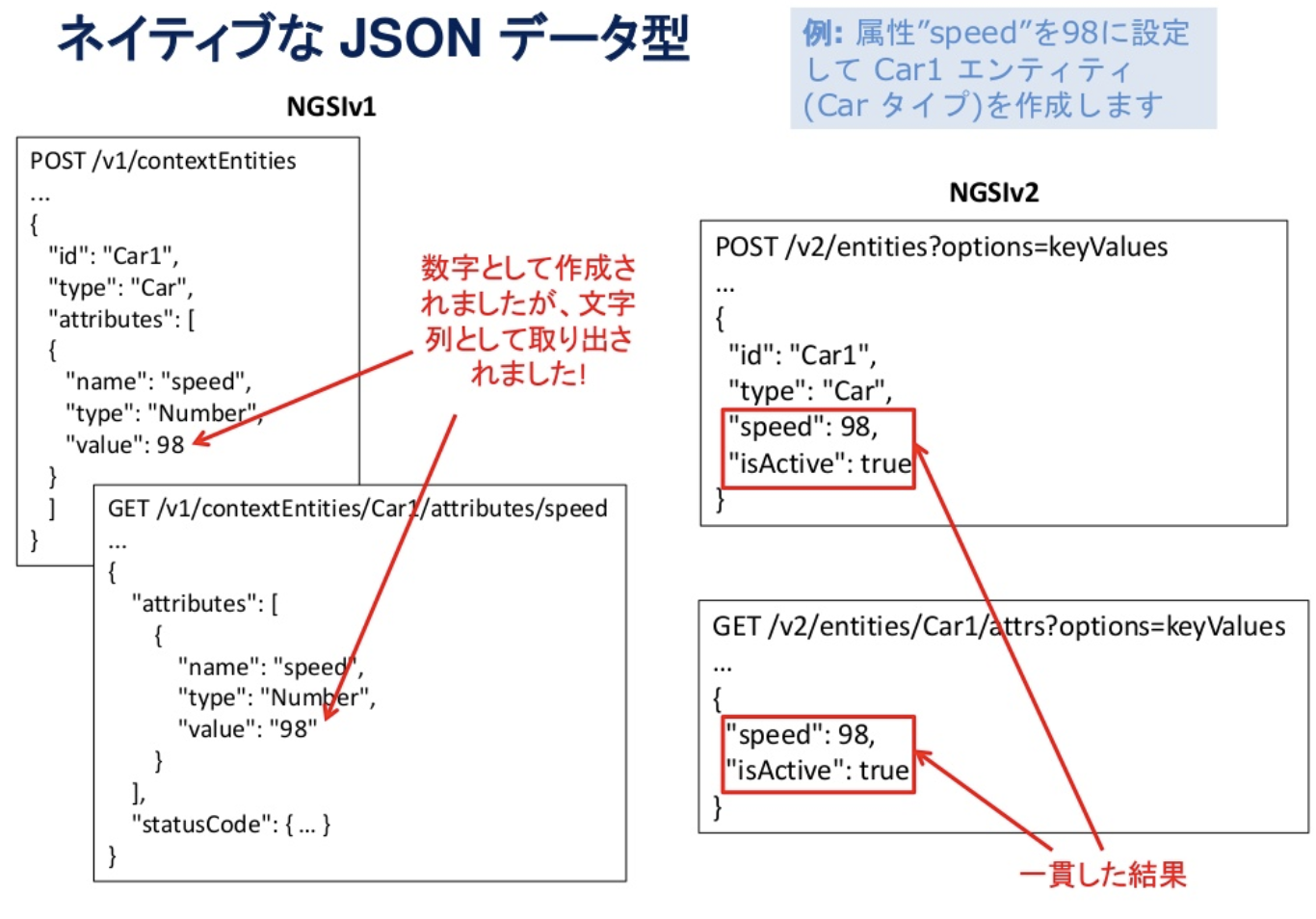

JSON

以下のようにリクエスト・レスポンスの一連の動きをみても

ペイロードの長さやURLの簡潔さにおいて、v2はv1よりも優れていることがわかる。

v1はXMLエンコーディングに合わせて文字列ベースで作られていたが、v2ではJSONベースで様々な型が利用できる。

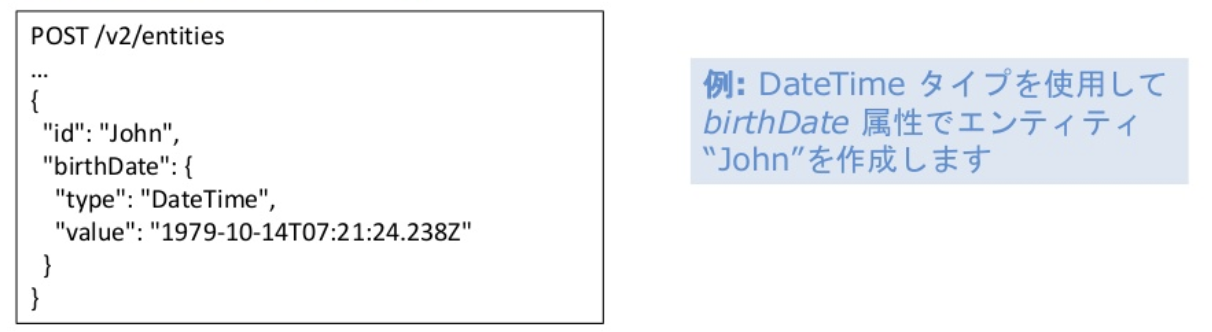

Datetimeについても、v1は文字列でしか扱うことはできないが、v2ではサポートされている。

これは、v2が優れているというより、v1がビミョーなきがする。

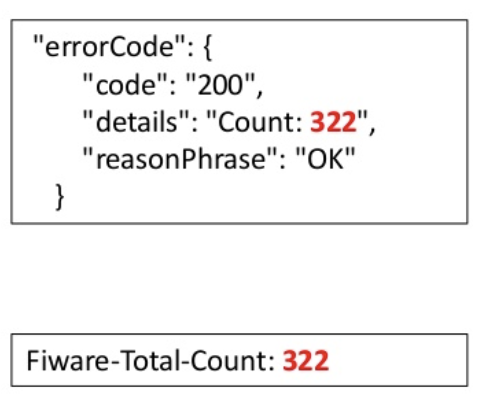

ページネーションだと露骨にv1はまずい。

上:v1、下:v2

errorCodeとして扱われている。(errorではないにも関わらず)

その他

RESTfulとは

REpresentational State Transferの略

特徴

アドレス可能性

URIをつうじ、リソースを端的にさし示すことができる性質を有している。APIのバージョン、データを取得するのか、それとも更新するのか、などが一目でわかるように全ての情報が一意なURIで表現されているようにすること。

ステートレス性

全てのHTTPリクエストが完全に分離している性質であること。セッション管理などの状態管理は行われない。

接続性

ある情報に「別の情報へのリンク」を含めることができること。また別の情報に接続できること。

統一インタフェース

CRUDは全てHTTPメソッドを使用すること

参考資料

https://businessnetwork.jp/Detail/tabid/65/artid/245/Default.aspx

https://www.slideshare.net/fisuda/ngsiv2-overview-for-developers-that-already-know-ngsiv1-ja