1. はじめに

DataRobotユーザー会2025で発表された「AIエージェントテンプレート」の全体像について解説します。このテンプレートは、AIエージェント開発のハードルを大幅に下げ、開発者がより創造的なタスクに集中できる環境を提供します。今回は、GitHubリポジトリのチュートリアルに沿って、その全体像を掴んでいきましょう。

2. AIエージェントテンプレートの全体像

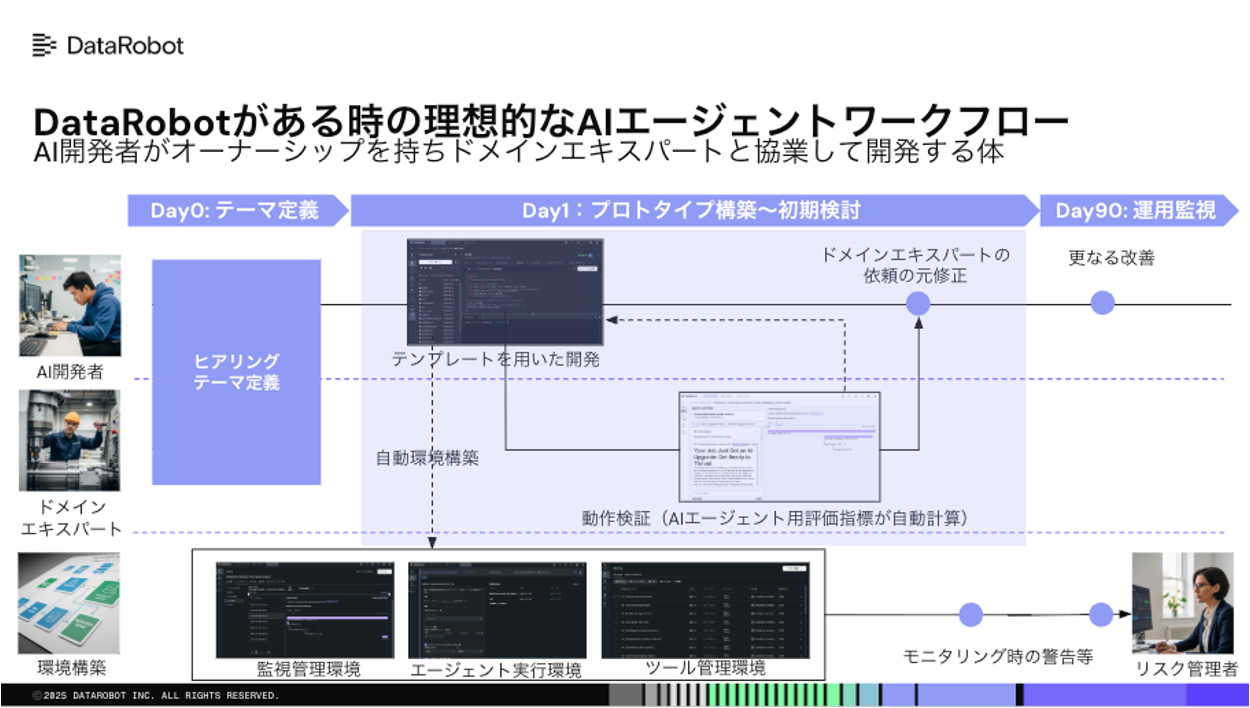

「AIエージェントテンプレート」は、DataRobotのプラットフォーム上でAIエージェント開発を支援するためのテンプレートです。AI開発者とドメインエキスパートが協業して開発を進められるように設計されており、煩雑な環境構築を不要にすることで、コア機能の開発に集中できる点が大きなメリットです。

このリポジトリには、AIエージェントを構築するためのコードが、フレームワークやユースケースごとに整理されています 。

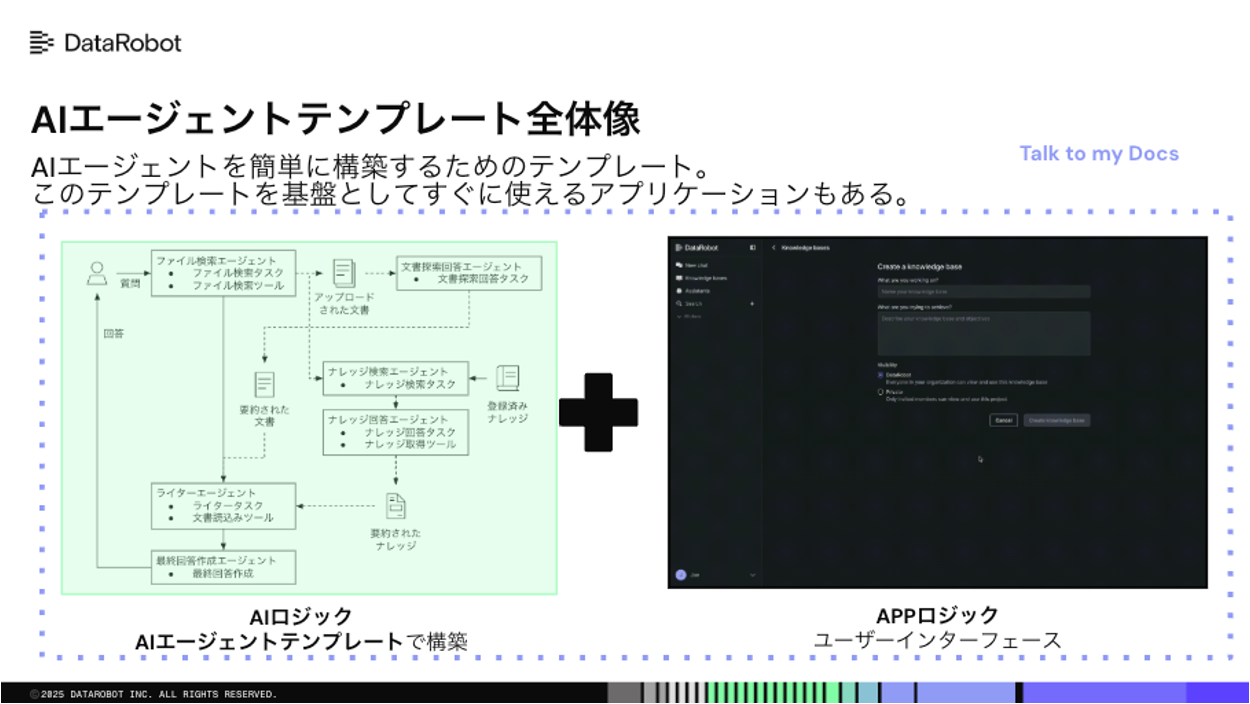

AIエージェントテンプレート:CrewAI、LangGraph、Llama-Indexといった主要なフレームワークをサポートしており、使い慣れたツールを活用できます。また、様々なフレームワークに柔軟に対応できるagent_generic_baseフレームワークもサポートしています。AIエージェントを触り始めたばかりの方はシンプルなCrewAIや日本語解説が豊富なLangGraphからスタートすることをお勧めします。

ユースケース特化型テンプレート:「AIエージェントテンプレート」は柔軟な基盤ですが、よく使われるテーマに関しては、すぐに使えるアプリケーションとしてテンプレートが用意されています。例えば、「Talk to my Docs」は、データを投入するだけで文章を解釈して回答するエージェントを構築できます 。「Talk to my Docs」に関しては別のブログで解説します。

3. テンプレートの活用方法

AIエージェントテンプレートの利用開始は非常にシンプルです。GitHubリポジトリのGetting startedを参照しながら順番に実行していきます。

3.1 リポジトリのクローン

Githubからリポジトリをクローンしてください。

git clone https://github.com/datarobot-community/datarobot-agent-templates.git

cd datarobot-agent-templates

次に、クローンしたリポジトリの中に.env.sampleファイルが含まれているので.envファイルに書き換えてください。

# Copy the sample environment file

cp .env.sample .env

.envファイルの中で皆様のDataRobotのAPIトークンを取得してください。DataRobotのCodeSpace環境で実行する際はこれらの設定は不要です。

# DataRobot API keys and endpoint

DATAROBOT_API_TOKEN=<Your API Token>

DATAROBOT_ENDPOINT=https://app.datarobot.com/api/v2

#DATAROBOT_ENDPOINT=https://app.jp.datarobot.com/api/v2

3.2 フレームワークの選定

次に、フレームワークとしてCrewAIを選定します。

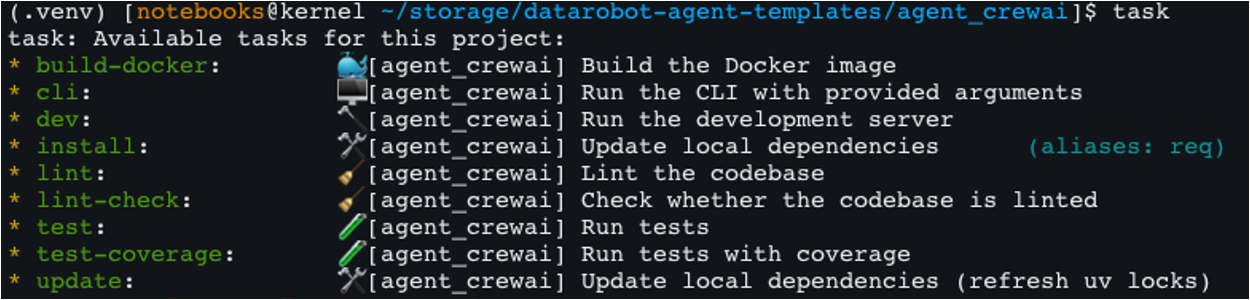

DataRobotのAIエージェントフレームワークでは、タスク(task)コマンドを使って作業を進めます。タスクコマンドは、繰り返し使う処理をひとまとめにする仕組みです。これにより、DataRobotが用意したタスク系のコマンドを覚えるだけで、細かい処理手順をいちいち覚える必要がなくなります。利用できるタスクコマンドの一覧を確認するには、単純に以下のコマンドを実行してください。

task

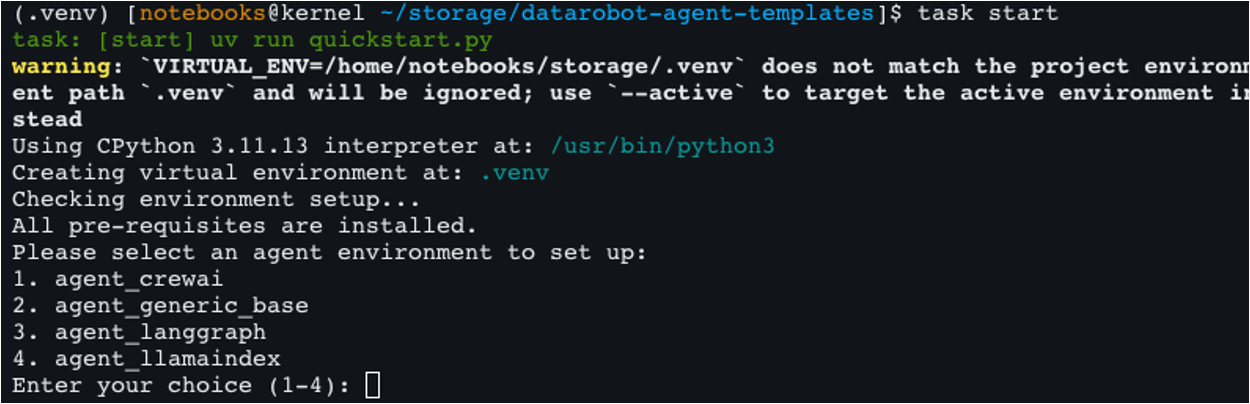

最初にTask startを実行します。

task start

どのフレームワークを使うか確認されるので今回のケースはCrewAI[1]を選択します。この操作を行うと、CrewAI以外のフレームワーク関連のフォルダが削除され、CrewAIを使ったAIエージェントの構築に必要な環境が自動的に整えられます。

3.3 AIエージェントの実行方法①:CLIによるAIエージェントの検証

それではセットアップが完了したのでAIエージェントを実際に動かしてみましょう。AIエージェントの実行の仕方は3種類ありますが、ここではCLIコマンドを使った検証を行います。CLIコマンドの利点はなんといっても手軽さにあります。最初の疎通確認やコーディングが得意なAI開発者はこちらの実行方法を使うケースが多いです。

今回のAIエージェントの核となるロジックは、custom_model/agent.pyに書かれています。このAIエージェントは、プランナー、ライター、エディターの3つのエージェントを使い、高品質な記事の出力を目指しています。

ドキュメントでは英語での実行例が示されていますが、今回は日本語で出力が得られるよう少しだけ変更を加えます。具体的には、最小限の変更で済むように、ライターのdescriptionに「日本語のブログを書くこと」を明示的に指示しました。

def task_write(self) -> Task:

return Task(

description=(

"1. Use the content plan to craft a compelling "

"blog post on {topic}.\n"

"2. Incorporate SEO keywords naturally.\n"

"3. Sections/Subtitles are properly named "

"in an engaging manner.\n"

"4. Ensure the post is structured with an "

"engaging introduction, insightful body, "

"and a summarizing conclusion.\n"

"5. Proofread for grammatical errors and "

"alignment with the brand's voice.\n"

),

expected_output="A well-written japanese blog post " #日本語

"in markdown format, ready for publication, "

"each section should have 2 or 3 paragraphs.",

agent=self.agent_writer,

)

CLIコマンドについても、ドキュメントの記載を元の英語から日本語へと変更しました。

task agent:cli -- execute --user_prompt 'AIエージェントについて教えて'

実行結果を見ると、日本語のブログができあがっています。一見するとシンプルなアウトプットですが、実はその裏で複数のAIエージェントが、得意なことを活かしながら協力して作業を進めてくれた結果です。

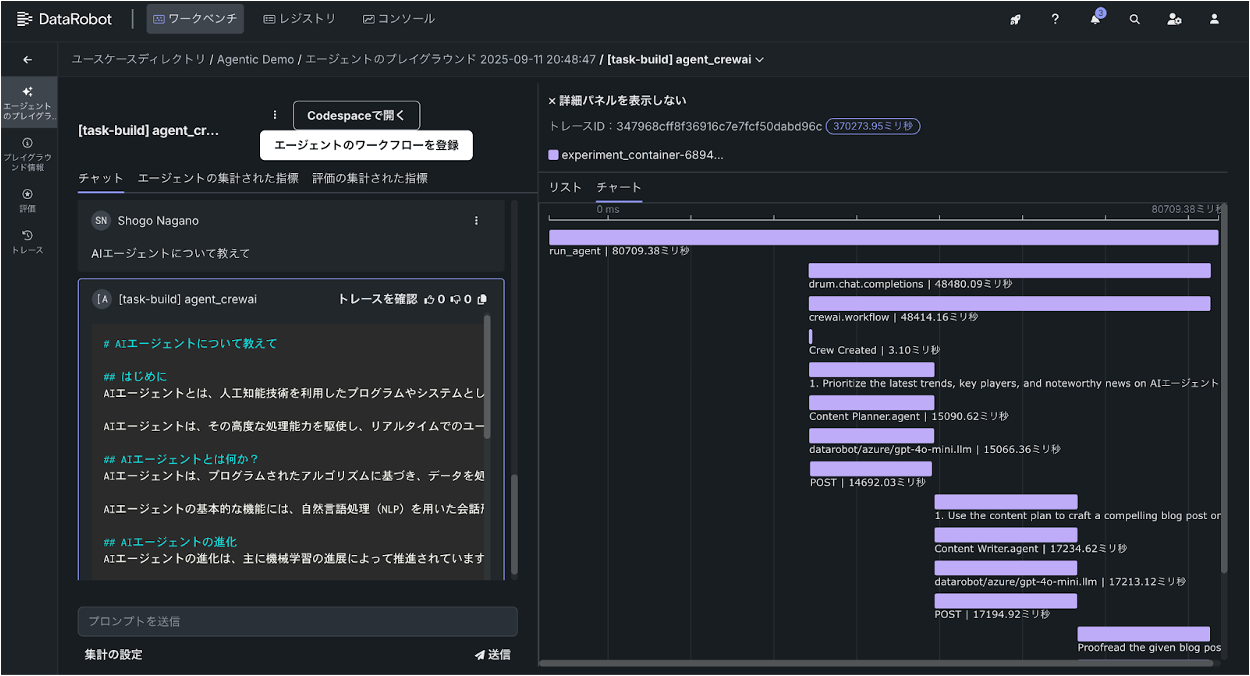

3.4 AIエージェントの実行方法②:task buildによるプレイグラウンドでの検証

task build は、AIエージェントを検証するためのコマンドで、task cli と比較してDataRobotを使った評価なども行えるのが特徴です。こちらの特徴はリッチな検証環境です。CLIコマンドだけでは難しい複数のAIエージェントの比較や評価指標を用いた定量評価等が可能です。また、後述するtask deployと違ってデプロイをしていないため、比較的素早くコマンドが完了する点もメリットです

task build

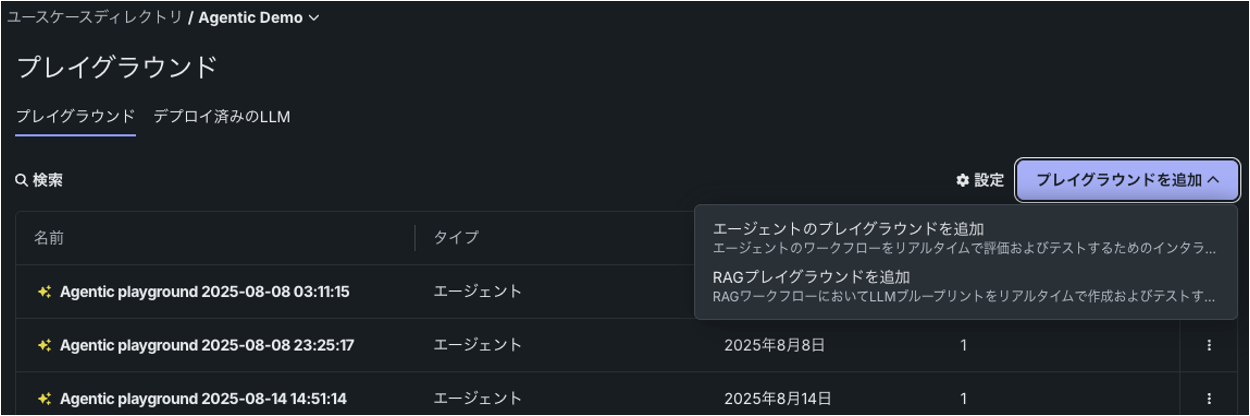

プレイグラウンドから、「エージェントのプレイグラウンドを追加」 ボタンをクリックします。

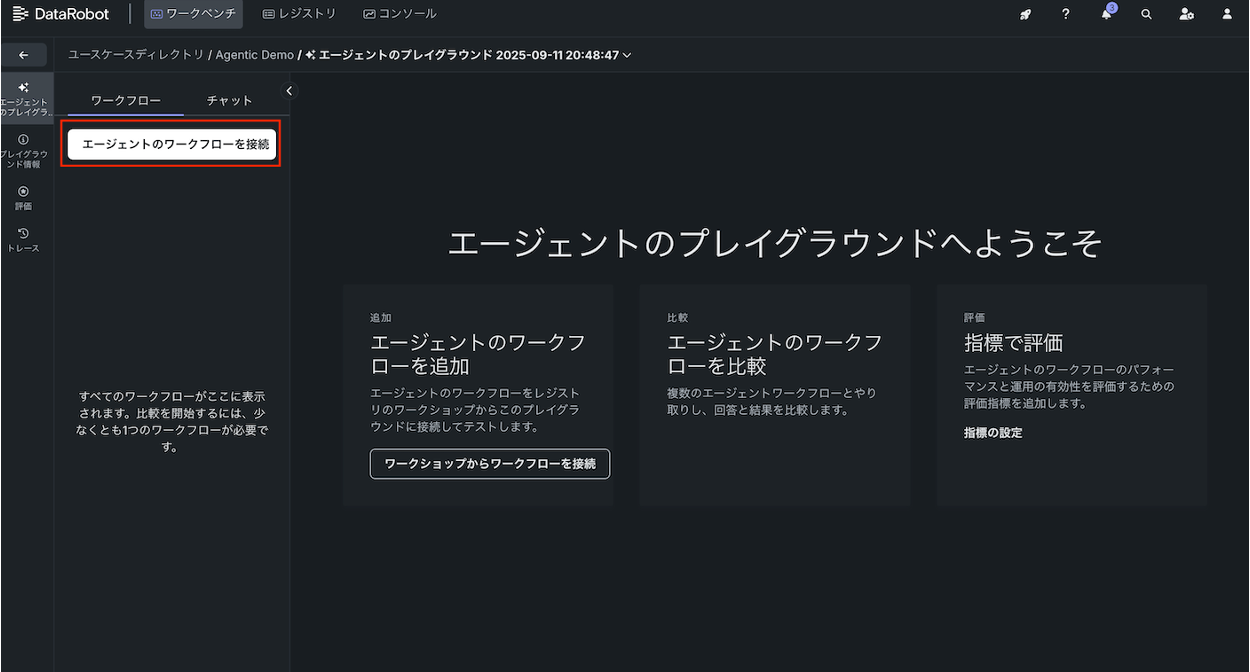

「エージェントのワークフローを接続」 をクリックし、先ほどtask buildのコマンド実行の際に指定した名前を探し、AIエージェントと接続します。

このプレイグラウンド画面では、複数のAIエージェントの比較やモニタリングに加え、AIエージェント専用の評価指標を含む様々な分析が可能です。

3.5 AIエージェントの実行方法③:task deployによるAIエージェントのデプロイと監視管理

最後にtask deployについて紹介します。こちらは本番環境にデプロイする用のコマンドです。これまでにご紹介した2種類のAIエージェントの実行方法と比べてセットアップには時間を要します。反面、専用のAIエージェントの実行環境が立ち上がるのでプロダクトやアプリケーションにする際はこちらのコマンドを用います。task deploy を実行するとデプロイが完了するので、CLIコマンドを使ってプロンプトを送信してみましょう。このCLIコマンドは、先ほど使ったものと似ていますが、今回はデプロイしたAIエージェントにリクエストを送る点が異なります。(前回はCodeSpace環境で実行しました。)

task deploy

task agent:cli -- execute-deployment --deployment_id %your_id% --user_prompt 'AIエージェントについて教えて'

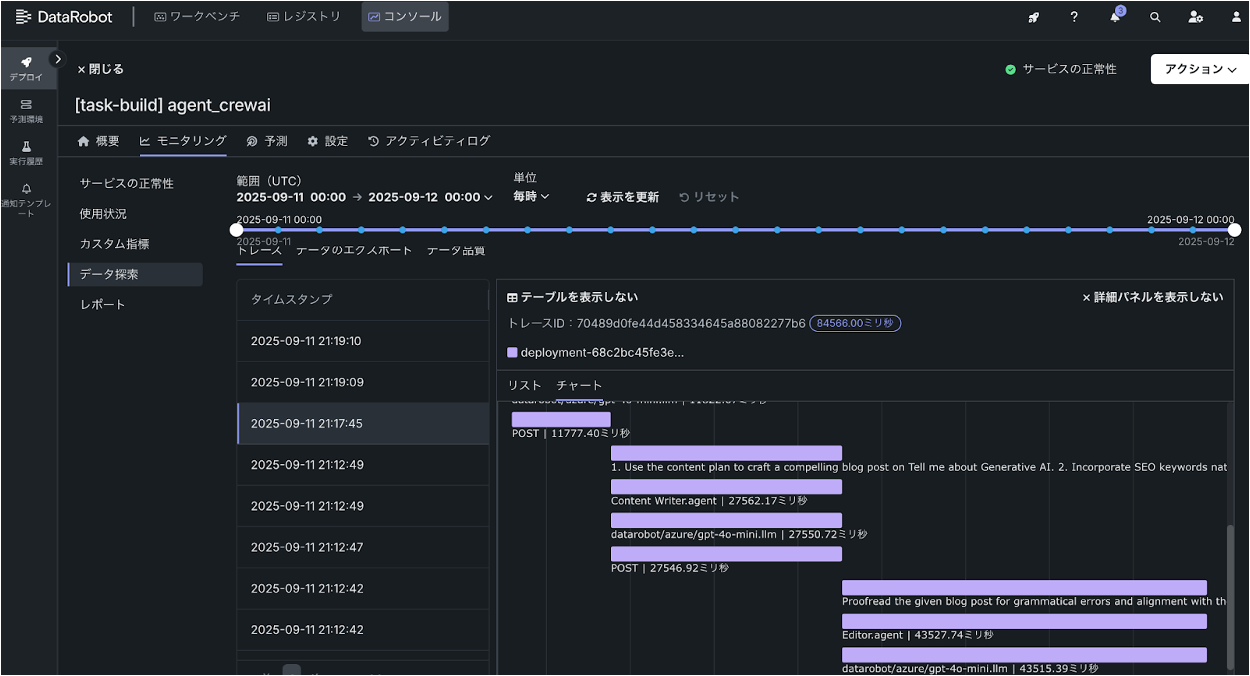

コンソール上の「デプロイ」画面にて、対象のAIエージェントを選択すると、従来の予測AIや生成AIのデプロイと同様に、サービスの健全性やカスタム指標の監視が可能です。

加えて、「トレース」機能も提供されます。このトレース画面はtask build時の結果と類似していますが、デプロイ後の結果は、本番環境における高負荷なリクエスト等にも対応可能な設計となっています。

4. DataRobot AIエージェントテンプレート入門まとめ

本記事では、DataRobotユーザー会2025で発表された「AIエージェントテンプレート」の全体像を解説しました。このテンプレートは、AIエージェント開発のハードルを大きく下げ、開発者がより創造的なタスクに集中できる環境を提供します。今回は、「AIエージェントテンプレート」で何ができるのか、そして3つの実行方法についてご紹介しました。この記事が、皆様のAIエージェント開発の第一歩となることを願っています。