はじめに

Matplotlibで画像やヒートマップを描いたとき、

縦横比は aspect='equal' で揃えているのに、なぜかtick(目盛り)の間隔がズレて見えること、ありませんか?

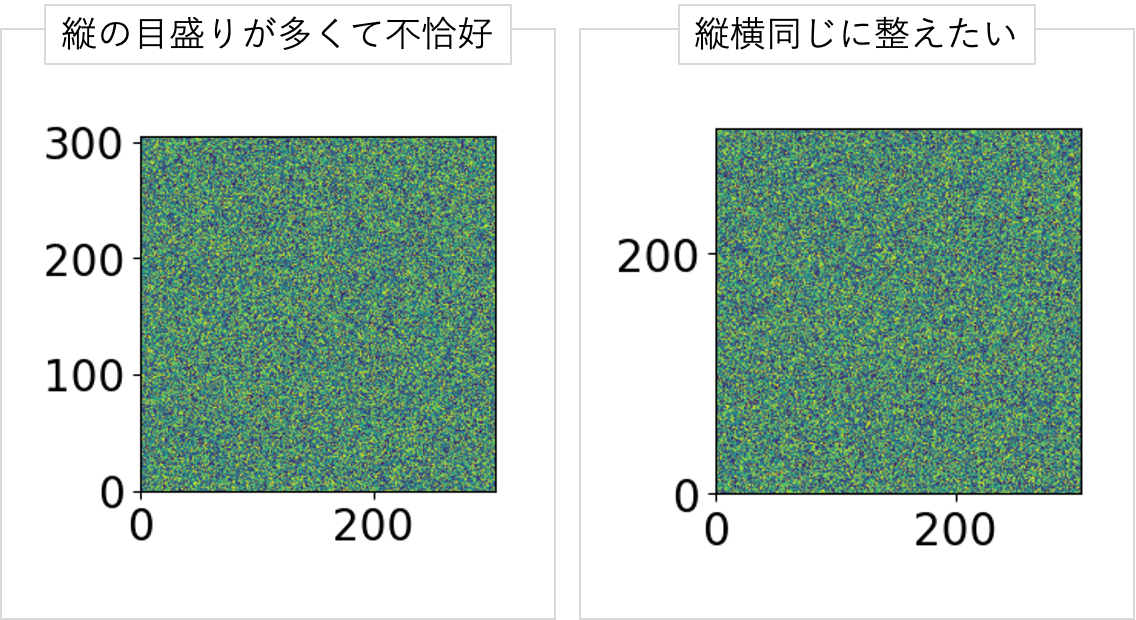

たとえば、下の図のようなケースです。

左側が「よくある問題のグラフ」、右側が今回めざす理想のグラフ(=この変換を自動で実現したい!)です。

今回は、こうした「tickのズレ問題」を縦横で美しく揃えるコツを紹介します。

※本記事では、ヒートマップなど「縦横比が同じ」プロットを扱うことを前提としています。

本記事のコードはGoogle Colabでも動かせます

すぐ試したい方はこちら

なぜtickがズレるのか?

Matplotlibは、tickラベルが重ならないように自動で間引いて配置してくれます。

この処理自体はとても便利ですが、ラベルの方向や長さの違いによって、以下のような非対称性が生まれます。

横軸のラベルは横向きに並ぶため、縦軸よりも重なりやすく、tickが間引かれやすいといった現象が起きます。

その結果、同じスケール感であっても、tickの“数”や“表示密度”がズレてしまうのです。

グラフ全体の印象に微妙な違和感を与える原因になります。

解決策:tickを“片方に合わせて”整える

tickが自動調整されるなら、一方のtickにもう一方を合わせてあげればいい。

特に、ラベルが間引かれやすい横軸に合わせると、グラフの見た目は一気に整います。

最終的に行き着いたコードを紹介します。

なぜこのコードに行き着いたかは少し長くなるのですが、興味がある方は補足をご覧ください。

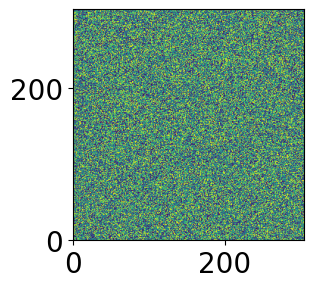

サンプルコード

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

data = np.random.rand(305, 305)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(3, 3))

# ヒートマップ表示(正方形アスペクト)

im = ax.imshow(data, origin='lower', cmap='viridis')

ax.set_aspect('equal')

ax.tick_params(labelsize=20)

# ticksを確定し、x軸とy軸で揃える(ここが重要)

fig.canvas.draw()

ticks = ax.get_xticks()

ax.set_xticks(ticks)

ax.set_yticks(ticks)

ax.set_xlim(-0.5, data.shape[1] - 0.5)

ax.set_ylim(-0.5, data.shape[0] - 0.5)

plt.show()

fig.canvas.draw()

ticks = ax.get_xticks()

ax.set_xticks(ticks)

ax.set_yticks(ticks)

ax.set_xlim(-0.5, data.shape[1] - 0.5)

ax.set_ylim(-0.5, data.shape[0] - 0.5)

これを加えるだで、tickの間隔が縦横で一致し、グリッドや枠線も美しく見えるようになります。

補足

ここからは先のコードの深掘りになります。

サンプルコードの重要な箇所は以下になります。

fig.canvas.draw()

ticks = ax.get_xticks()

ax.set_xticks(ticks)

ax.set_yticks(ticks)

ax.set_xlim(-0.5, data.shape[1] - 0.5)

ax.set_ylim(-0.5, data.shape[0] - 0.5)

このコードが必要な理由について説明します。

ここがややこしい!tickの世界

Matplotlibでは、tick(目盛り)の位置や数は「描画の直前」に自動調整されます。

そのため、get_xticks() を使っても、その時点で取得できるのは「仮のtickリスト」であり、実際に画面に描かれるtickかどうかは分かりません。

そこで、

-

fig.canvas.draw()で一度“仮描画”させてtick配置を確定させる - そのタイミングで

get_xticks()を呼び出して、「実際に使われるtickリスト」を取得する - そのtickリストを

set_xticks,set_yticksで両軸の目盛りとして指定する - さらに、見せたくない範囲まで出てしまうtickをシャットアウトするため、

set_xlim,set_ylimで表示範囲を指定する

4番は不要では?と思う方も多いと思います。

実はここがややこしいポイントなので、以下に補足します。

なぜ4番が必要なの?

get_xticks()で得られるtickリストは、Matplotlibが「データ全体をカバーする間隔」で自動配置してしまうため、実際のデータ範囲(たとえば0〜304)より外側(たとえば−50や350など)にまでtickが付く場合があります。

そのため、そのまま set_xticks, set_yticks を使うと、「本当は見せたくない範囲」までtickが表示されてしまいます。

そこで重要なのがこの2行です。

ax.set_xlim(-0.5, data.shape[1] - 0.5)

ax.set_ylim(-0.5, data.shape[0] - 0.5)

これを加えるだけで、余分なtickや外側の目盛りをきれいにシャットアウトできます。

おわりに

グラフって、一見脇役に見える存在に、どれだけ真摯に向き合えるかにかかっていると思います。

その中でもtickは、グラフのスケール感を支える大切なパーツです。

ただ、tick配置の内部で起こるせめぎ合いが、ときにグラフ全体の雰囲気を微妙に揺らしてしまうんですよね。

こうした、個々のパーツの葛藤に目を向けることが、最終的に「伝えたいこと」の輪郭を、より確実に届けてくれるのだと思います。

Matplotlibは、デフォルトだけでは届かない壁がある。

でも手を加えすぎれば、それは“独りよがり”になってしまう。

そのあいだにある、絶妙なバランスこそが、世界観を“量産可能なかたち”に昇華させてくれるのだと思います。

……と、つい語ってしまいましたが、Matplotlibに込められた思想は、きっともっともっと深くて。

この文章もまた、“グラフのためのグラフ”を描いているに過ぎません。

でも、結局「きれいなグラフ」って、何なんでしょうか。

Matplotlib自身も、きっとまだその答えを探し続けていて。

世に出ることのなかった“グラフのためのグラフ”たちの中に、まだ誰も知らない黄金比が、静かに眠っているのかもしれません。

いつかそれに気づける日が来ると思うと、今から楽しみで仕方ありません。