これは MIERUNE AdventCalendar 2023 19日目の記事です。

昨日は @nokonoko_1203 さんによる 「OpenSearchに「全国の道の駅」の位置情報を突っ込んでサクッと可視化する」 でした。

はじめに

こんばんわ。MIERUNEの鈴木です。

私が所属する会社、MIERUNEはGISに関わる業務を専門的に行ってるIT企業です。

一方、開発環境、および、開発したプログラムの成果物のリリースでは、クラウド環境であるAmazon Web ServicesことAWSを頻繁に利用してる会社でもあります。

さて、つい先日、2023年11月末〜12月はじめにかけて、米国ラスベガスで行われた AWS re:Invent 2023 イベントに参加したわたしの上司から、ちょっと変わったグッズを譲ってもらいました。

それは aws BuilderCards というAWS謹製のアナログカードゲームです。

突然ですが、私は40年以上ゲームを遊び続けている、ゲーム大好きっ子です。

最近も、任天堂SwitchやPC(STEAM)等で遊べるデジタルゲームだけでなく、「カタン」「モノポリー」等のアナログゲームも大好きです。

この aws BuilderCards ゲームですが、AWSのイベントに参加して持ってる人もそれなりに多いのではないでしょうか?ただ、遊び方がよく分からない…という人も多いかと思います。

今回、この記事を書くにあたって、aws BuilderCards のルールを調べてみたところ、AWSの各種サービスを組み合わせるための学習教材として利用できつつ、ゲームとしてもよく練られたものであることがわかりました。

ということで、本日、私が担当するMIERUNEアドベント・カレンダーではこの aws BuilderCards ゲームの紹介、および、遊び方について説明してみたいと思います。

aws BuilderCardsとは?

aws BuilderCards は2〜4人まで遊べる、対戦型アナログカードゲームです。

自分の手札を場に置かれたカードの山札から入手・交換・廃棄を繰り返す事で、手札を強くしていき、準備が整ったらデッキと呼ばれる役を作って多くのポイントを獲得。

獲得したポイントを用いて、得点源となる報酬を最も獲得したプレイヤーが勝利する…といった感じのデッキ構築ゲームと呼ばれるジャンルのゲームです。

デッキ構築ゲーム、デジタルでは「Slay the Spire」、アナログだと「ドミニオン」「WINGSPAN」といったゲームがよく知られていると思います。

aws BuilderCards のページによる説明によると

AWS BuilderCards is a fun and educational trading card deck building game designed to teach how different AWS services work together to build well-architected workloads.

「このゲームで遊ぶことで、AWSの様々なサービスの連携する優れた設計について学べる教育的なトレーディングカード型デッキ構築ゲーム」…といったことが書かれています。

ゲームを遊ぶ上で、AWSの知識は少しだけ必要になりますが、カードの説明に従えば組み合わせ方はなんとなくわかるので、AWSの知識がまったくない人でも遊ぶこともできる?…かもしれません。

aws BuilderCardsはどこで入手できますか?

この aws BuilderCards ゲームですが、いまのところ市販はされていません。

では、このゲーム、どこで入手できるかというと、私の上司が参加した re:Invent 2023 のような大規模なAWSのイベントにて、ゲームの体験会に参加することで、参加賞としてもらうことができます。

私がもらったのは2023年版のスターターキットです。

スターターキット自体は2022年から配布されており、毎年内容を微妙に変更したバージョンが作られてるようです。

日本でもAWS Summit Tokyo等の大規模なAWSのイベントが開催されてますが、来年行われるイベントでこのゲームの体験会が行われた場合、2024年版のスターターキットが入手できるかもしれません。

aws BuilderCardsのルールと遊び方

aws BuilderCards は以下のURLで紹介されています。

ページではルールを記載したPDFファイルが提供されています。

ゲームの遊び方の動画はこちらで見ることができます。

- 2022年度版 : https://www.youtube.com/watch?v=yywo1Bi-SZ4

- 2023年度版 : https://youtu.be/Pn6w8-abgis

年度によってカードのデザインや、カードを場に出したときに得られるポイントは異なってますが、遊び方自体は変わってません。

以降では、これらの資料を調べた私の解釈による、このゲームの遊び方を説明していきたいと思います。

多少、ルールを勘違いしてる点もあるかもしれませんが、大きく間違ってないと思いますので、ひとまずご了解ください。

先に書いとくと、このゲーム、有名なデッキ構築ゲーム「ドミニオン」に似てるということを「ドミニオン」を知ってる人向けに書いておきます。

ゲームの世界観・目的について

ゲームの世界観を知っておくと、ゲームに入りやすい人もいると思うので、簡単にまとめてみます。

なお、この設定はあくまで私が考えた妄想であり、aws BuilderCards の公式設定ではありません。

あしからず。

あなた、および、プレイヤーの皆さんは、とある組織にてシステムエンジニアとして働いています。

あなた方の組織では、組織内のサーバルームにて、何十台かのオンプレミスのサーバを動かしています。

さてこの度、上層部の会議により、オンプレミスサーバーのいくつかをAWSのクラウドサービスに移行して運用することが決まりました。

急な決定のため、可能なかぎり多くのオンプレミスサーバを移行したいですが、全部のサーバを移行できなくても構いません。

でも、単にクラウド上の仮想サーバ(EC2)にシステムを移行する…だけでなく、せっかく移行するならば、AWSのWell-Architectedな設計に従った構築を行ってみたいとあなた方は考えました。

ということで、AWSの学習も兼ねつつ、あなた方プレイヤーのうち最もWell-Architectedな設計を行うことができるのは誰なのか、プレイヤー全員で設計コンペを行ってみることになりました。

ゲームのプレイ人数

ゲームは一度に2〜4人まで遊ぶことができます。年齢は12歳以上が対象となっています。

ゲームの所要時間

一回のゲームの所要時間は、短くておおよそ20分ほど。長くても1時間ほどというのが目安になってます。

ゲームのおおまかな流れ

プレイヤー全員に必要なカードを配ったらゲーム開始です。

以下、ゲーム終了までのおおまかな流れです。

- あなたの番がやってきたら、手札からカードを選び、場に捨てビルドを行います。

- ビルド後に得られたTCOクレジット/AWSクレジットを用いてマーケットプレイから新しいAWSのサービスを購入することで、新しいAWSサービスの収集を行っていきます。

- 場に出したカードと集めたAWSサービスは一旦自分の捨て山札に積まれます。

- 捨て山札は、後に手札の元となるリソースデッキがなくなったあと、再度リソースデッキとして利用することができます。

- ここまでの作業を終えたら自分のターンを終了。リソースデッキから5枚新しいカードを引いてから、次のプレイヤーにターンを回します。

- ゲームの序盤では単純なシステムしか組めません。自分のターンを繰り返し、マーケットプレイスからより多くのカードを集め続けると、序盤よりも多くのクレジットを稼ぐことができるようになります。(この辺りがデッキ構築ゲームとしての成長要素となります)

- 複数枚のAWSのサービスを入手し、手札を出す際、カード同士を組み合わせて場に出すことで「システムアーキテクチャ」を構築(Build)することができます。

- その「システムアーキテクチャ」が他のプレイヤーから妥当であると認められた場合、カードに記載された効果により、プレイヤーはカード一枚を場に出すよりもより多くのボーナスを含んだTCO/AWSクレジットを獲得することができます。

- デッキ構築により多く稼いだAWSクレジットを費やして、1枚〜複数枚のWell-Architectedカードをまとめてマーケットプレイスから購入することができます。

- その後、ゲームを続けると、やがてWell-Architectedカードの山札がなくなります。その時点でゲーム終了となります。

- ゲーム終了後、自分が集めたWell-Architectedカードに書かれた点を合計して報告。合計点が最も高いプレイヤーがそのゲームにおける勝利者となります。

カードの並べ方

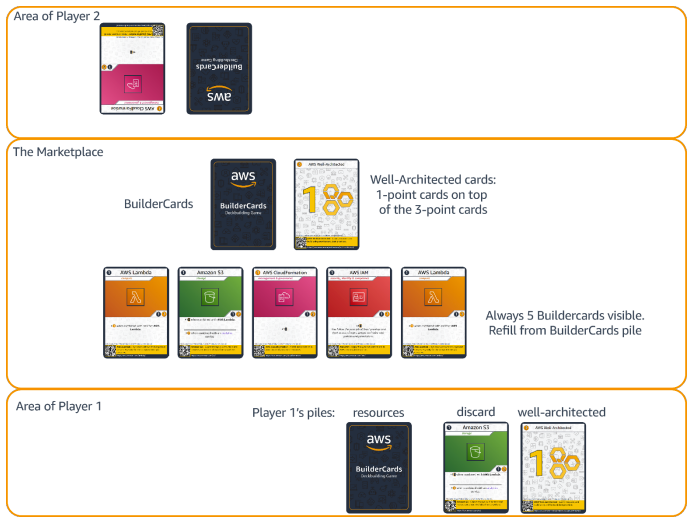

ゲームの場は以下の絵に書いたように並べます。

図に描いた各エリアと並んでるカードとデッキの説明てす。

マーケットプレイス (The Marketplace)

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 入手可能なビルダーカード |

|

| ビルダーカードの山札 |

|

| Well-Architectedカードの山 |

|

自陣 (Area of Player 1)

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 場に出したカード |

|

| 手札 |

|

| リソースデッキ |

|

| 捨て山デッキ |

|

| 獲得したWell-Architectedカードの山 |

|

相手陣地

| 項目 | 概要 |

|---|---|

|

カードの種類について

ゲームに使われるカードは以下の3種類があります。

スターターカード(オンプレミスカード)

プレイヤーたちが最初に持つカードです。プレイヤー毎に全部で10枚あります。

あなたが組織内で管理しているオンプレミスのサーバを抽象化したカードとなります。オンプレミスカードとも呼ばれます。

色が赤・青・緑・黄色の4色に分かれており、プレイヤーはお好みの色を選ぶことができます。

カードには、データベースサーバ、Bare Metal Server…といった名称が書かれており、役割の異なるサーバを扱ってるという設定になっています。

プレイヤーのターンが回ってきたら、ビルド時に場に出すことができ、その際、カードに記載されたTCOクレジットを入手できます。(オンプレミスの環境なので、AWSクレジットは稼ぐことができません)

オンプレミスカードのうち、Database Server、Backend Serviceの合計3枚については、TCOクレジットが2つ設定されています。その他のTCOクレジットは1つです。

他ののビルダーカードと組み合わせて出すことも可能です。

- その場合は、オンプレミスカードの機能をビルダーカードの組み合わせによるAWSサービスで置き換えたという解釈がなされます。

- オンプレミスカードを場に出すことで得られるTCOクレジットは、マーケットプレイスで購入可能なビルダーカードのうち、左上にグレーの数字でコストが設定されたカードのみ購入が可能です。

ビルダーカード

- AWSの各種サービスを抽象的に表したカードです。

- マーケットプレイスに表向きに並べられてるビルドカードについては、ビルド時に得られたクレジットを消費することで、購入することができます。

- カード左上部・グレーの円にコストの数字が記載されたカードについては、ビルド時に得られるコスト分のTCO、もしくは、AWSクレジットを消費することで購入することができます。(TCOクレジットとAWSクレジットは合計して使う事もできます)

- カード左上部・オレンジの円にコストの数字が記載されたカードについては、ビルダーカードをビルドすることで得られるAWSクレジットをコスト分消費することで購入することができます。

- 自分のターンのビルド時に、1枚だけでも場に出すことができます。その際、カードに書かれたTCOポイント、AWSクレジットを入手することができます。

- 2枚以上を組み合わせて場に出した場合は「システムアーキテクチャ」と呼ばれるデッキとして扱われます。

- デッキを汲んだ場合、AWSのサービスの組み合わせとして正しいか、プレイヤー同士の妥当性検証が必要になります。

- 検証に成功した場合、出したカードに記述されてる、ひとつ、または、ふたつの効果の恩恵を受け、カード1枚で出すよりも、効果による何かしらのボーナスを多く得ることができます。

Well-Architectedカード

- プレイヤーの収集目標のカード。全部で12枚あります。

- 1点、および、3点のカードが存在します。

- マーケットプレイスで購入することができます。ただし、ビルダーカードと異なり、左上のコスト部はオレンジの数字が設定されているため、TCOクレジットで購入することはできません。

- カードの入手には、ビルダーカードを場に出すことで得られるAWSクレジットが必要になります。

- 1点のカードはAWSクレジットを3つ

- 3点のカードはAWSクレジットを8つ

- プレイ人数に応じて、時間調整をするためカードの枚数を減らします。

- 2人プレイの場合: 右上部に印刷された3人・4人アイコンがマークされたカードを省いてプレイします

- 3人プレイの場合:右上部に印刷された4人アイコンがマークされたカードを省いてプレイします。

- 4人プレイの場合: すべてのカードを用いてプレイします。

ビルダーカードの内容説明

ここでマーケットプレイスで入手できるビルダーカードに書かれている情報について説明します。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| コスト |

|

| サービス名 | AWSのサービス名。「Amazon S3」等のサービス名が記載されてます。 |

| サービスカテゴリ | AWSのサービスが含まれるカテゴリです。カードによっては、このサービスカテゴリに含まれるAWSサービスを組み合わせて出すよう指示される場合があります。 |

| TCO、および、AWSクレジット | ビルド時にカードを場に出すことで得られるTCO、および、AWSクレジット数です。グレーの丸:TCOクレジットを示します。オレンジの円:AWSクレジットを示します。 |

| カードの効果 | カードを出すことで得られる効果。ビルダーカードによって1つ、ないしは、2つ記載されています。条件を満たす複数枚のカードを組み合わせて場に出すことで、効果が機能する場合がほとんどです。 |

| QRコード | より深くカードに書かれたAWSサービスについて学びたい場合、このQRコードが詳しい説明を行ったページのURLになっています。QRコードの読めるスマホ等でURLを展開してアクセスしてみてください。 |

ゲーム開始:前準備

それではゲームを始めていきましょう。

ゲーム自体はスターターとなるプレイヤーから時計回りの順番でプレイヤーのターンを入れ替えていきますが、準備の時点では、スターターから反時計回りの順番で進めていきます。

前準備時に行うことは、現在マーケットプレイスのデッキの手前に並べられている表を向けたビルダーカードから合計2枚のカードを取得することです(前準備の時点では無料でカードを取得できます)

以下の手順に従って、進めていきましょう。

- 何かしらの手段で決めたスタートプレイヤーからマーケットプレイスで表を向いてるカードを一枚取得。取得後はマーケットプレイスのデッキから、空いた場所にカードを補充します。

- その後、反時計回り順で次のプレイヤーも一枚引き、空いた場所に補充を行うことを繰り返します。

- 合計で2枚のビルダーカードをプレイヤー全員が取得したら、マーケットプレイスからのカード取得は終了です。

- この時点でプレイヤーが持っている全12枚のカードをよく混ぜ、山札を作ります。この山札はリソースデッキと呼ばれ、ゲームの最中、自分の手札を補充するために使います。

- リソースデッキができたら、先頭5枚のカードを抜き出し手札として扱います。

- プレイヤー全員が5枚の手札を持った時点でゲーム開始です。

プレイヤーのターンで行える事

前準備が完了したら、あらかじめ決まったスタートプレイヤーからゲームを開始します。プレイヤーは自分のターンで以下にあげる3つの行動を続けて行うことができます。

その1: システム構築(Building)

ビルドとは、プレイヤーが持ってる5枚の手札から、何かしらのカードを選んで場に出すことです。

ゲーム序盤のうちはビルダーカードも少なく、オンプレミスカードを1枚出すか、前準備で入手したビルダーカードを出すかのいずれかになると思います。

ビルド時に、複数枚のカードを組み合わせて出せるようになると、多くのTCO・AWSクレジットを得る事ができます。

この辺りについての詳細は、「テクニック:デッキビルディングについて」で説明します。

その2: マーケットプレイスから新しいビルダーカードの購入

「その1: システム構築 (Building)」と連動します。

ビルド時に出したカードに応じてTCO・AWSクレジットを得る事ができます。

これを消費して、マーケットプレイスに表向きに並んだカードのいずれか1枚を選択して購入します。

ビルダーカードの購入は、ビルド時に得られたクレジットに収まるコスト値のカードのみです。クレジットのお釣りは出ないので、どれか一枚選んだ時点でクレジットが余ってもそのまま破棄されます。

ビルド時に得られたカードの効果によっては、複数枚のカード購入を行う事もできます。

その3: ターン終了

ビルドを終え、新しいビルダーカードの購入を終えたらターン終了です。

その際、場に出したカード、および、得られたビルダーカードを表向きにしてまとめ、自陣の捨て札山にまとめます。

その後、自陣のリソースデッキから新たなカードを5枚めくって手札を補充します。

自陣のリソースデッキの山札が無くなった場合、捨て山札をシャッフルし、再びリソースデッキとして使う事ができます。その後、手札5枚になるよう、デッキの上から補充を行います。

これにより「その2: マーケットプレイスから新しいビルダーカードの購入」で入手した新しいビルダーカードが、そのうち手札に混ざるようになります。

ゲームの終了

ゲームを続け、すべてのWell-Architectedカードがすべてマーケットプレイスからなくなった時点でゲーム終了です。

入手したWell-Architectedカードの表面に書かれた点数を、プレイヤー各々で合計点を算出します。

合計点の最も高いプレイヤーがこのゲームの勝利者です。

テクニック:デッキビルディングについて

Well-Architectedカードを集めるのが目的のこのゲームですが、3点のWell-Architectedカードは一度のビルドで得られるAWSクレジットを8点分費やさないと購入することができません。

8点ものAWSクレジット稼ぐには、複数枚のビルダーカードをまとめて出すことで恩恵を受けられる相乗効果を活用する必要があります。

「システムアーキテクチャ」の構築

2枚以上のビルダーカードを組み合わせる事で「システムアーキテクチャ」と呼ばれるデッキを組むことができます。

プレイヤーのいずれかが「システムアーキテクチャ」を出した場合、プレイヤー同士でAWSのサービスの組み合わせとしての妥当性を検証を行い、賛同が得られれば成立します。

その後、カードに書かれた効果を確認し、TCO・AWSクレジットのボーナスを増やしてください。

カードによってはリソースデッキからさらにカードを追加したり、マーケットプレイスで購入できるカード枚数を増やす効果も得られたりします。

「システムアーキテクチャ」の具体例

例えば、手札に「AWS Lambda」カードがあったとします。

このカード、単体で出した場合、TCO・AWSクレジットは1つずつしか得られません。

また「AWS Lambda」には効果は何も設定されていないため、このカードだけではあまりクレジットを稼ぐことはできません。

もし、手札に「Amazon DynamoDB」を持っていた場合、「AWS Lambda」と一緒に出すことで相乗効果を得る事ができます。

「Amazon DynamoDB」の効果に書かれてる効果は2つ。

ざっくりですが訳すと、

- compute/container サービスと一緒に出すとコンボが発生。一緒に出したサービスごとにAWSクレジットが1つ増加

- AWS Lambda、一枚、または、複数枚あれば、(リソースデッキから)1枚引くことができる

というものです。

「AWS Lambda」は compute カテゴリに含まれるサービスなので、最初の効果の発生条件は満たしています。

また「Amazon DynamoDB」と組み合わせるのは「AWS Lambda」なので2番めの効果の条件も満たしています。

すなわち「Amazon DynamoDB」と「AWS Lambda」を併せて場に出して「システムアーキテクチャ」を構築することで、

- TCOクレジット:2つ

- AWSクレジット:4つ(カードに書かれたクレジット合計3つ+効果分1つの合計)

- リソースデッキからカードを1枚引ける

これらの効果によるボーナスが得られます。

この時点でリソースデッキから引いたカードは、さらにデッキに組み合わせることが可能です。

もし、リソースデッキから引いたのが「AWS Lambda」のカードだった場合、さらに

- TCOクレジット:3つ

- AWSクレジット:6つ(カードに書かれたクレジット合計4つ+効果分2つの合計)

となり、「AWS Lambda」カード単体で出しただけでは得られなかった、膨大なクレジットを3枚のビルダーカードの組みあわせにより獲得することができました。

2回目に引いた「AWS Lambda」について、「Amazon DynamoDB」の

- AWS Lambda、一枚、または、複数枚あれば、(リソースデッキから)1枚引くことができる

という効果を発動させられるかどうかは、プレイヤー間で協議して決めてください。

この説明では発動させないとしてますが、効果を発動させることで、さらなるコンボが期待できます。

このカードの組み合わせによる相乗効果のインフレがデッキ構築ゲームのだいご味であり、勝利への近道となるテクニックでもあります。

もう一つ、クレジットが多く稼げそうな組み合わせを紹介しときます。

「Amazon DynamoDB」と「AWS Lambda」に加え「Amazon SQS」「Amazon SNS」を組み合わせた場合です。

この場合、効果を受けて得られる結果が、

- TCOクレジット:4つ

- AWSクレジット:2+2+2+2+1+2+1=12クレジット

- リソースデッキからカードを2枚引ける(Amazon DynamoDB、Amazon SNSの効果)

- マーケットプレイスでカードを一枚多く購入できる(Amazon SQSの効果)

となります。

これで12AWSクレジット稼げました!!

8クレジット必要な3点のWell-Architectedカードだけでなく、購入にAWSクレジットが必要なビルダーカードもまとめて購入できそうです!

このようにビルダーカードは、AWSのサービスに合わせて多種多様なものが用意されており、カード同士の組み合わせも膨大にあります。

最強のデッキ構築の組みあわせ研究も、やり甲斐がありそうですね。

実際、最強のデッキ構築を目指すことが、すなわち、AWSのベストプラクティスの理解にも繋がるという点が、このゲーム aws BuilderCards の優れた点だと思います。

特別ルール

通常のゲームではあまり発生しないけれど、たまに起きて困る場合に適用する特別ルールの説明です。

5枚の手札のうち、オンプレミスカードよりビルダーカードの枚数が多かった場合

リソースビルドから5枚の手札を取得したとき、手札に含まれるオンプレミスカードの枚数より、ビルダーカードの枚数が多かった場合、オンプレミスカードを一枚廃棄することができます。

この廃棄とは、選択したオンプレミスカードを自分の捨て札山にも含めず、今回のゲームで二度と使わないという意味になります。(ドミニオンにも廃棄システムありますよね)

このため、選んだオンプレミスカードは、ケース等に入れるなど、他のカードと混じらないようにしてください。

廃棄が終わった後は、自分のリソースデッキから一枚カードを補充します。

自分のターンで、手札のクレジットが足りずマーケットプレイスから何も購入出来なかった場合

自分のターンで、ビルドしても手札に持ってるクレジットが足りない場合、マーケットプレイスで表に出ているカードを一旦マーケットプレイスの山札に回収、シャッフルし直してから5枚並べ直すことができます。

もし並べ直したカードが都合が悪い場合、他のプレイヤーの了解を得られれば、再シャッフルすることもできます。

おわりに

以上、aws BuilderCardsの遊び方をまとめてみました。ここまでの説明、いかがでしたでしょうか?ゲームの遊び方、なんとなくわかったでしょうか?

この記事ではルールの説明が主でしたが、後日、実際にこのゲームを職場の何人かで遊んだリプレイレポートも掲載できればと考えています。

また、実際にゲームを遊んでみたい方向けに、ゲーム会の開催も検討しています。

イベントの告知をお楽しみに。

以上となります。それでは、よい aws BuilderCards 生活を。

おまけ

aws BuilderCards ですが、実は拡張パックなんてのもあります。

これを使うと、基本パックの対戦ゲームから協力ゲームにゲームの種類が変わってしまうようです。

が、この遊び方はいまのところ公表されておらず、ルールはよくわかってません。これもルールがわかれば遊んでみたいですね。

また、特定のAWSのイベントに参加することでもらえる特別なカードというのもあります。

このカード、どうも誰かしらのスターターカードに混ぜて利用するようで、ビルド時に場に出すと特別な効果が得られるようです(この場合、リソースデッキから2枚カードを引いた後、カード自身を廃棄するという効果があります)。

このようなトレーディングカードの要素もこのゲームには含まれています。

もしかして将来価値が上がったりしたりして?

明日は @patrickyuen00 さんによる記事です。お楽しみに。