はじめに

この記事はElastic stack (Elasticsearch) Advent Calendar 2018の21日目です。

流行りのMachine LearningがElastic StackのFeaturesでも簡単にできます。

異常の検知だけではなく、その異常に対して対処を行うまでが一連の動作だと思うので、異常を検知した後に通知をしたり、他のシステムと連携させて異常の原因を解決できてこそ、良いシステムになるのではないでしょうか。

そこで今回はElastic Machine Learningで異常検知した結果をトリガーにしてWatcherを使って通知するところまでを書いていきます。

※ここで紹介している方法が最適かどうかは別として、まずはMachine LearningとWatcherを連携させてみましょう!という趣旨です。

以前ElasticのMachine Learningについて書いた記事はこちら にあるので、基本的な部分が知りたい方はあわせてご覧ください。Elastic Machine LearningにはForecastの機能もあり、気になる方はこちらもどうぞ。

環境

elasticsearch: 6.5.1

kibana: 6.5.1

Machine LearningはPlatinum、WatcherはGoldの機能ですが、30日間はトライアルでPlatinum相当の機能を使えるので、今回はトライアル環境で構築しました。

また、最近のバージョンではサンプルデータが準備されているため、ユーザーがデータを準備しなくても機能を試すことができます。

今回使ったデータもサンプルデータなので、elasticsearchとkibanaの環境さえあれば、今回の記事の内容を試すことができます。

データの準備

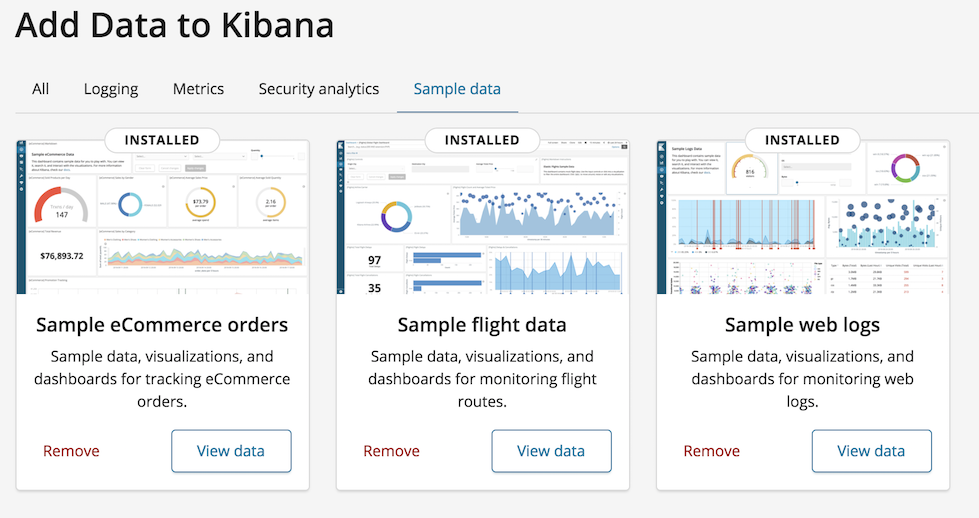

バージョン6.5.1では3つのサンプルデータが準備されています。

- eCommerce orders

- flight data

- web logs

kibanaの画面を数クリックするだけで、データの投入が完了します。

今回はweb logsを使っていきます。

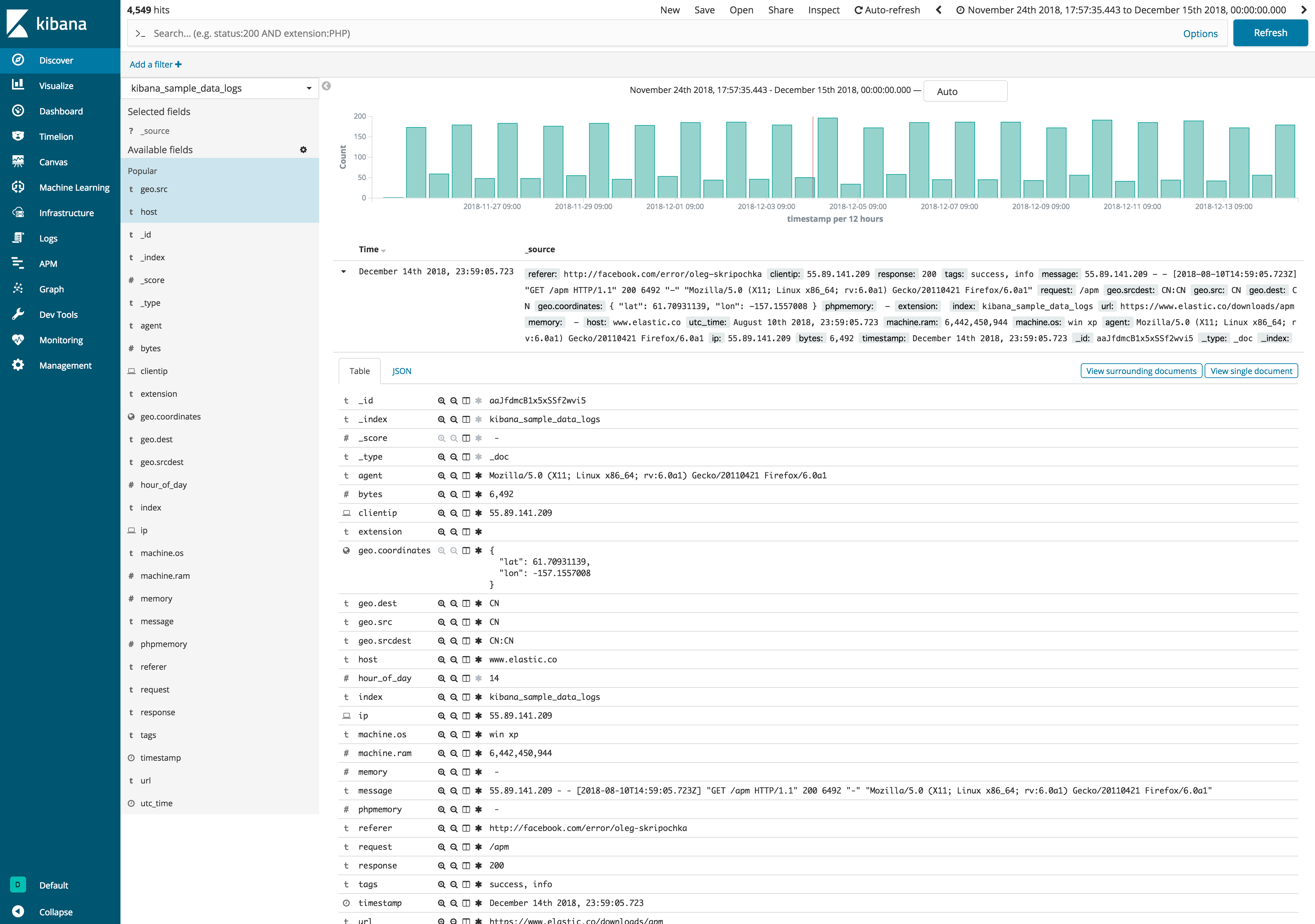

投入したデータはDiscoverタブで確認することができます。

今回投入したデータは、kibana_sample_data_logsというIndex Pattern名で保存されています。

Machine Learning

Machine Learningの設定

では実際にMachine Learningで異常検知を試します。

余談①

いきなり余談ですが…

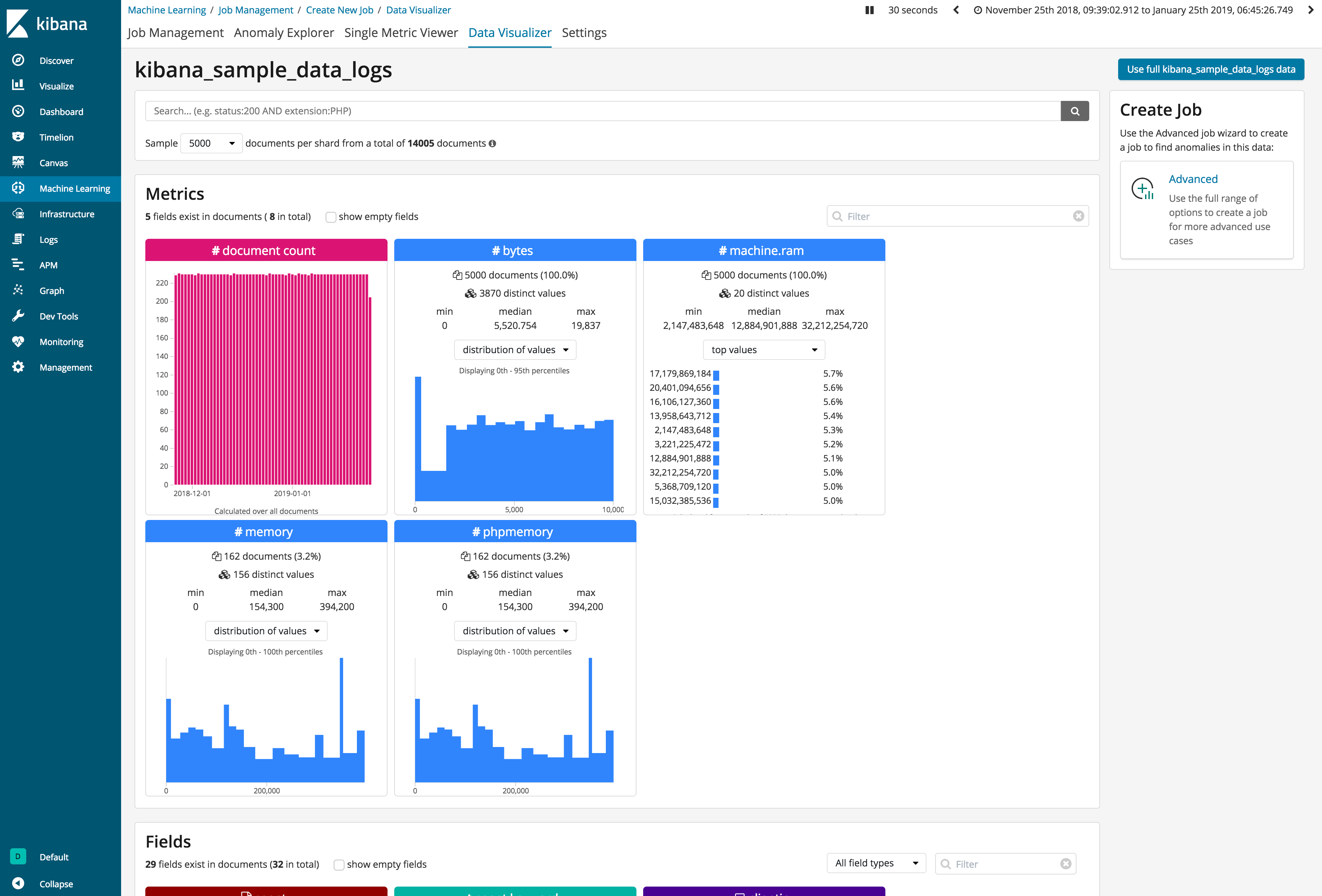

Machine Learningを行う際にはどのようなデータが含まれているのか、全体を把握することも重要になります。

Elastic Machine LearningにはData Visualizerという機能があり、これを使うとデータを俯瞰して見ることができます。

Machine Learningの実施

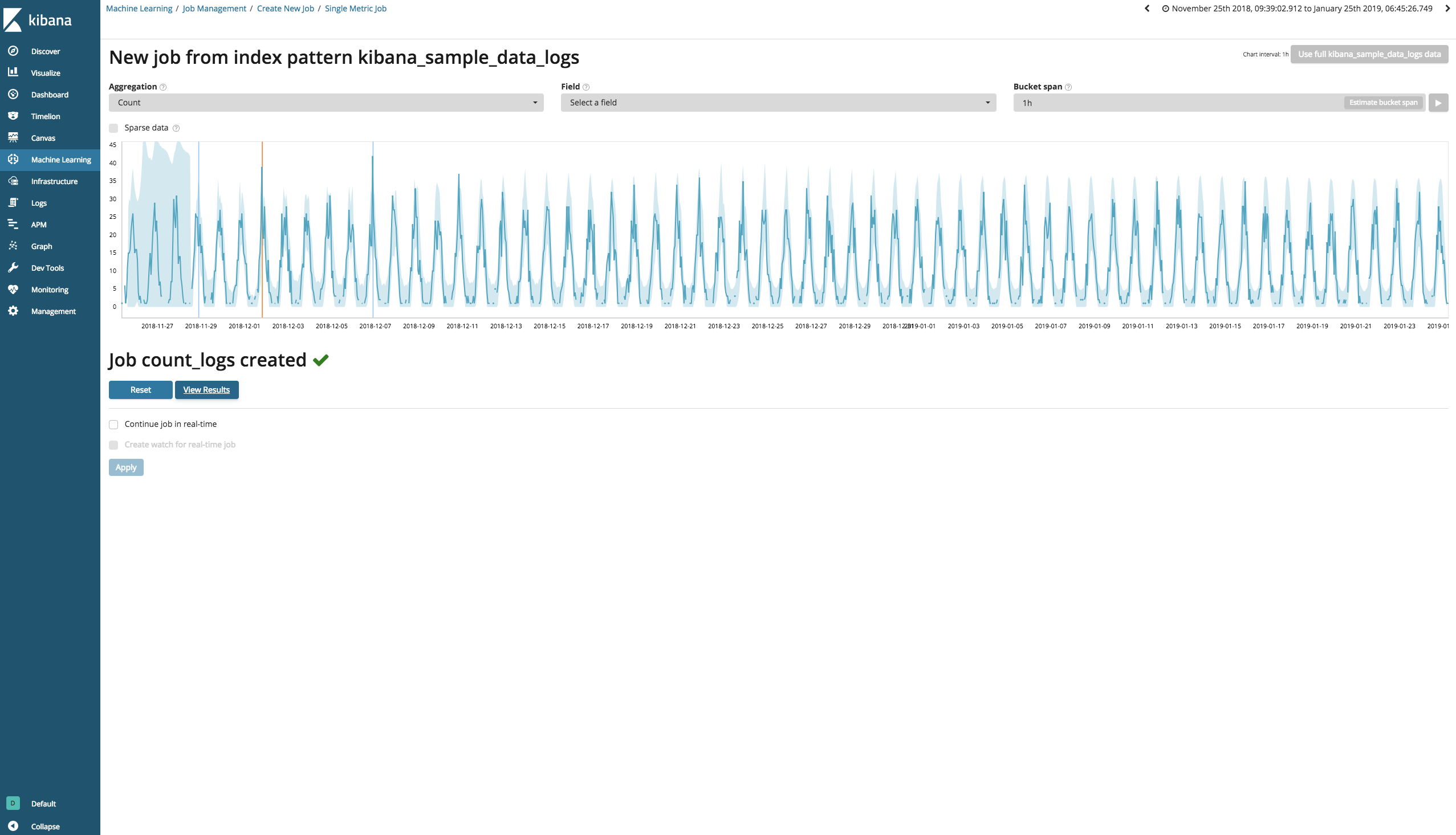

今回は以下のような設定のもと、Machine Learningを行いました。

- Index Pattern: kibana_sample_data_logs

- Job: Single Metric

- Aggregation: Count

- Field: -

- Backet span: 1h

- Name(job_id): count_logs

今回はログの中身を見ているのではなく、ログが入ってきた数に注目してMachine Learningを行なっています。

今回は静的なデータを扱っているため、このままView Resultsに移りますが、リアルタイム異常検知をしたい場合はContinue job in real-timeを使って、リアルタイムに送られてくるデータをMachine Learningにかけ続けることになります。

余談②

Backet Spanを今回は1hに設定しましたが、自分が検知したいものをきちんと検知するために、Backet Spanの設定は非常に重要です。

Backet Spanを短く設定すればよりリアルな数値を扱うことになり、長く設定すれば平滑化された数値を扱うことになります。

突発的な数値の変化を検知したいのであればBacket Spanは短く設定すべきですが、その分計算量も増えるので、マシンリソースと相談になるかもしれません。

※Machine Learning専用ノードというものもあり、本番環境でMachine Learningを行う際はこの専用ノードを使うことを推奨しているようです。

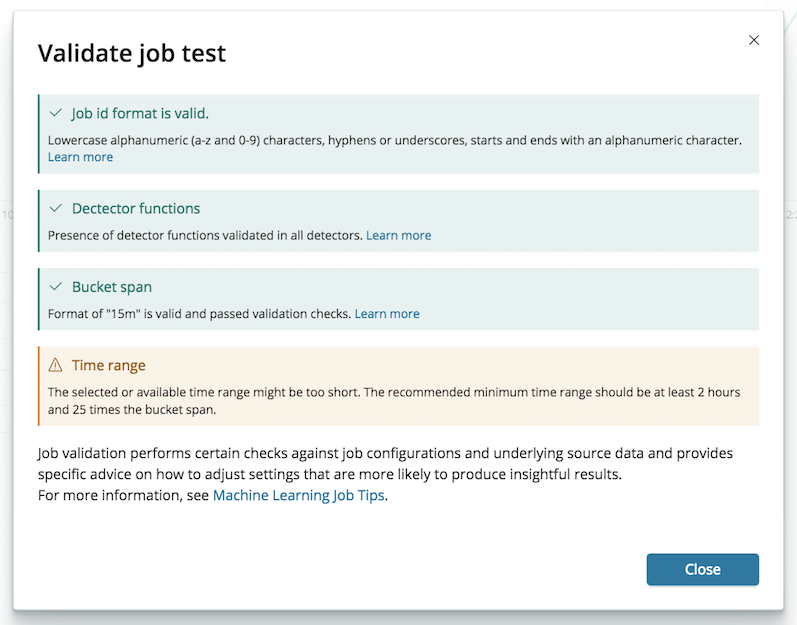

余談③

Machine Learningを行う際、事前にValidate jobをクリックすることで、設定が正しく行われているか検証することができます。

例えば、機械学習を行うにはある程度のデータ量が必要になりますが、参照するデータの期間を短く設定してValidate jobをクリックすると、以下のようなWariningが表示されます。

この内容を見ると、少なくとも2時間以上、25回のBucket Spanが含まれることを推奨しているようです。

たしかにデータ数は多いものの、1時間程度のデータでMachine Learningをかけると、正しく結果が表示されませんでした。

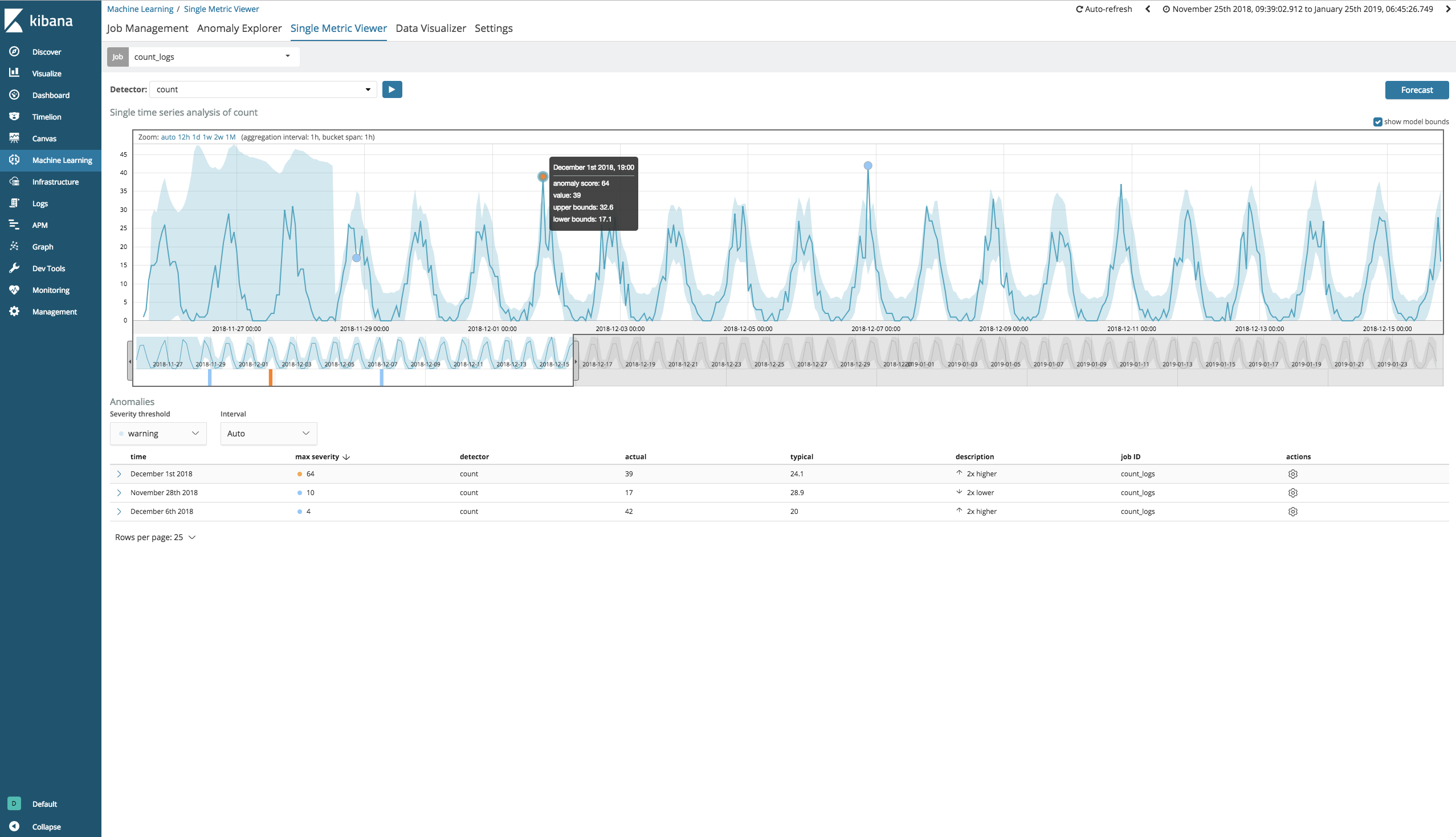

異常の確認

Single Metric ViewerでMachine Learningの結果を詳細に見ることができます。

今回対象にしたデータはある程度周期性を持つデータであり、だいたい3周期分くらい過ぎたあとから予測値(うすい水色の値)が落ち着いてきています。

表示している範囲にはMachine Learningが予測した値よりもログの数が多く、anomaly_scoreが64を示しているデータがあることがわかります。

ではこの結果をトリガーにするような、Watcherの設定を行なっていきます。

Watcher

Watcherは大きく2通りの方法で設定することができます。

- Create threshold alert

- ガイドに従い、Watchの名前やIndex名を指定していくと、スクリプトを書かなくてもWatcherの設定を行うことができます。

- ここではActionも設定することができ、E-mail、Logging、Slackを連携先に指定することができます。

- Create advanced watch

- threshold alertでは設定できない、細かい設定を行う際にはこちらで行います。

今回はadvanced watchで設定を行います。

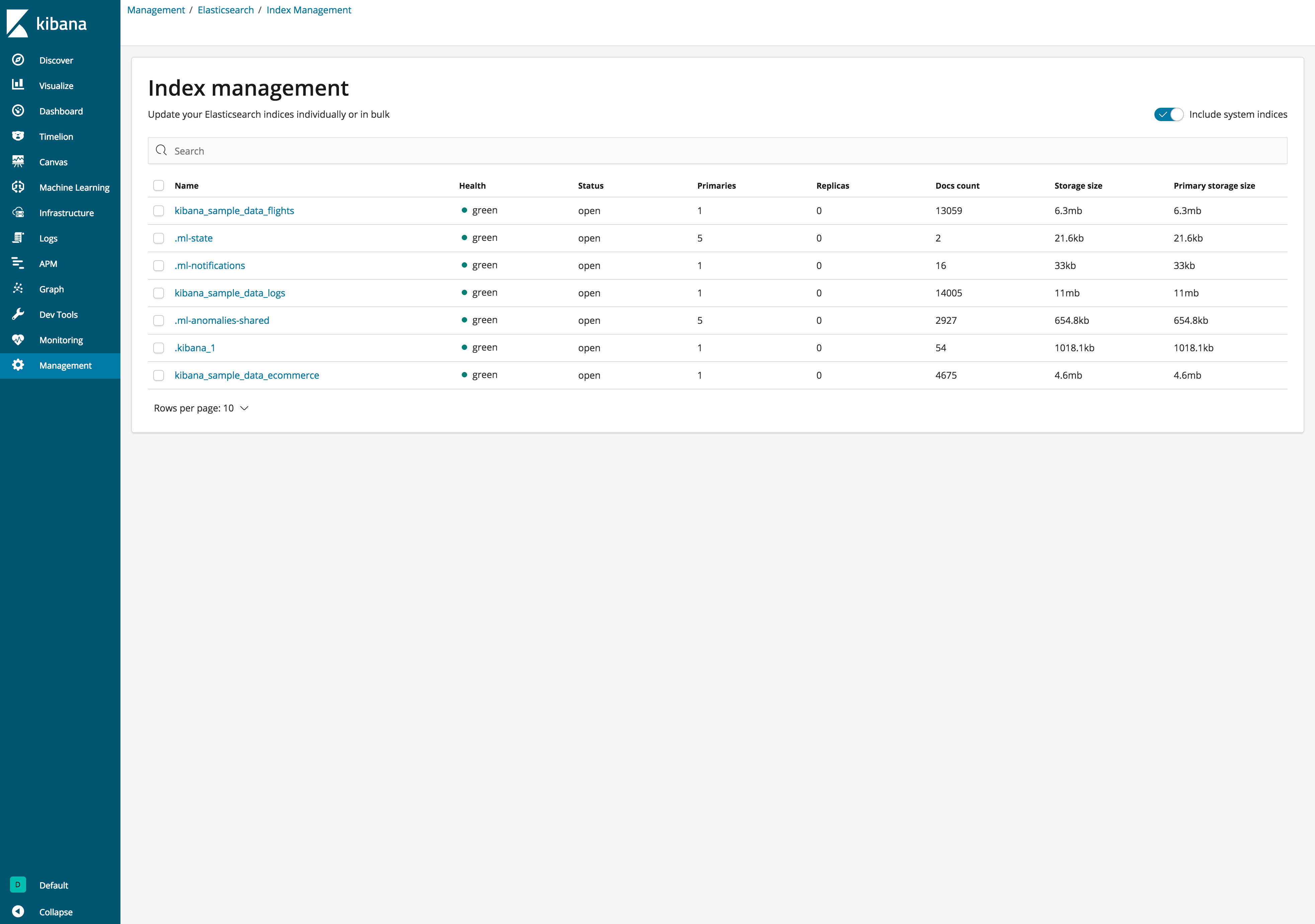

Machine Learningの結果はどこに格納されているか

Watcherは

- trigger

- input

- condition

- action

の4つの設定を行う必要がありますが、inputでelasticsearchに格納されたデータに対しクエリを投げ、取得した結果を使うことができます。

Machine Learning実行後は以下のように新しいindexが作られています。

※Include system indecesにチェックを入れないと見えません。

Machine Learningを行うと、上記のように.ml-が頭についたindexが作成されます。

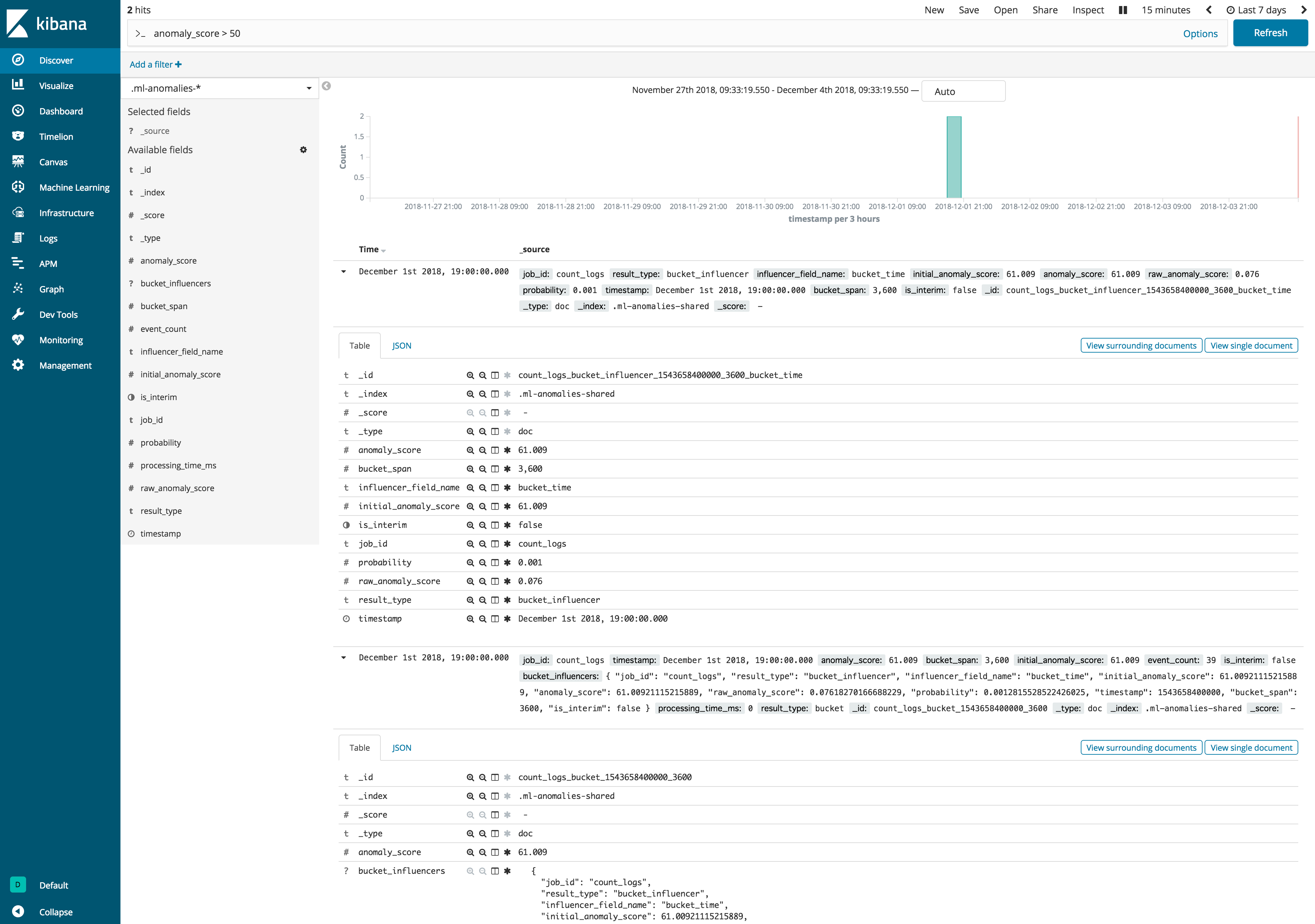

このうち、.ml-anomalies-*というindexにanomaly_scoreをfieldに持つdocumentが格納されていくので、このindexを対象にクエリを投げることになります。

Watcherの設定

Watcherの設定例はこのような感じです。

{

"trigger": {

"schedule": {

"interval": "10s"

}

},

"input": {

"search": {

"request": {

"search_type": "query_then_fetch",

"indices": [

".ml-anomalies-*"

],

"types": [],

"body": {

"size": 0,

"query": {

"bool": {

"must": {

"match": {

"job_id": "count_logs"

}

},

"filter": [

{

"range": {

"anomaly_score": {

"gte": 50

}

}

},

{

"range": {

"timestamp": {

"gte": "now-7d"

}

}

}

]

}

}

}

}

}

},

"condition": {

"compare": {

"ctx.payload.hits.total": {

"gte": 1

}

}

},

"actions": {

"my-logging-action": {

"logging": {

"level": "info",

"text": "There are {{ctx.payload.hits.total}} documents in your index. Threshold is 50."

}

}

}

}

それぞれの項目ごとに設定内容を確認すると、

-

trigger

- 10秒ごとに実行する。

-

input

-

.ml-anomalies-*というindexに対して、job_idがcount_logsであり、anomaly_scoreが50以上のdocumentを探す。その際、検索対象は今から7日前までとする。

※今回は確実に検索に引っかかるようにするため、

今から7日前まで(now-7d)とかなり長めに設定をしています。 -

-

condition

- 検索に引っかかったdocumentが

1件以上あれば、actionを実行する。

- 検索に引っかかったdocumentが

-

action

- ログに

infoとして、There are [検索でヒットした件数] documents in your index. Threshold is 50.と表示する。

- ログに

というものになります。

Watcherの実施

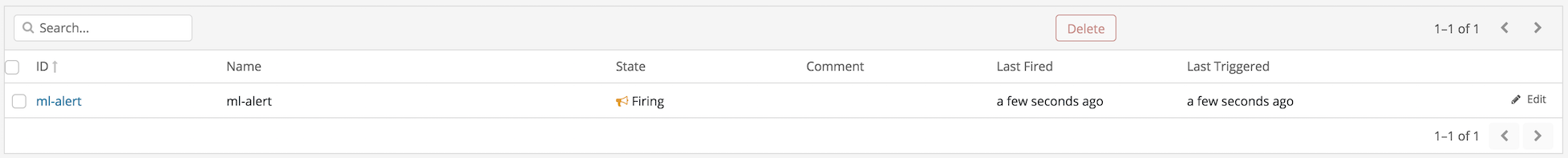

上記の設定でWatcherを実行すると、

このように最初はState: OKとなりますが、設定したconditionに合致した場合、

このようにState: Firingとなり、ログに

[INFO ][o.e.x.w.a.l.ExecutableLoggingAction] [YoCA0QT] There are 2 documents in your index. Threshold is 50.

と出力されます。

おわりに

このように、Machine LearningとWatcherを連携させることができました。

実際には結果をログに出力して終了ではなく、webhookを使って外部システムと連携させて自動設定変更、ということも作り込んで行けば可能になります。

長々と書きましたが、Machine Learningがリリースされた当初に比べると使い始めるハードルも低くなっているので、まず使ってみることがいいのではないかと思います。