Not イマジンのすゝめ ~リモートワークでは想像させてはいけない~

はじめに

オリンピックの開会式でジャン・レノの「イマジン」が使われていて、どうして?と考えていたら、こんなタイトルになりました。

この曲の中ではImagine(想像してごらん)と繰り返し歌われているのですが、みんなで同じ方向に進んでいくチーム開発では想像がチームを破壊する事もあるのです。

概要

リモートワークが中心となって、普段の仕事でこんな悩みを抱えていませんか?

- リモート前と同じメンバーなのに、チームが上手く回っていない気がする。

- 指示したものと違うものが出来上がり、修正の手戻りが増えた気がする。

- チャットだけだと感情がみえないので、チームワークを感じにくい

こういった悩みの背景にはImagineが存在しているかもしれません。

リモートワークでは何故想像{して|させて}はいけないのか。

これまでの経験で得たリモートコミュニケーションのノウハウをお伝えしていこうと思います。

なぜいけないのか

毎日出社していた時に上手く行っていた成功体験があるので、リモートでも同じことをやろうとしていませんか?

- 毎日の朝ミーティング

- 隣席のメンバーとのちょっとした相談

- 急ぎの割込み仕事の依頼

オンラインになった事で、朝ミーティングが1時間も掛かってしまった、チャットで割込みの仕事を頼んだのに忘れてしまっていた。

心当たりありませんか?

出社していた時にちょっと話しただけで伝わっていたのは、ノンバーバルコミュニケーションによる効果が非常に大きかったのです。

ノンバーバルコミュニケーション

ノンバーバルコミュニケーション(非言語コミュニケーション)は、その名の通り非言語によって伝えられる情報です。

具体的には、身振り手振りや声のトーン、話者の表情や視線といったものになります。

メラビアンの法則の7-38-55ルールからすると、言語の意味は内容の理解において**7%**しか影響を与えないとされています。

| 言語情報(話の内容) | 聴覚情報(トーンやボリューム) | 視覚情報(身振り手振り) |

|---|---|---|

| 7% | 38% | 55% |

つまり、会話において内容を理解するために必要な情報の93%は、相手の顔を見て仕草を見て声のトーンを聞いて、頭の中で相手の言葉を自分の想像で補う事で成立するのです。

そんななかで、以下のようなミーティングを開催したらどうでしょう?

- カメラをオフ

- 内蔵マイクで雑音まじり

- アジェンダに書いてあることを読み上げるだけ

7%の言語情報と93%の受け取れなかった情報からの想像で理解していくことになります。

| 表情 | 内容 | 受け取った感情 |

|---|---|---|

| 笑顔 | ミスの注意 | ポジティブ |

| しかめっ面 | ミスの注意 | ネガティブ |

| (カメラオフ) | ミスの注意 | ネガティブ |

ちなみに、メラビアンの行った実験では、同じ内容を伝えたとしても表情や身振り手振りで表される感情を優先して受け取る事が分かったそうです。

どうしたらいいのか

カメラをオンにしたら良いのかというとそうでもありません。

確かにカメラで顔は映るので表情は伝わるようになるのですが、常に同じ角度の話者しかみえないので誰に向けて話しているのかや横顔から伝わる情報などは欠落してしまいます。

| 特にノートPCだと常に同じ距離・正面の顔 |

|---|

|

ここからはオンラインで情報を上手く伝えるための、間違った想像をさせにくい方法を紹介していきます。

抑えるべきポイントは3つです。

- 全体像を示す

- ノンバーバル要素を増やす

- 一緒にやる

ポイント1. 全体像を示す

仕事において自分の役割や立ち位置が分からなくなる事があると思います。(私はあります)

そんなとき、オフラインだと「評価項目幾つだっけ?」とか「あなたの担当はどこだっけ?」と隣の席の同僚に聞いたり出来たのですがオンラインだとそうもいかなかったりします。

オンラインではこういった問題が起きやすいので、全体像を示し自分がなにを作ることに貢献しているのかを示す事が有効となります。

全体像を示すには作業工程を木構造にすると分かりやすく、周りのメンバーがどの作業をしているのかも可視化されるので、チームで動いている実感が得られます。

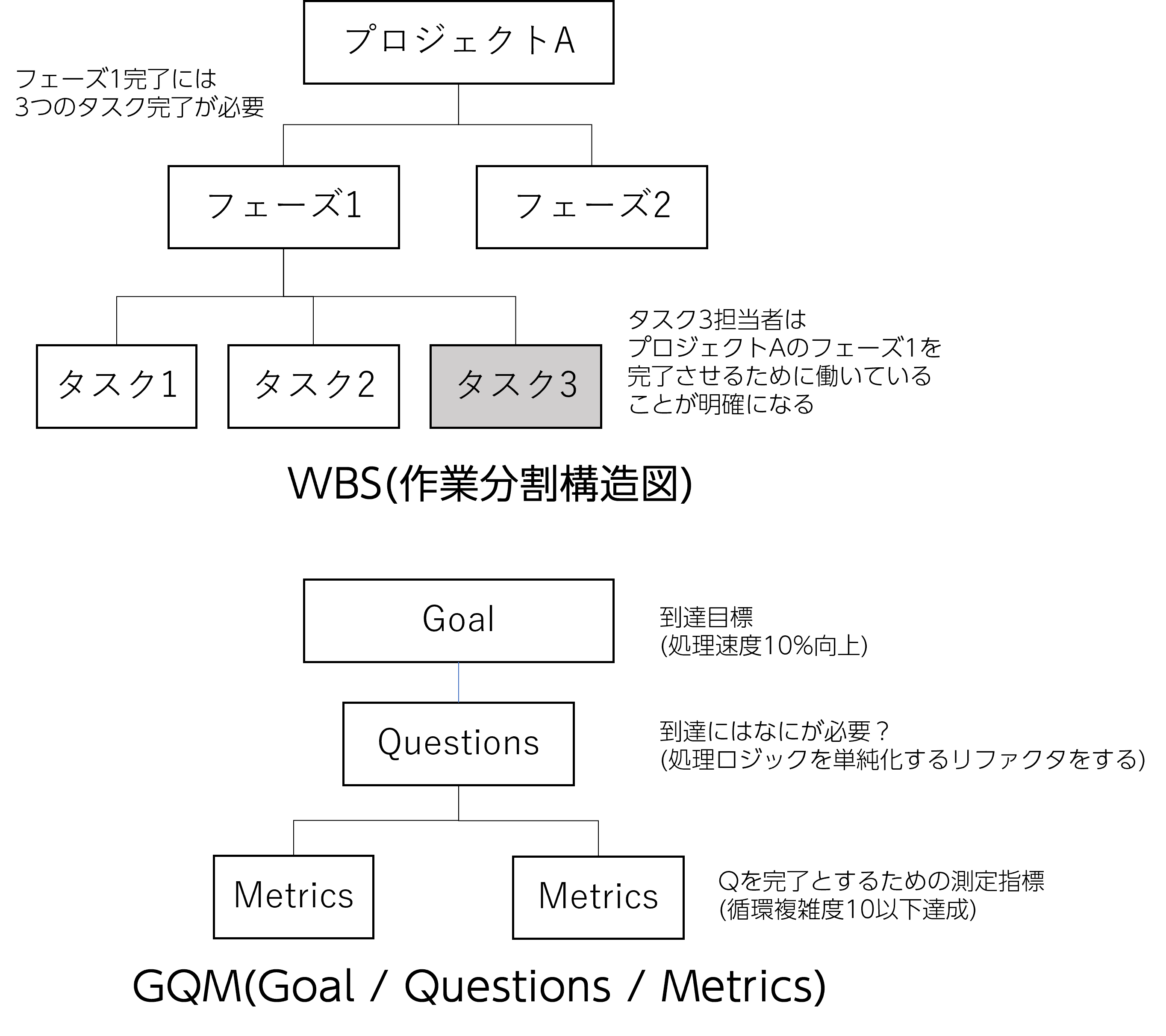

よく使われるのが、**WBS(Work Breakdown Structure)1**ですが、**GQM(Goal/Question/Metrics)**といったものもあります。

WBSの作り方を検索すると小難しいことが書いてありますが、↓くらいのラフなイメージで使えば十分です。

ポイント2. ノンバーバル要素を増やす

言葉で言っても理解の助けの7%にしかならないので、追加で情報を増やしてあげましょう。

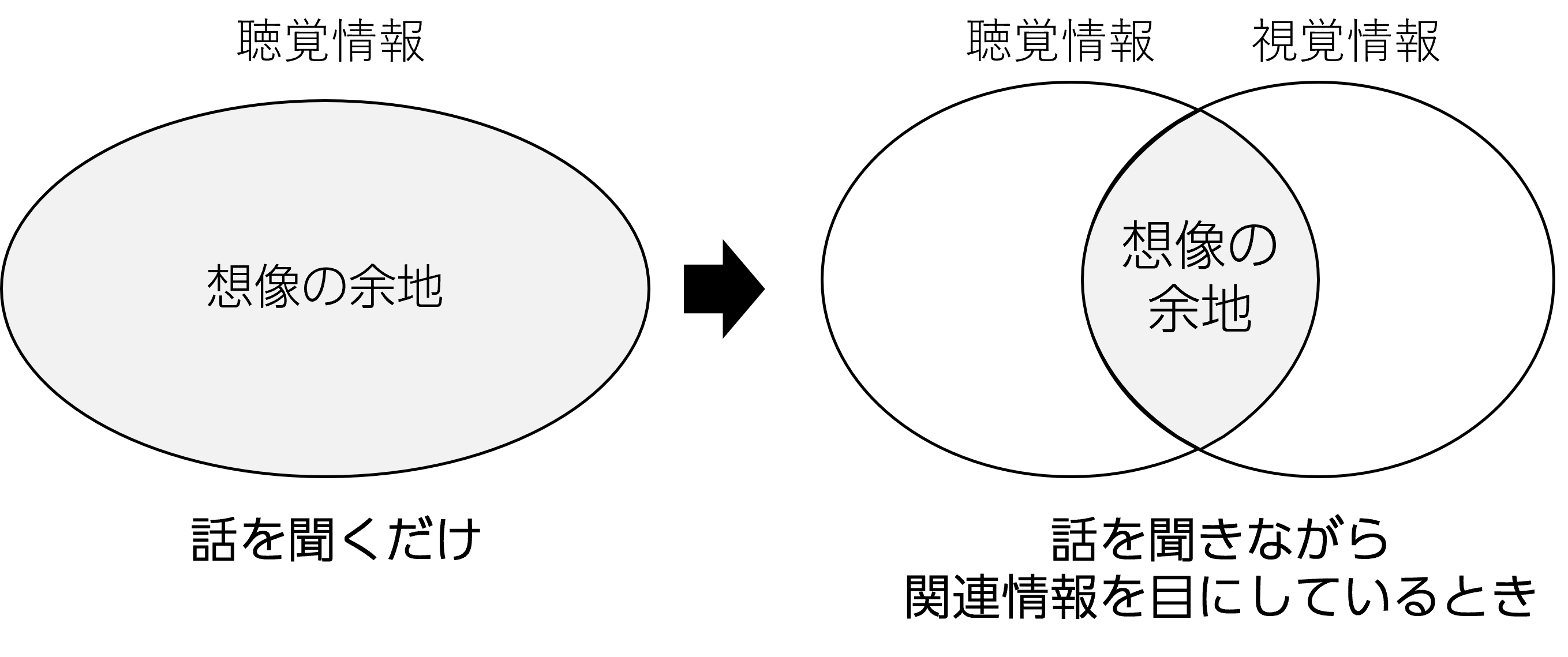

話を聞く聴覚情報と同時に視覚情報も付与することで、想像に制約を設けて、間違った解釈をしないようにしてあげる事ができます。

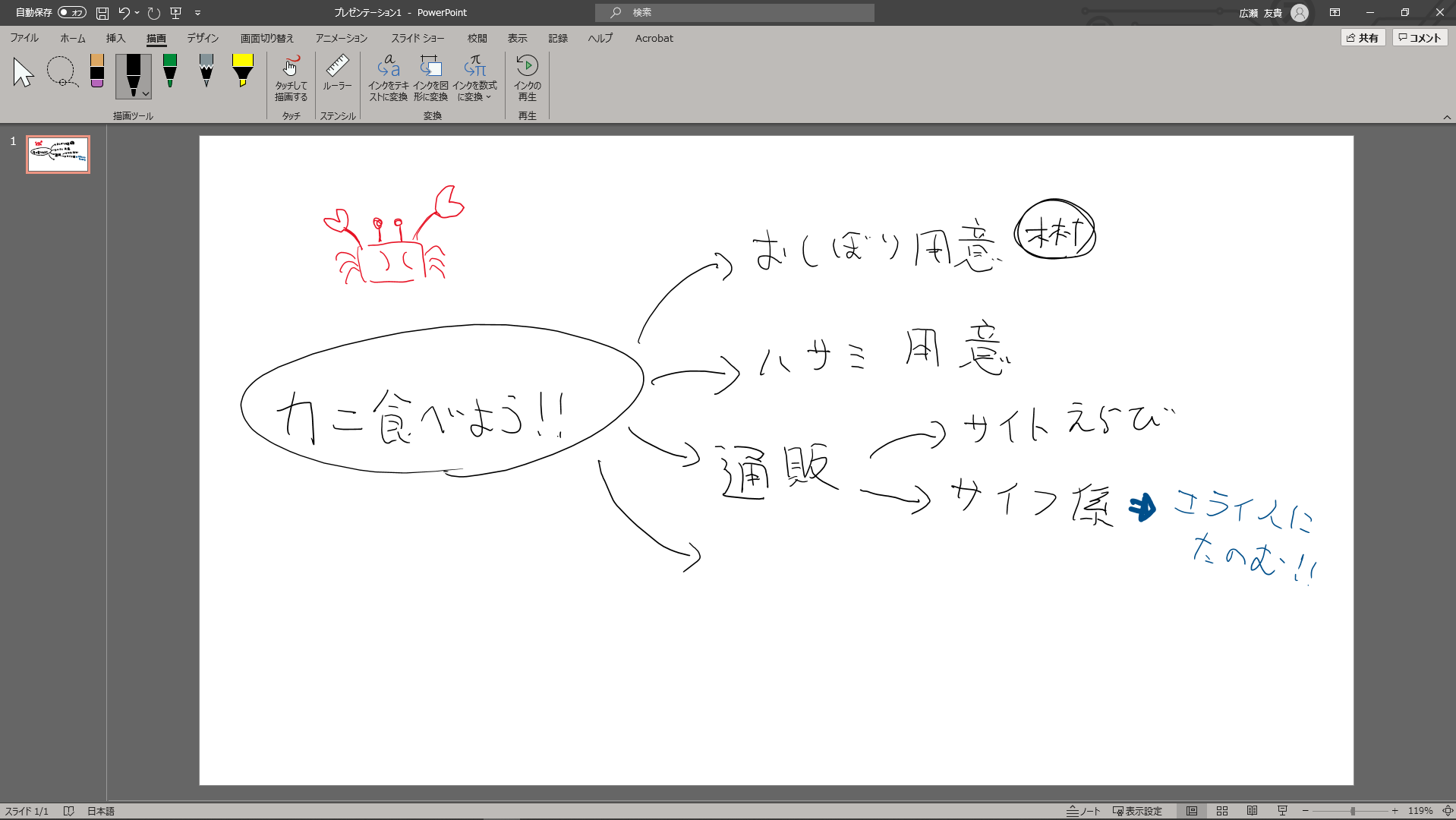

どうするのかは単純で、ホワイトボードとペンタブ2を活用しましょう!

というと、MiroやGoogle Jamboardオンラインホワイトボードツールの話をしたがる人が出てくるのですが、使い慣れてるパワポでも十分です。

ペンタブをつないでパワポを起動すると、ペン描画モードが登場するのでぐりぐり書いていきましょう。

絵が書かれていくのを目で追って情報を得る事で、コミュニケーションにノンバーバルな要素が追加されます。

Office 365で繋がっている場合は、共同編集も可能です。みんなでお絵描きしながら理解を深めましょう。

ポイント3. 一緒にやる

リモートの場合は周りに自分一人で考える時間が多い分、少しハマり込んでももうちょっと自分で考えようの時間が長くなってしまう抱え込みが起きやすいです。

そして、考える時間が多いので一言もお願いしてない作業をやらなければいけないと思い込み、作業の遅れが拡大していってしまいます。

チームメンバーがリモートに慣れていない、リモートに適したやり方が分からないのであれば、一緒にやりながら慣れていくのが手っ取り早いです。

いわゆる、ペアワークや、**ペアプログラミング3**と呼ばれるものです。

ペアワークによって、ちょっとしたことでもこの人に聞けば分かるんだという信頼関係を築いてあげることで、間違った想像で作業を進めてしまうことを回避することができるようになります。

| 一人作業の場合 | ペアワークの場合 |

|---|---|

|

|

| ちょっとしたことが相談しにくく 間違ってることに気が付かずに進んでしまう |

理解間違い・伝え不足にすぐ気がつく事ができる 雑談しながら信頼関係を築ける |

おわりに

対面コミュニケーションでは簡単にできていた情報伝達ですが、リモートワークでは音声だけやチャットの文字だけのコミュニケーションとなってしまう事で情報がうまく伝わりにくいので、伝え方を意識することが重要です。

受け取る側も真剣に受け取ろうとして、わからない部分を想像で補ってしまい、出し手と受け手のギャップが発生する原因となってしまいます。

ポイントをおさらいしましょう

- プロジェクトの全体像とアサインされた仕事の役割を明確にする

- 間違った想像をさせてしまわないように、視覚情報を付与して想像の共有を図る

- 慣れていないメンバーとはペアワーク等によって、想像の誤りを逐次修正して道筋を示しながら信頼関係を築く

ここまで読んでくださった方はお気付きかもしれませんが、リモートワークじゃなくても重要な事です。

出社前提で働いていたときは、意識しなくてもなんとかなっていた部分です。

これからリモート中心やハイブリッドワークとなっていくにあたっては、意識しないとなんともならなくなってきてます。

リモートワークが上手く行かない時には、リモートツールの導入なども便利で良いのですが、まずはやり方を見直してみることをオススメします。

-

横長のスケジュールが引いてあるやつはガントチャート。よく混同されがち。 ↩

-

格安で液タブが手に入るのでおすすめ → https://www.wacom.com/ja-jp/products/pen-displays/wacom-one ↩

-

モブプロでもOK。プロジェクト参加序盤では、想像で勝手に進めてしまわないように一緒に歩いてあげることが重要。 ↩