この記事はフラー Advent Calendar 2020 の18日目の記事です。

17日目は@shmokmtさんでGo の context パッケージとは何か でした。

自己紹介

フラーでiOSエンジニアをやりながらスクラムマスターをやらせていただいているyudaiです。

去年のアドベントカレンダーで書いたAR名刺の記事以降2回目の投稿です。

今年の記事は

リモートワーク下でのスクラム開発について気をつけていることや実施していることを書こうと思います。

作文は苦手なのであたたかい目で見てください🙏

スクラムについて

まずスクラム開発について書きたいのですが、

書くと長くなるしチームによって形は変わるものだと思っているので

もし気になる方は是非この本を読んでみてください。

「スクラム開発」で検索して出てきた記事でもいいと思いますが、

会社内で起こりそうな状況を踏まえて基本的なスクラム開発のやり方を紹介してくれているので導入するイメージが掴みやすいと思います。

気をつけていることや実施していること

スクラムブートキャンプやスクラムについての記事を読んでいただた方はわかると思いますが...

スクラムイベントの多くはオフラインで実施されるものとして記されています。

例えばホワイトボードを用いたスプリントレビューや、KPTの実施です。

リモートワークが主となった今では何らかの工夫をしないといけないと考えたため、

気をつけていることや実施していることを書きたいと思います。

1.MTGを行う時はスライドを作り、議事録を残す

リモートワーク中で恐ろしいことの1つはメンバー内に認識のズレが発生しやすくなってしまうことだと思っています。

wifiの調子が悪くなってMTG中に寸断したり、ノイズが入ったためにファシリテーターが何を言ってるのか聞こえなくなった場合などです。

その状態をできる限り排除するためにスライドの作成と会議の議事録をとるようにしています。

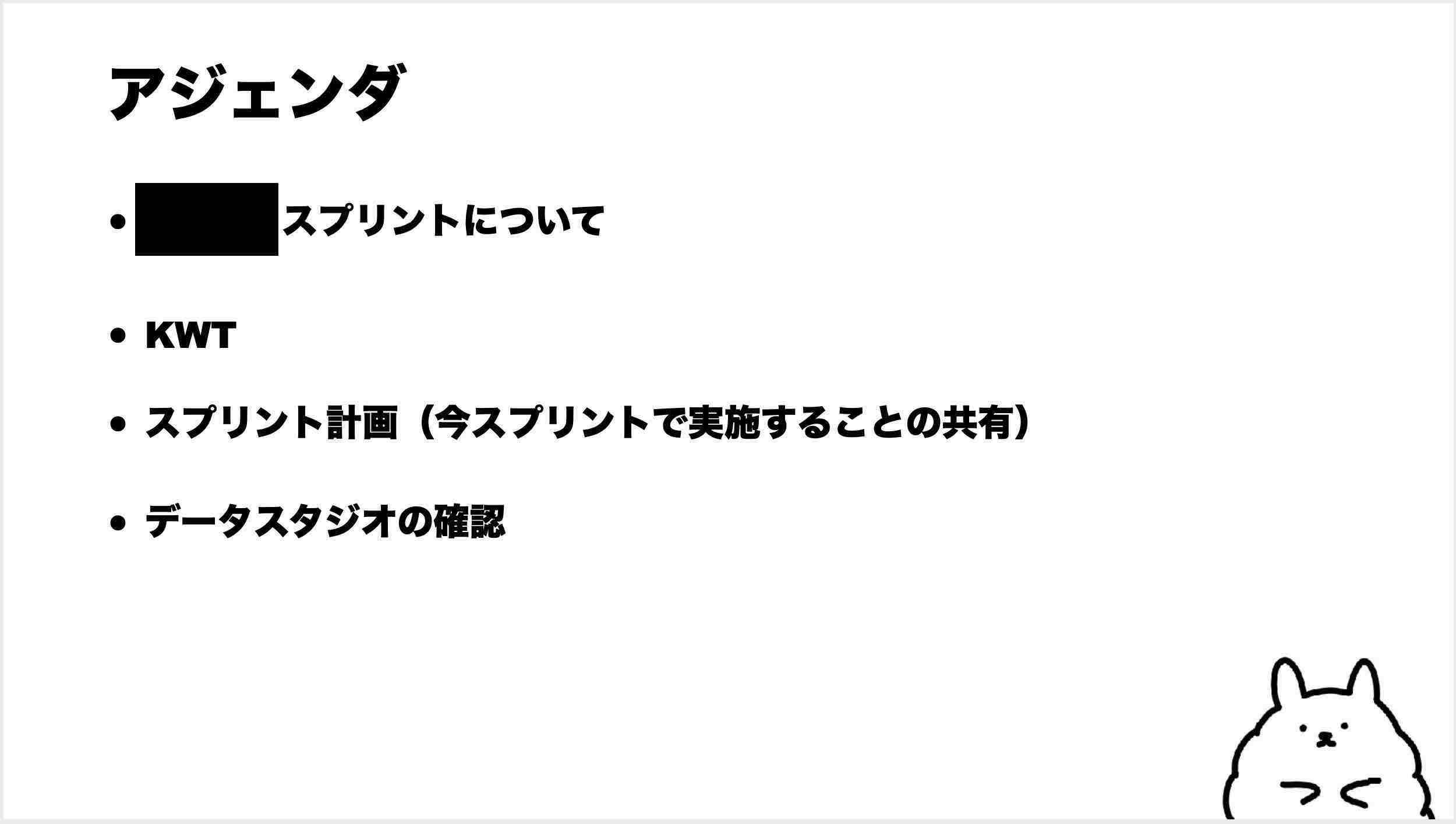

実際に利用したスライドはこのような感じで、

スライドを作成する時には必ずアジェンダを作って事前に話す内容を共有することにしています。

また議事録はMTGに参加しなかったメンバーにも話した内容を共有できるだけでなく、MTG中に何を話しているのか追いつくためにも活用できます。

ただ議事録の記載は誰でも簡単にできることではないので、チーム内で誰かの負荷になりすぎない程度にやってみるのがいいと思います。

ちなみにこのスライドはスプリントレビューの時に利用したもので、自分たちのチームではKPTではなくKWTを行っています。

Wは「わかったこと」の意味でProblemで出てくる問題を「わかったこと」として捉える方がチームとしてポジティブになるのではと思ったためです。

下記にもKPTが出てきますが便宜的にKPTと記載しています。

2. KPTをslack上で行う

もともとホワイトボード等でやっていたKPT

この作業をオンライン上でスムーズにやる方法はないかと考えた時に最初に思い浮かぶにはMiroのようなツールだと思いますが、

僕らはslackのスレッドを利用して記載しています。

理由はいつも使っているツールなので導入が楽であるのと、入力がスムーズであること。

カスタム絵文字が利用できるため表現しやすいのもいいと思います、またスタンプが押せるのでTRYを決定する際の投票も簡単に行うことができます。

このような感じでチームのチャンネルにスレッドを作って実施しています(黒塗りが多くでごめんなさい)

個人的に重要視しているのは記載するタイミングで、

メンバーはスレッドへ5分間で同時にKEEPの記載してもらっています。

slackへの記載なので事前に書いておくこともできるかと思いますが、

事前に考えておいても記載するのはこの5分間だけ同時に作業してもらっています。

科学的な理由があるのか分からないですが、

常に離れているメンバーが短い時間でも一時的に同じものを書くということはチームが一体感を生むことへ寄与できるのではと思っています。

記載が終わったらそれぞれ書いた内容を発表してもらい、

TRYの記載が終わった後は投票と担当者の決定をしています。

Slack上でも意外とスムーズに実施することができるので是非やってみてください。

最後に

常に離れているメンバーが主体的にチームのために動けるような環境を作るのはすごく難しいと考えていますが、

今後もいろいろなチャレンジをして改善していきたいと思っています。

今は仕様書が重要だと考え仕様書を中心とした新しい開発の流れを作りたいと思っていますが、

これはまだチーム内でワークできていないので...いつか共有できるくらいの完成度のものができたら記事にしたいと思います。

ありがとうございました。