Wi-Fiの基本知識と環境構築

こちらの記事は主にメモ用途として記載をしています。

Wi-Fiについて必要なことを調べてざっくりまとめたものになります。

9.Wi-Fi設計に関する考え方については今まで経験してきた私の考え方になります。

Wi-Fiとは

ケーブルのかわりに電波を使用して機器同士をネットワーク接続する「無線LAN」規格のことです。

ケーブルレスでネットワーク接続ができるため、家庭やカフェ、会社などで幅広く利用されています。目に見ることができない電波を使用しているためWi-Fi環境では多くのトラブルが発生しています。

そのため、使用環境に合わせて適切なWi-Fi環境を構築する必要があります。

1.Wi-Fiの通信方式

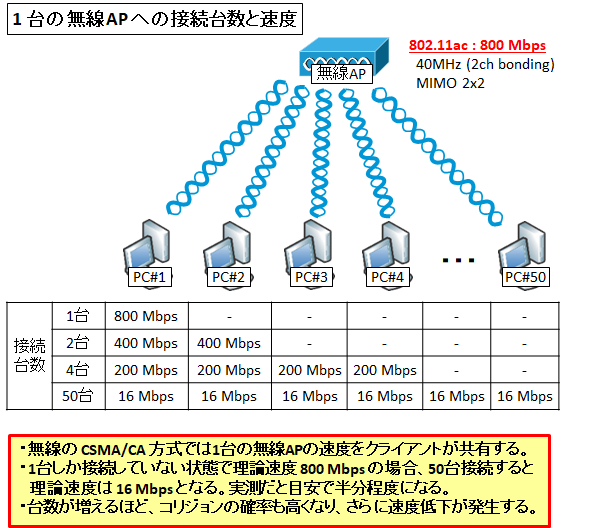

電波を使用して通信を行うため、LANケーブルとは違いWi-Fiの通信方式は【半二重通信方式】で通信を行っています。そのため送受信や複数の端末が同時に通信をすることはできません。

Wi-Fiは送信と受信を同じ周波数を使用して通信を行っているため送受信を同時に行ってしまうと電波が衝突してデータを正しく送ることができなくなってしまいます。その衝突を避けるため1台の端末が通信をしている場合は他の端末はランダムな時間待機してからデータを送信します。(CSMA/CA)

参考:https://www.mki.co.jp/knowledge/column66_1.html

2.半二重通信の問題点

複数の端末が同時に通信することができない他に、AP1台あたりのクライアント接続台数に比例して速度が低下してしまう問題が存在しています。

例えば理論値で800Mbpsのリンク速度が出る環境であっても、APに50台のクライアントが接続すればクライアント1台あたりのリンク速度は16Mbpsまで低下します。そのためリンク速度が遅ければAP1台あたりの接続台数は減少します。

参考:https://milestone-of-se.nesuke.com/nw-basic/wireless/ieee802-11ax-ofdma-mu-mimo/

3.通信速度(リンク速度)

APとクライアント間の通信速度のことをリンク速度と言います。リンク速度はWi-Fiの規格・チャンネル数・アンテナ数で決まり。Wi-Fi規格が新しく、チャンネル数とアンテナ数が多ければ速度は向上します。

また、規格やチャンネル数・アンテナ数はAPだけではなくクライアント端末に搭載されているWi-Fiデバイスも影響します。

例えばAPは2.4Gbpsの通信に対応しているが、クライアント端末が1.2Gbpsしか対応していない場合は1.2Gbpsが最大速度になります。また、ほとんどのクライアント端末はアンテナ数は2つ搭載されおり、1.2Gbpsまでしか対応していない機種が多いです。

参考:https://milestone-of-se.nesuke.com/nw-basic/wireless/wifi-summary/

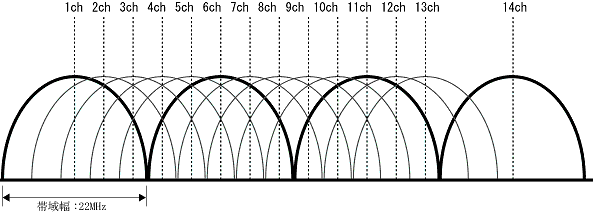

4.チャンネル(周波数)

通信に用いる周波数を指定するための機能です。

チャンネルの役割は、通信に用いられる周波数帯を分割し、電波干渉を起こしにくくして、スムーズな接続を可能にすることです。使用できるチャンネル数は使用する周波数帯によって数が異なります。現在使用できる周波数帯位は2.4GHz/5GHz/6GHzの3つになります。

・2.4GHz

チャンネル数は14個で1チャンネルの周波数は22MHzとなっています。

各チャンネルは5MHzずつしか離れていないため隣合うチャンネルを使用すると干渉*してしまいます。そのため周波数が重なり合わないように5チャンネルずつ離して、使用することが一般的です。実質使用できるチャンネル数は3つとなります。

例:「1.6.11」「2.7.12」「3.8.13」等

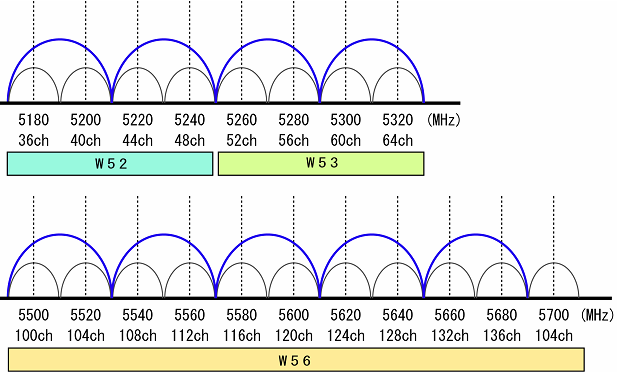

・5GHz

チャンネル数は19個で1チャンネルの周波数は20MHzとなっています。2.4GHzと異なりそれぞれのチャンネルが重なっていないため隣り合ったチャンネルを使用することが可能です。

5GHzは公共のレーダーと同じ周波数を使用しているためDFS機能によりレーダーを感知すると1分間Wi-Fiの電波は停波します。そのため安定して使用できるチャンネルはレーダー影響がない36,40,44,48チャンネルの4チャンネルになります。

・6GHz

2020年に出た新規格「Wi-Fi6E」で使用することができるようになった、新たな周波数帯です。

チャンネル数は24個で1チャンネルの周波数は5GHzと同じ20MHzとなっています。

2.4/5GHzと異なりレーダー等の影響がなく、すべてのチャンネルを使用することができるようになります。

ただ、現段階(2023年10月現在)ではAPは多くのメーカーから発売されていますが、クライアントについては徐々に出始めてきた段階であるため普及するまで時間がかかります。

(Windows11ユーザであれば無線LANカードをWi-Fi6E対応のものに変えるだけで簡単に使用することができます。注意点としてWindows10はOS自体がWi-Wi6Eに対応していません。そのためWi-Fi6Eの無線LANカードに交換しても6GHzは使用することはできません。)

*チャンネル干渉・・・・

同じ周波数が重なる電波を発する機器が近くにあるときに発生する現象です。干渉が発生すると、通信速度の低下・APとの接続不安定等の影響があるため、チャンネル間の重なりをなくすようにAPの設置場所・チャンネル設計をする必要があります。

参考:https://musenlan.biz/blog/522/

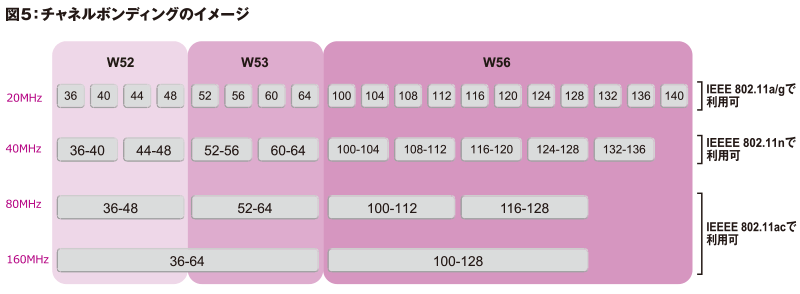

5.チャンネルボンディング

複数のチャンネルを束ねて使用することで通信速度を向上させる技術です。

チャンネルを束ねた数だけスループットが向上しますが、多くのチャンネルを占有することになります。帯域幅が広がると干渉も増え使用することができるチャンネル数も減少してしまう欠点があります。

また、5GHzではDFSの影響があり、チャンネル干渉を防ぐため2チャンネルのボンディングで、36-40、44-48の2パターンしか実質使用することはできません。

表記例:ボンディング数・帯域幅 2チャンネル・40MHz 4チャンネル・80MHz 8チャンネル・160MHz

参考:https://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No61/0800.html

6.アンテナ

AP・クライアント端末に搭載されている電波を送信・受信を行う空中線のことで、別名をストリームと言います。

アンテナ数も通信速度に影響されるため重要な部分になりますが、アンテナ数が多いとその分コストも上昇します。

また、クライアント端末は2つのアンテナが搭載されている機種が多いです。

表記例:送信アンテナ×受信アンテナ 2×2(2ストリーム) 4×4(4ストリーム) 8×8(8ストリーム)

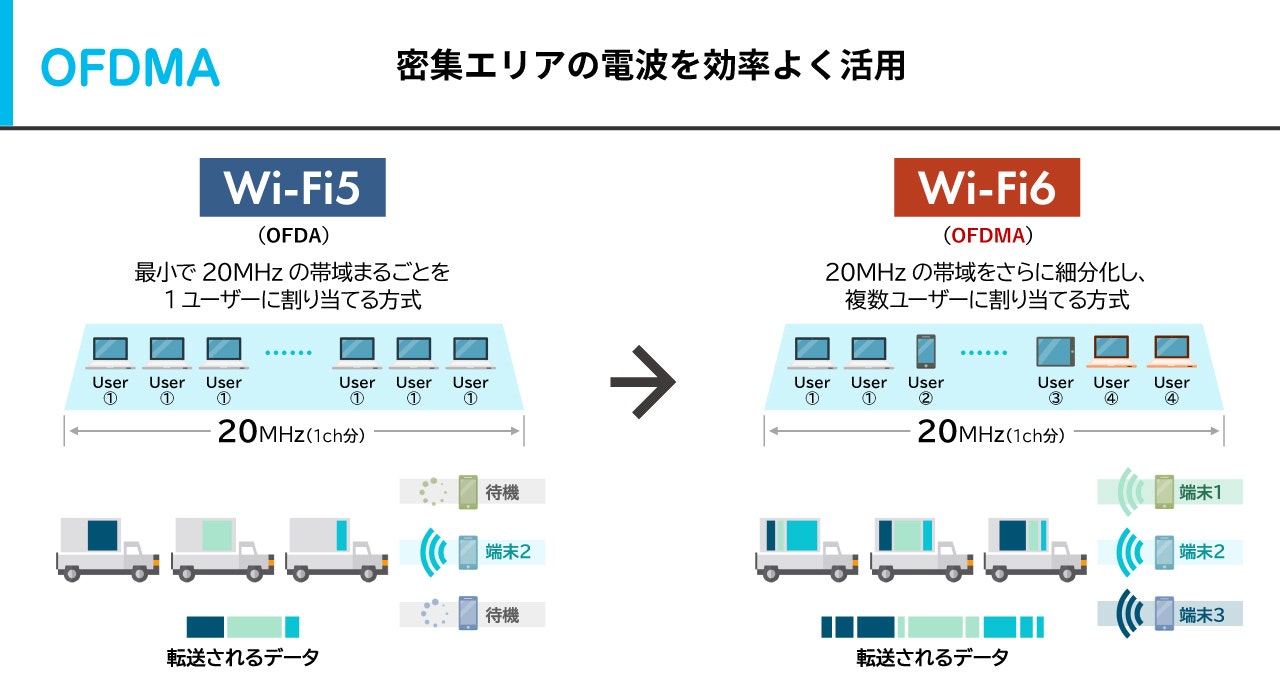

7.OFDMA

Wi-Fi6から追加された機能

1チャンネルを更に小さい帯域で区切った複数の小さな帯域をサブキャリアといい、そのサブキャリアをグループごとに分けて使用することで、複数のクライアントが同時に通信を行えるようにする技術になります。「OFDMA」のお陰で半二重通信にも関わらず複数の端末で同時に通信が行えるようになります。1つのチャンネルで最大9ユーザが同時に通信することが可能です。最大74ユーザ(チャンネルボンディング160MHzの時)

1つのチャンネルを細かく分割するためその分速度に影響します。

イメージとしては今まで1台のトラックに1つの小包を載せて一人に運搬していましたが「OFDMA」により、1台のトラックに複数の小包を載せて複数人宛に運ぶことができ効率的に運搬ができるようになりました。

参考:https://www.amiya.co.jp/news/6786/

8.MU-MIMO

APに搭載されたアンテナを利用して、複数の端末が同時にデータを送受信する技術です。

Wi-Fi5まではダウンリンクのみ対応していましたが、Wi-Fi6からアップリンク・ダウンリンクの両方に対応し、多重数は4から8へと拡大しました。

9.Wi-Fi設計に関する考え方

2.4GHzは電波干渉が起きやすく速度が遅いため、基本的には5GHzをメインでの利用を考えて設計をします。

(プリンターや古い端末などの一部の機器では2.4GHzしか使用できないためその時は専用のSSIDを作成するかLANで接続するかを考える必要があります。)

5GHzではDFSの影響により4チャンネルしか利用することが出来ず、速度を考えた際にチャンネルボンディングをする必要があるため実質2チャンネルで設計しなければなりません。

2チャンネルボンディングをした40MHzで、APに接続できるクライアント端末数は大体15~25台ほどになります。それ以上の端末が接続すると通信が不安定になる傾向があります。

(メーカー等が記載しているAPの最大接続数は5GHz/2.4GHzの両方を制限なく利用した場合の接続数になります。)

そのため社内・ゲストの2種類のSSIDを作成して使用する場合は社内とゲストで5GHz帯を利用してしまうとあっという間に30台以上接続してしまいます。(ゲストSSIDを社内ユーザの私物で接続されている場合、一人あたり2台の端末がAPに接続しているので半分の15名で30台になります。)

社内は5GHz、ゲストは2.4GHzを使用して帯域を分散することでAPに接続できるクライアント数を増やしても安定して利用することが可能になります。

Wi-Fiを利用する台数や用途を明確にして設計する必要があります。

10.まとめ

1~9までを通してWi-Fi通信に関する知識・環境構築について記載をしてきました。

速度については規格・チャンネル数・アンテナ数、「OFDMA」機能を利用した同時利用数ではチャンネル数が重要になってきます。特にチャンネル数は速度と同時利用に関わるため設計する上で非常に重要な部分になります。

また、周波数としては2.4GHzhは電子レンジやBlutoothと同じであるため干渉による影響が出てきます。

5GHzはDFSによる影響で実質使用できるチャンネルが4チャンネルとなるため速度制限やチャンネル干渉による影響があります。

6GHzはすべてのチャンネルを利用できるため2.4/5GHzで起きていたチャンネル干渉や速度制限がなくなり安定して利用できるようになりますが、まだ出始めたばかりで普及していません。6GHzが普及すれば今まで起きていたWi-Fiに関するトラブルは減るため今後に期待です。