DX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か?

すっかり定着した感のある「DX」ですが、定義も広く、なんとなくで理解してる人も多いのではないでしょうか。今回、改めて整理しようと思いまとめたのがこの記事になります。「結局DXって何?」っていう人向けに、なるべくシンプルに、少しずつ深掘りを入れながらまとめていこうと思います。

目次

- いきなり結論!!「DX」とは何か?

- 重要なポイントは「圧倒的」ということ

- なぜそんなことをする必要があるのか?

- どういうこと?

- 業界ごと DXの緊急性について

- 登る山を間違えてはいけない

- 「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」

- いったいどこから手をつけたらいいのか(むしろどうしたらいいのか)

- 次のステップは何か?

- DX実現後の企業の最終形態は「サービスプロバイダー」である

- DX後に必要になる業務モデル「VeriSM」とは

- 「DevOps」「アジャイル開発」は必然の流れ

- まとめ

いきなり結論!!「DX」とは何か?

いきなりですが「DX」とは以下を指します。

1.『デジタル・テクノロジーを駆使して、ビジネススピードをあげること』

2.『変化に俊敏に対応できる企業文化・体質を実現すること』

この2点です。

重要なポイントは「圧倒的」ということ

デジタル化を推進することが「DX」かというとそうではありません。

圧倒的なビジネススピードを獲得することが「DX」の本質です。

なぜそんなことをする必要があるのか?

経済産業省が国内のデジタル化の遅れを危惧して発表したものに**「DXレポート:2025年の壁」というものがあります。

ざっくりいうと『2025年までに日本企業のDXが進まない場合、2030年までにかけて年間12兆円の経済的損失が発生する』という内容のものです。一方、『DXが実現した場合、2030年実質GDP130兆円超の押上げが期待できる』**と綴っています。

(参考)経済産業省 DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~

へ~。という感じであまりピンときませんね。

つまり、

1.『デジタル・テクノロジーを駆使して、ビジネススピードをあげること』

2.『変化に俊敏に対応できる企業文化・体質を実現すること』

これを2025年までに実現していないと、あなたの会社は利益を上げることが難しくなります。

どういうこと?

DX(デジタルトランスフォーメーション)は文字通り「ビジネスのデジタル化」を推進する、という意味です。広い意味では、紙媒体中心の業務をデジタル化し、ペーパーレスを実現することもDXです。テレワークを導入して働き方を改革することもDXです。広い意味ではDXですが、本質的にいうとDXではありません。

**『IT技術を駆使して、圧倒的なビジネススピードを手に入れること』**がDXの最終ゴールです。

圧倒的なビジネススピードを手に入れるためには『企業体質も変化』しなくてはならない、ということになります。

以下に例を2つ上げます。

1つ目は、GAFAの一角、四皇「Amazon」です。時価総額(懸賞金)1兆ドルの超大企業です。

「最高の顧客体験」を企業理念として掲げているAmazonは、購入した注文履歴を分析し、次に買いそうなものを予測、配達先のそばの倉庫にあらかじめ準備しておくことで、他社にはマネできない短納期を実現しています。

また「Amazon Fulfillment」というサービスでは、何かを販売したい企業がAmazonの倉庫へ商品を送り届けます。あとの在庫管理、販売、決算、配送などの業務を代行してくれるというものです。生産者にも「最高の顧客体験」を提供することで、これまでの常識を破壊するほどの競争力を生み出しています。自動化された300か所の倉庫、40機の航空機、数千台のトラックを所有し、注文を受け取って即日配送する「事業基盤」を作り上げました。圧倒的なビジネススピードをもって、この時代に君臨しています。

2つ目は、ソフトバンク・ビジョン・ファンドの1つである中国の保険会社「Zhongan保険(ゾンアン)」です。ソフトバンクグループ最大規模のイベント「SoftBank World 2018」で孫正義氏と一緒に登壇し、以下のように話しています。

(参考)SoftBank World 2018 基調講演 Day1 孫正義(1:40:00前後)

何が凄いのかというと、この会社の1年間の保険の契約件数は54億件だそうです。

1分あたり1万件の保険契約を販売しています。

しかも商品価格を需要と供給の状況に合わせて変動させる価格設定「ダイナミックプライス」を実現しています。54億回の商品販売をダイナミックプライスで実現するにはいったい何万人の従業員が必要でしょうか。この会社の従業員はわずか2500人だそうです。商品説明、代理店、販売、審査、契約、サポート、請求、リスク管理、保険商品設計など、企業体質を極限までデジタル化し、人が入りこむ余地がないくら自動化すること。圧倒的な破壊力を身につけるために、それを力強くサポートする企業体質こそが「DX」の本質といえます。

業界ごと DXの緊急性について

DXの取り組みについて、どれくらい緊急性があるのか業界ごとにまとめた表があります。

| DXの緊急性 | 業界 |

|---|---|

| 緊急 | テクノロジー・メディア・エンターテイメント・小売 |

| 早急な対応すべき | 金融サービス・通信・教育・旅行・ホテル |

| 猶予あり | 消費製造・ヘルスケア・公益事業・エネルギー・製薬 |

この表は2015年にアメリカの調査会社がまとめた表です。2020年の今日現在ですが、ほぼほぼ当たっているのではないでしょうか。ですが、GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)などは、もはや「業界」で分類することが自体が無意味なように、業界という垣根を軽々と超えてきます。まさに巨人です。進撃してくる巨人に対抗するためには、こちらも巨人的な競争力を身につけなければいけない。これが先ほどの「2025年の壁」の話ということになります。

登る山を間違えてはいけない

DXの提唱者であるストルターマン教授は、DXに至る段階を3つのフェーズに分けています。

第1フェーズ:IT利用による業務プロセスの強化

第2フェーズ:ITによる業務の置き換え

第3フェーズ:業務がITへ。ITが業務へとシームレスに変換される状態

もう少し噛み砕くとこうなります。

第1フェーズ:基幹システムを活用して標準化された業務プロセスを徹底する段階

第2フェーズ:RPAをはじめとするITで業務を代替させ、自動化する段階

第3フェーズ:人間が働くことを前提に最適化された業務プロセスを、機械が働くことを前提に最適化された業務プロセスへと組み替え、さらなる効率と品質の向上を実現しようという段階

もっと噛み砕くとこうなります。

第1フェーズ:業務プロセスを徹底的にデジタル化する段階

第2フェーズ:RPAやAIを使って業務の一部を自動化する段階

第3フェーズ:1分間に1万件という圧倒的なビジネススピードを獲得する企業モデルを構築する段階

「DX」とはもちろん第3フェーズのことを指します。

第1、第2フェーズは第3フェーズに進むためのステップだということを意識しましょう。

「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」

「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」という言葉があります。「ラ」がつくかどうかのとても似た言葉です。

デジタイゼーションは、「デジタル技術を利用してビジネス・プロセスを変換し、効率化やコストの削減、付加価値の向上を実現する」という意味です。

デジタライゼーションは、「デジタル技術を利用してビジネス・モデルを変革し、新たな利益や価値を生みだす機会を創出する」という意味です。

どちらもデジタルによる変化ですが「DX」の本質は「デジタライゼーション」を指します。

いったいどこから手をつけたらいいのか(むしろどうしたらいいのか)

最初に行うことは「ゴール」がどこかを知ることです。くどいようですが、業務効率化ではなく、ビジネスモデルの変革(デジタライゼーション)こそが「DX」のゴールです。

「ゴール」が明確になることで計画を立てることが出来るようになります。

DXの本質はビジネスモデルを変革して、圧倒的なビジネススピードを手にいれることです。

これを舵取り出来るのは一体誰でしょうか。**「経営者」**しかありえません。

自社内に「業務効率化チーム」を作って「業務効率化を推進」する取り組みをされているところも多いと思いますが、経営者がDXのゴールを認識しているかどうかで本質に辿り着けるどうかが決まります。

よく耳にする「AIを使った何か新しいサービスをつくってくれ」というような方針はゴールが認識されていない状態ではないでしょうか。もはや「そりゃ悪手だろ」ということだと認識してもらいましょう。

参考になるDX推進のガイドラインはあるのか?

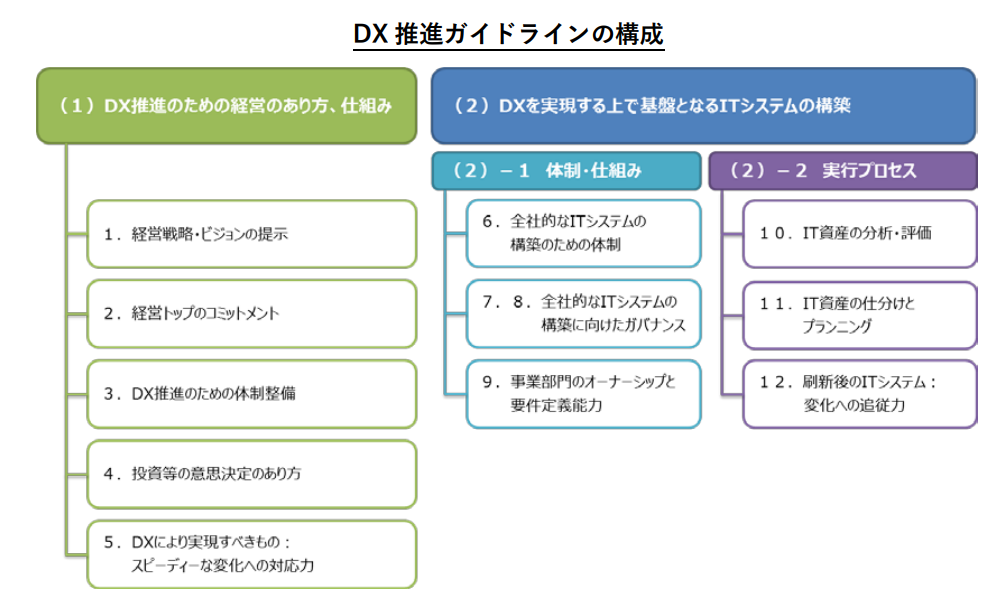

経済産業省等が出したレポートに「DX 推進ガイドライン」というものがあります。

(参考)「デジタルトランスフォーメーションを推進するための ガイドライン (DX 推進ガイドライン)」

簡単に説明しますが、このガイドラインは大きく2つで構成されています。

(1)DX推進のための経営のあり方、仕組み

(2)DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築

(1)「DX推進のための経営のあり方、仕組み」は5つの項目があり、

・「経営戦略・ビジョンの提示」

・「経営トップのコミットメント」

・「DX推進のための体制整備」

・「投資等の意思決定のあり方」

・「DXにより実現すべきもの:スピーディな変化への対応力」

という内容です。この資料からも、経営トップのDX推進に対する姿勢が重要だということが伺えます。

まとめますと、「DX」取り組みの最初のステップは、

・ゴールを認識すること

・経営者がDXの重要性を認識すること

です。

次のステップは何か?

経済産業省のガイドライン的にいうと、「DX推進指標」を活用して自己診断し、自社のDX成熟度は定量的に図ります。ガイドラインではDX推進の成熟度を以下のような6段階に分類しています。

また、先ほどのDXの提唱者ストルターマン教授の3つのフェーズに沿った取り組みを行うのも有効ではないかと思います。

第1フェーズ:IT利用による業務プロセスの強化

(基幹システムを活用して標準化された業務プロセスを徹底する段階)

(業務プロセスを徹底的にデジタル化する段階)

| 参考となるアクション | |

|---|---|

| 1 | 電話・FAXを廃止し、メール・グループチャットを中心とした業務にする |

| 2 | 経理・財務処理における請求書や経費精算などの業務における書類のやり取りを廃止する |

| 3 | 取引先とのやり取り(取引)は基本的に電子媒体で行う |

| 4 | 社内外のアンケート収集業務をGoogleフォームやアンケートWebサービスを使用して行ってみる |

| 5 | すべてのビジネスプロセスをアナログからデジタルへと転換する |

第2フェーズ:ITによる業務の置き換え

(RPAをはじめとするITで業務を代替させ、自動化する段階)

(RPAやAIを使って業務の一部を自動化する段階)

| 参考となるアクション | |

|---|---|

| 1 | オフィス作業でのデータ収集や入力業務に対してRPAを導入して人的労力を減らす |

| 2 | チャットボットを導入し、社内や顧客のサポート業務の労力を減らす |

| 3 | IoTを導入し、センサーデータを集めて危険予知や異常発見に活用する |

第3フェーズ:業務がITへ。ITが業務へとシームレスに変換される状態

(人間が働くことを前提に最適化された業務プロセスを、機械が働くことを前提に最適化された業務プロセスへと組み替え、さらなる効率と品質の向上を実現しようという段階)

(1分間に1万件という圧倒的なビジネススピードを獲得する企業モデルを構築する段階)

| 参考となるアクション | |

|---|---|

| 1 | 自社のバリューチェーンを再確認。全社横断的にIT活用を最適化。最適化に合わせた企業体質を構築する |

| 2 | IoTなど様々なものから生み出されるデータ(ビックデータ)をAIで分析、ダイナミックな最適解を見つけ出し、現場をリアルタイムに最適化する構造を構築する |

DX実現後の企業の最終形態は「サービスプロバイダー」である

これまで何度も出てきましたがDXのゴールは**『IT技術を駆使して、圧倒的なビジネススピードを手に入れること』**です。

界王拳10倍くらいの圧倒的なスピードを実現するためには、必然的にIoT・AI・クラウドといった最新ITを組み合わせることになります。人が入り込む余地がないくらい高速なビジネススピードを活かしたビジネスモデルの姿とは、最終的には業種や業態によらず全ての企業や組織が「サービスを提供するプロバイダー」になることを示しています。

DX後に必要になる業務モデル「VeriSM」とは

DX後の企業の姿は、圧倒的なビジネススピードでサービスを提供するプロバイダーです。そうなると、企業の役割は自社でサービスを管理することになります。そこで注目されているサービス管理を行うための運用モデルとして「VeriSM」というものがあります。

V:Value driven(価値主導)

e:Evolving(発展する)

r:Responsive(敏感に反応する)

i:Integrated(統合された)

S:Service(サービス)

M:Management(マネジメント)

管理を行うフレームワークはこれまでたくさん存在しますが、それはどれもDX後にはそのまま当てはめることが出来ません。ダイナミックなマネジメントを実現するフレームワークとして登場したのがこの「VeriSM」というわけです。

ちなみに日本語に対応した認定資格試験も登場しました。

(参考)「VeriSM™プロフェッショナル」

「DevOps」「アジャイル開発」は必然の流れ

DXの圧倒的なスピードにより生み出される世界で成長を続けていくためには、すぐに変わることが出来る企業文化や体質に変化しなければなりません。必然的に運用と開発はセットの「DevOps」になり、開発スタイルも変化することが前提の「アジャイル開発」が行われことはもはや必然の流れといえます。

まとめ

日本のデジタル化の遅れを危惧して経済産業省が出したレポートが「2025年の壁」です。

想像してみて下さい。

ボタン1つでサービスを購入し、ボタン1つで解約できる時代です。ユーザーは必要な時に必要な分だけ使います。企業が提供するのは最高の顧客体験でなければいけません。弊社ではそのような対応は行ってはおりません、ではいつか見放されてしまいます。ダイナミックな対応を行う仕組み作り上げなければいけない、注文と同時に必要な業務が終わらせるにはどうしたらよいのか、それを実現させるための取り組みのことをDXと呼ぶのだと思います。

『IT技術を駆使して、圧倒的なビジネススピードを手に入れること』

国が鳴らす警鐘に素早く反応し、先んじて取り組むことが重要な点ではないでしょうか。

ご一読いただきありがとうございました。

参考文献

- 書籍:図解コレ1枚でわかる最新トレンド

- 経済産業省:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~

- 経済産業省:「デジタルトランスフォーメーションを推進するための ガイドライン (DX 推進ガイドライン)」

- 経済産業省:DX推進指標

- 記事:SHARE BOSS デジタルトランスフォーメーション(DX)とは? 起源・歴史・組織・成功率など