まずは広く浅く学ぶ

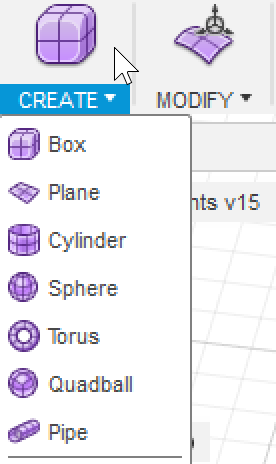

スカルプトモードには、箱や平面やシリンダーなど「ポンっ!っと置くだけ」の形状があります。

その一つを使って、出来るだけ少ない操作でどんな雰囲気の形状が出来るかやってみることにしました。

スケッチからボディを作るやり方がだいたい分かって来たので次はTスプライン(スカルプト・モード)からいろんな形を作る方法を調査します。スケッチだけでもいろんなイメージをモデリング出来るけど、曲線などを形のを作りたい時はスカルプトモードで作った方が効率出来だそうです。

2つのモードを上手く使い分けて最終的なモデルを作っていく、というのはFusion360ならではのモデリング手法らしいっぽいですね。つまり、例えば車のデザインならシャーシやエンジンなどはスケッチで、ボディはTスプラインでというハイブリッドな作り方が総合的に効率的だということですね。

トーラス(ドーナツ形状)

今回の練習のパターンとしては、まずは原点近くに「そのまんま(Normal)」の形状を置いて、さらに左右に「一か所だけ」変更を加えて出来る形を見て、さらにもう一度操作を加えて奥に向かって置いていきました。

目標としては「カッコいいパーツ」になる形です。すでにジェット機のエンジンとして使えそうな形状などが出てきました。

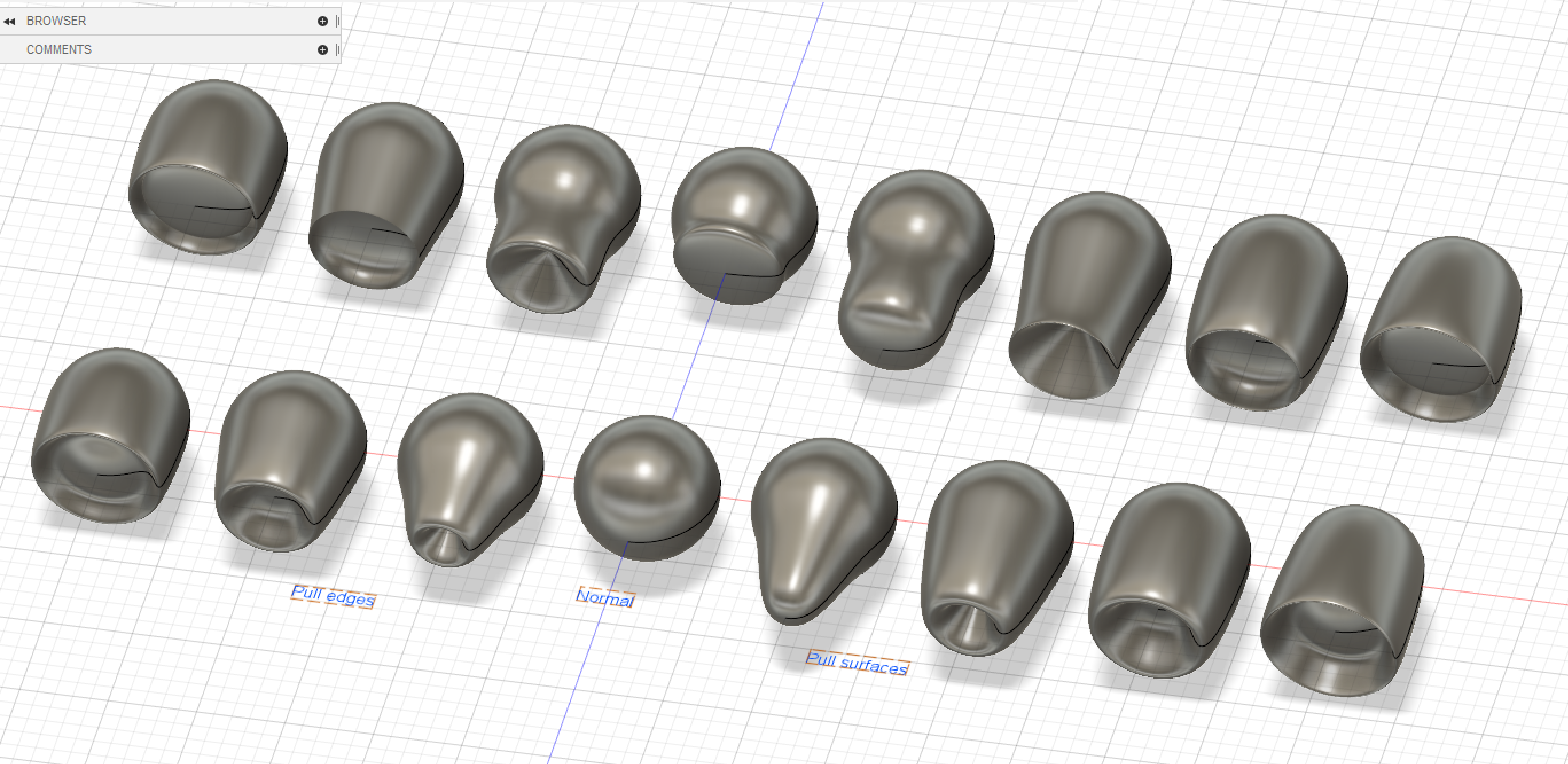

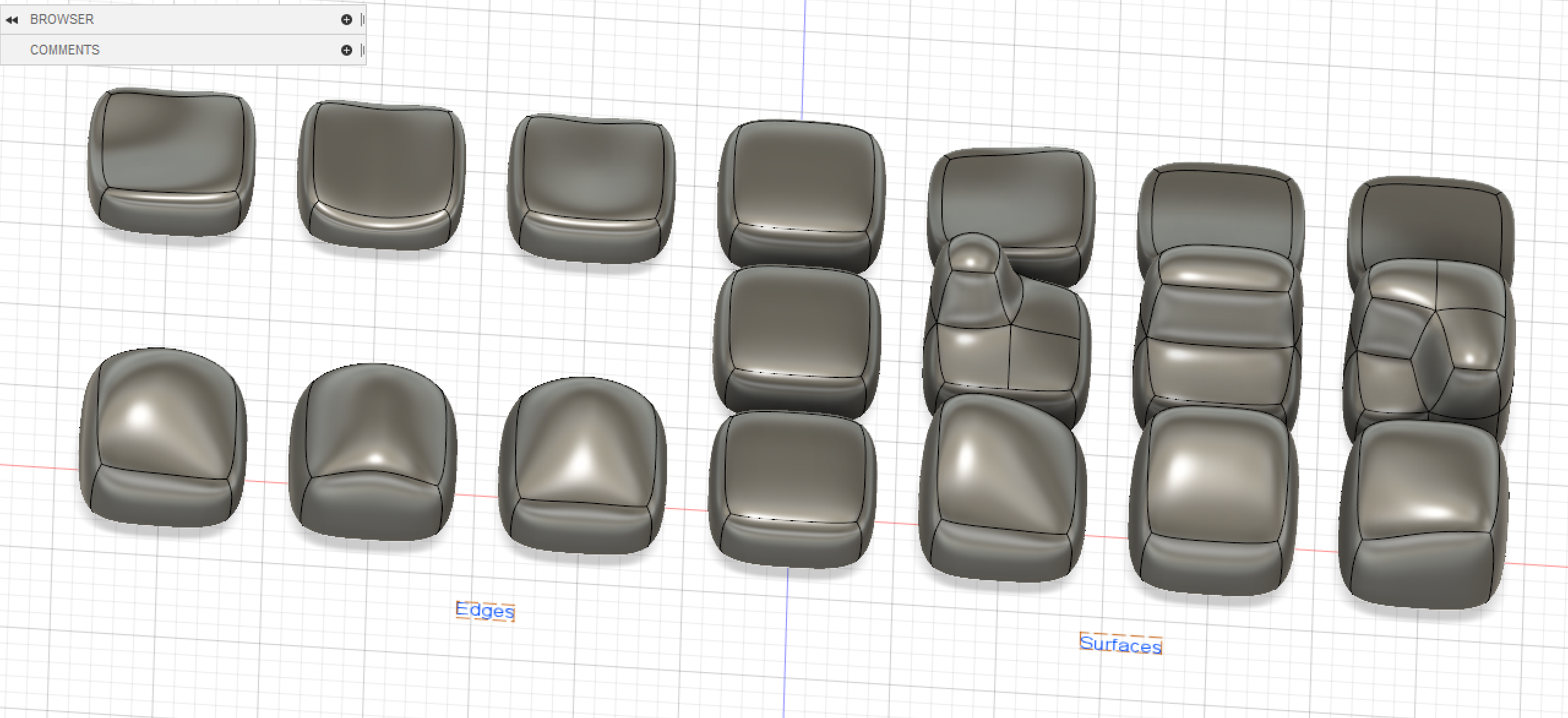

球(玉)

手前の列は「球」の状態で「どこか一か所だけ」引っ張って出来る形状。右側(サーフェイスを引っ張り出した場合)と左側(円状のエッジを引っ張り出した場合)、似てるようで微妙に異なります。

奥の列は手前側の一番中心に近い円をスケールで大きくして、それから同様の操作をしてみた結果。

さらに、上の状態から引っ張り出した部分をスケールアップしたり(前列)、球の赤道部分を絞ったり(右側)膨らませてみたりした(左側)。

こうやって数回の作業をするだけで、結構いろんなモノの形が見えてる。

例えば

- 釣りの錘

- 電球

- ライト

- 湯呑

- グラス・杯

- バケツ

そういうものにすぐに使えそうな形状が出来る。

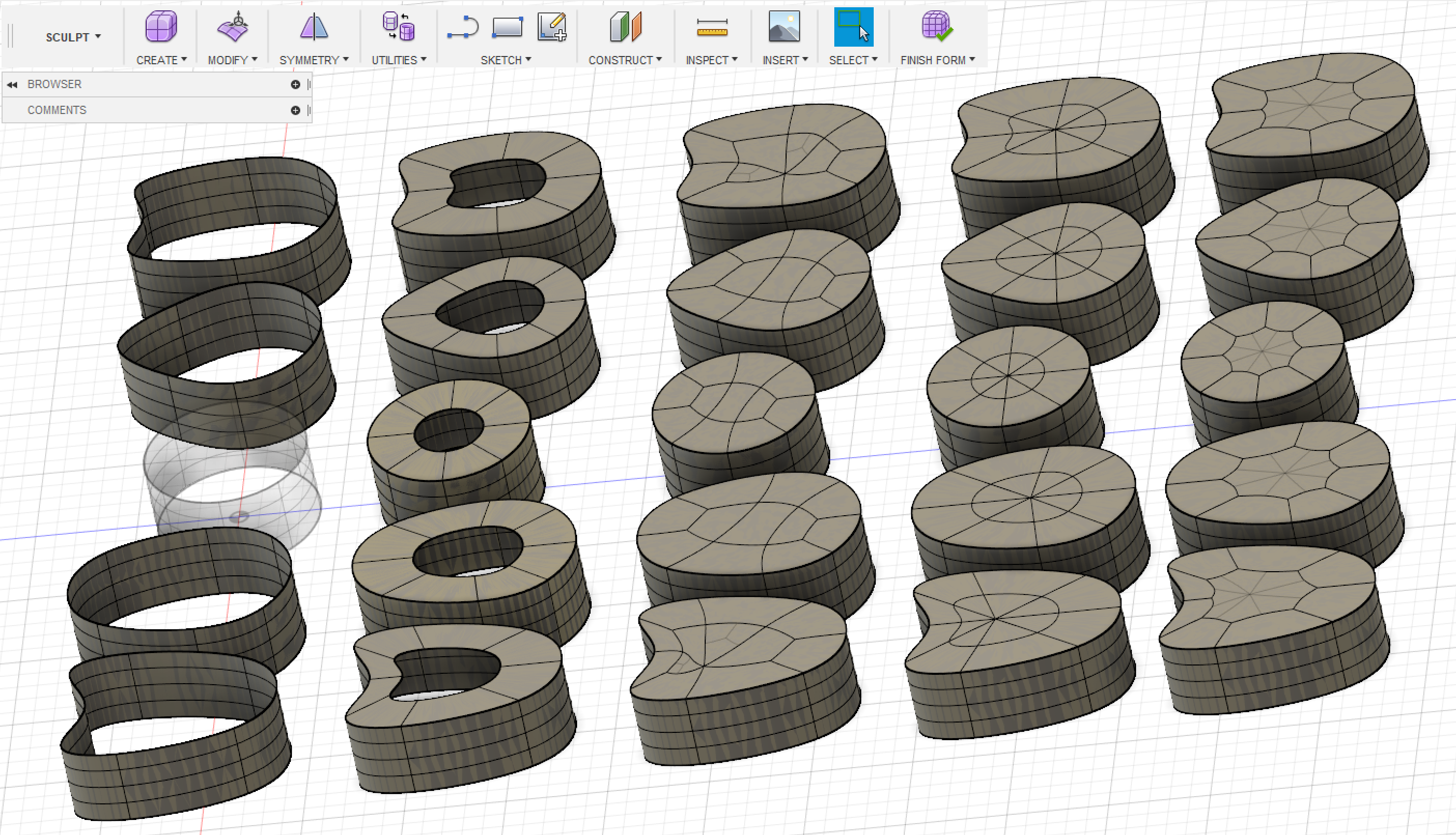

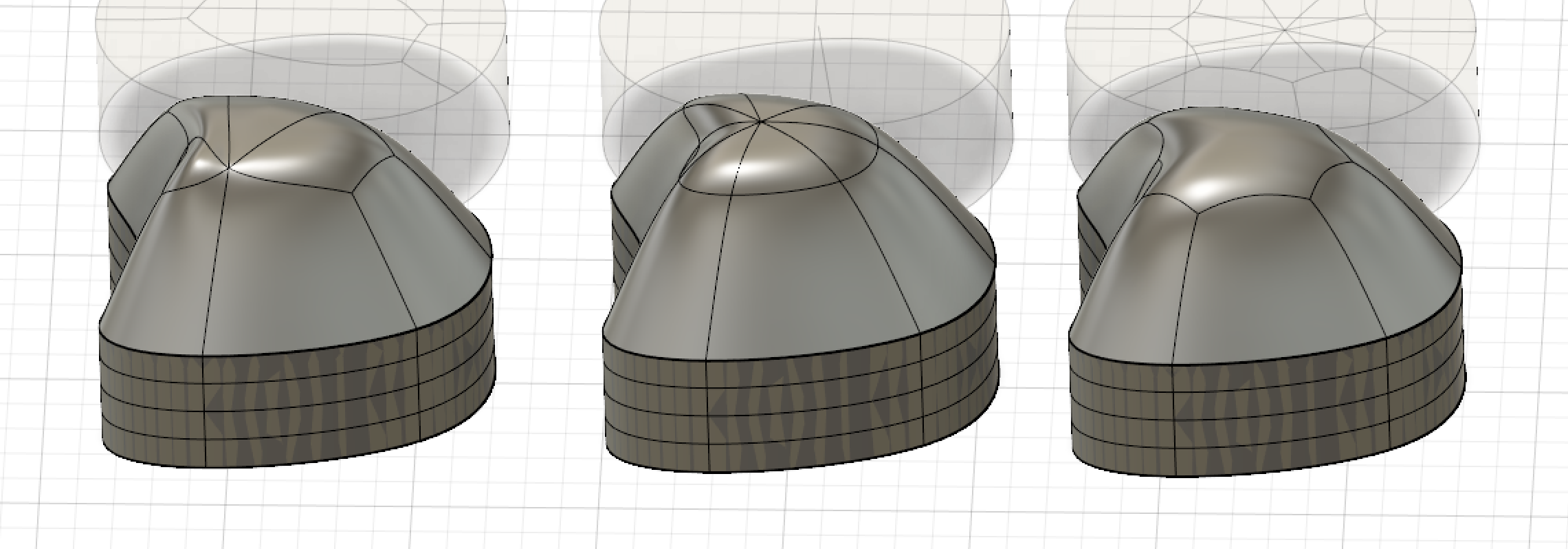

シリンダー(円柱)

円柱は側面を面引っ張るか、エッジを引っ張るかで効果を観察してみました。

上部を「Alt+Crl」を押さえながらスケールして半分ぐらい塞いだ状態にして、「穴埋め」を3つのモードで試してみました。これは実験してみて本当によかった。この違いを理解せずに穴埋め作業をしていたら、スターポイント関連ではまってたと思う。

スカルプトモードではどうやらこの「スターポイント(エッジが3本とか5本集まっている点)」の扱いがいろんな問題のひとつになりそうな気がするし、実際ネットの情報をみてもそういう印象を受けます。

まだ具体的にどういう目的の場合はどの穴埋めモードがいい、とかよくわからないけど、この図の一番右側の「スターポイントはいくつあってもいいから1面で埋める」のパターンは、ロケットの先端のように引っ張るのを想定しているのであれば適切なのかなと思う。図真ん中の列は、立体的にするときにいろいろ歪みが出てきそうな予感。左右対称がどれも失われているから。

ということで実際に上に向かって同じ高さだけ引っ張り上げてみた

真横から見ると、その差が顕著に表れているのが分かる。一番右が側がもっとも「球体により近いなめらかさ」を持っている。左端のは対称性が失われた結果がもろに出ている。真ん中は「フタっぽい」造形が出ている。

穴埋めは慎重に進めないとハマるリスクありと見た。

ボックス(箱)

箱というか、ソリッドの一部を編集したらどうなるかの実験。

まずは、単純な「引っ張り上げる」と「押し付ける」の効果。「引っ張り上げる」に限り「Altキー」を押しながら引っ張ると「ニョキっと」あたらしい面で構成される構造が生えてきます。

例によってエッジに対する操作(左側)と面に対する操作(右側)を比べてみる。

スカルプトではなめらかな形状がその目的でもあるので、デザイン的には餅が崩れたようなあんまり魅力的でない造形になる。ただ、これは逆にスケッチをベースに作ろうとすると大変な苦労をするものだけに、デザインの目的によってはとても便利なものなる(に違いない)。

ボックスの、面に沿った操作

次に、ボックス上面の一部を(サーフェイスとエッジ)平面上で操作してその効果を見てみた。手前は「移動」で「一番奥の列」は「回転」。

ところで、赤く塗ってある5つは、中心を通るつながったエッジを横に10ミリずつ移動させてみた結果。左の方にかなりメカ的にカッコいい箱が出来てきた。これって吸気システムなんかで見かけそうな形状ですよね。使えそう!

ボックスの角の尖り具合

このエクササイズの収穫としてもっとも大きいと自分で思えるのは、エッジが角にある時にどういうルールで角が尖るか丸まるかが理解できたことです。つまりこういうころなんですね。

ということは「この角の丸みがきに食わないな~」って状況だったら、そのエッジから一番近いエッジへの距離を短くする方向に進めばいいわけです。この際、単純に隣のエッジを近づける方法もあるだろうけど、それだと影響が大きい場合は「新たにエッジを挿入」して、それを操作すればモデルの他の部分への悪影響を抑えることが出来るかもしれない。

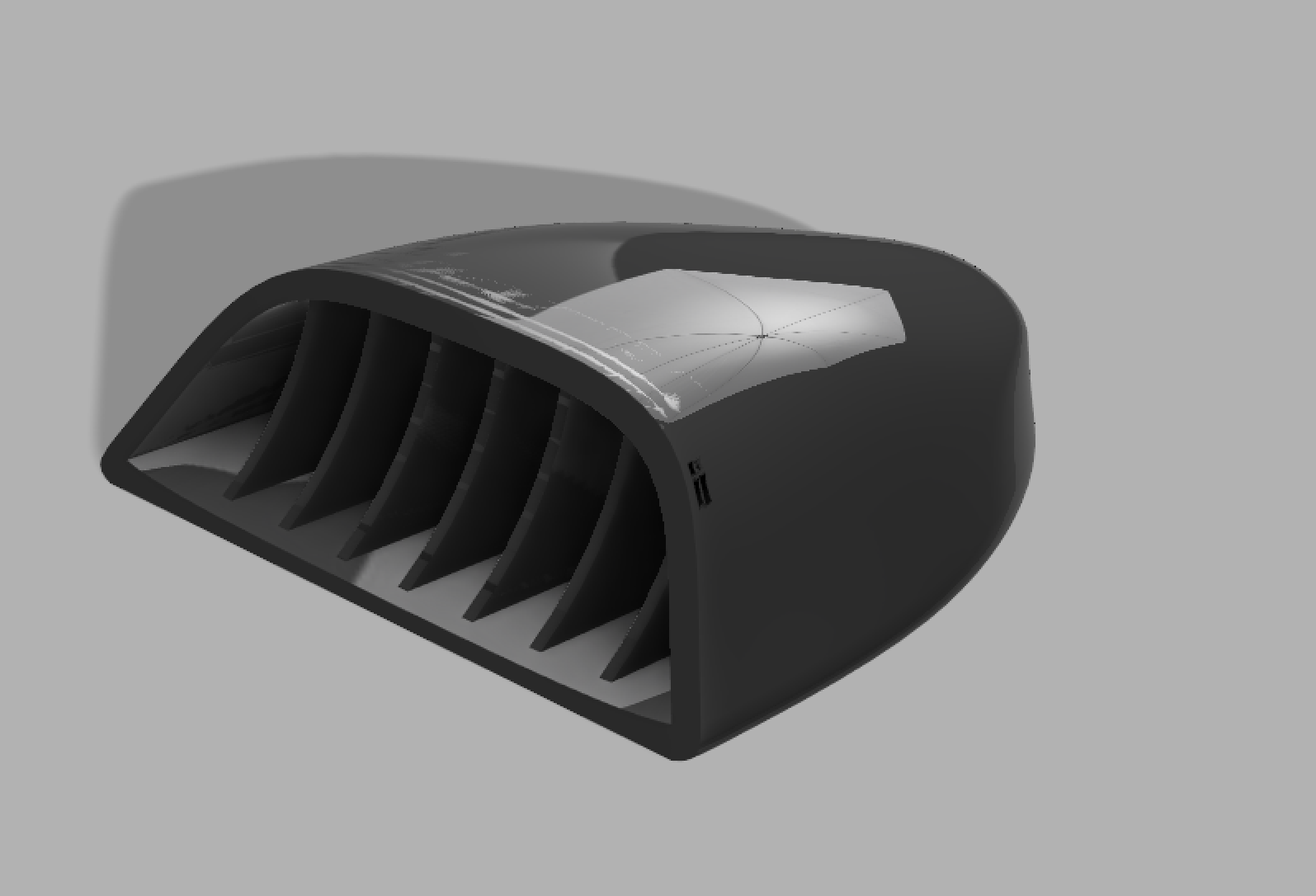

今日(ほんじつ)の成果

とりあえずここまで学んだ成果として、松本零士の漫画に良く出てくるようなダクト風メカパーツを作ってみた。