はじめに

2020年3月のJDLA認定 G検定で合格をすることができましたので、私がした学習法等をまとめました。

私はG検定の学習を始める前は人工知能に関する専門知識はほぼ0に近い状態で、かろうじて人工知能の中に機械学習という分野があり、その中にさらに深層学習という分野があるということを知っている程度でした。微分に至っては内容を全く覚えていません。

ですので本体験記も前知識はほぼない方で「微分ってなんだったっけ?」という数学と縁を切って久しい方向けであることを最初に申し上げておきます。

- 【学習期間】

- 34日間(中だるみ、体調不良があったので真面目に勉強をしていたのは28日くらいかも)

- 【利用書籍】

- 深層学習教科書 ディープラーニング G検定公式テキスト 浅川 伸一, 江間 有沙 他5名, 一般社団法人日本ディープラーニング協会 翔泳社

- 人工知能は人間を超えるか 松尾 豊 KADOKAWA

- AI白書 2019 独立行政法人情報処理推進機構 AI白書編集委員会 角川アスキー総合研究所

- 徹底攻略 ディープラーニングG検定 ジェネラリスト 問題集 明松真司, 田原眞一 インプレス ※問題集以外は電子書籍

- 【利用サイト・ツール】

- Study-AI社 G検定模擬テスト(http://study-ai.com/generalist/)

- Trello(https://trello.com/)

- MindMeister(https://www.mindmeister.com/ja)

学習の流れ

- 公式テキスト、人工知能は人間を超えるかを読む

- 公式テキストを再読、問題集を解く

- Study-AI社 G検定模擬テストに挑戦

- AI白書に目を通し、並行して問題集を再度解く

1. 公式テキスト、人工知能は人間を超えるかを読む

順序は最初に公式テキスト、次に人工知能は人間を超えるか。これから勉強を始める方にはこの順に読むことをお勧めします。

まずは公式テキストを読みました。前知識が0だと、最初からしっかり理解しようと思うとおそらく頭がパンクする(人物、時系列、分野、手法、問題点などなど馴染みのない言葉や人名が山のように出てくる)ことは予想できたので、 概要を把握するのが目的だと割り切りました。なので理解は置いておいて、とにかくまず本を最後まで読み切りました。大雑把に概要を把握してキーワードに見覚えをつけられれば上出来という考えです。

私はこの段階では概要の概要と多少のキーワードを覚えたくらいで、そのキーワードがどの技術の手法だとかキーワードの内容などはほぼ覚えておらず、体系だった知識は全く獲得できていませんでした。

公式テキストの後に人工知能は人間を超えるかを読みました。

こちらの書籍は著者である松尾 豊先生ご本人の体験や当時の思いなどが書かれていて、エッセイを読むようにすんなりと読むことができました。

語り口調に近い文体で書かれているため非常に読みやすく、また読み進める中で公式テキストで読んだ内容をある程度飲み込むことができるようになっています。

私は人工知能は人間を超えるかの読後に公式テキストで見た基礎的なキーワードをある程度頭の中で整理できるようになっていました。

公式テキスト・人工知能は人間を超えるかを読んでおけば、本格的に学習を始めるうえでの基礎の基礎ができあがっていると思います。

試験日が近くなってから受験しよう!と思い立たれた 前知識のない方も、最低限この2冊+問題集は読む・解くことをお勧めします。

だいたい2冊読み終わるまでに1日1時間で5日から1週間もあれば十分です。

ただ、1日で一気に読んでしまうのはあまりお勧めしません。少しでも多くのキーワードを覚える・基礎知識として落とし込むため、内容を飲み込める速度で読んだ方がいいと思います。

2. 公式テキストを再読、問題集を解く

基礎的なことを学習した段階で、もう一度公式テキストを読みました。

再読の際にポイントとしたのが、「内容を整理しながら読む」ことです。テキストに出てくる技術・キーワードがどういったものなのかを認識しながら読むことで理解しながら覚えることを目的としました。

私はこのとき、Torelloやマインドマップ等を使用しながら内容を整理しながら読みました。

Torelloで年代や人名をまとめたボードを作成して、カードに説明を書き加えておくと試験時に簡単に調べることができるのでお勧めです。

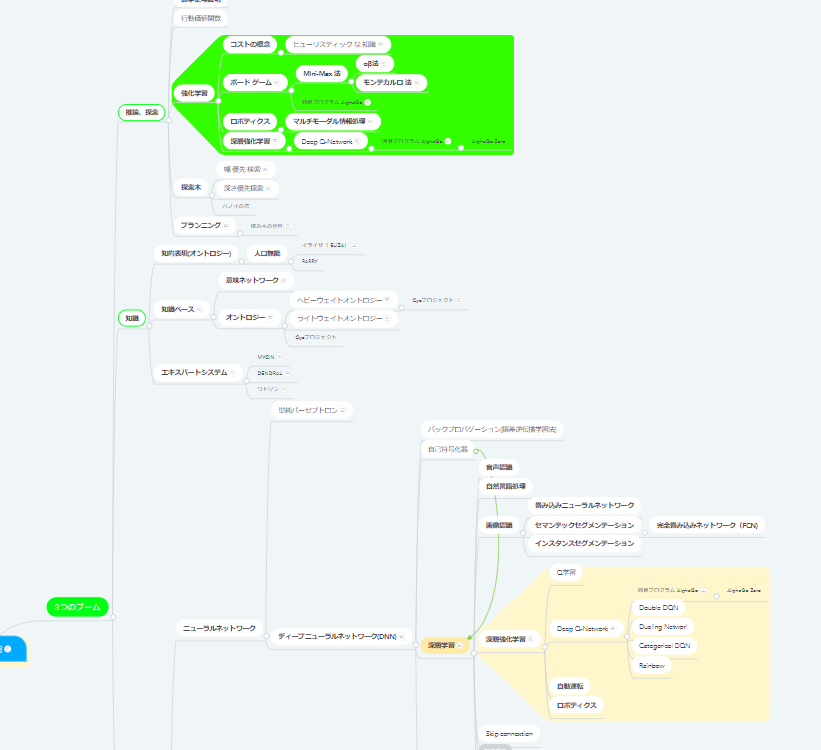

マインドマップには人工知能の分野と手法、代表的なプログラムなどについてまとめていきました。

あっちにもこっちにも当てはまるキーワードがあってもコピペである程度対応できるため、「テキストに出てくる技術・キーワードがどういったものなのかを認識」するのには便利でした。

マインドマップも項目に説明・コメントが記載できるツールを選択しておけば、試験時に確認しながら問題が解けます。ちらっと確認したい程度なら検索するよりも早いです。

ただし、キーワードが多いためまとめる際は方針をはっきりさせておかないとかえって混乱することになるということも身に染みてよくわかりました。

私は学習に使用した書籍は問題集以外は電子書籍で購入したので、説明を作成する際に地味に楽をしました。本を押さえながらタイピングするのは意外と面倒ですよね…。

公式テキストの再読・内容の整理をしつつ、週末は問題集を解きました。

徹底攻略 ディープラーニングG検定 ジェネラリスト 問題集は解説が充実しているため、解いた後は解説もしっかり確認しました。trelloやマインドマップに纏めるべき内容は併せて記載・整理をしていきます。

問題集の解説には自動運転・自然言語処理の解析技術などが一覧でまとめられてたりするので、そういうところには付箋を貼っておきました。おかげで自動運転の問題は解けました。今後G検定を受けられる方もすぐに開けるようにしておくとよいと思います。自動運転・ドローンの運用・自立型致死性兵器についてなどはたぶん各1問は出題されるので、まとめてあるものをすぐに開けるようにしておくと点を取りこぼさずに済むと思います。

だいたい2週間くらいかけて上記を行ったと思います。

問題集は2週くらいしました。模擬テスト後も1週したので、全部で3週ですね。

3. Study-AI社 G検定模擬テストに挑戦

公式テキストの再読が終わった段階で模擬テストを受けました。

ほぼ同じ設問がいくつか出題されるので、一度は受けておくとよいという情報を目にしたので受けてみましたが、たしかに同じか似た問題が出題された気がします。

こちらも問題には解説がある(ない問題も多い)ので結果はしっかり目を通します。

4. AI白書に目を通し、並行して問題集を再度解く

最後にAI白書を読んで再度問題集を解きました。

AI白書は分厚く、専門的な内容もかなり多いのである程度読み飛ばしながら読みました。読み始めた時点で残り1週間くらいだったので、本当にほぼ目を通しただけです。制度政策や利用動向等ここで読んだ内容が何件か出題されていたように思います。

電子書籍だと大事なページをブックマークしておいて試験中にすぐに開くことも可能なので、便利ではあるのですが、試験中慌てていたりするとブックマークの中から該当のページを探せなかったりブックマークしたことを忘れたりもします(体験談)。

何しろ分厚く 情報量が多いので、試験まで間がないときは手を出さないのもありかと思います。

学習・試験の際に役に立ったこと

-

テキスト、参考書籍は電子書籍で購入し、スマホとPCにDLしておく

スマホにDLしておけば急に忙しくなっても通勤・通学時間やちょっとした空き時間に読み進めることができて便利です。

PC上で学習内容を整理していくときにもスペースを取らなかったり、視線を大きく動かす必要が無かったりと何かと小回りが利きます。本に書き込みをしたい人以外は電子書籍にしておくと楽だと思います。 -

内容を整理し纏めておく

地味で面倒な作業ですが、頭に入りやすいですし試験の際にぱっと参照できるようにしておくと時間がとられません。

G検定は試験時間にあまり余裕がありません。問題をチェックしておいて後から見返すこともできますが、見返す問題が多すぎると結局時間が足りなくなってしまうので、時短のための対策としてやっておくと役に立ちます。

纏めた内容をブラウザで開けるようにしておくとより便利。ウィンドウを切り替えるよりタブだけの移動で済む方が(私の場合は)早かったです。 -

ディスプレイは2つ用意しておく

これは結構効きます。調べながら・まとめたものを見返しながら回答ができる試験なので、片方のディスプレイで問題画面を開いておき、もう片方のディスプレイで調べることで意外と時間のロスが小さくなります。

特にノートPCで受験する方はディスプレイを用意しておくと楽ができると思います。 -

当日・試験前

当日までにちゃんと勉強する&当日はしっかり準備をして臨むのはもちろんですが、G検定では試験会場が自宅という点を生かし「自分を落ち着かせる」ことが意外とポイントだったように思います。

試験は問題数が多く、前半に法律や時事問題などしっかり覚えた内容からは外れがちな問題が多く出るため焦ってしまいやすいです。冷静になれるように、試験開始までは極力リラックスしておくと試験中に消耗を避けられるのではないでしょうか。

試験開始の1時間前までにはお昼を食べておく、集中できるようPC周りを整頓することももちろんしておくべきです。

それをしても時間に余裕がありそうならゆっくりお茶やコーヒーを飲んだり、いっそ入浴したりして自分をリラックスさせることをお勧めします。 -

計算問題について

あきらめましょう。

1問あたり30秒を目安に回答していく試験です。複雑な計算はそれだけ時間がかかりますが、計算問題の得点配分が特別高いということもなさそうです。計算が必要な問題はそもそもあまり出ません。簡単に計算・回答できる問題のみ解き、複雑な計算が必要な問題はあきらめて飛ばした方が制限時間で焦らずに済みます。

※最初に記載したとおり、本記事は人工知能初心者かつ数学をとっくに忘れた人向けです

最後に

本記事がどなたかのG検定受験の参考になりますように。