概要

ROOT の GUI は使い勝手がよいものの、その使い方がイマイチわからないことが多い。ここでは下記の内容について簡単に紹介してみます。

サンプルファイルの作成

で生成される tree1.root を用いて説明します。root がインストールされてる環境下で、

root -l

root [0] .x tree1.C

で実行すれば tree1.root が生成されます。

tree1.C と tree1.root は下記からも取れるように置いてあります。

ROOT の GUI の基本的な使い方

ROOTファイルの開き方 root –l ROOTファイル

root -l ファイル名.root

もしくは、

TFile *f1 = TFile::Open("run0222.root")

でファイルを開く。

.ls で中身を確認できる。

$ root -l tree1.root root [0]

Attaching file tree1.root as _file0...

(TFile *) 0x7fa5d75ddc90

root [1] .ls

TFile** tree1.root

TFile* tree1.root

KEY: TTree t1;1 a simple Tree with simple variables

TTreeのオブジェクト名->Print() で TTree の中身をプリントできる。このファイルの場合、TTreeのオブジェクト名は t1 なので、t1->Print() で中身がわかる。

root [4] t1->Print()

******************************************************************************

*Tree :t1 : a simple Tree with simple variables *

*Entries : 10000 : Total = 243567 bytes File Size = 180826 *

* : : Tree compression factor = 1.34 *

******************************************************************************

*Br 0 :px : px/F *

*Entries : 10000 : Total Size= 40607 bytes File Size = 37333 *

*Baskets : 2 : Basket Size= 32000 bytes Compression= 1.08 *

*............................................................................*

*Br 1 :py : py/F *

*Entries : 10000 : Total Size= 40607 bytes File Size = 37310 *

*Baskets : 2 : Basket Size= 32000 bytes Compression= 1.08 *

*............................................................................*

*Br 2 :pz : pz/F *

*Entries : 10000 : Total Size= 40607 bytes File Size = 36663 *

*Baskets : 2 : Basket Size= 32000 bytes Compression= 1.09 *

*............................................................................*

*Br 3 :random : random/D *

*Entries : 10000 : Total Size= 80710 bytes File Size = 54555 *

*Baskets : 3 : Basket Size= 32000 bytes Compression= 1.47 *

*............................................................................*

*Br 4 :ev : ev/I *

*Entries : 10000 : Total Size= 40607 bytes File Size = 14155 *

*Baskets : 2 : Basket Size= 32000 bytes Compression= 2.84 *

*............................................................................*

Tree からの 1D ヒストグラムの書き方

Tree から最も簡単に 1D ヒストグラムを書くためには、

root [N] t1->Draw("px")

だけでよい。ただし、これは自動で適当にビンまとめしたヒストグラムである。

明示的にビン数と範囲を指定したい場合は、

root [N] t1->Draw("px>>h(1000,-10,10)")

とすると、h(ビン数、下限値、上限値) の一次元のヒストグラムを作成してくれる。

Tree からの 2D ヒストグラムの書き方

Tree から最も簡単に 2D ヒストグラムを書くためには、

root [N] t1->Draw("px:py")

だけでよい。ただし、これは自動で適当にビンまとめしたヒストグラムである。

明示的にビン数と範囲を指定したい場合は、

root [1] t1->Draw("px:py>>h2d(100,-5,5,100,-10,10)","","colz")

とすると、h2d(y方向のビン数、y方向の下限値、y方向の上限値、x方向のビン数、x方向の下限値、x方向の上限値) の2次元のヒストグラムを作成してくれる。

Tbrowser & TTreeViewer の使い方

> root -l tree1.root

root [N] TBrowser b

で、TBrower が立ち上がる。

TTree のアイコンを選択してから、右クリックで、StartViewer を立ち上げる。

TTreeViewer の使い方は、ドラッグ&ドロップを用いて、ヒストグラムを作成したり、Expression Editor を用いてカット条件を入れたりするなど、GUIで絵を見ながら調べることができる。

使い方の詳細などは下記を参照ください。

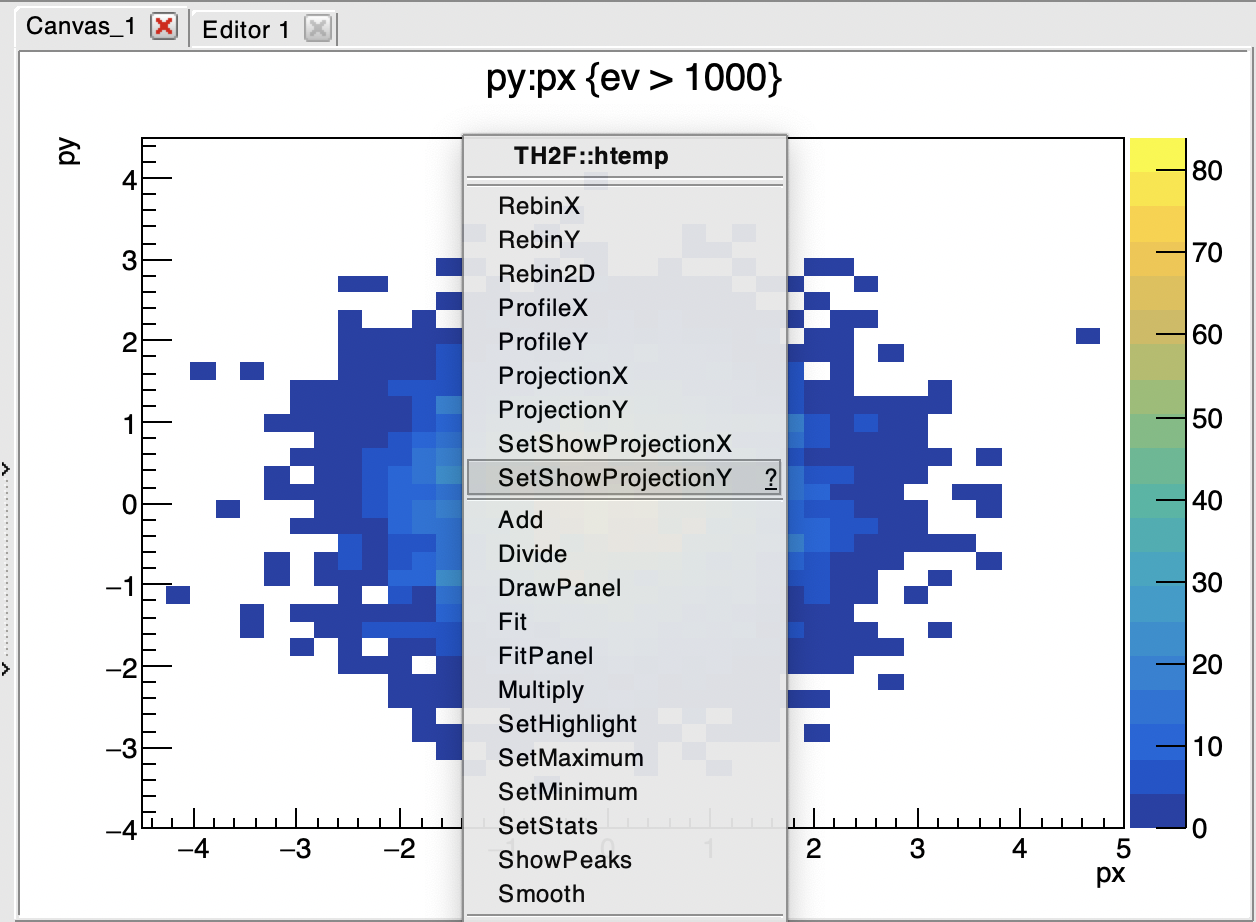

2D ヒストグラムの1Dのプロジェクション

2次元ヒストグラムのデータ点のある場所で、右クリックし、SetShowProjectionY をクリックする。

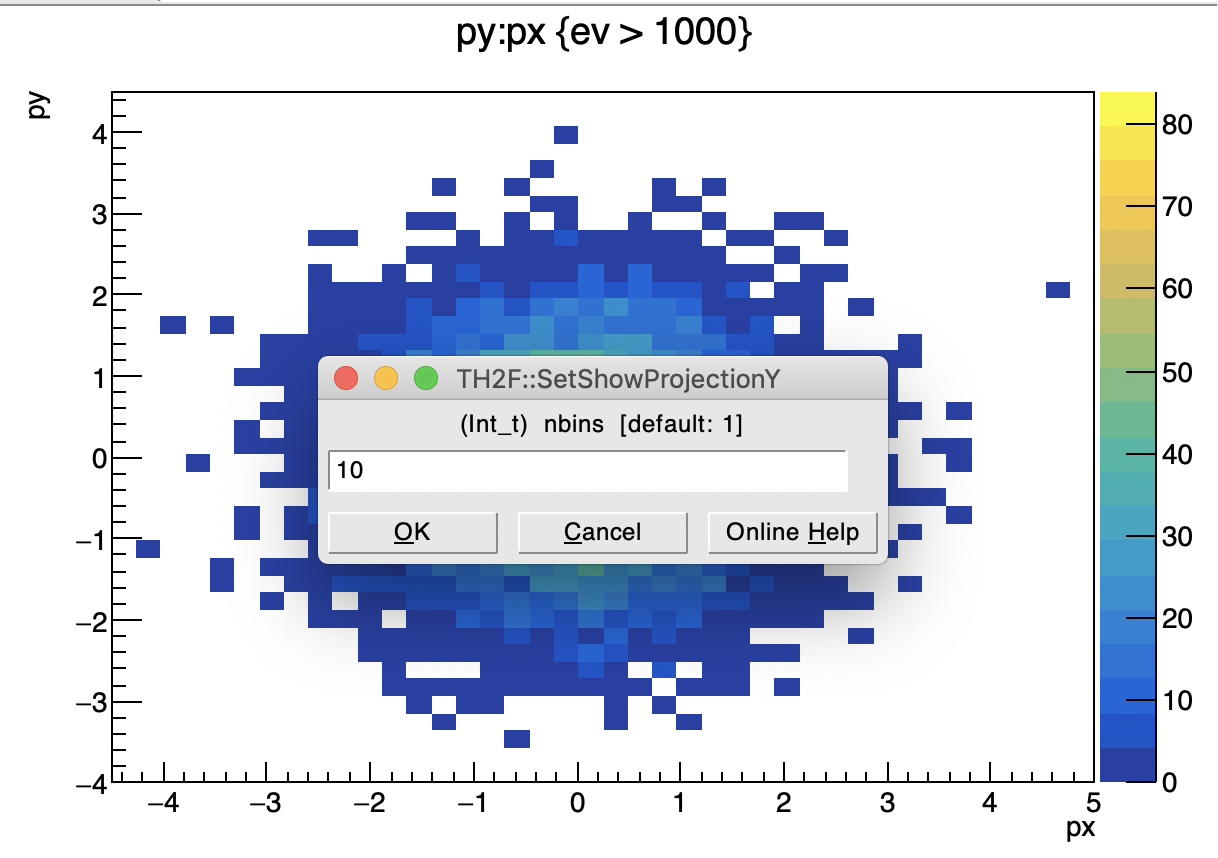

nbins を聞かれるので、ここでは 10 ビンを設定する。

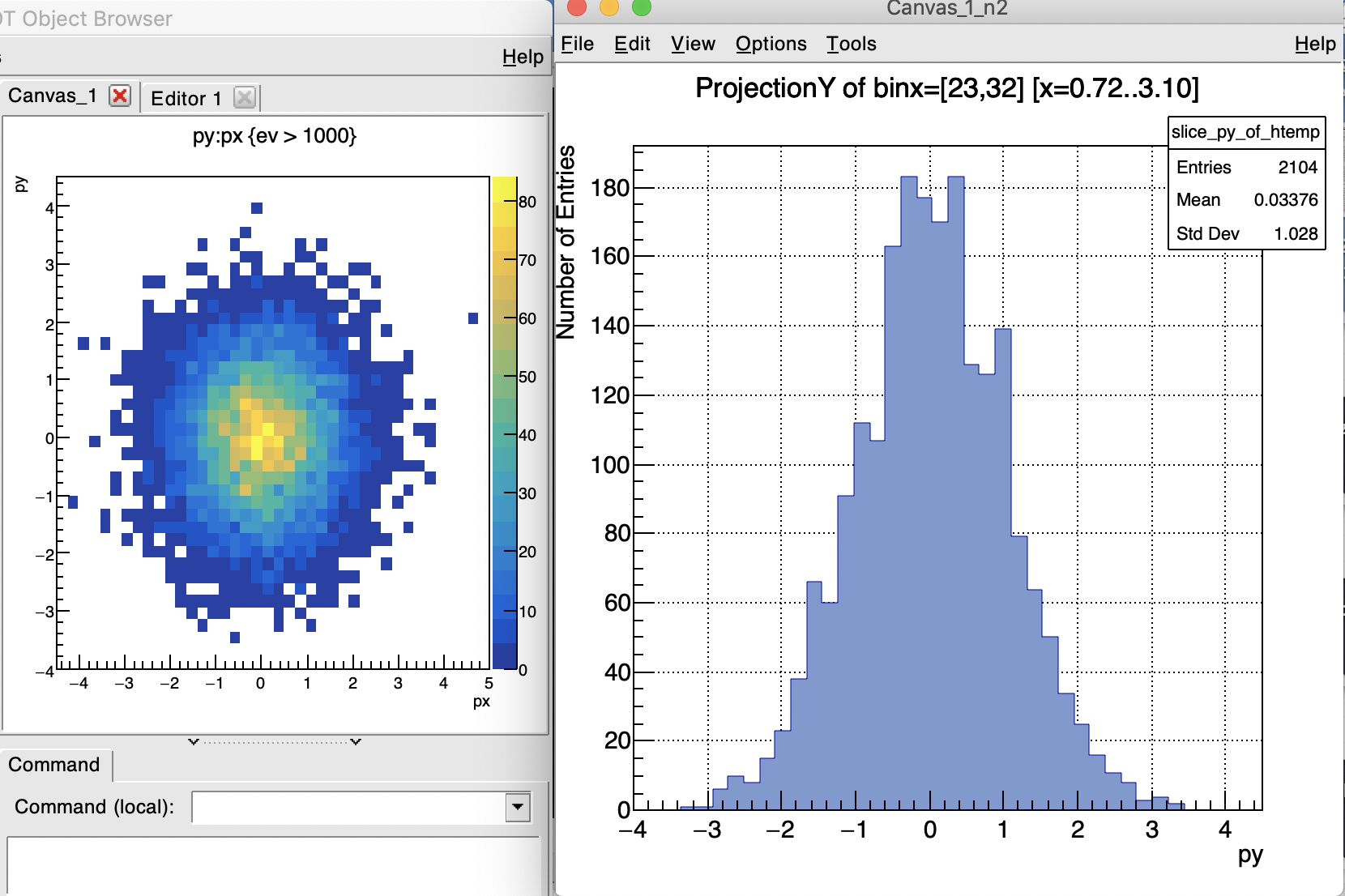

マウスを置いた場所から X方向の10 ビンの幅で、Y方向にプロジェクションしたヒストグラムを表示してくれる。2Dヒストグラム上でマウスを動かすと、X方向の10 ビンの幅の範囲が変わるので、1Dヒストグラムの絵も変わる。

SetShowProjectionX も射影する方向が違うだけで、使い方は同じ。