Raspberry Pi 5からPCIeのデバイスを接続できるようになり、AI Kitというハードウェアアクセラレータが利用可能となりました。今回はRaspberry Pi 5の初期設定から、AI Kitのサンプルプログラムを利用した推論までの手順をまとめました。

今回購入した機材

今回、Raspberry Pi 5を触るにあたって、下記の機材を購入しました。

Raspberry Pi 5 本体、ヒートシンク、ACアダプタ、HDMIケーブル

Raspberry Pi 5 に対応したAI Kit

IMX219を搭載した広角(160°)カメラ

Raspberry Pi 5 をセットアップする

OSを起動用microSDカードにインストールする

Raspberry Pi 5へのOSインストール方法は下記を参考に進めていきます。

デバイスとOSを選択する

今回のターゲットはRaspberry Pi 5なので、デバイス選択で「Raspberry Pi 5」を指定して、OSには「Raspberry Pi OS」を、インストール先となるmicroSDカードを選択します。ここで指定したmicroSDカード(ストレージ)はすべて消去されますので、誤った選択をしないよう、注意しましょう。

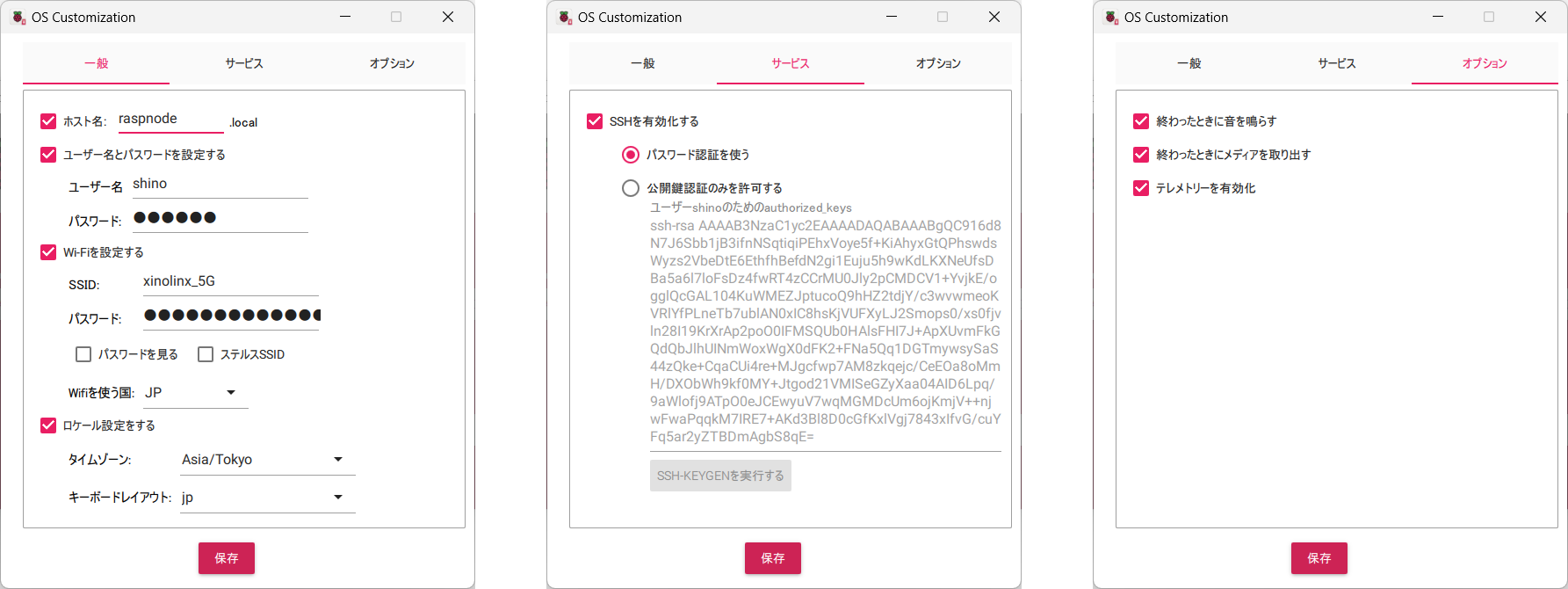

インストールするOSの設定を行う

新しいRaspberry Pi Imagerでは、インストールするOSの設定をOS起動前に設定しておくことができます。設定できる内容は以下の通りです。

- ホスト名

- ユーザー名とパスワード

- Wi-Fiのアクセスポイント名とWi-Fiの地域

- タイムゾーンと言語の選択

- リモートログイン(ssh)の設定

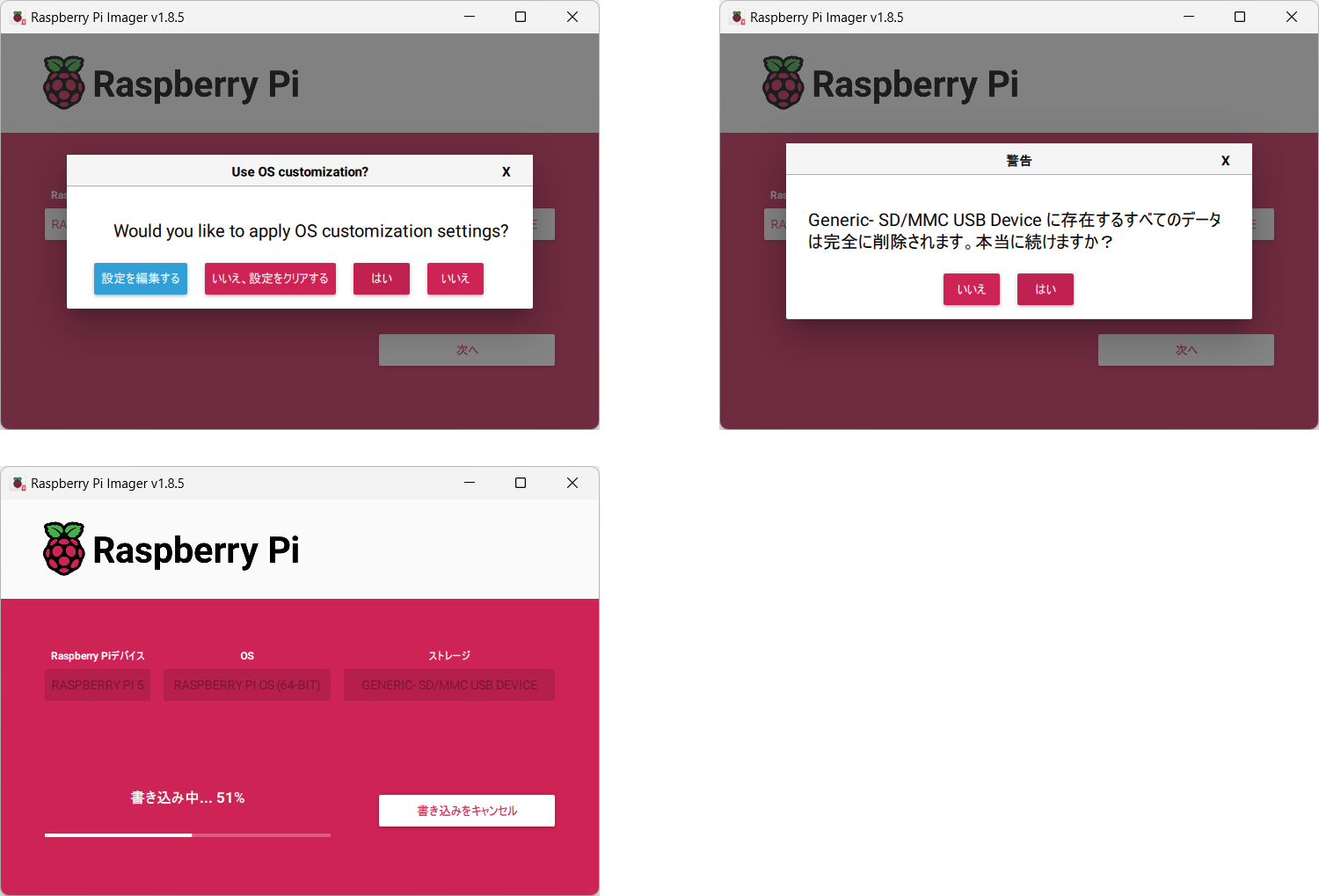

microSDカードにOSを書き込む

設定したRaspberry Pi OSをmicroSDカードへインストールします。

Raspberry Piを起動する

microSDカードを挿入し、電源ボタンを押すとRaspberry Pi 5上でRaspberry Pi OS(Debian系)が起動します。インストールするOSの設定をした際にsshの設定もされていますので、IPアドレスを調べれば、以降の作業はリモートでも進めることができます。

Rapsberry Piの初期設定をする

インストール時にWi-Fiなどの設定は終わっていますので、初期設定はパッケージの更新からはじめます。Raspberry Pi 5の初期設定は下記を参考に進めていきます。

パッケージを更新する

リポジトリにアクセスして、すべてのパッケージを更新します。また、ファームウェアが古い場合はここでアップデートしておきましょう(6 December 2023以降にする)。加えて、AI Kitを接続するPCIeポートの通信設定をPCIe 3.0に切り替えます。すべて設定した後に、再起動してください。

# パッケージをすべて更新する

$ sudo apt update

$ sudo apt full-upgrade

# 再起動する

$ sudo reboot

# EEPROMのバージョンを確認する

# 6 December 2023以降であればアップデートはありません

$ sudo rpi-eeprom-update

# BOOTLOADER: up to date

# CURRENT: Mon 23 Sep 13:02:56 UTC 2024 (1727096576)

# LATEST: Mon 23 Sep 13:02:56 UTC 2024 (1727096576)

# RELEASE: default (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2712/default)

# Use raspi-config to change the release.

### バージョンアップが必要な場合は下記を実行

# $ sudo raspi-config

# Advanced Options > Bootloader Version > Latest

# $ sudo rpi-eeprom-update -a

# $ sudo reboot

# PCIe Gen3を有効化する

# -->> Raspberry Pi 5はGen2らしいですが...

$ sudo vi /boot/firmware/config.txt

# 最後の行に以下を追加します

dtparam=pciex1_gen=3

# 再起動する

$ sudo reboot

日本語入力に必要なパッケージをインストールする

Raspberry Pi OSのGUIからターミナルを起動し、以下のコマンドを実行します。

####

# Raspberry Pi OSを日本語に対応させる

####

# raspi-configを起動する

$ sudo raspi-config

#

# -->> 5.Localisation Options

# -->> L1 Locale

# -->> ja_JP.UTF-8 UTF-8

# -->> ja_JP,UTF-8

#

# -->> 5.Localisation Options

# -->> L3 Keyboard

# -->> Generic 105-key PC

# -->> Japanese

# -->> The default for the keyboard layout

# -->> No compose key

# -->> (Use Ctrl+Alt+Backspace to terminate the X server?)

# [Yes]

#

# 設定を反映させるため再起動する

$ sudo reboot

####

# VNCの設定をする

####

# ディスプレイをX11に切り替える

$ sudo raspi-config

#

# -->> 6.Advanced Options

# -->> A6 Wayland

# -->> W1 X11

#

$ sudo reboot

# リモートデスクトップを有効にする

$ sudo raspi-config

#

# -->> 3.Interface Options

# -->> I3 VNC

# -->> Would you like the VNC Server to be enabled?

# -->> [Yes}

#

$ sudo reboot

####

# 日本語設定の続き

####

# パッケージ一覧を取得する

$ sudo apt update

# 日本語入力のパッケージFlatpak版Fcitx5-Mozcをインストールする

$ sudo apt install fcitx5-mozc

# 入力メソッドをfcitx5に設定する

$ im-config -n fcitx5

# 日本語フォントをインストールする

$ sudo apt install fonts-noto-cjk

# 再起動する

$ sudo reboot

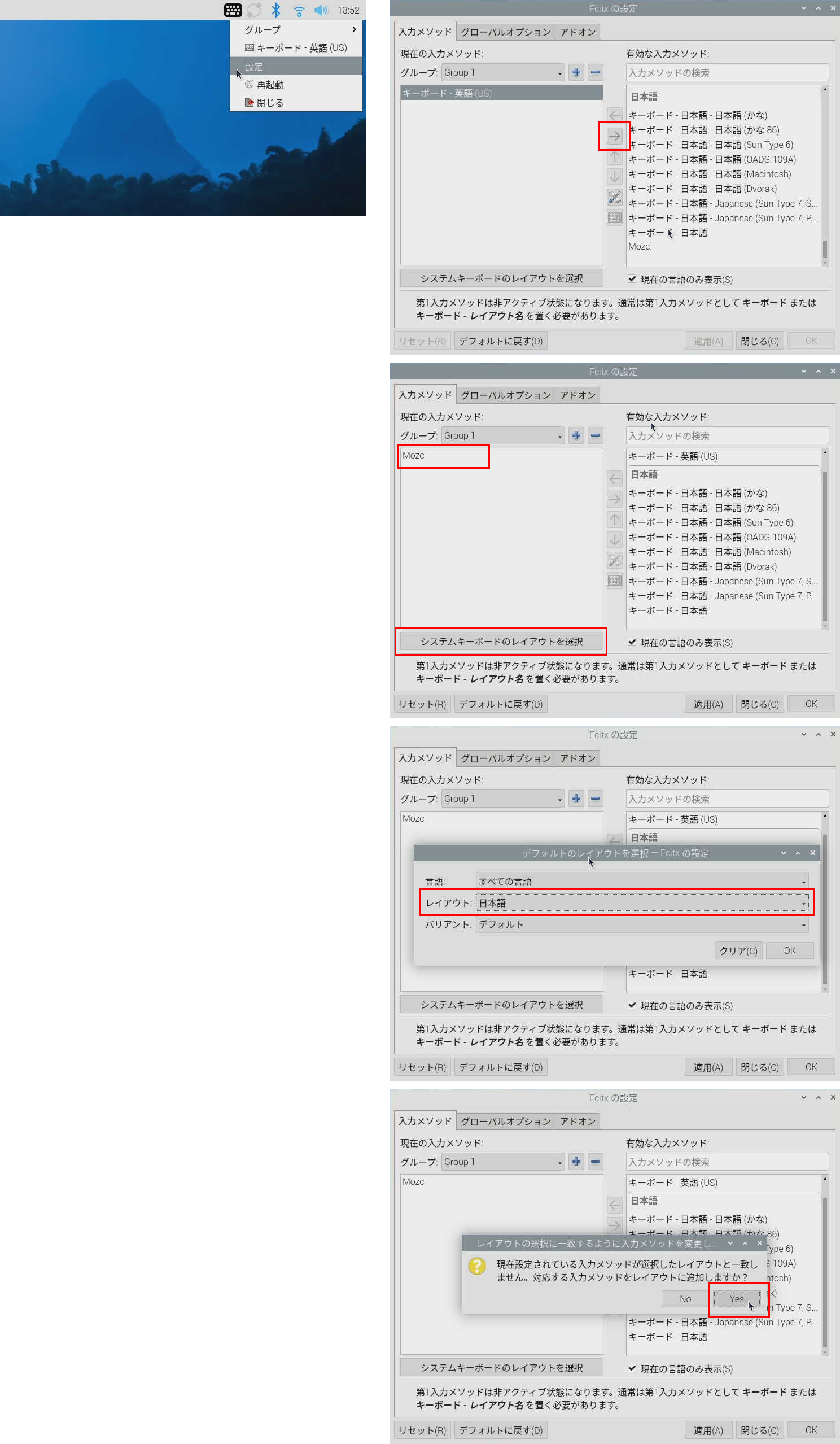

### GUIで日本語設定を行う

再起動後にGUIで日本語入力の設定をします。RealVNC等での設定も可能です。スクリーン右上のキーボードマークを右クリックし、設定を開き、入力メソッドに「Mozc」を選択し、システムキーボードのレイアウトを選択で「日本語」を選択してください。

Windowsからパスワード無しでSSHできるうようにする

内容は、下記記事とほぼ同じです。

# SSHログインに必要なディレクトリ、ファイルを作成

$ cd ~

$ mkdir ./.ssh

$ touch ./.ssh/authorized_keys

$ sudo chmod 700 ~/.ssh

$ sudo chmod 640 ~/.ssh/authorized_keys

# Windows上で作成した公開鍵(id_rsa.pub)を書き込む

$ vi ~/.ssh/authorized_keys

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAA...

Windowsのホームディレクトリ(私の場合はC:\Users\ixiv2\.ssh)のconfigファイルに以下の行を追加します。本例は、秘密鍵ファイルがid_rsa、Raspberry Pi 5のIPアドレスが192.168.10.140の場合です。

Host rasp5

HostName 192.168.10.140

User shino

IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

設定後、Visual Studio CodeのRemote Developentプラグインを使うことで、画面左下の「><」マークから、下記のようにリモートログインすることができます。

Python仮想環境を操作するcondaコマンドを準備する

AI/機械学習まわりの開発にはPythonを使うことが多いため、Pythonの仮想環境を操作できるcondaコマンドを追加します。本来はAnaconda3を使うところですが、Raspberry Pi 5のmicroSDカードは容量が限られていることから、今回はMiniforgeをインストールしました。

# インストーラーをダウンロードします(2024年11月最新版)

$ wget https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/download/24.9.2-0/Miniforge-pypy3-24.9.2-0-Linux-aarch64.sh

# スクリプトを実行し、インストールしましょう

$ chmod +x ./Miniforge-pypy3-24.9.2-0-Linux-aarch64.sh

$ ./Miniforge-pypy3-24.9.2-0-Linux-aarch64.sh

# Do you accept the license terms? [yes|no]

# >>> yes

# ...

# You can undo this by running `conda init --reverse $SHELL`? [yes|no]

# [no] >>> yes

# .bashrcを読み直してcondaへのパスを有効化します

$ source ~/.bashrc

# 仮想環境の作成

(base) $ conda create --name env python=3.10

# Proceed ([y]/n)? y

# 仮想環境へのログイン

(base) $ conda activate env

(env) $

# 仮想環境からのログアウト

(env) $ conda deactivate

(base) $

AI Kitを使うための初期設定をする

続いてAI Kitを使うための初期設定を行います。下記サイトの「Hardware setup」を参考に進めていきましょう。

# PCIeにHailoアクセラレータがあることを確認します

$ lspci

# 0000:00:00.0 PCI bridge: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM2712 PCIe Bridge (rev 21)

# 0000:01:00.0 Co-processor: Hailo Technologies Ltd. Hailo-8 AI Processor (rev 01)

# 0001:00:00.0 PCI bridge: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM2712 PCIe Bridge (rev 21)

# 0001:01:00.0 Ethernet controller: Raspberry Pi Ltd RP1 PCIe 2.0 South Bridge

# Hailoに関するパッケージをすべてインストールします

$ sudo apt install hailo-all

# 必ず再起動してください

$ sudo reboot

# Hailoデバイスが認識できることを確認します

$ hailortcli fw-control identify

# Executing on device: 0000:01:00.0

# Identifying board

# Control Protocol Version: 2

# Firmware Version: 4.18.0 (release,app,extended context switch buffer)

# Logger Version: 0

# Board Name: Hailo-8

# Device Architecture: HAILO8L

# Serial Number: HLDDLBB243301301

# Part Number: HM21LB1C2LAE

# Product Name: HAILO-8L AI ACC M.2 B+M KEY MODULE EXT TMP

# 起動ログにHailoの認識が含まれていることを確認する

$ dmesg | grep -i hailo

# [ 3.876599] hailo: Init module. driver version 4.18.0

# [ 3.878946] hailo 0000:01:00.0: Probing on: 1e60:2864...

# [ 3.878955] hailo 0000:01:00.0: Probing: Allocate memory for device extension, 11632

# [ 3.878972] hailo 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)

# [ 3.878978] hailo 0000:01:00.0: Probing: Device enabled

# [ 3.879000] hailo 0000:01:00.0: Probing: mapped bar 0 - 000000007c93cdbf 16384

# [ 3.879007] hailo 0000:01:00.0: Probing: mapped bar 2 - 000000000072f5fa 4096

# [ 3.879010] hailo 0000:01:00.0: Probing: mapped bar 4 - 00000000651cbbc6 16384

# [ 3.879014] hailo 0000:01:00.0: Probing: Force setting max_desc_page_size to 4096 (recommended value is 16384)

# [ 3.879024] hailo 0000:01:00.0: Probing: Enabled 64 bit dma

# [ 3.879028] hailo 0000:01:00.0: Probing: Using userspace allocated vdma buffers

# [ 3.879032] hailo 0000:01:00.0: Disabling ASPM L0s

# [ 3.879036] hailo 0000:01:00.0: Successfully disabled ASPM L0s

# [ 4.068975] hailo 0000:01:00.0: Firmware was loaded successfully

# [ 4.083753] hailo 0000:01:00.0: Probing: Added board 1e60-2864, /dev/hailo0

AI Kitで推論する

AI Kitを試すことのできるサンプルプログラムは、いくつか配布されています。

Hailoが配布しているサンプルプログラム

GitHubから、Hailoが配布しているサンプルプログラムを入手できます。GUI出力がありますので、Raspberry Pi 5のデスクトップで実行しましょう。

# 作業ディレクトリを作成する

$ cd ~

$ mkdir hailo_sample

$ cd hailo_sample

$ pwd

/home/shino/hailo_sample

# GitHubからサンプルプログラムを入手する

$ git clone https://github.com/hailo-ai/hailo-rpi5-examples.git

$ cd hailo-rpi5-examples/

$ ls

LICENSE compile_postprocess.sh install.sh run_tests.sh

README.md cpp meson.build setup_env.sh

basic_pipelines doc requirements.txt tests

ci.yaml download_resources.sh resources

# 環境変数を設定する

$ source setup_env.sh

# サンプルを実行するために必要なパッケージを入手する

(venv_hailo_rpi5_examples) $ pip install -r requirements.txt

# サンプルプログラムが扱う動画像データを入手する

(venv_hailo_rpi5_examples) $ ./download_resources.sh

# Hailoのプラットフォームに基づくソリューションを

# 簡単に開発できるようにするTAPPASをインストールする

(venv_hailo_rpi5_examples) $ ./compile_postprocess.sh

# Hailoを使った推論を実行する

(venv_hailo_rpi5_examples) $ python basic_pipelines/detection.py

### resourcesに含まれている動画に対して物体検出を実行します

高精度でかなり高速に物体検出できるようですね!すごい!

Raspberry Piカメラに対応したサンプルプログラム

Raspberry Pi 5にカメラを接続し、設定する

まずはじめに、Raspberry Pi 5本体にRaspberry Pi対応のカメラモジュールを接続してください。なお、今回購入したカメラはIMX219というチップが搭載されているカメラで、ハードウェア的にRaspberry Pi 5に接続した後に /boot/firmware/config.txt の設定ファイルを編集する必要がありました(購入されたカメラにあわせて設定してください)。

# カメラを認識するようにコンフィグファイルを編集する

$ sudo vi /boot/firmware/config.txt

### 以下の行を camera_auto_detect=1 から camera_auto_detect=0 に変更

# Automatically load overlays for detected cameras

camera_auto_detect=0

### 最後の[all]指定部に dtoverlay=imx219,cam0 を追加

[all]

dtparam=pciex1_gen=3

dtoverlay=imx219,cam0

# 再起動する

$ reboot

設定後は libcamera-helloあるいはrpicam-helloを実行してカメラで撮影ができることを確認しましょう。

# GUIのある環境でカメラが撮影できていることを確認しましょう

## 確認方法 (1

$ libcamera-hello

## 確認方法 (2

$ rpicam-hello --list-cameras 0

Raspberry Pi 5 カメラの撮影後の後処理として推論する

Raspberry Piカメラと連携したHailoの推論は下記Webサイトの「Demos」を参照してください。rpicam-helloコマンドを使い、撮影の後処理としてHailoを使った推論を実施するサンプルプログラムを実行できます。

# GitHubからサンプルプログラムをダウンロードする

$ git clone --depth 1 https://github.com/raspberrypi/rpicam-apps.git ~/rpicam-apps

# 作業ディレクトリへ移動する

$ cd ~/rpicam-apps/

$ ls

README.md core license.txt output utils

apps encoder meson.build post_processing_stages

assets image meson_options.txt preview

# 物体検出のデモを実行してみましょう

$ rpicam-hello -t 0 --post-process-file ~/rpicam-apps/assets/hailo_yolox_inference.json --lores-width 640 --lores-height 640 --framerate 20

様々なサンプルプログラムが提供されています、是非お試しください。