はじめに

全くの初対面な人々と対話するってどんな感じなんだろう?どうすればうまくいくのだろう?とおもって、はるばる東京は秋葉原のねこもりにいってきました。

今日はこれに参加します。

— 福々亭ひろにゃんこ (@warumonogakari) 2019年1月25日

【2019年1月】ファシリテーション基礎講座 https://t.co/DemE1cddjB

筆者は、エンジニアリングマネージャお悩み相談会をここ名古屋で一度やってみたいと計画していて、何かしらその際のファシリテーションのヒントになればというのが背景にあります。

先生は、高柳 謙さん(gaoryuさん)。いつもお世話になっている チームファシリテーター森一樹さんの師匠筋にあたられる方です。森さんとの diff をとってみたい野望?もなかったというとウソになります (^^;;;

不勉強なのでいくつかの誤認・間違いなどがあるかもしれません。その点は予めご容赦願いたいのと、願わくはご指摘いただけるとありがたいです。

やったこと

以下、写真をおりまぜながら 1 時系列順に箇条書きでやったことを書きます。

- はじまるまえに、高柳さんがファシリテーションの際にもっていく道具をみせてもらいました。

真ん中左にあるキティちゃんや とっとこハム太郎はトーキングオブジェクトなどに使うそうです。右端の萌え絵Tシャツが目にひきます。 - 参加者はバタフライボード 2に「1.今日呼んでほしい名前 2.来た目的 3.帰ったらどう活用するか」をかきます。

- まず、今日のアジェンダの説明。「私のファシリテーターとは」「シチュエーションなどの話」「会議でのファシリテーション」「まとめ ふりかえり」

- 参加者の軽い自己紹介を実施。

- ファシリテーターとは、高柳さんのファシリテーション観とはのお話。ファシリテーターは海外では図書館の司書もそう呼ばれることがあるとのこと。高柳さんのファシリテーターとは 場をみてフィードバックをもらい考え作用させ、「〇〇しやすくする」こと。

場を和ませるために 萌え絵Tシャツを着ることも。

6. ここまで高柳さんからの講義で、ここで一旦休憩。

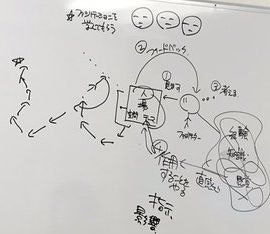

7. この後、参加者(9人)を3つのグループにわかれて「いままでのことを身近で話してもらいましょう」を実施。 8. 場の詳しい説明。場とは 人・空間・テーマから成り立ち、各々また枝葉にわかれる。たとえば、人なら関係性や体調、空間なら空調や席・照明など。撮影タイム pic.twitter.com/WZyzo43Uhe

— 福々亭ひろにゃんこ (@warumonogakari) 2019年1月25日

場の構成の話 pic.twitter.com/5KwB3miCtk

— 福々亭ひろにゃんこ (@warumonogakari) 2019年1月25日

9.事前準備。たとえば、予め荷物置き場を設定し自分の荷物はそこにおいておく、対話しやすいように席の配置、時計の位置の確認など。

10.トーキングオブジェクトの活用。ずっと話しているとトーキングオブジェクトもっていませんかと促すことができる。

11.人の関係性を図解化する。たとえば、ファシリテーションを、好き・嫌いという軸と知っている・知らないという軸で図式化するなど。

ミッフィさんで立ち位置を確認する pic.twitter.com/VMowg4OMRI

— 福々亭ひろにゃんこ (@warumonogakari) 2019年1月25日

12.社内会議の場合のファシリテーションの話。会議の目的・種類、進行、進行の中でも事前準備が大事で、誰が誰に対する期待をあわせておくことなど。

社内会議の話 pic.twitter.com/YRsfzGgbqC

— 福々亭ひろにゃんこ (@warumonogakari) 2019年1月25日

わかったこと

最初に「違和感が学習のポイントですよ」でなるほど~で講座が開始しました。

正直、当初のファシリテーション観や萌え絵Tシャツあたりの話までは、全員「ポカン」状態で場の雰囲気がかなり寒かったのは否めなかったです。

しかし、その後の6『3つのグループにわかれて「いままでのことを身近で話してもらいましょう」』からの巻き返しはすごかった。どんどん参加者の反応がよくなり、場の雰囲気がよくなっていきました。

あとでうかがったところ、そのとき高柳さんもまずいと感じられていたそうです。そこで、身近で話してもらってその様子をきいて、今日の参加者が互いに何を期待しているかを分析していたそうです。互いに話し合うというのがポイントで、参加者の最大公約数なニーズ・要点をつかむにはこれがよいとのこと3 その結果、社内でのミーティングで具体的につかえるファシリテートの話にきりかえたようです。

考えてみると、テーマはファシリテーション基礎講座。参加者はエンジニアに限りません。高柳さんのお話をうかがった限り、普段はどちらというと人事関連の方々も多そうです。参加者の素性がもやもやとしている中で、場からフィードバックをうけ仮説をたてまたフィードバックをうける。まるで、プログラムをかきかえて反応をみてよければデプロイを繰り返す超高速機械学習システムをみているようで、とても気持ちのよいものでした。

また、場とは人・空間・テーマから成り立ち、各々また枝葉にわかれる という絵は、自分にとってしっくりきました。これならファシリテートの準備や実行時にも頭に思い浮かべやすく、今どこの話をしているか確認してすすめることができそうです。本講座をうけるまではなんとなくしかなかったファシリテートの「地図」がきちんと像を結んだ形になったのは大きな収穫でした。

と同時に、ここまで曖昧模糊とした場を察知し高速にプログラムを書き換えることは素人の自分では不可能なことを痛感しました。さすがは長年やっていらっしゃるプロですね。ということは 素人には素人なりのやり方、素人に適した別のアプローチをとる必要があると強く感じました。

さしあたり、ドメインを限定すべくお悩み相談会の目的をアピールし、カスタマイズ要素を限定する策戦ですすめることにします。その点でも学びが多い時間でした。

つぎやること

- お悩み相談会の目的を具体化・限定する。ターゲットはエンジニアのマネージャと限定しているので、どんな悩みがあるあるなのか 1/27の立ち上げ会で探ることにする。

- 相談事の進行でつまったら、場の絵をえがき そこから気づきとなる観点をさぐりだす。往々にして、相談者は相談者からみた特定の人そのものにフォーカスしがちなので、一旦場の絵に引き戻し視座をひろくしてから気づきをひろうように促してみる。

おわりに

途中、森一樹さんからとてもありがたい申し出が。

もし終わった後会話したいなー、とかあれば秋葉原向かいますー

— びば(森のフレンズ)/技術書典6 ふりかえり読本 学び編 (@viva_tweet_x) 2019年1月25日

「ええ!?どうしよう?」とおもったけど、せっかくなので甘えさせてもらいました。1時間かけてきてもらって、ほんとうれしかったです。参加者の方で ふりかえりで悩んでいる方もいて その方とうまくつなぐことができたのもよかった。

終了後、高柳さんと森さん、わたしでファミレスでいろいろと教えてもらい、本当東京出かけてよかった、ワクワクした一日でした。

高柳さん、参加者の皆さん、あと 森さん、どうもありがとうございました!