マイケル・ロップ氏の「リーダーの作法 ささいなことをていねいに」を読み解きながら、メモを残しています。

各章ごとにまとめていますが、章の原題ではなく私にとってのまとめをタイトルにつけなおしています。

この本との出会いと、アウトプットしながら読み解く経緯はこちらの記事で。

本文で登場する「ランズ」は、ロップ氏のネット上のハンドルネームです。

「はじめに」で、自身を「ロップ」とも「ランズ」とも呼ぶと宣言しています。

第II幕 Apple:ディレクター

「リーダーの作法 ささいなことをていねいに」は、大きくは3部構成になっています。

- 第I幕 Netscape:マネージャー

- 第II幕 Apple:ディレクター

- 第III幕 Slack:エグゼクティブ

今回は 「第II幕 Apple:ディレクター」の16章~18章 について学びメモを残します。

第II幕 Apple:ディレクター

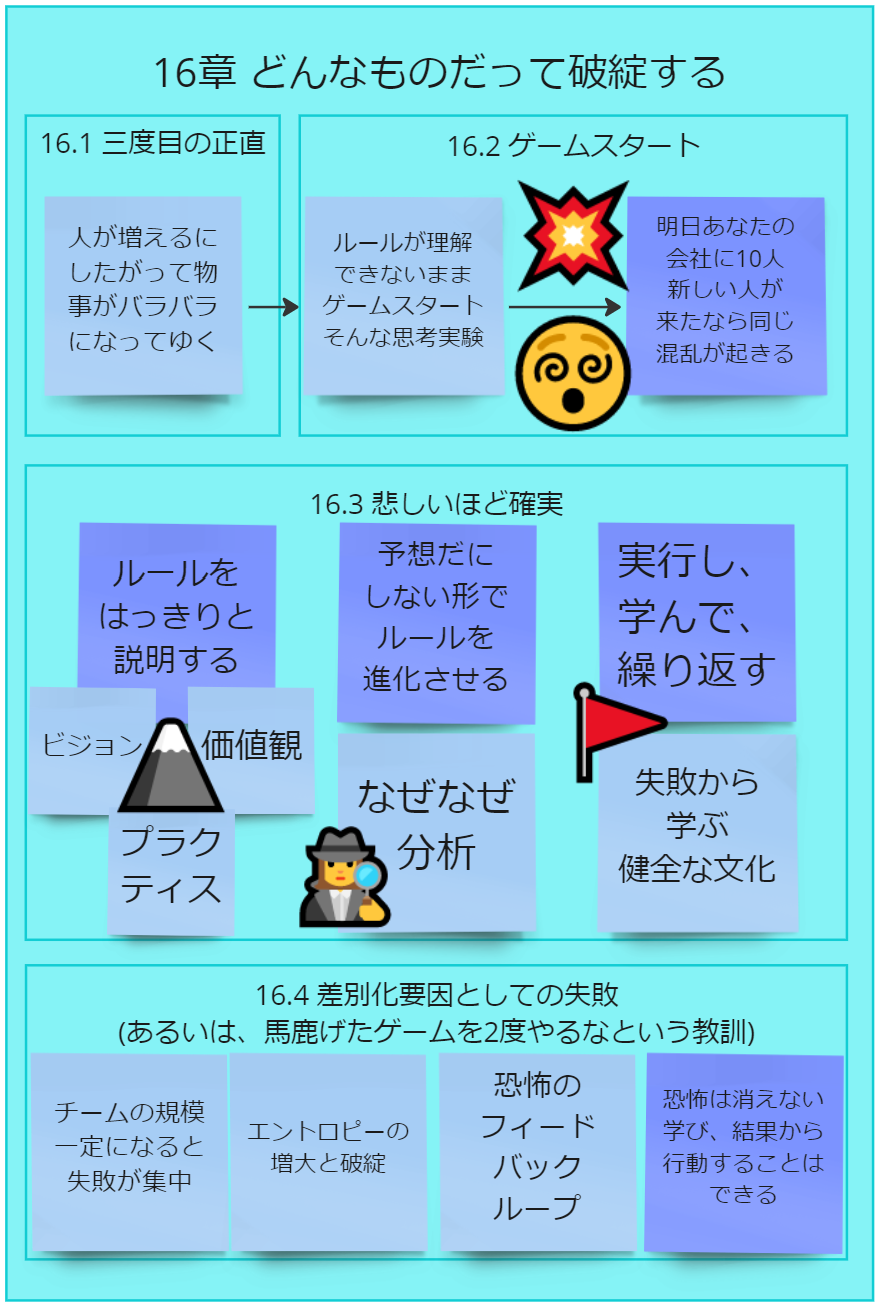

16章 どんなものだって破綻する

16.1 三度目の正直

16.2 ゲームスタート

16.3 悲しいほど確実

16.4 差別化要因としての失敗(あるいは、馬鹿げたゲームを2度やるなという教訓)

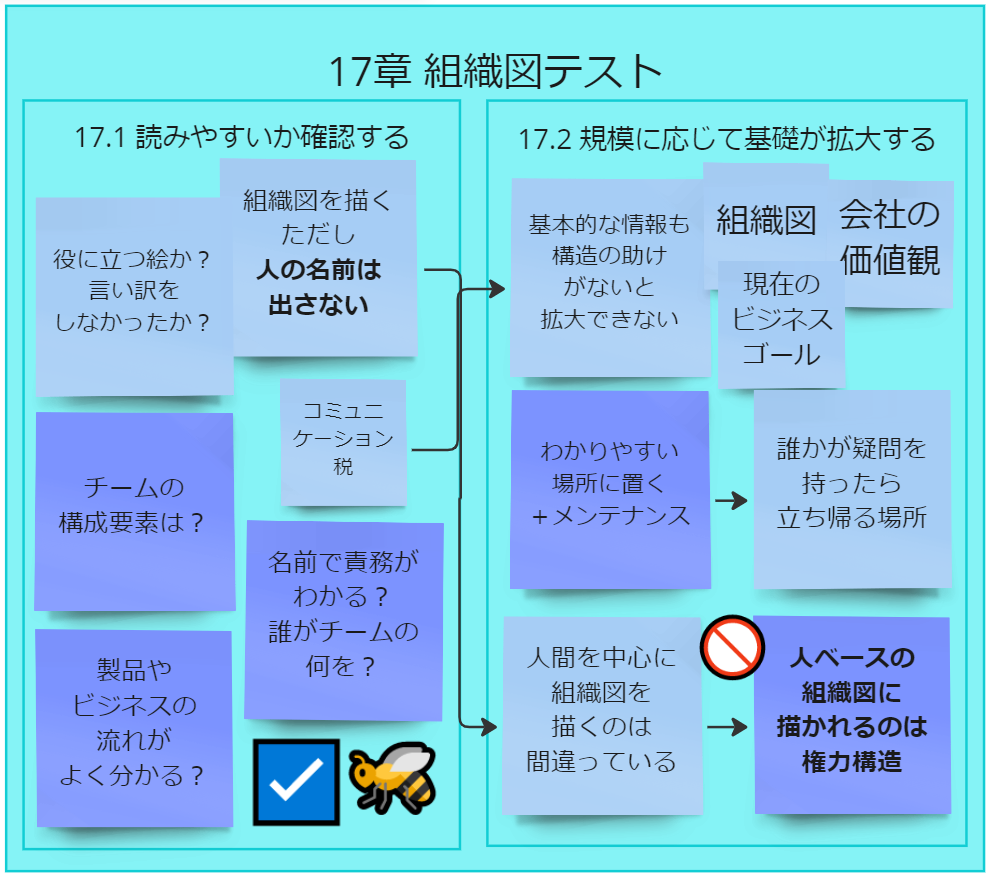

17章 組織図テスト

17.1 読みやすいか確認する

17.2 規模に応じて基礎が拡大する

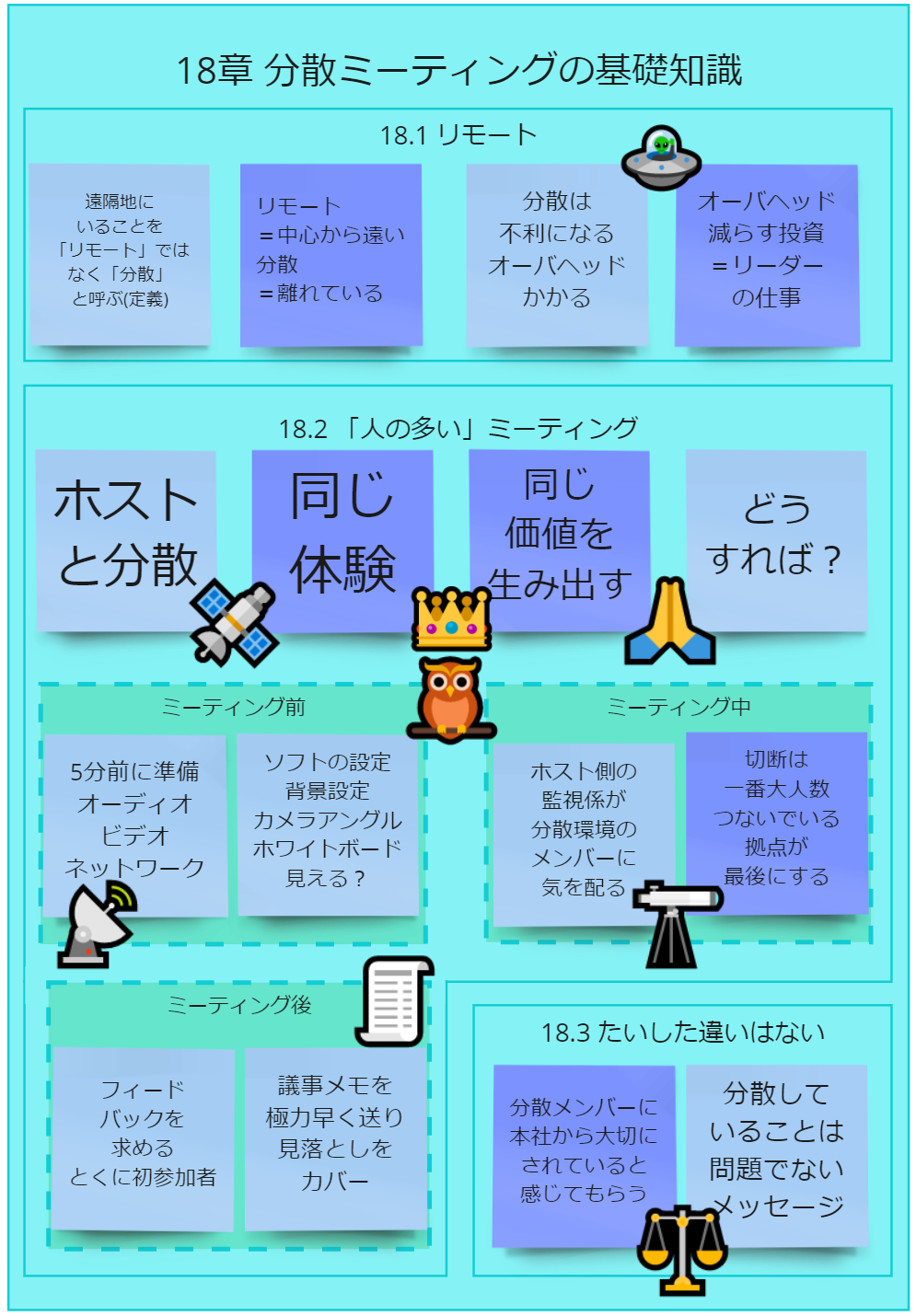

18章 分散ミーティングの基礎知識

18.1 リモート

18.2 「人の多い」ミーティング

18.3 たいした違いはない

前の記事

16章 必ずバラバラになってゆくから、変わり続ける

ロップ氏は、人が増えるにしたがってルールや文化を伝えることが難しくなり物事がバラバラになってゆく現実を、「馬鹿げたゲーム」の思考実験も通じて伝えています。

成長過程にある会社に向けて、という形でロップ氏は3つのアドバイスを取り扱っています。

- ビジョン、価値観、プラクティスの観点でルールを説明する。

- いざ混乱が起きたら真因に向き合ってルールを進化させる。

- そのためにも、失敗から学び、次の行動に反映する(健全な文化)。

| No | トピック | 伝えるべきこと |

|---|---|---|

| 1 | ビジョン | どんな山に登ろうとしている? なんのために登る? 登りきると何が起こる? |

| 2 | 価値観 | 自分や他の人にどのように接したい? それはなぜ? 行動に移すとどうなる? |

| 3 | プラクティス | どんな行動をすればよい? どうやって一緒に登る? |

そうして、当然のように起こる破綻、失敗、バラバラを乗り越えてゆかなくてはなりません。

こう例えられると、そりゃそうだろうと思えるようなことに限って、なぜか実践されていないあるある。

17章 帰るべきところにうかつに権力構造を描かない

ロップ氏は、組織図(あるいは、会社の価値観や現在のゴールが分かるもの)をわかりやすい場所に置いてメンテナンスすることの意義を述べています。

…が、一番強く言いたいことは「組織図を人間中心で描くな(余計なものを描いたことになるから)」のようにも読めます。

組織図は、誰かが疑問を持ったら立ち帰る大切な場所。

そこをにじみ出る権力構造などで汚すなということかもしれません…。

このアドバイスを皆さんにお伝えするのは、私が何年も犯してきた過ちだからです。

何かこもっています、語りすぎないところに、並々ならぬ思いを感じます。

ここまで思いを込められたら、

先達の経験を深い考えなくスルーする浅慮はできませんな。

18章 「あなたが大切ですよ」を細部まで積み重ねる

ロップ氏は、遠隔地にいる分散メンバーのために気配りすべきあらゆる注意事項とは、とどのつまり分散メンバーに 「軽んじられてはいない」と実感してもらうためにあると伝えています。

- 分散メンバーが、大切にされていると理解し実感する

ことで、ホストと分散というオーバーヘッドのある環境においても、

- 同じ体験をしてもらい、同じ価値を生み出す行動につなげる

ことができます。

個人的には 「切断は一番大人数がつないでいる拠点が最後にする」 に痺れました。

ここまでの雑感

「第II幕 Apple:ディレクター」読了!

この幕を読んでから「第I幕 Netscape:マネージャー」に戻っても発見がありそうな…。

それにしてもロップ氏は、ただただとにかく一人ひとりのメンバーに敬意を払う行動をていねいにとれ、とずっと言い続けているようです。それも、リモート接続を誰が最後に切断するか…のような、本当にささいなことを。

看板に偽りなしとはこのことか。

第III幕はエグゼクティブ。章の数も+3なので、心してかからねば!

続きの記事