前書き

- 私のPC & OS

- 今回のソースコードはこちら

https://github.com/wataboru/golang-test-driven-dev

前準備

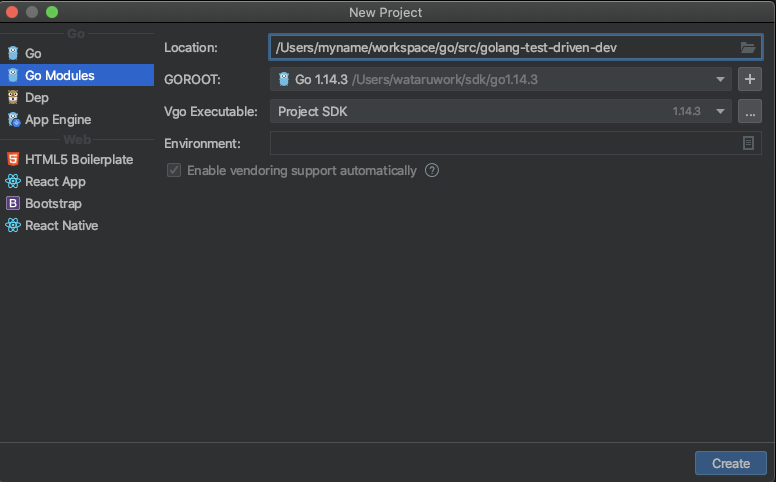

プロジェクト作る

- Golandにて、

File -> New -> Project...

ディレクトリ作成

今回はサンプルとして型変換処理を作成します。

以下の通りディレクトリを作成

- goalng-test-driven-dev(root)

∟ pkg

∟ convert

処理の定義を行う

後ほどテストを記述する際に、Golandが補完してくれて便利なので、先に定義してしまいましょう。

-

/pkg/convertにGoファイルを作成。 - 今回はstring型へ型変換処理を行う関数を作成

- 引数の型は自由とし、戻り値の型はstringとする。

- とりあえずコンパイルが通る様に無理やりstringを返却する。

package convert

func ToString(v interface{}) (string) {

return ""

}

テスト駆動で開発してみる

テスト書く

Golandはテストファイルの自動生成が便利です。

以下の通り利用しましょう

- テストしたいfuncやファイル内にフォーカスした状態で、

Cmd + Shift + T -

Test for functionやTest for file等、自動生成したい範囲を選択 - 以下の通り自動生成されたら、

// TODO:にケースを追記していく - 今回はとりあえず、期待値としてstring,bool,intを受け取る様にした。

package convert

import "testing"

func TestToString(t *testing.T) {

type args struct {

v interface{}

}

tests := []struct {

name string

args args

want string

}{

{name: "String", args: args{v: "hoge"}, want: "hoge"},

{name: "Int", args: args{v: 1},want: "1"},

{name: "Bool", args: args{v: true}, want: "true"},

}

for _, tt := range tests {

t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {

if got := ToString(tt.args.v); got != tt.want {

t.Errorf("ToString() = %v, want %v", got, tt.want)

}

})

}

}

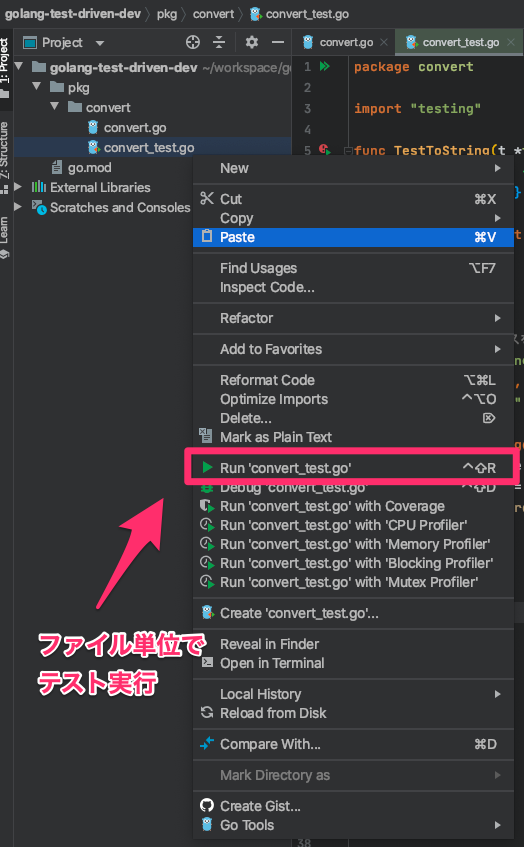

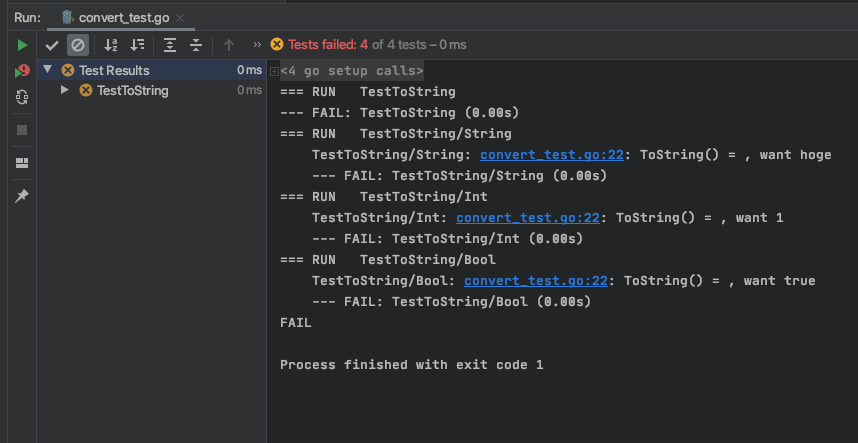

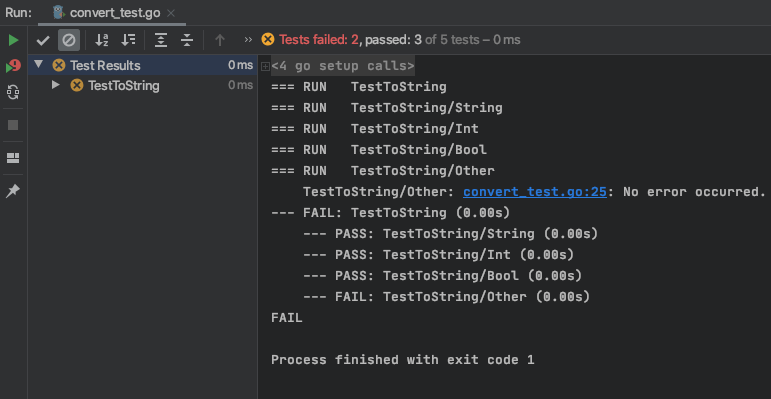

テストを実行する

テストを書いたらすぐに実行しましょう。

もちろん、まだ処理を書いていないのでエラーが発生するはずですね。

処理を実装する

それでは、テストが通る様に実装をしていきましょう

テストの期待値を満たす様に、型別にstringへ変換してreturnする様にします。

package convert

import (

"strconv"

)

func ToString(v interface{}) string {

switch vt := v.(type) {

case string:

return vt

case int:

return strconv.Itoa(vt)

case bool:

return strconv.FormatBool(vt)

default:

return ""

}

}

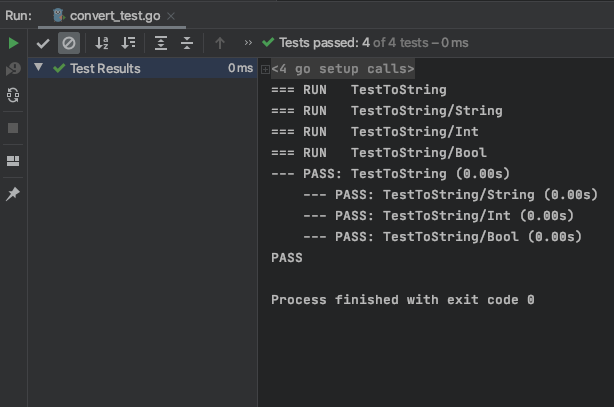

再実行する

追加実装する場合

基本的にはやることは変わりません。

- テストに追記

- テストFailedを確認

- 処理を実装

- テストの再実行

- テストが通る様になるまで2~4を繰り返す

例) エラーハンドリングを追加する

先ほどの関数に対して、以下の通り期待動作を足します。

string,int,bool以外の型がきた場合はエラーを返却する

テストに追記

package convert

import "testing"

func TestToString(t *testing.T) {

type args struct {

v interface{}

}

tests := []struct {

name string

args args

want string

wantError bool // エラーを期待するか

}{

{name: "String", args: args{v: "hoge"}, want: "hoge", wantError: false},

{name: "Int", args: args{v: 1},want: "1", wantError: false},

{name: "Bool", args: args{v: true}, want: "true", wantError: false},

{name: "Other", args: args{v: 123.0}, want: "", wantError: true},

}

for _, tt := range tests {

t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {

got, err := ToString(tt.args.v)

// エラーを期待しているにもかかわらず発生しない

if err == nil && tt.wantError {

t.Error("No error occurred.")

return

}

// エラーを期待していないにもかかわらず発生した

if err != nil && !tt.wantError {

t.Error("An error has occurred.")

t.Error(err.Error())

return

}

if got != tt.want {

t.Errorf("ToString() = %v, want %v", got, tt.want)

}

})

}

}

コンパイルを通すために最低限実装

関数の戻り値の数が変更されてしまっているため、コンパイルが落ちてしまいます。

テストを実行するため、最低限実装してあげましょう。

package convert

import (

"strconv"

)

func ToString(v interface{}) (string, error) { // errorを追加

switch vt := v.(type) {

case string:

return vt, nil // とりあえずnilを返却

case int:

return strconv.Itoa(vt), nil

case bool:

return strconv.FormatBool(vt), nil

default:

return "", nil

}

}

テストFailedを確認

エラーを発生させる処理のみテストが落ちています。

それ以外のケースについてはnilで合っているので通ってますね。

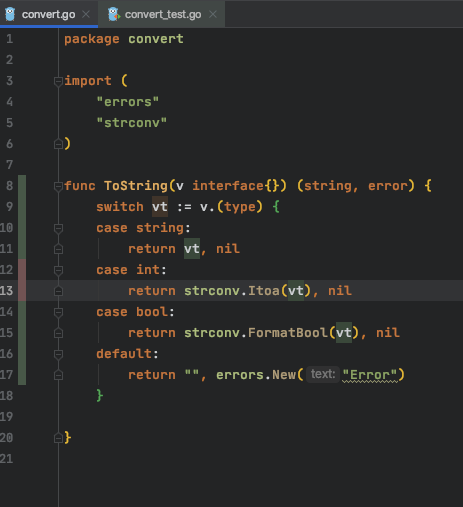

処理を実装

package convert

import (

"errors"

"strconv"

)

func ToString(v interface{}) (string, error) {

switch vt := v.(type) {

case string:

return vt, nil

case int:

return strconv.Itoa(vt), nil

case bool:

return strconv.FormatBool(vt), nil

default:

return "", errors.New("Error")

}

}

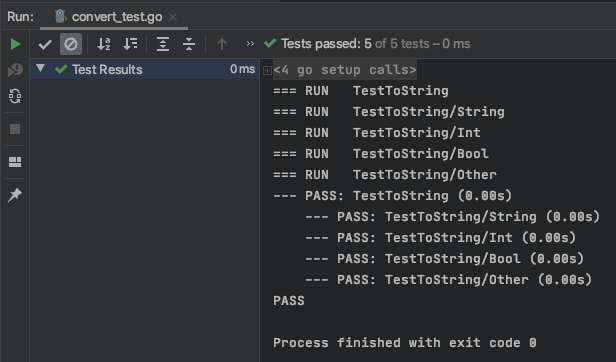

テストの再実行

無事に通りましたね!

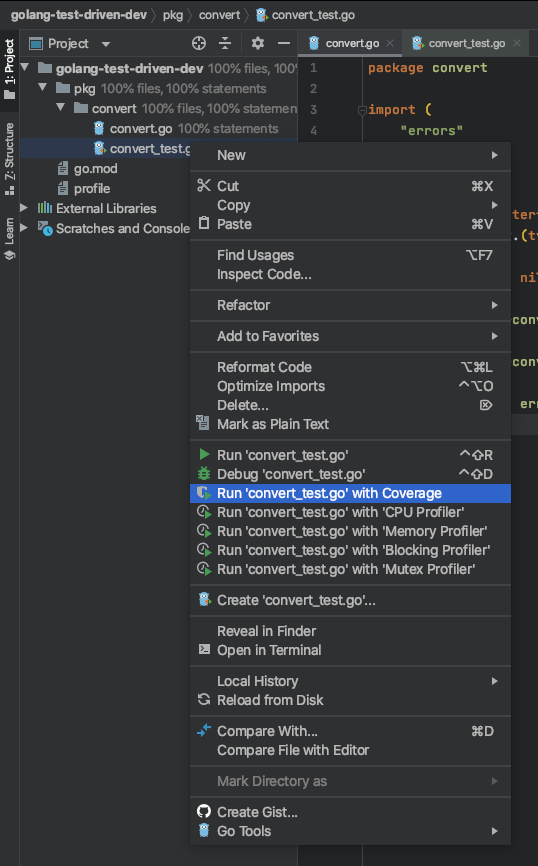

カバレッジをとってみる

ソフトウェア開発において、出来上がったプログラムのテストをする際に、どの程度をテスト対象とする(ことができる)かをカバレッジ(テストカバレッジ)という。

コード量が増えてくると、ちゃんとソース上の各ステップを網羅できてるか確認したくなりますよね。

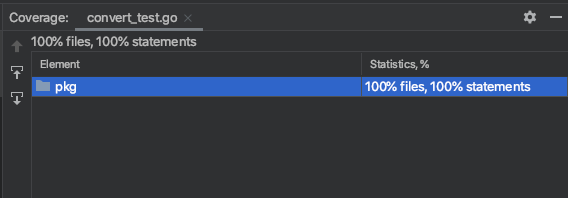

こちらで実行をすると、以下の通り、カバー率がでます。

もし網羅できていない部分がある場合、ソースの該当箇所が赤くマーキングされて、テストを行っていない箇所が明確になります。

後書き

テストファイルの自動生成が便利ですね。

細かい単位でテストを行うことで、自然とテストが容易なコードを書ける様になり、疎結合なコードを書いていきたくなりますね。