はじめに

「球体関節ってエロいよね?」

「人形に魂が入っていたとしても、動いたり喋ることはおろか意思表示の手段がないってのがいい……」

と、フェチをこじらせて球体関節人形を作るに至ってしまいました。

作っていくと愛着が出てくるものでして、いろいろやりたくなります。

あるとき、市販ロボットの機能で「目を光らせ、その色で感情を表現する」というのを聞き、その程度だったらうちの子にも仕込めるかな?と、家に転がっていた arduino と フルカラーLED を使いやってみることにしました。

が、実際にやってみると。

「これ、あかんヤツや」

軽いホラーになってしまい、呪われた感が……。というわけなので公開して、呪いを皆様におすそわけです。

やること

長々書いても、やることは「arduinoでLチカ」です(元も子もない

よくあるフルカラーLEDで足がR・G・Bと分かれているものは結線が面倒くさいので、マイコン内蔵RGB LEDを使っていくことにします。

必要なもの

- 人形 : 私は自作の人形を使いましたが、眼球にLEDを仕込む余裕があれば市販のドールでもいけるのでしょうか?

- Arduino Uno : 別にUnoである必要はありません

- マイコン内蔵RGB LED PL9823-F5 : 今回の肝です

他にも線材やユニバーサル基板などがありますが省略します。

今回使ったRGB LED「PL9823」 の特徴としては

- 電源以外に制御信号線だけの結線だけで他の部品が必要ない

- PL9823の出力端子と入力端子とを数珠繋ぎに連結していくことで複数のLEDを制御できる。この場合でもマイコンとの結線は1本だけで済む(多数つなげるときはノイズ対策に他の部品が必要かも)

- Arduino で制御する場合はライブラリが公開されている

といったことが挙げられます。

また、RGBを各256段階で指定できますので「緑が入った青」や「赤味が強い橙」などの微妙な色もできますので、このLEDを使ってスティックライトを作れば赤・ピンクから青や黄色にいつでも変えられますし、アイドルの推しが変わっても安心です みくにゃんのファンやめます

Arduino と LED の接続

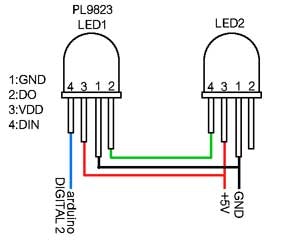

今回の人形は、目の数が2つですので、LED PL9823を2つarduinoと接続します。

結線は以下のようになります。LEDをつなぐArduinoのピンは今回はDIGITAL 2を使いました。

| arduino | LED1 | LED2 |

|---|---|---|

| 5V | 3.VDD | 3.VDD |

| GND | 1.GND | 1.GND |

| DIGITAL 2 | 4.DIN | |

| 2.DO | 4.DIN |

今回は2つだけですが、三只眼の人形でLED3つとか百々目鬼でもっとたくさんの場合でも、LEDのDOとDINを数珠繋ぎにしていくだけで、arduinoとの線の数は変わりません。百目の場合には電源は別にとった方がいいとは思いますが。

スケッチ

スケッチを書きはじめる前に、PL9823を使うためのライブラリを用意します。

ライブラリマネージャで「Adafruit Neopixel」を探すか、https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel から持ってきます。

スケッチは今回は以下のようになりました。

# include <Adafruit_NeoPixel.h>

# define LEDPIN 2

# define NUMLED 2

Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUMLED, LEDPIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800);

typedef struct {

int r;

int g;

int b;

} RGB;

String eyes_color[] = {"#000000", "#0000ff", "#ff0000", "#ff00ff", "#00ff00", "#00ffff", "#ffff00", "#ffffff"};

int eyes_colorCount = sizeof(eyes_color) / sizeof(eyes_color[0]);

int eyes_color_cur = 0 , eyes_color_to=1;

RGB rgb_hex2dec(String hexstr){

RGB rgb;

long val = strtol(&hexstr[1], NULL, 16);

rgb.r = (int) (val >> 16 & 0xff);

rgb.g = (int) (val >> 8 & 0xff);

rgb.b = (int) (val & 0xff);

return rgb;

}

boolean compareRGB(RGB a, RGB b){

return ((a.r == b.r)&&(a.g == b.g)&&(a.b == b.b));

}

void changeLED(RGB from1, RGB to1, RGB from2, RGB to2){

RGB s[] = {from1, from2},

t[] = {to1, to2},

d[2];

for(int i=0; i<2; i++){

d[i].r= (s[i].r < t[i].r)?1:((s[i].r > t[i].r)?-1:0);

d[i].g= (s[i].g < t[i].g)?1:((s[i].g > t[i].g)?-1:0);

d[i].b= (s[i].b < t[i].b)?1:((s[i].b > t[i].b)?-1:0);

}

while(!compareRGB(s[0],t[0]) && !compareRGB(s[1],t[1])){

for(int i=0; i<2; i++){

if(s[i].r != t[i].r){ s[i].r += d[i].r; }

if(s[i].g != t[i].g){ s[i].g += d[i].g; }

if(s[i].b != t[i].b){ s[i].b += d[i].b; }

}

setLED(s[0], s[1]);

delay(5);

}

}

void setLED(RGB rgb1, RGB rgb2) {

strip.setPixelColor(0, strip.Color(rgb1.r, rgb1.g, rgb1.b));

strip.setPixelColor(1, strip.Color(rgb2.r, rgb2.g, rgb2.b));

strip.show();

}

void setup() {

strip.begin();

strip.setBrightness(30);

setLED(rgb_hex2dec("#000000"), rgb_hex2dec("#000000"));

delay(1000);

}

void loop() {

RGB from = rgb_hex2dec(eyes_color[eyes_color_cur]);

RGB to = rgb_hex2dec(eyes_color[eyes_color_to]);

changeLED(from, to, from, to);

eyes_color_cur = eyes_color_to;

eyes_color_to = (eyes_color_to + 1) % eyes_colorCount;

delay(3000);

}

Adafruit_Neopixel のライブラリを利用した部分を少しだけ解説をしますと

- インスタンスの作成。LEDの数・arduinoのピン番号・色の並び・データの転送速度指定

Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUMLED, LEDPIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800); - インスタンスの開始

strip.begin(); - 明るさ指定関数

strip.setBrightness(30); - 指定したLEDに対する色をRGBで指定

strip.setPixelColor(0, strip.Color(rgb1.r, rgb1.g, rgb1.b)); - LED表示反映

strip.show();

となります。

スケッチを転送して実行されると、LEDの色が無点灯→青→赤→紫→緑→水色→黄色→白→無点灯→……と イロイッカイズツ の順(X1では逆順?)にじょじょに変化していきます。

人形の準備

真似して作ろうという方はほとんどいないと思いますが、人形の方のLEDを仕込む眼球についても触れておきます。

白目部分を眼球は石粉粘土(人形の体も石粉粘土です)で作ったものに、黒目にあたる部分を透明レジンで作ったものを接着し、黒目部分のみLEDの光が透過するようにしています。虹彩は透明シールをPCで作って、黒目と白目の間に貼り付けました。

ドール用にアクリルアイ・グラスアイなどが市販されていますが、これら眼球の中でLEDを光らせると白目部分まで光ってしまいますので、やめた方がいいと思います。

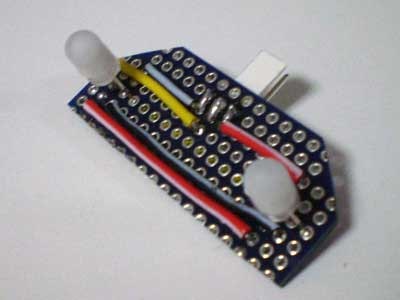

人形への組み込みと動作

人形との現物合わせで目の幅にLEDが配置されるようユニバーサル基板に半田付けを行い(ここまでのLEDの動作の確認はブレッドボードで行っていました)、人形の頭部に入るよう基板をカットし、それを人形に取り付けて完成です。

実際に動作させた様子がこちら

目光る球体関節人形 pic.twitter.com/luKkJjiJxU

— 球体関節人形 (@CursedDoll_1103) 2017年4月1日

冒頭で「これ、あかんヤツや」「軽いホラーになった」というのがわかっていただけましたでしょうか?

終わりに

今回使いましたPL9823というフルカラーLEDは「arduinoで使う分には使い勝手がいい」ということがわかっていただければ幸いです。

そういうLEDを使うと「簡単にできるから」と人形の目にLEDを仕込む、とやってみたのですが、結果は「簡単に出来るからといっても、やらない方がいいことも世の中にはある」と。でもおかしいな?ロボットだったら目のLEDが光っても普通なのに、なぜ人形だと?

しかし、人形の目を光が通るように作っておく、というのは応用範囲は広そうではあります。たとえば

- 普通に見ている分にはなんの変哲も無い人形なのに、デジタルカメラで撮影すると目が光って写るよう赤外線LEDを仕込む

- 赤外線LEDを仕込んでリモコンの信号を出力し、人形を置いた部屋のテレビが勝手に点いたり消えたりする

といった応用が思い浮かびます……応用範囲、狭かったですね。

なおこの人形ですが。現在私の手元では音声合成ICが内蔵され喋るようにもなっていて、ますますホラーなことになっています。