データに隠された真実: 理系が解き明かす「失われた20年」の神話

日本経済の「失われた20年」というフレーズは、長年にわたる経済停滞を描写する際によく用いられます。世界各国が経済成長を遂げる一方で、日本は伸び悩み、給与上昇も見られなかったとのイメージがあります。しかし、この常識は果たして正しいのでしょうか?そこで理系の私はデータを用いてこの概念を再評価し、独自の視点から日本の経済状況を検証します。

名目GDPと実質GDP

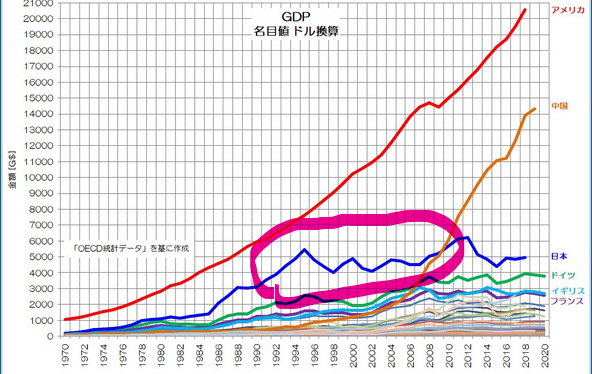

通常、国々の経済規模を比較する際には名目GDPが用いられます。しかし、物価や通貨の価値の影響を受けやすい名目GDPではなく、物価変動を除いた実質GDPを用いるべきではないでしょうか。名目GDPでは、物価上昇(インフレ)や物価下落(デフレ)の影響を直接受け、その結果として実体経済の成長が正確に捉えられないことがあります。特に日本はデフレが顕著に起こっていたとされます。

実質GDPで検証するべきでは?

日本経済のバブルとは

日本経済のバブルとは、1980年代後半から1990年初頭にかけて起きた経済現象を指します。この時期は、不動産や株式市場の価格が急激に上昇し、企業や個人の投資意欲が極めて高まり、経済全体が急速に膨張しました。こうした現象は「バブル経済」と呼ばれ、一時的に経済成長を牽引しました。

しかし、このバブル経済がもたらした繁栄は一時的なものでした。価格上昇は持続可能な経済活動に基づいているわけではなく、投機的な動きによるものでした。したがって、1991年に入るとバブルは崩壊し、価格は急落しました。

バブル崩壊後の経済は、「失われた10年」とも称される長期にわたる停滞期に突入します。不動産価格や株価の下落に伴い、企業や個人の資産価値が大幅に減少し、消費や投資の意欲が低下しました。その結果、日本経済全体の成長が停滞し、経済の活性化が難しくなりました。

つまり、バブル期を比較対象とするのは違和感を感じます。

データの可視化

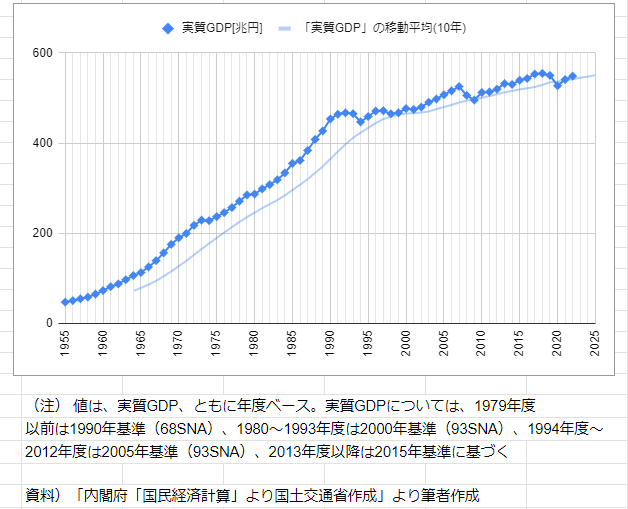

1950年代初頭からの実質GDPの長期トレンドを可視化しました。その結果、一般的に語られる「停滞」のイメージとは異なり、かなり滑らかな右肩上がりのグラフが描かれました。

- 一時的な下落

- バブル崩壊、リーマンショック、コロナショックなど

- 全体としては着実な成長が見て取れます。

- 短期間の上昇は見られませんでした。

本当は戦後から現在までの長期の実質GDPのデータが欲しかったのですが、内閣府の元データは短期間ごとに分かれていました。

日本経済の見直し

右肩上がり=>成長

このデータを元にした考察は以下の通りです。

まず、長期的に見れば日本の経済は確実に成長しています。しかし、高度経済成長期やバブル期に比べて、その成長率は緩やかになっています。これは、先進国の経済が成熟期に差し掛かり、高成長が続くことが難しくなるという普遍的な傾向を反映しているではないでしょうか

また、名目GDPでバブル崩壊後からのデータを見ると、日本が長期停滞しているように見えるのではないでしょうか。しかし、この期間、日本はデフレにより物価が下落していました。他の先進国では逆にインフレが起こっていたため、名目GDPに基づく比較は曖昧な結果をもたらします。

さらに、日本のバブル期とその崩壊期間が異様であったとも言えます。つまり、バブル期の経済の盛り上がりとその後の急激な下降が、「失われた20年」という印象を生み出している可能性があります。そのため、経済成長や平均年収を検証する上で、バブル期と比較することは不適当ではないでしょうか。

chatGPT曰く

経済成長は、一般的には経済の規模が増大する現象を指します。この成長に影響を及ぼす要因は様々ですが、以下に主要な5つを挙げてみます。

-

技術革新: 技術革新は、生産性向上と新商品・新サービスの開発を可能にします。これにより、一定の労働力や資本でもっと多くの商品やサービスを生み出すことが可能となり、経済成長を推進します。

-

人的資本の向上: 教育や訓練により、労働者の技能や知識が向上すると、それが生産性を高め、経済成長を促進します。これは「人的資本」の向上とも言えます。

-

物的資本の蓄積: 物的資本(機械、建物、インフラなど)の増加は、労働者一人当たりの生産性を高め、経済の出力を増加させます。

-

制度的要因: 良好な法制度や経済政策、政治の安定性などが経済成長を促進します。透明性と予測可能性を確保することで、企業は長期的な計画を立てやすくなり、投資を促進します。

-

国際貿易とグローバル化: 国際貿易の拡大とグローバル化により、各国は自国が得意とする産業に特化し、他国との取引により生産効率と所得を増加させることが可能になります。これは経済成長を大いに促進します。

以上の要因は相互に影響を及ぼし合い、一部の要素が強化されることで他の要素も向上する可能性があります。例えば、教育(人的資本)と技術革新は相互に関連しており、一方が進むことで他方も促進されます。

結論

結論として、分析から「成長していない日本」などというフレーズは必ずしも実態を正確に反映していないことが示唆されます。確かに、バブル期や高度経済成長期に比べると、成長速度は鈍化しているものの、日本経済は引き続き着実な成長を遂げています。

バブル経済の崩壊とそれに続く調整期間を考慮に入れると、この経済の停滞や遅滞は、過剰に膨張した経済がその実体に回帰する過程と捉えることができます。1980年代後半のバブル経済は、不動産と株式市場の価格上昇を背景に急速に拡大しました。そしてバブルが崩壊した時、それは実際には経済がその実体に戻っただけだったと考えられます。

したがって、物価変動を考慮から外し、実質・長期間の視点から経済を評価することで、「失われた20年」の検証できました。この分析は、我々が経済成長を評価する際の新たな視点を提供するものであり、実際の経済状況をより正確に把握する助けとなることでしょう。