Bevyを使った個人ゲーム開発を行なっている登尾(のぼりお)です。今回はBevyでのシーン切り替えを解説します。

例えばPhaser.jsなどでゲーム開発の経験があるとシーンごとの管理を特定のクラスに閉じ込め、切り替え自体も、エンジン側でやってくれます。

そういった経験からBevyに移行すると、シーン切り替えの方法に戸惑ってしまうかもしれません。

というのも、BevyはECS(Entity Component System)というデータ駆動なゲームエンジンなので、そうでないモデルのゲームエンジンの経験と考え方が異なるためです。

ECSについて詳しくは解説しませんが、シーンを切り替えるという文脈において以下の考え方を持つとシーンを切り替えるという実装が可能になります。

今回は4つのステップで解説していきます。

1) どのシーンかを表す状態

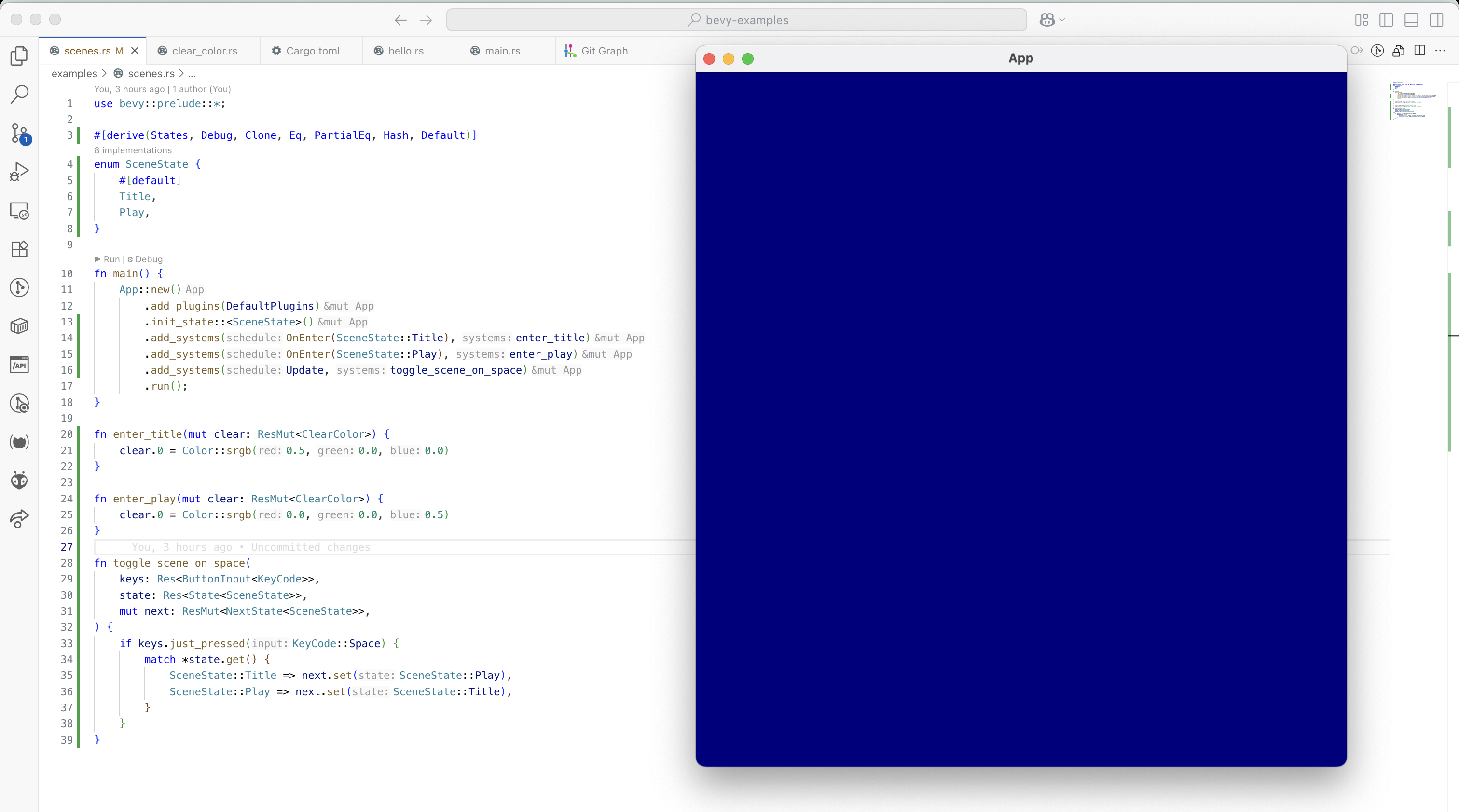

例えば、タイトル画面、プレイ中の画面という2つのシーンがあると考えた時以下のようにStateを定義します。

use bevy::prelude::*;

#[derive(States, Debug, Clone, Eq, PartialEq, Hash, Default)]

enum SceneState {

#[default]

Title,

Play,

}

2) init_stateでSceneStateを設定

SceneStateをBevyのAppにinit_stateによって設定します。

fn main() {

App::new()

.add_plugins(DefaultPlugins)

.init_state::<SceneState>()

.run();

}

これによってBevyのアプリ内において今どのStateSceneなのか、StateSceneを切り替える、という二つの機能が呼べるようになります。(その呼び出し方は後述。)

SceneStateには、#[default]のアトリビュートによってTitleがデフォルトであると指定しているため、StateSceneを取り出すとTitleが返ってきます。

3) シーンが切り替わった時にだけ実行されるシステム

Appへadd_systemsする書き方は、前回の記事で以下のような例を書きました。

fn main() {

App::new()

.add_plugins(DefaultPlugins)

.add_systems(Startup, setup_clear_color)

.add_systems(Update, change_clear_color)

.run();

}

上記は、一度だけ(Startup)あるいは、常に(Update)の場合ですが、先ほどinit_stateで設定した SceneStateがどの値に切り替わったか という条件の時だけ、実行できるシステムを書くことができます。

fn main() {

App::new()

.add_plugins(DefaultPlugins)

.init_state::<SceneState>()

.add_systems(OnEnter(SceneState::Title), enter_title)

.add_systems(OnEnter(SceneState::Play), enter_play)

.run();

}

このようにOnEnterの中にStateを渡すと、その状態に変わった時のみ呼び出される関数を定義できます。

- enter_title関数: ゲーム開始時に呼ばれる(SceneStateはTitleなので)、あるいは再度SceneStateがTitleに切り替わった時

- enter_play関数: SceneStateがPlayに切り替わった時

実際に切り替わった時のenter_title関数、enter_play関数はシンプルに背景が変わるだけの例ですが、以下の通りです。

fn enter_title(mut clear: ResMut<ClearColor>) {

clear.0 = Color::srgb(0.5, 0.0, 0.0)

}

fn enter_play(mut clear: ResMut<ClearColor>) {

clear.0 = Color::srgb(0.0, 0.0, 0.5)

}

4) 実際のシーン切り替え

さて、最後に上記までのコードを実行しても、最初のTitleシーンのままなので、TitleからPlay、PlayからTitleに切り替えてみましょう。

スペースキーを押すと交互に切り替える関数は以下のとおりです。

fn toggle_scene_on_space(

keys: Res<ButtonInput<KeyCode>>,

state: Res<State<SceneState>>,

mut next: ResMut<NextState<SceneState>>,

) {

if keys.just_pressed(KeyCode::Space) {

match *state.get() {

SceneState::Title => next.set(SceneState::Play),

SceneState::Play => next.set(SceneState::Title),

}

}

}

今がどのシーンかはstateで分かり、切り替える場合にはnextを使うというのが直感的に理解していただけると思います。

ここまでのコードによってスペースキーを押すと色が変わることでシーンが切り替わる様子を観察できます。

おしまい

今回のコードは以下の個人リポジトリで公開しています。

cloneした後に、

% cargo run --example scnes

で挙動を起動できますので、そちらも参考にしてみてください。