はじめに

ホームラボ用に中古の小型PCサーバーPRIMERGY TX1320を購入しセットアップしましたので紹介します。発表が2017年の古い型ですが、映像とかAIの処理じゃなければまだ使えます。

CPU性能は高クロック競争が頭打ちになりコア数と消費電力の競争になっていますので、この時代のXeonであればシングルスレッドだったら見劣りしません。

CPU Benchmarks

見た目はデスクトップPCですが中身はサーバーです。リモートで電源ON/OFFしたり、BIOS操作したり、OSインストールできたりする遠隔制御用のチップが基板に載っていてその遠隔制御専用含めてLANポートが3口あるところですかね。ちなみに富士通では遠隔管理機能をiRMC (Integrated Remote Management Controller) と呼んでいます。

あと、サーバー機のディスプレイ接続はこの機種に限らず現在もD-sub15ピンのVGAが現役です。サーバーセットアップ用にVGA入力のあるディスプレイとUSBキーボードが必須です。

購入した時の構成

3台購入し、1台はCPUが Xeon E3-1230 v6、2台はCPUがXeon E3-1225 v6 でした。両者とも4コアで、前者はHyper-Threading有り、後者は無しです。メモリはDDR4,ECC,Unbufferredの純正が8GB載っており、4GB x2のものと、8GB x1のものがありました。前者のストレージは1TB HDD x2が搭載されており、後者はディスクレスでした。

購入直後の起動トラブル

電源を入れてもピーピー鳴り画面に何も表示されず、「これは外れか!?」と焦りましたが、slot 2 に挿入されていたメモリを slot 1 に差し替えたところ、正常に起動しました。シャーシ裏にSystem Board D3373 Overviewという基板のガイドが掲載されており、左上のMemory module populationにメモリの配置ルールが書かれていますので、これに従えば良いです。各slotはDual Channelで性能を発揮するので同一のDIMM 2枚セットが望ましいです。

ファームウェア・アップデート

メーカー保守期間は終了しておりますが、Webサイトからファームウェアをダウンロードできました。(2025年1月3日時点)

WindowsやLinuxのOS上からアップデートを行う「オンラインアップデート」。ブータブルUSBストレージを使う「オフラインアップデート」、iRMCからアップデートを行う「リモート・アップデート」の3種類のツールが用意されています。リモートアップデートが一番手軽ですが、適用する順番があるので注意が必要です。BIOSを最新にしてから、iRMCを段階的にアップデートです。私はiRMCを先にアップデートしてしまったため、iRMCでログインできなくなり、オフラインアップデートする羽目に陥りました。

iRMCのBIOS Console Redirection

iRMC (Integrated Remote Management Controller) は、BIOSのCUIをリモート環境で操作する機能を提供します。この機能により、シリアルインターフェースやiRMCを通じてBootプロセスやBIOS設定画面を遠隔制御できます。が、iRMC Web画面からのアクセスにはJava Appletを使っているらしく、現在のWebブラウザでは動作しません。SSH経由であれば動作しましたが反応が遅く使う気になりませんでした。画面全体を転送する機能はオプションで別途購入すれば使えるようですがメーカーサポート期間も終わっていますし、おそらく高価なので実質使えません。BIOSレベルのリモート保守は諦めてVGAディプレイとキーボードを使いましょう。

ストレージ仕様調査

内蔵3.5インチベイが2つあり、基板のminiSASコネクタ(おそらくSFF-8643)から2台のSATA HDDに接続されていました。基板にはSATA 1-4と書かれており、カタログにも「オンボード SATA コントローラ(4 ポート, SATA 6G)」と書かれているため、(SASではなく)SATA 4本分をminiSASコネクタに実装しているのだと推察されます。下記URLにあるようなminiSAS - SATA x4のケーブルを使うことで4台まで接続できるのだと思いますが試していません。そもそも、SATA電源が2台分しか基板から配線されていません。電源の分配コネクタを使えばSSDであれば電力は足りるでしょうし頑張れば2.5インチSSDを4台設置することは可能だと思われますが、そこまでするならば後述のNVMe SSDを頑張ったほうが良いです。

基板にはSATA5とSATA6のコネクタがあり、こちらは普通の基板側SATAコネクタです。SATA5は内蔵光学ドライブ用、SATA6はVMware等のOSブート用Flashモジュールを挿す想定らしいです。

また、「データカートリッジドライブユニット」と呼ばれるカートリッジ交換型USB-HDDドライブ(RDX)を内蔵用の3.5インチハーフハイトベイと、光学ドライブ内蔵用の5インチウルトラスリムハイトベイが上下に並んで用意されています。基板から電源が1本配線されており、ペリフェラルとSATAのコネクタが1つずつ付けられています。

取り急ぎ、2.5インチSATA SSD 2台接続し、チップセット内蔵のソフトウェアRAIDで"RAID 1"構成を組み、Windows Server 2019を動作させることまでは確認しました。Windowsインストール時にRAID Driverをインストールする必要がありますのでチップセット内蔵のソフトウェアRAID構成を採る時はご注意ください。Windows Server用のRAID Driverは富士通のWebサイトから入手できました。

メモリ増設

メモリ規格はDDR4 2400MHz Unbufferred Non-Registered ECCです。元々入っていたSK Hynix HMA451U7AFR8N-UH (ECC,Unbufferred) に、後からW4U3200PS-16G (Non-ECC,Unbufferred) を増設させてみました。サーバー機なので本来ECC付きが基本ですが、今回は安価なNon-ECCで済ませて今のところ問題なく動いております。iRMCのシステム構成画面で、現在セットされているメモリの構成やBIOSからの認識状況を見ることができます。この例では、ここから4GB x2を16GB x2に入れ替えると最大メモリ容量の64GBに到達します。Module Approvedは純正メモリか、非純正かということだと思います。

NVMe SSD導入

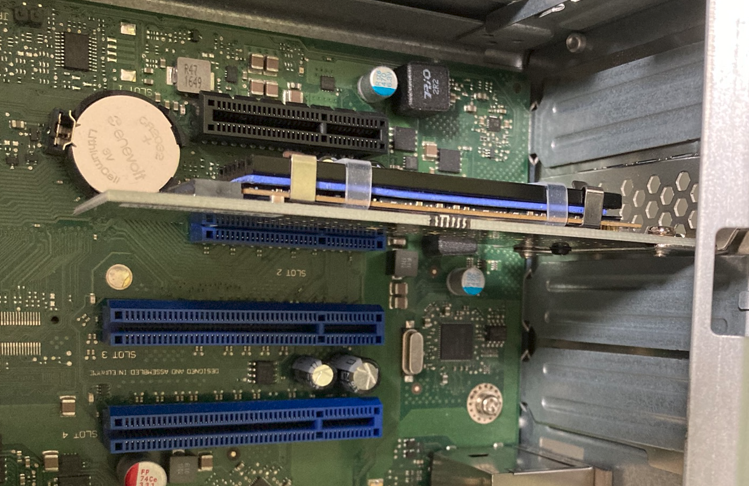

仮想マシンの仮想ディスクを置いたり、Cephのような分散冗長ストレージを構成したりする時にはI/O速度が重要なのでNVMe SSDを使いたいところですが、この機種にM.2コネクタはありません。ですがNVMeというものが元来PCIバスにSSDを直結させるインターフェースなので実はPCI Expressアダプタで増設できます。古い機種ですし、メーカーの設計想定外なので動作するかどうかは心配でしたが、無事Linuxで認識できました。安定性は確認でき次第報告させていただければと思います。

PA09-HS

HP FX700

PCIe Gen4 最大読込:7200MB/s (R:7200MB/s、W:6200MB/s)は、この機種にはオーバースペックですが、投資と考えれば悪くありません。

NVMe規格は PCIe x4 なので x4 Slot に挿しました。用意したNVMeストレージはPCIe Gen4なのですが、サーバー側がPCIe Gen3なのでPCIe Gen3インターフェース速度が律速になります。

無事 Linux 6.8.12-4 (Debian 12.8) で nvme0n1 として認識されました。このドライブからBootできるのか、Windowsで認識されるか、なども気になりますが試しておりません。今のところシステムBootドライブにはSATA SSDを使用する予定のため、ブートできなくても問題ありません。

# lsblk

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS

(省略)

nvme0n1 259:0 0 1.9T 0 disk

PROXMOXクラスタ構築の概要

次回の記事では、3台のTX1320 M3を使い、PROXMOXクラスタを構築する手順や、ストレージの活用方法、各サーバーの役割について詳しく解説する予定です。

参考リンク

BIOSとiRMCファームウェア

Windows RAIDドライバ