はじめに

数値解析においては、初期条件、境界条件を適切に設定することが重要です。OpenFOAMでは、特にこの条件が計算安定性に及ぼす影響は大きいです。

OpenFOAMでは初期条件を作成する方法として、potentialFoam(完全流体流れ)を使用する方法が主流ですが、デメリットとして、(当然ではありますが)境界層がない、流束を過大評価する、があります。

本記事では、OpenFOAM ver.8環境下でpotentialFoam + applyBoundaryLayerを組み合わせた初期条件の設定方法をまとめます。

Step 1: potentialFoam

- Tutorial

pimpleFoam/pitzDailyを作業ディレクトリにコピーします。 - このままでは

potentialFoamが実行できないのでfvSolutionを編集します。

solvers

{

Phi

{

solver GAMG;

smoother DIC;

tolerance 1e-06;

relTol 0.01;

}

}

potentialFlow

{

nNonOrthogonalCorrectors 2;

}

- Step 2: potentialFoamを実行

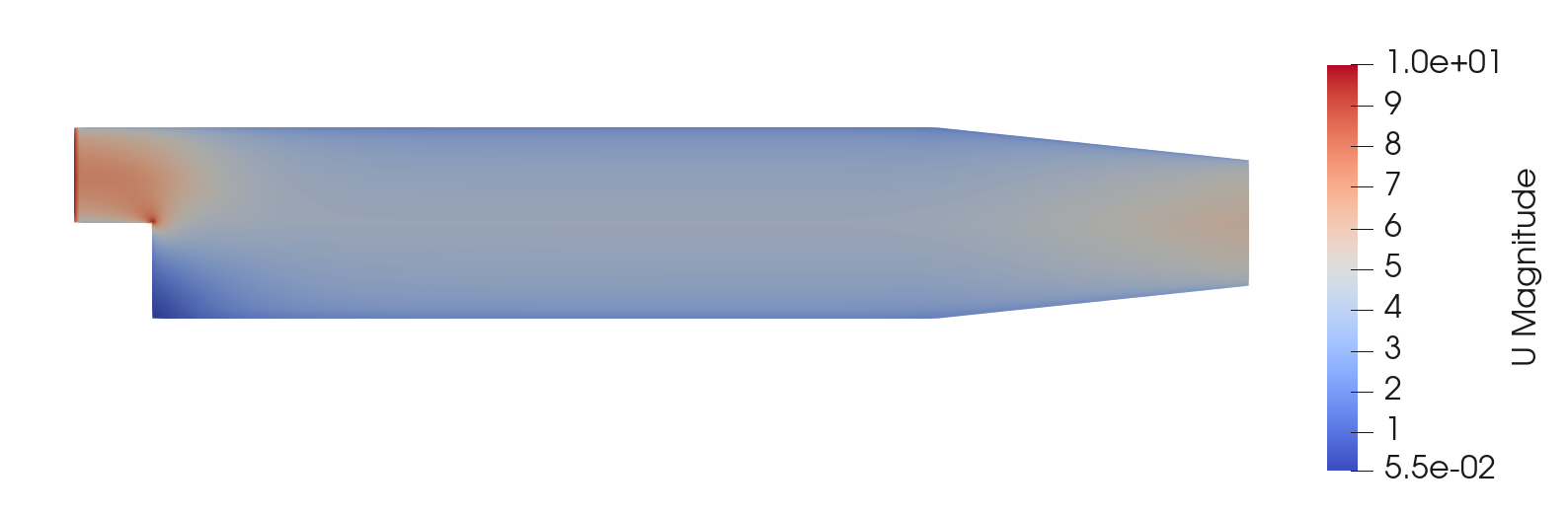

下図のような境界層が無い流れ場が0ディレクトリに得られます。

applyBoundaryLayer

applyBoundaryLayerは速度場データを元に壁面境界を計算するソルバーになります。

以下はソースの抜粋になります。

// Modify velocity by applying a 1/7th power law boundary-layer

// u/U0 = (y/ybl)^(1/7)

// assumes U0 is the same as the current cell velocity

Info<< "Setting boundary layer velocity" << nl << endl;

scalar yblv = ybl.value();

forAll(U, celli)

{

if (y[celli] <= yblv)

{

mask[celli] = 1;

U[celli] *= ::pow(y[celli]/yblv, (1.0/7.0));

}

}

mask.correctBoundaryConditions();

Info<< "Writing U\n" << endl;

U.write();

ここに記載している通り境界層を__「$1/7$乗則」__で計算します。

使用方法ですが、以下のようにオプションをつけて実行するのみです。

applyBoundaryLayer <option>

- options

- -Cbl scalar

- -ybl scalar

前者は壁面からの平均距離(第1層のメッシュ厚さ)にオプションで指定した値を乗じたものを境界層厚さとします。後者は境界層厚さをそのまま指定することになります。

その他、詳細はここを参考にしていただければと思います。

あとは、fvSchemesにwallDistの設定を追記すれば良いです。

wallDist

{

method meshWave;

// Optional entry enabling the calculation

// of the normal-to-wall field

nRequired false;

}

上図がapplyBoundaryLayerによって得られた速度場の初期条件になります。先のpotentialFoamの結果と比べて、よりリーズナブルな速度場(境界層があり、かつ、速度の過大評価が是正されている)が得られていることがわかります。

なお、対象が乱流のcaseであれば、乱流パラメーターも計算してくれます。

さいごに

解析が発散するような場合は、離散化や線形ソルバーの見直しも必要ですが、このような初期条件の見直しも有効だと思います。