DMM.com #2 Advent Calendar 2017 の3日目です。

カレンダーのURLはコチラ

DMM.com #1 Advent Calendar 2017

DMM.com #2 Advent Calendar 2017

こんにちは、デザイナーの @t_io です。

今回は、

「ユーザーは、普段DMMサイトをどういう風に使っているのか?」について

拠点の離れたメンバーで、認識合わせのワークショップをした話を紹介させてもらいます。

なぜ、ユーザーフローを可視化しようと思ったのか?

わたしが所属する開発部隊は大所帯でして、複数チームが様々なプロダクトを開発・保守しています。

大所帯なだけあって、自分たちのプロダクトが、

全体フローのどの場所にいて、何に繋がっているのか

みんなの認識が合わせられていませんでした。

これは、なんとかせなならん。

ちなみに、わたしはこれを

「リレーをしているが、コースがどこか分からないうえに、誰にバトン渡していいか分からない状態」

と名付けてみました。

(個人的には、気に入ってます)

ファシリテーター役になりました

善は急げということで、思い立った次の日に

「みんなで、ユーザーフロー可視化したいです」と提案しました。

言い出しっぺの法則が発動し、ファシリテーターをやることになりました。

しかし、スケジュールを考えると、翌日の午前中の1.5時間しか時間が取れません。

(本当なら、2時間ほしい...)

今回の条件として

- 参加メンバーが、東京と金沢で離れている

- 人数が多い(合計10名)

- 時間1.5時間と少ない

- ディスカッションを活発化し、合意形成したい

だったため、ワークショップ形式で進めるのが良さそうです。

というわけで、下記のような準備を行うことにしました。

- ワークショップ設計

- パイロットテスト

ワークショップ設計

まずは、ワークショップの以下項目について明確化していきました。

- 経緯

- 目的

- ワークショップのゴール

- ワークショップの手順

経緯

そもそも、なぜ場を設けるのか。

現状の課題である「リレーをしているが、コースがどこか分からないうえに、誰にバトン渡していいか分からない状態」について

まずメンバー全員で共有して「それは問題だよね...」って思ってもらい

いっしょに下記について認識あわせしよう! と繋げるような流れにしました。

- リレーのコースがどこにあるのか(=ユーザーフロー)

- 誰から誰にバトンを渡せば良いのか(=プロダクト間のつながり)

目的

なにを得たいのか。

詳細は端折りますが、同じミッションに向かってみんなが自走できるようになるため、という内容をお伝えしました。

また、ワークショップ結果が、既存フローを可視化しただけになってしまうと意味がないので、

開発者ではなく、「普段の自分だったら、どうしてるか?」という気持ちで参加してほしいとお願いしました。

メンバーと認識ズレが起こらないよう、経緯と目的は丁寧に伝えるようにしました。

ワークショップのゴール

下記について、メンバー全員が合意するまでとしました。

- リレーのコースがどこにあるのか(=ユーザーフロー)

- 誰から誰にバトンを渡せば良いのか(=プロダクト間のつながり)

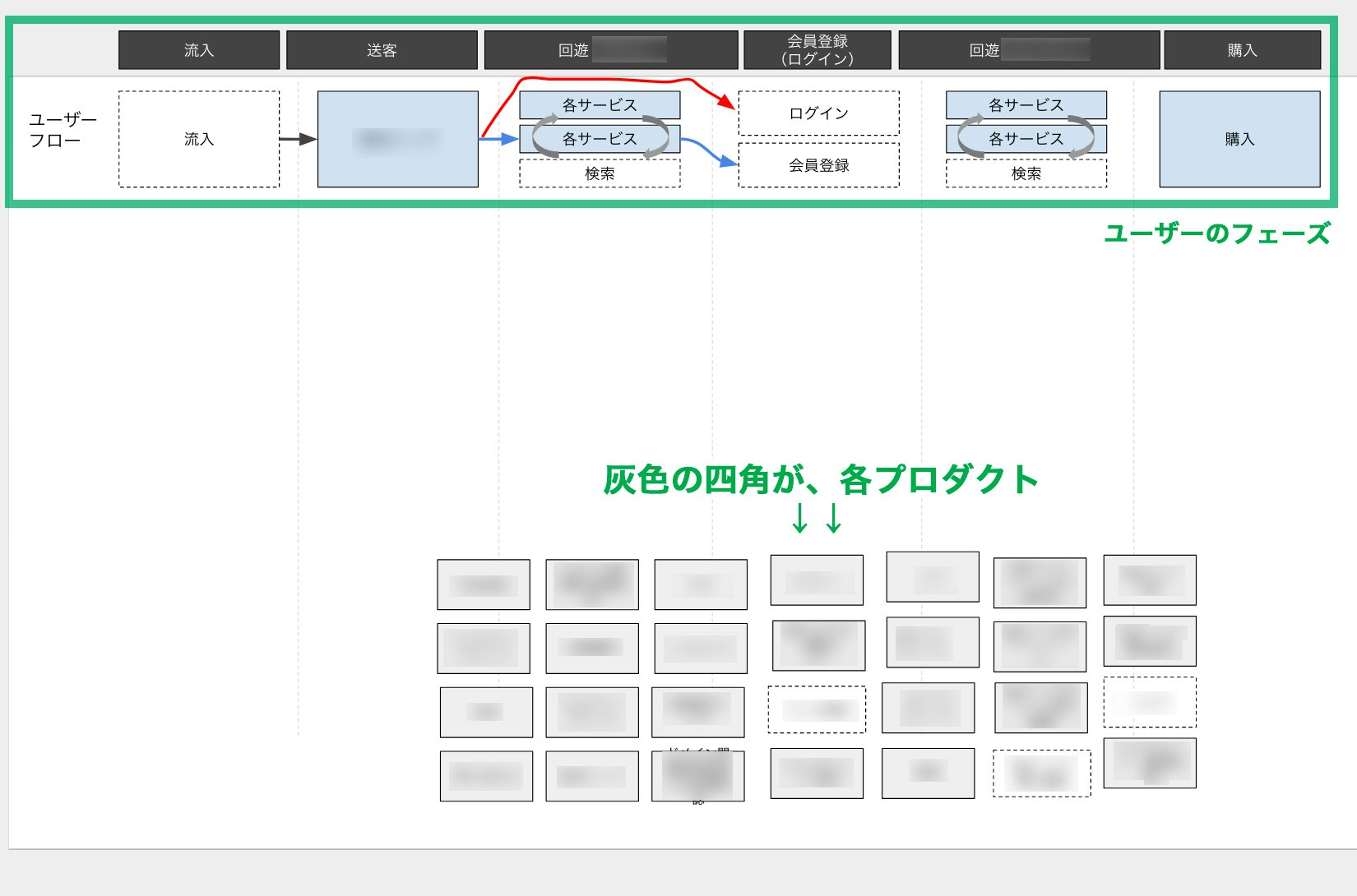

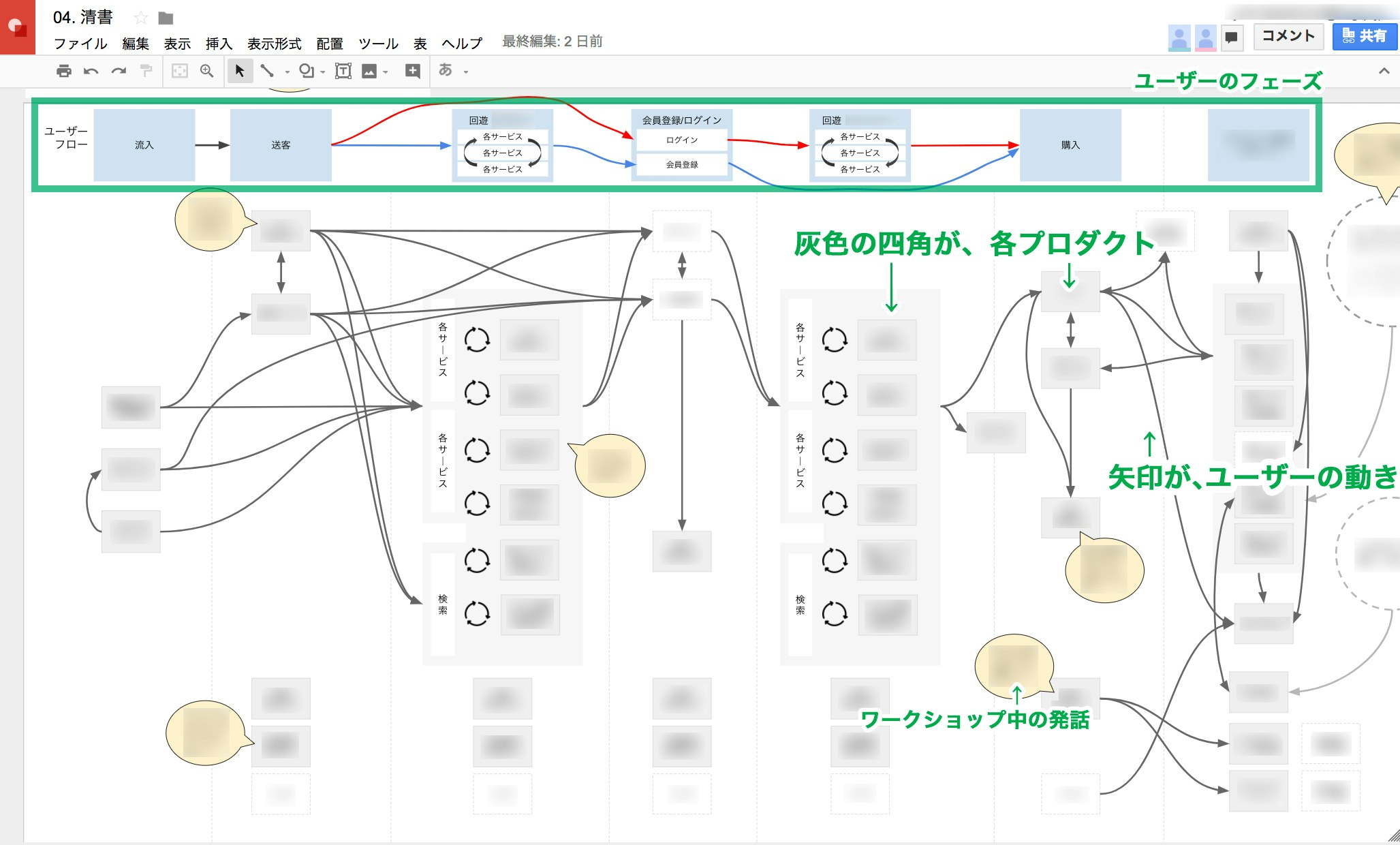

ワークショップの手順

手順としては、ざっくりと下記にしました。

- ユーザーフローに対して、プロダクトがどこにカテゴリ分けされるか考える

- 違和感ないか、見直し

- ユーザーの行動に沿って、プロダクト間のつながりを線で引いていく

- 違和感ないか、見直し

今回は、メンバーの拠点が離れていたため、オンライン上でワークショップを実施する必要があります。

なので、社内の誰でも使える、かつ無料の Google Drive の画面描画を使うことにしました。

パイロットテスト

ワークショップ設計をした後に、

重要なステークホルダーの2名にお願いして

考えたワークショップ設計に沿って、通しでファシリテーションを練習させてもらいました。

認識ずれ・不足点・分かりにくい言い回しはないか

考えたワークショップ手順で、目的のゴールが導けるのか、などを検証しました。

結果、ワークショップ設計は問題なし!という結果となりました。

ただ、一部フィードバックがあったので修正と、

最後、わたしの締めの言葉がモタモタして嫌だったのでカンペを作って

明日の本番に備えることにします。

後から気づきましたが、このパイロットテストで、

重要なステークホルダー2人と事前の認識合わせが行えたことも大きかったな、と今は思います。

ワークショップ当日

当日は、基本的に前日にやったことを、なぞっていく形になります。

(前日練習したおかげで、すこしだけ気が楽)

今回、ファリシテーターとして一番気をつけなきゃいけないことは、

メンバーが「開発者目線」の発言をしたら「エンドユーザー目線」の言葉に言い換えて、軌道修正することでした。

たとえば、

「お問い合わせページって、マイページから繋がってるよね〜」

↓ (言い換え)

「普段の自分は、マイページに来たあと、お問い合わせしたい時があるってことですかね〜。どういうときですか?」

なので、当日わたしの発言は、

「普段の自分だったら、どうしていますか?」

ほぼコレのみでした。

そのほかは、みんなの意見を聞いてGoogle Drive の画面描画を編集していくことくらいです。

- リレーのコースがどこにあるのか(=ユーザーフロー)

- 誰から誰にバトンを渡せば良いのか(=プロダクト間のつながり)

が可視化できたかなぁと思います。

(簡易版カスタマージャーニーマップみたいなものです)

可視化できたのもよかったですが、

やはり其れ以上に、参加メンバーで認識統一できたのが大きいですね。

ここの合意がとれたのであれば、

特定プロダクトのみの視点で局所的に考えることが無くなるので、

この後控えているタスクが、とてもやりやすくなる(はず)と思います。

なお、念のため Googleアナリティクス で、

ワークショップで作成したフローと、実ユーザーフローに乖離がないか検証しましたが、

ほぼ問題ありませんでした。

さいごに

デザイナー達でユーザーフローを可視化することは多いのですが、

エンジニアの方も交えて行ったのは初めての試みでした。(緊張した)

今後、会社として「小さな組織化」を進めていくときに、

デザインプロセスを透明化しないとなーと思っていたので、

とても有意義な仮説・検証になりました。

ワークショップに参加いただいたみなさんも、とても協力的で助かりました。

ありがとうございます。

反省点としては、

- 実施後にフィードバックを得る方法を考えていなかった

- 参加メンバー全員に、話を振れなかった

- 若干、納得してない人もいるっぽい?(もっと時間を確保できれば解決できそう)

があるので、今度やるときに気をつけようと思います。

この記事をよんだエンジニアさんがいたら、

なんかデザイナーってこんな事もしてんだな〜って思っていただけると嬉しいです。

とにかく、ほんとに上手くいって安心した!!!!!!!!!!

明日は、 @r548 さんです!