はじめに

プログラマの皆様は、電気通信の文脈でいう「線路」が鉄道の線路ではなく通信線路であることはもちろんご存知だと思います。

この記事では、その線路の中でも特に水底に敷かれる線路、つまり海底ケーブルに関する試験について、これを解説しようと思います。

具体的には、一般財団法人日本データ通信協会の電気通信国家試験センターが行っている電気通信主任技術者試験のうち、専門的能力の科目の水底線路分野を解説します。令和1年度第2回のものです。(ちなみに合格すれば総務省から線路主任技術者資格証がもらえます。)

この試験について詳しくは、

- 電気通信主任技術者とは? - 日本データ通信協会(公式サイト)

- 電気通信主任技術者総合情報(過去問や受験体験談、その他試験に役立つ知識がたくさん掲載されているのでおススメ)

などをご覧ください。

改訂履歴

- 2020/01/16 問5(3)(ii)の解説が誤っていたので修正、専門的科目自体の廃止について言及

弁解

Qiitaは「プログラミングに関する知識を記録・共有するためのサービス」ですが、国外への通信の99%を支える海底ケーブルについて紹介することで、プログラマの皆さんが普段プログラミングの際にcomposer installやdocker pullやTwitterをするときに、具体的にそのパケットが何を、どこを、どうやって通っているのか共有することは十分役立つと思うので投稿しました(言い訳)。

Qiita、エンジニアのための〜とか言いながらプログラミング知識の共有しか認めてないのアレだよね〜

— のわぺ (@snzhevo) March 14, 2020

解説

ここからはお手元に令和1年度第2回 電気通信主任技術者試験問題・解答からダウンロードできる「専門的能力(水底線路)」のPDFファイルを用意してください。(図や問題文を丸ごとコピーするのは著作権的にヤバい気がした。)

大問は全部で5つありますが、問1と問2は専門的能力(通信線路)と同じ問題ですので、今回は割愛します。(通信線路の参考書は水底線路よりは多いです。)

読むのに飽きた人は末尾にオススメの本とこの資格の今後について書いてあるので、まとめのところだけでも読んで欲しいです…。

問3

長くなりますがお付き合いください。

(1)

答え

光海底ケーブルは、敷設されている海底環境を要因とする外傷を防止するために、様々な保護構造が施されており、保護構造で分類すると、無外装ケーブルと外装ケーブルに大別される。

図1は、無外装ケーブルのうち、LWS(Light Weight Screened)ケーブルといわれる光海底ケーブルの断面の一例を示したものである。

図1に示すように、光ファイバを防護する鉄3分割パイプの周囲にはハガネ線が撚られており、その外側にある図中Aで示す金属層は、電気抵抗がケーブル1kmあたり**(0.7~1.0)Ω程度の給電路を形成する。また、図中Bで示すラミネート加工された(鉄テープ)は、ラミネートの溶融によりLW(Light Weight)コア及び図中Cで示す外部シースと密着している。この図中Cで示す外部シースは、(高密度ポリエチレン)を押出成型したものである。

一方、外装ケーブルには、水深、海底地質など光海底ケーブルの使用環境に対応できるよう幾つかの種類がある。水深(1500)**m程度までは、一般に、一重外装ケーブルが使用されているが、陸地に近い浅海部では、漁労、錨などにより、光海底ケーブルが最も損傷を受けやすいことから、一般に、二重外装ケーブルが使用されている。

解説

まず前提知識として、海底ケーブルは水中に浮かせるのではなく、水底を這うようにして敷設されています。これは、浮いていると揺れて切れるからです。なので、日本海溝等の深い場所でも(できるだけ浅いルートを選んで)浮かせずに一番下まで沈んでいます。

また、敷設は船から行われます。船のケーブルタンクにあるケーブルを垂らして、水底に沿わせます。そのため、深いところに敷設しようとするとケーブルの自重で上の方にとても張力がかかります。なので、深いところに敷設するケーブルはできるだけ軽くしたいので、無外装ケーブルが使用されます。

鉄3分割パイプとハガネ線は、その張力に耐えるためのものです。ちなみに3分割パイプはナミテイという会社が実現した技術です1。

海底ケーブルは、例えば日本からアメリカまで行こうとすると1万kmぐらいあるので、途中で光を増幅しないといけません。これは中継器で行われるのですが、そこに電力を供給する必要があります。そのため、光ファイバーだけではなくその周りに銅の層があり、電気を流しています。その抵抗は、**1kmあたり$0.7~1.0\Omega$**とされています(暗記)。ちなみに、ほかにも種類はありますが代表的なものだと長距離向けOS/OFSケーブルが$0.7\Omega$、中距離向けSSケーブルが$1.0\Omega$です。

実際には、長距離大容量ケーブルだと片側の陸から供給される電圧は15kVになるそうです。

一番外側は絶縁のためにポリエチレンになっています。水圧に耐えるために高密度です。鉄テープにラミネートして接着しているそうです。光ファイバーには水素ガスが悪影響なので、周りの海水から鉄とか銅でガスを防いでいる…のかな?

いくら軽い方が良いといっても、浅いところは海底ケーブルを切断する脅威だらけです。1~3m埋めたりもしていますが、底引き網や大型船の錨はそれを突き破って切断してきます。特に大陸棚は、そこまで深くない上に漁業が盛んなので切れやすいそうです。そのため、外装を付けます。具体的には、周りにハガネ線をもっと巻きます。1重巻いたら1重外装、2重巻いたら2重外装ケーブルです。500mまでは二重外装、1500mまでは一重外装、6000mまではLWS…が一般的に使用されます。

(2)(i)

答え

海底中継器のEDF励起用LDは、光海底中継器としての所要の信頼性を実現するために、一般に、光カプラなどを介して冗長化されている。

長期間の設計寿命が要求される光海底中継器に置いて、その構成部品の信頼度を確保するための手法の一つであるスクリーニング試験では、初期故障品の除去が行われる。

耐圧筐体内に光増幅回路と給電回路を実装した回路ユニットを収容する光海底中継器においては、海底ユニット内部の温度上昇を抑える放熱対策が施されており、周囲温度が0℃~35℃の範囲で、安定して動作するよう設計されている。

**フィールドアセンブリ(正:フィールドスルーアセンブリ)**といわれる構造では、光ファイバと給電線を一括して耐圧筐体内に気密導入しており、光ファイバには樹脂成型封止とメタルコーンシール、給電線にはハンダによるメタル封止が採用されている。

解説

先ほども述べたように海底ケーブルはある程度の距離で増幅のために中継器を挟みます。伊東-八丈島程度の距離ならNTTにより無中継が実現されていますが、大陸間となるとやはり中継による増幅が必要です。海底にあるものなので、修理には何週間もかかるため、信頼性が最重要視されています。

増幅には、EDF(エルビウム添加ファイバー)という特殊なファイバーを使います。昔は一度電気信号にしていたそうですが、遅延や高速化など様々な理由で光のまま扱うほうが有利なので、これが開発されました。ちなみに開発したのは東京工業大学出身でKDDIの研究所長も務めた方です。このEDFにある波長の光を入れると励起してほかの波長の光を増幅してくれます。各中継器にあるLD(レーザダイオード)で励起のための光を作り、増幅しています。このLDを冗長化するため、光を分岐・結合する光カプラが使用されます。

信頼性のため、壊れやすい個体を出荷前に排除するためにスクリーニングします。

海底は周りが水なので、温度帯は極端になりません。そのため、周囲温度が0℃~35℃の範囲で安定に動作すれば大丈夫です。もちろん、それ以上に過酷な環境でスクリーニング試験され、突破したものだけが出荷されます。

光ファイバを中継器に入れる部分が最も弱そうなのは感覚的にそんな気がします。そのため、光ファイバには樹脂成型封止とメタルコーンシール、給電線にはハンダによるメタル封止で水密されており、この封止は工場で行われます。「フィールドアセンブリ」は現地で組み立てる方法、現地で何もしないのは「フィールドスルーアセンブリ」です。

(2)(ii)

答え

光海底中継器に要求される仕様項目の一つとして、一般に、最大水深**6,000m(正:8,000m)の海底で10年(正:25年)**以上安定して動作することがあげられる。

光海底中継器の耐圧筐体は、**785MPa(正:78.5MPa)以上の水圧に耐える機械的特性を有している。また、耐圧筐体内部を真空乾燥後、乾燥窒素ガスで置換して封止する構造により、耐圧筐体内の相対湿度を50%程度(正:20%以下)**に保つ気密性を有している。

光海底中継器では、輸送、船積み、敷設及び修理時の引揚げの際の振動や衝撃から回路ユニットを保護するため、一般に、耐圧筐体と回路ユニットの間に金属バネ製クッションが設けられている。この金属バネ製クッションは、回路ユニットの放熱の機能も持っている。

光海底中継器の耐圧筐体の材料は、機械的強度、導電性(正:?)、**耐摩耗性(正:?)などに優れた無酸素銅(正:ベリリウム銅合金)**が用いられている。

解説

海底ケーブルは、海溝の底にも敷設されます。なので8000mぐらいは耐えられないといけません。また、システム全体の設計寿命は25年です。その間に中継器だけ交換するのも非常にコストなので、中継器も25年稼働するものでないといけません。

水深8,000mでの水圧は$8\times 10^7\rm{Pa} = 80M\rm{Pa}$なので、$785M\rm{Pa}$も耐える必要はありません。また、中で結露するとショートや錆で壊れるので、乾燥させます。酸化防止のためも含め、乾燥空気ではなく乾燥窒素が用いられます。

金属バネは正しいです。回路と筐体をバネで離すことで、耐振動性を高めています。また、回路から筐体を通して排熱するため、その熱の通り道としての役割もあります。

中継器のガワはベリリウム銅合金です。これは耐腐食性と機械強度に優れています。海底では摩擦が無いので耐摩耗性は要らないし、導電したら壊れそうなので導電性も要りません。ちなみにアースは中継器から離れたところの海中に置きます。無酸素銅は大気中で酸化するので、保管中に腐食しそうなのでダメです。

(3)(i)

答え

BU(海底分岐装置)の給電回路は、駆動コイルと接点を持つ真空リレーを組み合わせて構成されている。真空リレーは単体でラッチ機能を持ち(正:持たない)、駆動コイルに電流を流すと接点が切り替わり、電流を切ってもその状態を保持することができる(正:保持しない)。

トランク経路(a-b間)に給電すると、R1とR2が動作してr1とr2が切り替わり、a-b間とc端が切り離されるとともに、c端がR4に接続される。さらに、c-SE間に給電するとR4が動作してr4が切り替わり、c端が自己保持され、通常給電状態が確立する。

通常給電状態において、b端でケーブル故障が発生した場合、初期状態に戻した後、a-c間に給電するとR2とR3が動作してr2とr3が切り替わり、故障中のb端はSEに接続されてa-c間から切り離され、a-c間のトラヒックが確保される。

解説

給電回路のスイッチは、真空リレーが用いられています。高速応答で寿命が長い…らしいです。ラッチ機能も持たないらしいです。この辺よくわからないので、回路に強い人の鉞を求めています。

海底ケーブルは、1点と1点を結ぶだけでなく、途中で分岐することもあります。例えば、日米間を太平洋経由で結ぶとき、ハワイにもそのケーブルが通れば便利ですよね?ただ、経由すると往復分の長さが無駄になるので、T字型に分岐します。

さて、T字型のケーブルは交差点を境目に3つに分かれますが、このうち1つが壊れても残りの2つで通信を継続したいです。なので、この問題では、給電回路の面からそれを実現する方法について問われています。

下2つの選択肢は、以下の画像のイメージを持っていれば問題文の図に実際に線を引いてみることで解かると思います。黄色の線は給電線で、分岐器まで電力さえ到達していれば陸から分岐器の間の通信は確保されます。電気回路の末端は分岐器についているアース、または対向の陸です。また、アースには1本しか接続できません。

(3)(ii)

答え

長距離光海底ケーブルシステムにおいて、ケーブル切断や中継器故障などの伝送路故障が発生した場合、一般に、別の経路(パス)に切り替えるネットワークプロテクションによってトラヒックが救済される。

ITU-T勧告で規定されているSNCP(Unidirectional 1+1 SubNetwork Connection Protection)は、送信ノードがワーキングパスとプロテクションパスの両方に対してデータ伝送し、受信側装置がどちらかのパスを選択する方式である。

ITU-T勧告で規定されているMS-DP Ring(Multiplex Section-Dedicated Protection Ring)のうち、4本(正:2本)の光ファイバを用いたMS-DP Ringは、右回り/左回りを切り替えるリング切替はできるが(正:できないし)、併設されている異なる光ファイバに切り替えるスパン切替はできない。

TOA(Transoceanic Application)は、ITU-T勧告で規定されている方法であり、複数ノードを有するネットワークにおいて故障が発生した場合、単純なMS-DP Ringでは故障発生箇所に近いノードまで信号伝送した後、迂回経路側へ切り替えて受信ノードまで伝送することになるが、TOAを採用することにより最短距離のプロテクションパスを選択して切り替えることが可能である。

解説

ある1本が切れた時、当然その経路を迂回しないといけません。我が家への引き込み線のように、切れたら修理までインターネットに繋がりませんだととても困ります。近年では1本あたり8~10Tbpsのトラヒックが流れているのです。

そこで、別の経路に切り替えるわけですが、IS-ISやOSPFのようなL3/IPの手法ではなく、ITUの電気通信標準化部門が勧告しているプロトコルが使われています。具体的には、ITU-T勧告G.841で規定されています。

海底ケーブルは環状に敷設されていることが(昔は)多かったので、右回りが切れたら左回りに切り替える、という手法がよく用いられます。

SNCPは問題文通りです。左回りと右回りの両方に同じデータを流して、受信側はどちらか好きな方のデータを受け取ります。

MS-DP RingとMS-SP Ringの違いについては、あまり理解できていないので以下の参考文献を見てください。図を見たらなんとなくわかったような気になれます。

参考文献

- https://www.nic.ad.jp/ja/materials/iw/2007/proceedings/W4/

- https://www.nic.ad.jp/ja/materials/iw/2007/proceedings/W4/iw2007-W4-03-02.pdf

問4

ここを書いていたら線路主任技術者の資格者証が届きました。嬉しい!

(1)

答え

中継光海底ケーブルシステムにおいて、埋設されている光海底ケーブルが故障した場合、一般に、陸揚局に設置されている給電装置の**(エレクトローディング)機能を用いて25Hz程度の交流信号を直流給電電流に重畳し、磁気探査機能を有する(ROV)により当該ケーブル位置を特定する。(ROV)には、最大適用水深が3,000m程度のものがある。

故障箇所が中継器と中継器の間の区間であり、ケーブル故障種別が解放故障の場合において、開放故障箇所のケーブル両端がともに完全に絶縁された状態では、故障位置の測定試験として(静電容量)試験が用いられる。

ケーブル位置の特定と測定試験によって、ケーブル故障位置が特定された後は、海底地質などに応じて適切な形状の探線機を用いて探線作業を行い、ケーブルを船上まで回収する。探線機は単独でも用いられるが、海底の環境により同種のものを複数個つなげたり、他の探線機と組み合わせる場合などがあり、探線機は、海底での跳ね上がりや捻回を防止するため、一般に、チェーンや(ケーブルグリッパ)**をつないで用いられる。

解説

ケーブルは、埋設されていたり深い海の底にあったりするので、修理の時に海の上から見つけるのは難しいです。なので、交流信号をケーブルに流し、磁気を発させることで無人水中ロボット(ROV)がその磁気を探知し、見つけます。なんと300km先、運用を停止していればより高出力な信号を送れるので500km先から信号を検知することができるそうです。人が潜れるぐらいの深度ならダイバーが金属探知機を持って潜ることもあります。

ちなみに、この問題にはありませんが、敷設船にはROVを吊るすためのAフレームが装備されています。

普段は直流で中継器に給電していますが、エレクトローディング機能を用いて交流電流を重畳させる装置が陸揚局にあります。エレクトリシティをロードするからエレクトローディング…なのかな?

ちなみに陸揚局とは、海底ケーブルの終端点です。本州だと○○とか○○、離島だと各島にあると思います。ここでは、陸上ファイバー網の中の光を長距離伝送に対応した感じの波長にしたり、波同士を重ねたり(波長多重)、符号をより誤り訂正しやすいものに変換したり、給電したり、監視したり、いろんなことが行われています。

さて、故障したケーブルはROVで引き上げるわけですが、長いケーブルのどこが切れているのかを特定しないとどこの地点でケーブルを引き上げれば良いのかがわかりません。その地点を特定する手法は、故障の種類によっていくつかあります。

光ファイバまで完全に切断されている場合はOTDR(Optical Time Domain Reflectometer)を使用した試験、周りの銅線まで切れて中継器に給電がされていない場合は静電容量試験や電圧特性試験が行われます。

なお、中継器にはケーブルが両側から刺さっているので、片側の給電線が切れた場合はもう片方の陸揚局から送る電圧を上げて中継器への給電を維持します。光ファイバー自体は水に浸かってもそこまで影響はないので、中継器に電力さえ送られれば修理が来るまでの間も通信を続けさせることができます(長期間ならOH基がどうこうで損失が増大してしまう)。

静電容量試験とは、その名の通り静電容量を計測する試験です。竣工後なんの障害もない時点で静電容量を計測しておき、それと切断時の静電容量を比較することで場所を特定します。

ROVが潜れないほど深い場所のケーブルを船上に引き揚げるには、探線器が用いられます。探線器という大仰な名前がついていますが、実際はただの錨です。錨には突起があるので、海底に引きずると突起にケーブルが引っかかって持ち上げられる、という仕組みです。ちなみにこれは大西洋に最初に電信線が敷かれたときから原理は変わっていません。そんなやり方で本当に引っかかるのか?と思いますが、ちゃんと引っかかるようです(使われ続けているので)。

ただの錨と言いましたが、実際は工夫がされており、いろんな形のものがあったり、いくつか直列につなげてどれかに引っかかる確率を高めたり、突起が海底側を向いて浮いたりせず常に引きずられるようにチェーンやケーブルグリッパを使用したりします。

(2)(i)

答え

鋤式埋設機は、埋設距離が数百km以上になると、鋤の掘削刃の先端部分が摩耗するため(正:特に摩耗は考慮しない???)、いったん回収して掘削刃を交換する場合がある。その場合、部分的に光海底ケーブルの露出部分が発生するが、一般に、限定的であるため露出部分は後埋設も実施しない(正:実施する?そもそも露出しない??)。

ロックティースを装備した鋤式埋設機において、ロックティースは、鋤式埋設機の前側に取り付けられており、海底に岩がある場合、岩に貫入して岩を粉砕する機能を有している。

ウォータジェッティングシステムを装備した鋤式埋設機は、埋設ブレードの前部の**岩盤を高圧ウォータジェットで破砕する(正:土砂を低圧ウォータージェットで流動化させる)**ことができ、**岩盤(正:締まった砂質)などの底質域でも埋設作業を行うことが可能である。

鋤式埋設機は、ケーブル船により曳航して敷設したケーブルを埋設する場合に用いられ(正:後埋設には使用できない)、最大適用水深は200mであり、最大埋設進度は1m(正:1.5~2m以上)**である。

解説

浅海部ではケーブルを埋設しますが、その方法で最も効率的なものは鋤式埋設機です。その名の通り、鋤のようなものを敷設船から曳航して埋設する方法です。二本の鋤の間にケーブルを通すことで、敷設と同時に埋設していきます。

1つ目の選択肢は良くわからないのですが、「掘削刃の摩耗」というワードを聞いたことが無いのでそもそも摩耗しない…?

ロックティースという部品を装備すると、進路上にある岩を破砕することができます(強い)。もちろんそれだけ船に牽引力が求められます。なお、砕いた岩は掘った溝に戻すことでより防御力を高めます。

ロックティースのほかに、ウォータージェットも装備出来ます。これは岩を砕く用ではなく、締まって掘れない砂を流動化させるためのものです。なので、特に高圧である必要はなく低圧です。ウォータージェットは鋤式埋設機だけではなくROVに装備してより深い溝を掘るためにも使われます。

鋤式埋設機は、敷設と同時に埋設するための機械なので後埋設には使用できません。2本の鋤のちょうど間にケーブルが来るように埋設機を沈めるのは至難の業なので、後埋設には一般的にROVが用いられます。

また、適用水深は200m程度で、それ以上深いところはROVで埋設するか、そもそも埋設しません。また、埋設する深さは最大2m程度が一般的ですが、大型船の投錨の危険性が高い領域では4m以上埋設することもあります。鋤式埋設機は最大3mにまでしか対応していませんが、インジェクターという機械を使うと柔らかい泥なら10m程度埋設することもできます。

(2)(ii)

答え

ケーブル陸揚作業では、一般に、バルーンブイやフロートを一定間隔でケーブルに取り付け、ケーブルに浮力を与えた状態で陸揚げし、さらに、ケーブル位置を敷設予定ルート上に修正した後、バルーンブイやフロートを切り離し、ケーブルを海底に着底させる。

ケーブル陸揚げの作業としては、海岸側の滑車とケーブル船の間に陸揚用ケーブルを橋渡しした後、ケーブル船側で陸揚用ロープに接続されたケーブルを牽引する方法がある。この方法は、陸揚距離が比較的短い数百mの場合に用いられることがある。

光分岐装置(BU)を1隻のケーブル船で敷設する場合は、一般に、**主ケーブル(正:分岐ケーブル)**を敷設し、引き続きBUを敷設した後、**分岐ケーブル2本を同時に(正:主ケーブル)**敷設する方法が用いられる。2隻のケーブル船で敷設する場合は、一般に、**分岐ケーブル1本ずつをそれぞれの(正:主ケーブルを片方の)**ケーブル船が敷設し、引き続きBUを敷設した後、**片方の1隻で主ケーブル(正:それぞれのケーブル船で分岐ケーブル)**を敷設する方法が用いられる。

解説

ケーブルは最終的に海岸の陸揚局に陸揚げするのが目的です。海から敷いてきたケーブルを陸に揚げたいのですが、ケーブルは遠浅の海に敷くのが良いと言われているので、大きな船は陸に近づけません。そこでロープをダイバーさんや小型船が船から浜辺まで運びます。そのロープに、バルーンブイやフロートを付けたケーブルを結び付け、浜辺に固定して船のウィンチで牽引するか、浜辺のウィンチで牽引します。

あるいは、浜辺でも埋設するため、HDD工法*(Horizontal Directional Drilling)(水平方向ドリリング)が用いられることもあります。

このようにして引き上げられたケーブルは、浜辺にあるビーチマンホール(BH)の中に引き込まれ、そこで陸側のケーブルと結合されます。

分岐装置は、先ほども説明したようなpoint-to-pointのケーブルから分岐して1つのシステムで様々な場所を経由するために使用します。魚の骨っぽいんでフィッシュボーンといいます。

さて、これを敷設するとき、1本のケーブルが2本になるので、敷設方法が特殊になります。

1隻の場合、まず分岐の一方を敷設し、ブイで先端の場所をわかるようにしておいた上でもう一方を敷設してきます。で、船上で二本のケーブルをBUにつないだ後、BUから先の1本になったケーブルを引き続き敷設していきます。

2隻の場合、1隻が先に主ケーブルを敷設してきます。そして、BUにつないだ後、BUから先の分岐ケーブルをそれぞれ敷設していきます。

文字だと分かりにくいですけどGIFアニメでもわかりにくいですね・・・

(3)(i)

答え

光海底ケーブルのメーカに依存しない共通の接続仕様に基づく接続技術において、光海底ケーブルと光信号を増幅する機能を有する光海底中継器の接続に用いる接続技術はUC(Universal Coupling)といわれ、無中継光海底ケーブルシステムでの光海底ケーブル相互の接続に用いる技術はUQJ(Universal Quick Joint)といわれる。

長距離光海底ケーブルシステムの場合、同じケーブル接続部内の光ファイバ心線ごとの接続損失に違いがあると、心線ごとの伝送品質に差が生じてしまうため、融着接続器に表示される推定接続損失値が**$1.0\pm0.2$dB(正:0.01dB以下?)**の範囲外の場合は再接続を行う。

光海底ケーブル接続部の電気的長期信頼性を維持する方法として、光ファイバ接続部と高張力線引留部を含むケーブル接続部全体を絶縁体であるポリエチレンで射出成型するモールド技術を用いるものがある。

解説

海底ケーブルベンダは世界中にありますが、海底ケーブルはベンダを問わず接続しなければなりません。そのため、規格が決められていて、ユニバーサル・ジョインティング(UJ)技術と呼ばれています。米英仏の列強が設立したUJコンソーシアムが最初に制定したものですが。その後太平洋地域にも導入されました。中継器とケーブルを接続するのはUniversal Coupling、ケーブル同士はUniversal Jointです。

ちなみに、UJコンソーシアムの公式サイトにロゴが載っているのは、フランスのアルカテル・ルーセント(ノキアに買収された)、アメリカのSubCom(TE Connectivityが売却してどこかの傘下になった)、イギリスのGlobal Marine(あまり知らない)、そして日本のKDDIの子会社である国際ケーブルシップのみです。前三社はコンソーシアムの設立母体となった国々を代表する海底ケーブル屋さんなので、そこに日本企業があるのはすごいですね。さすが国際電信電話です。日本でこの技術訓練をできるのも国際ケーブルシップだけ…とどこかで読んだ気がします。

UJに関係なく光ファイバの心線融着は日本中いたるところで行われており、アーク放電によって2本のケーブルを融着しています。日本コムシスをはじめとする通建業者が日常的に使用している融着器では、接続損失$0.01\rm{dB}$以下が基準とされているので、海底ケーブルもそれに準じていると思います。少なくとも問題文は桁が違いますね。

電気的長期信頼性の維持方法については問題文の通りで、射出成型することで継ぎ目をなくし信頼性を高めています。この覆いの中で故障が起きた時には、これごと交換します。

(3)(ii)

答え

光海底ケーブル敷設工事の最終接続完了後ただちに実施される伝送区間の総合的なシステム試験のうち、エンドーエンド伝送試験は、給電電流の変動などの負荷をシステムに与えても伝送品質に著しい劣化がないことを確認するために実施する。

陸揚局に設置する光海底中継器監視装置は、光海底中継器の監視制御を遠隔で行うことができ、光海底中継器の光入力パワー、励起用LDの駆動電流及び光海底中継器内部温度をモニタリングして伝送特性を評価する。

陸揚局から最初の光海底中継器までのOTDR試験、システム全長に対するC-OTDR試験を信号波長ごとに行うことにより、アップグレードに用いられる帯域を除く初期容量の信号波長と送信光パワー及び**波長分散量(正:波長分散量はダメ)**を調整することができる。

累積波長分散が設計範囲内に収まるように最適調整するために、**常に最適調整する前(正:最適調整した後)にFEC前段(正:及び後段)**におけるBERを確認することにより、各波長における伝送品質のマージンを把握する

解説

敷設した後の試験の話です。2番目と3番目の選択肢のどこが間違いなのかわからなかったので詳しい方に教えて欲しいです。

敷設工事中は常に陸揚局と船との間で伝送試験を行っていますが、もちろん敷設が終わった後にも試験を行います。

例えば、給電電流が2%ぐらい変化しても伝送品質に影響が及ばないか、給電装置からエレクトローディングはできるか、監視は正常に行えるか、送受信光のパワーは十分か、などです。

エンドーエンド伝送試験は、システムに対する負荷を与えつつ何時間か連続で伝送してみて、両端で特に問題が無いかを確認する試験です。Web界隈でいうE2Eテストですね(?)。

中継器には監視回路が組み込まれていて、陸揚局にある光海底中継器監視装置からの信号に応じて光入出力パワーとか内部温度とかLDの稼働状況を送信できる…と思うのですが、この選択肢にはどこかに誤りがあるそうです。分かりません。

また、陸揚局で波長分散を補償するために、どれぐらい補償すれば良いかを最初に測定して、装置を調整します。どの波長も光の強さが同じぐらいになるように送信側出力の調整もします。それらの調整を最適調整といいます。

その最適調整をした後に、誤り訂正(FEC)前と後のビット誤り率(BER)を測定します。この誤り率が目標値より小さければ、そのマージン分だけシステムが劣化しても耐えられるということになります。BERは補償量とか光の強さでも変わってくるので、最適調整でこれらを最適化した後に、測定します。

問5

最後の大問です!疲れた!

(1)

答え

光海底ケーブルシステムは、WDM伝送技術の導入により伝送容量の拡大が図られており、例えば、チャネル伝送速度が100Gbit/s、伝送波長数が100波、光ファイバペア数が6であるWDMシステムの伝送容量は**(60Tbit/s)となる。

WDMシステムの光海底中継器内の光増幅器にはEDFAが用いられており、雑音特性に優れたEDFAの励起波長としては、(0.98)μmが使用されている。

また、EDFAは、小信号入力時には入力パワーに関わらず利得が一定となり、大信号入力時には入力パワーが大きくなるほど利得が小さくなる(利得飽和)領域において使用されることにより、WDMシステムにおけるそれぞれの光海底中継器の出力パワーが自発的に安定化される性質である自己制御性が確保されている。

WDMシステムの伝送路構成では、一般に、伝送路における分散による波形ひずみの影響を小さくするため、異なる分散値の光ファイバを組み合わせる分散マネジメント技術が用いられているが、最近では分散マネジメント技術を不要とする(デジタルコヒーレント)**技術を用いたシステムも導入されてきている。

解説

最近の光海底ケーブルシステムは大容量化が著しいです。波長分散によって1ファイバに何波長も載せられるし、1波長で100Gbpsも流れるのです。単純にチャネル伝送速度×伝送波長数×光ファイバペア数でシステム全体の伝送容量は求まります。1波長あたりの伝送速度×波長数×光ファイバの本数です。

1ファイバに100個も波長があり、しかも波長ごとに分散特性とか励起特性が違ったりします。そこらへんはファイバの材質でカバーできるらしいです。すごい。

前にも出てきたエルビウム(E)添加(D)ファイバー(F)による増幅器(A)であるEDFAですが、励起には**$0.98\mu \rm{m}$の波長が用いられます。中継器の中にある励起用LDはこの波長を出しています。

さらにこのEDFAがすごい点として、(利得飽和領域では)弱い光ほどたくさん増幅し、強い光は少ししか増幅しません。なので、このファイバを通すだけで光レベルが一定に近づくのです。これを自己制御性**と言います。

信号は最初は一定の波形で送り出されます。例えば1山あたり1秒の幅の波形が送り出されても、ファイバの中を通っているうちに幅が広がったり狭まったりしてしまいます。1山あたりの幅が2秒に広がってしまったら、2つの山が重なってしまい、判別できなくなってしまいます。この現象を分散と言って、高速化の敵です。

それを防ぐために、今までは正の分散(山が広がる)と負の分散(山が狭まる)を持つファイバを組み合わせて合計してプラマイゼロ、みたいなことをしていました。これが分散マネジメント技術です。

しかし、最近ではデジタル的な処理によって、分散を元に戻せるようになりました。これをデジタルコヒーレントと言います(QAM的な技術も含んでこう呼ぶらしい…?電磁波に詳しくないのでガバ説明です)。

デジタルコヒーレントによって、波長多重はさらに大容量になるらしいです。すごいですね。

(2)(i)

答え

伝送路における代表的な偏波依存性には、EDFAに使用される光受動素子の特性から生ずる温度依存損失(正:温度依存するのは波長依存特性)、EDFAの偏波ホールバーニング及び**光ファイバの非線形散乱(正:これは違う)**がある。

偏波ホールバーニングは、EDFAから発生するASE雑音が入力光に対し同一の偏波と直交する偏波で異なり、**同一の偏波(正:直交する偏波)**の方が大きくなる現象であり、光SN比の劣化要因となる。

偏波ホールバーニングは、EDFAの応答速度より早い偏波の変動には追随できないため、**数kHz~数十kHz(正:数百KHz~数MHz)**の周波数で偏波状態をランダムに変化させる低速偏波スクランブラにより、偏波ホールバーニングを抑圧することができる。

光信号1ビット分の時間の中で偏波状態をランダムに変化させる高速偏波スクランブラは、偏波ホールバーニングによる光SN比の劣化を低減するとともに、偏波依存損失による光SN比の時間変動の伝送特性に及ぼす影響も低減することができる。

解説

偏波とは、電磁波が進む向きのようなものです。詳しくは電磁気学の教科書を見てください。

通信に置いては、偏波によって良いことも悪いことも起こります。これはそれに関する問題です。海底ケーブルというより長距離光ファイバシステム全般における問題ですね。

偏波依存損失とは、光学部品が温度によって信号光の雑音量を時間的に変化させてしまう現象で、その雑音量の変化具合が偏波によって変わるものです。

偏波ホールバーニングとは、EDFAの自然放出光雑音(ASE雑音)の量が偏波によって異なる現象で、偏波によって雑音の量が変動してしまうものです。

一方、非線形散乱は偏波とは関係が無く、光のエネルギー密度が増えると発生する現象です。

偏波ホールバーニングは、入力光に対し直交する偏波の方がASE雑音が増える現象です。

偏波ホールバーニングを抑えるには、偏波スクランブラを使用します。低速のものと高速のものがあり、低速偏波スクランブラは数百kHz~数MHzの周波数で信号光の偏波を変えることで、全体的に雑音を一定にするものです。

一方、高速偏波スクランブラは、もっと速い周期で偏波状態を変えます。光信号1ビット分の時間で変化させることで、偏波ホールバーニングだけでなく偏波依存損失も軽減させます。

(2)(ii)

答え

中継光海底ケーブルシステムに使用されるEDFAは、単体では波長1.55μm付近で約30nmの利得帯域を有するが、多段中継すると光増幅システムの利得がEDFAの**光カー効果(正:自己フィルタ効果)によって各EDFAの利得が最大となる波長付近に集中するため、伝送可能な利得帯域が狭くなる。

利得帯域が狭くなることに対する対策として、一般的な利得波長依存性を有するEDFAと相反する利得波長依存性を有するEDFA(正:利得等化器)**を組み合わせることにより、伝送に必要な利得帯域を得る方法が用いられている。

EDFAの利得波長依存性は温度特性を有しており、EDFAの動作環境温度が低下すると長波長側の利得が増大する。

EDFAの利得波長依存性は、中継区間の光ファイバ損失の増減によって変化する。中継区間の光ファイバ損失が増大してEDFAへの入力光レベルが低下すると、**長波長側(正:全波長に対して)**の利得が増大する。

解説

EDFAは、光を増幅させる光ファイバですが、その増幅度合いは波長に依存します。つまり、少ししか増幅されない波長はだんだん弱くなり、たくさん増幅される波長はどんどん強くなります。これを自己フィルタ効果といいます。

全部の波長をそのまま届けたいので、利得等化器を挟むことで、強くなりすぎた波長を弱め、弱い波長を強めます。

EDFAは、温度が低いと長波長をより増幅する、という特性があります。周りの温度によってどの波長が一番強くなるかが変わってしまうので、利得等化器の設計時には敷設される場所の水温なども考慮する必要があります。

先ほども述べたように、EDFAは強い光はあまり増幅せず、弱い光はたくさん増幅します。この特性は波長に依存しません。

(3)(i)

答え

光海底中継器に用いられるLDは、一般に、50℃や70℃といった高温環境で多数のサンプルを動作させ、経過時間と累積故障率の関係をプロットして信頼度が評価される。その後、アレニウスの関係式から実際の動作環境での寿命が推定される。

光海底ケーブルシステムの信頼性が特に必要となる部分には、一般に、冗長構成が採用される。故障率$\lambda$件/時間の部品を二個並列に配置する冗長構成においては、一方の部品が故障した場合にもう片方の部品で機能を維持することにより、冗長構成部分の故障率を**$\frac{\lambda}{2}$(正:$\lambda^2$)**に低減する効果がある。

陸揚局の光伝送端局装置の主要部分には、冗長構成を採用して高信頼化を図る工夫がなされている。また、光伝送端局装置は陸上にあるため、光伝送端局装置の修理時間は、ケーブル敷設船による海中設備の修理時間と比較して短いことから、一般に、**光伝送端局装置に割り当てる設計上の故障率はゼロ(正:そんなことはなさそう)である。

光海底ケーブルシステムにおける故障は、長期間にわたって通信が途絶するなど深刻な影響を与え、修理には多大な費用を必要とする。このため、光海底ケーブルシステムの海中設備や陸上設備には高い信頼性が要求され、設計寿命期間中における海中設備や陸上設備の部品故障によるシステム故障は、いずれも3回以下(正:0回以下?)**となるよう設計されている。

解説

とにもかくにも信頼性が一番大事なので、中継器の部品はずっと動いてもらう必要があります。寿命の測定は、実際に何十年も待つわけにはいかないので、アレニウスの関係式というものを使って、高温のより劣化しやすい環境での寿命を測定することで実環境での寿命を推測します。

故障率計算はIPAの情報処理技術者試験でも出てきますね。並列なので$\lambda \times \lambda$です。

故障するのは海中だけでなく陸上もです。確かに陸揚局には予備部品を常備するなど、万が一の故障時に速やかに復旧するための体制が整えられていますが、それでも故障率をゼロとみなすことは出来ません。

また、部品故障は起こらないことが求められているので、設計寿命期間中における故障回数は0回となるように設計されています。

(3)(ii)

解説

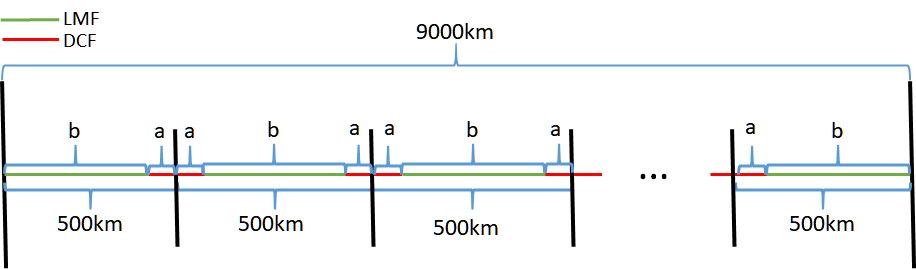

この問題は、問題を見てもらわないと解けないのですが、先ほども出てきた分散マネジメント技術の問題です。

問題文が言っているのは、以下のような状況です。

500kmの区間が18個あり、そのうち陸側の2個は$a + b = 500$、真ん中の16個は$2\times a + b = 500$です。

つまり、合計で$34\times a + 18\times b = 9000$となります。

ところで、LMFは1km当たり$-2.8$分散し、DCFは1km当たり$+20$分散します。全体で分散を$0$にしたいので、$34\times a\times 20 + 18\times b \times -2.8 = 0$となる$a$を求めれば良いことになります。

まとめると、

\begin{align}

34\times a + 18\times b &= 9000 \\

34\times a\times 20 + 18\times b \times -2.8 &= 0

\end{align}

の連立方程式を解けば良くなり、解くと$a=32.5$になります。

求めたい1区間当たりのDCFの長さは$2\times a$なので、答えは$32.5\times 2= 65$で③となります。

おわりに

おすすめの参考書籍

正直この試験の「水底線路」という専門的科目に向けた参考書はありません。

ただ、海底ケーブルに関する専門書はあります。この記事をここまで読んでくださった方ならきっと面白く読めるはずです。

NTT(NTTワールドエンジニアリングマリン)、KDDI(KDDI、KDDI総研、国際ケーブルシップ)、NEC(日本電気、OCC)などなど日本の海底ケーブルの専門家が会社の垣根を越えて書いた本です。

この記事を書くにあたってほぼ全て参考にしました。知りたいことは全部載っていると思います。

光海底ケーブル

海底ケーブルに限らない長距離光ファイバシステム全般に興味があれば、以下の本もおすすめです。

ちょっと学術的で僕もまだ読み切れてはいませんが、KDDI総合研究所で長年光ファイバについて研究してこられた方々が書いた本です。

長距離光ファイバ通信システム

この試験について

と、ここまで長々と電気通信主任技術者(線路)の試験の、専門的分野(水底線路)という科目について語ってきましたが、実はこの試験は再編される予定で、「水底線路」という科目については次々回の試験があるか怪しいレベルで廃止予定なようです2。

まあ水底線路の受験者は全国で20人/回ほどしか居ない3(!?)ですし、廃止にしますよね…。

2020年7月の試験は今まで通り実施されるので、最後に水底線路で資格を取りたい!!という方はぜひ申し込んでみてくださいね!

2021/01/16追記

令和3年度から、専門的分野という科目自体が無くなることが決定しました(PDF)。

すでに令和2年度第2回の申し込み等は終わっているので、受験機会はなくなってしまいました…。

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございました。これがインフラエンジニアやぞって言いたくて書きました。

普段当たり前に使っている通信を一番下で支えている海底ケーブルについて、少しでも知って興味を持っていただければ嬉しいです。