概要

Wi-Fi7 (IEEE802.11be)の個人的な理解のためのまとめ。

Wi-Fi7のポイントは、「より確実で高速な通信」「周波数利用の効率化」である。

Wi-Fi7 (IEEE802.11be)の別名はEHT(Extremely High Throughput)。

キー要素

- 従来技術の拡張

- 変調方式4096 QAM対応による高速化(option)

- 320 MHzの帯域幅対応による大容量化(option)

- 16×16のMU-MIMOに対応

- 6GHz対応(Wi-Fi6Eより対応)

- MRU(option)

- 1024 Aggregation(option)

- preamble puncturing(Wi-Fi6ではoption,Wi-Fi7ではmandatory)

- R-TWT(option)

- 新技術

- マルチリンク機能(MLO)

- EPCS Priority Access(option)

高速化/大容量化

Wi-Fi6の理論理9.6Gbpsから46Gbpsまで増加。増加の要素は以下の通り。

- 変調方式が1024QAMから4096QAMになることで1シンボルあたりのデータレートが10bitから12bitに増加し、1.2倍。

- 帯域幅は最大160MHzから320MHzへ2倍となっている。ただし6GHz帯での利用可能。

- MU-MIMOの最大は8×8から16×16の2倍。

MRU(Multi-Resource Unit)

Wi-Fi6までのOFDMAは1 STAに対して1個のRU(Resource Unit)しか割り当てることができなかったが、Wi-Fi7では、1 STAあたり複数のRUの割り当てが可能。

Wi-Fi6では、STA1:52tone RU, STA2:106tone RU, STA3:52tone RUを割り当てると26tone RUが無駄になっていた。

Wi-Fi7では、複数のRUを1つのSTAに割り当て可能であるため、STA1:52tone RU, STA2:106+26tone RU, STA3:52tone RUのように割り当てて有効利用が可能である。

1024 Aggregation

Wi-Fi6では256 Aggregationであったが1024まで拡張。

preamble puncturing

Wi-Fi6ではoption規格であったが、Wi-Fi7ではmandatory規格となった。

チャネルボンディングにて、ボンディングする帯域の中でいずれかのチャネルが利用不可の場合、そのチャネルを除いた他のチャネル全てを利用する技術。

従来のWi-Fi5や6の場合、例えば4ch分をボンディングした場合、Bchが利用不可の時は、Ach(20MHz)のみまたは、C,Dch(40MHz)で送信していたが、preamble puncturingが有効であれば、A,C,Dの60MHzで送信でき、周囲の電波環境の影響を最小限にすることが可能である。

マルチリンク機能(Multi Link Operation)

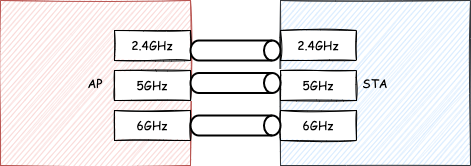

異なる周波数帯を用いて通信する技術。Wi-Fi6までは、2.4GHzは2.4GHz帯の中で、5GHzは5GHz帯の中でしか通信できなかった。Wi-Fi7では2.4/5/6GHzで同時にリンクを貼り通信する。

1つのデバイスが複数の無線LANチップを搭載している場合に、1対1の通信に複数チップを利用する。複数チップを搭載したデバイスをMLD(Mutli Link Device)と呼ぶ。APはMandatory, STAはoption。

MU-MIMOとMLOの違いは、MU-MIMOはデバイス内の1つの無線LANチップが複数端末と通信する方式であり、MLOはデバイス内の複数チップが1端末と通信する方式である。

複数リンクの追加方には、3つの方式がある。

-

STR(Simultaneous Transmit and Receive)

ある時刻において、複数リンク間で独立に送信状態と受信状態が混在するモード。11beの性能(高スループット・低遅延・低ジッタ)を活用するために主に用いられるモードと考えられる。 -

NSTR(Nonsimultaneous Transmit and Receive)

STRの逆で、ある時刻において複数リンク間で送信状態と受信状態が混在しないようAP側での制御により送信期間を同期させるモード(同時に送信することでリンク間での送信状態と受信状態の混在を避ける)。送信信号に対する回り込みのアイソレーションが十分に確保できない場合に利用される可能性がある。 -

EMLSR (Enhanced Multi-Link Single Radio)

複数リンクを実装しリンクを切り替えうるが、フレーム交換を実施する際はある単一のリンクに限定するモード。端末側で用いられることを前提としている。送信信号に対する回り込みのアイソレーションが十分に確保できない場合に利用される可能性がある。

参考