小学プログラミング教育の狙い

文部科学省「「未来の学びコンソーシアム 小学校プログラミング教育必修化に向けて」パンフレット」を確認すると、小学校のプログラミング教育の狙いは大きく2つです。

- プログラミング的思考を育むこと

- プログラミングの動きやよさ、情報社会がコンピュータ等の情報技術に支えられていることなどに気付くことができるようにするとともに、コンピュータ等を上手に活用して身近な問題を解決したり、より良い社会を築いたりすることができるようにしようとする態度を育むこと

...1は抽象的過ぎて捉え方が難しく、2は何言っているか最早分かりません。理解できないのは小生の国語力が足りないせいでしょう。深く考えずにまずはやってみましょう。

プログラミンとは

- 文部科学省が作成したプログラムができるウェブです。

- 小学校低学年でも簡単にプログラミング体験できるように作られています。

- __プログラミン__はMITメディアラボが作った「スクラッチ」を参考に作られています。物足りなくなったら「スクラッチ」にステップアッププする構図が見えます。

百聞は一見に如かず。まずはチャレンジ

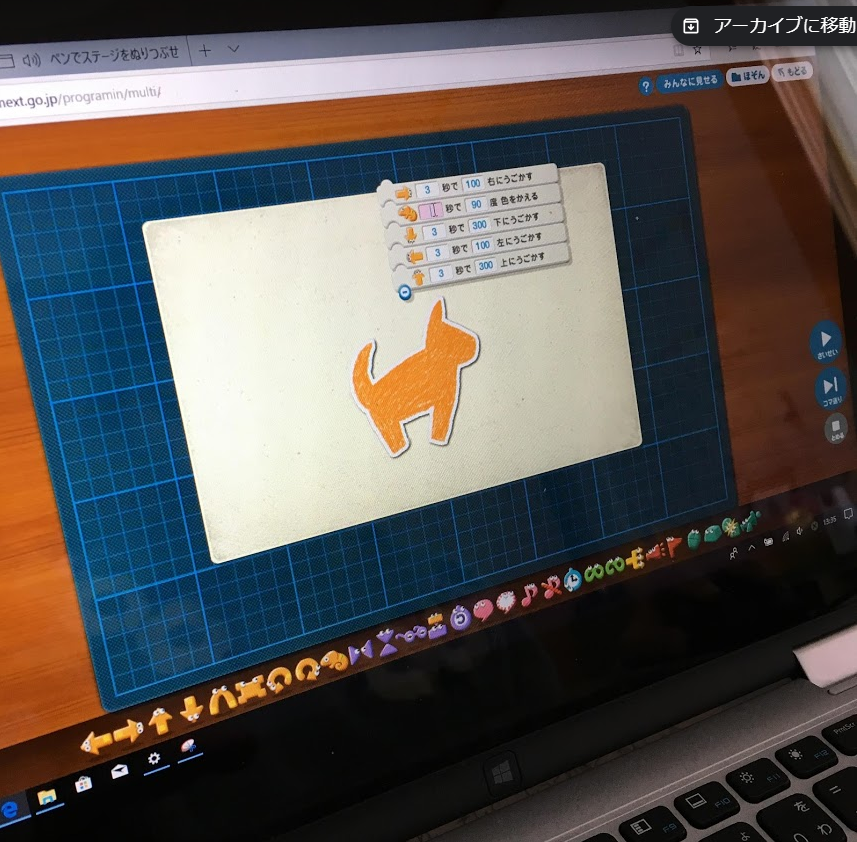

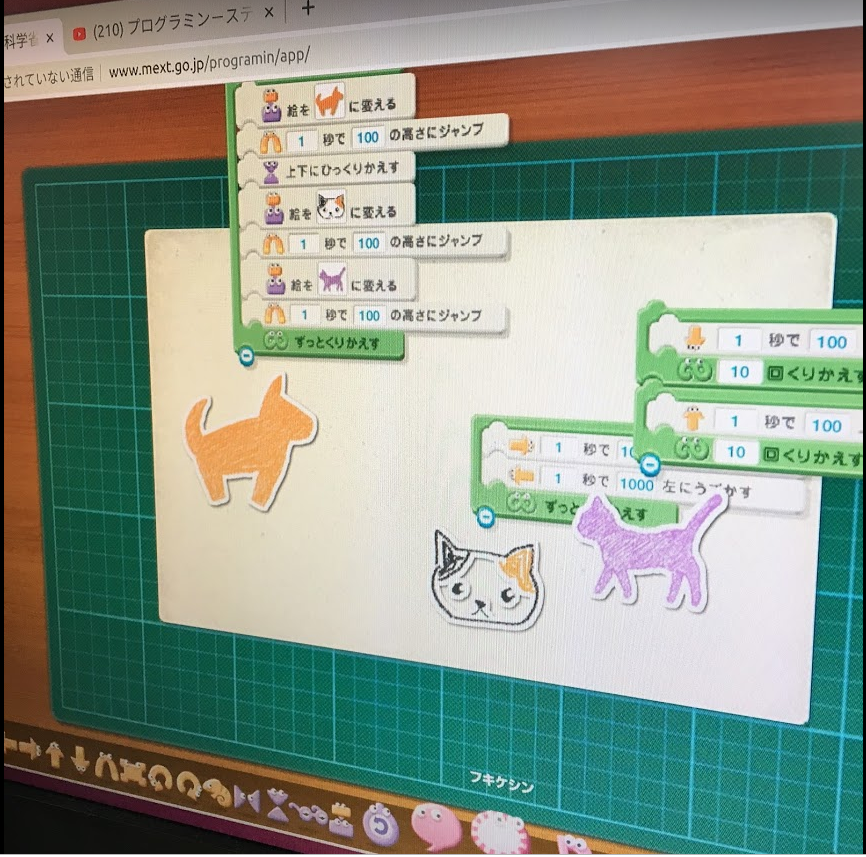

「プログラミン」を組みあわせて、絵を動かす仕組み

「アニメプログラミン」で「プログラミン」の基礎を学ばせる問題を自作

- プログラミンを開くと、まず黄色のワンちゃんがデフォルトで表示されています。これを最も基礎的な黄色のパーツ「アニメプログラミン」を使う問題を作りました。

- 大体30分位でできる算段で、__小学校の授業にもフィットさせれる__と考えています。

問題

- 上、左、下、右のじゅんに3びょううごかして、元のいちに戻ってください。

- 1ばんめのプログラミンで、みどりのわくまでワンちゃんを動かして、元のいちに戻ってください。

- 2ばんめのプログラムで、さいしょにワンちゃんの色をかえてうごかしてください。

- 3ばんめのプログラムで、さいごにワンちゃんをジャンプさせてください。

- 4ばんめのプログラムで、さいごにワンちゃんをクルリンさせてください。

- 5ばんめのプログラムで、さいごにワンちゃんを大きくさてください。

![]() 問題に関連と発展を持たせることで小学生2年生の娘も理解がしやすく、達成感も得やすいと考えます。

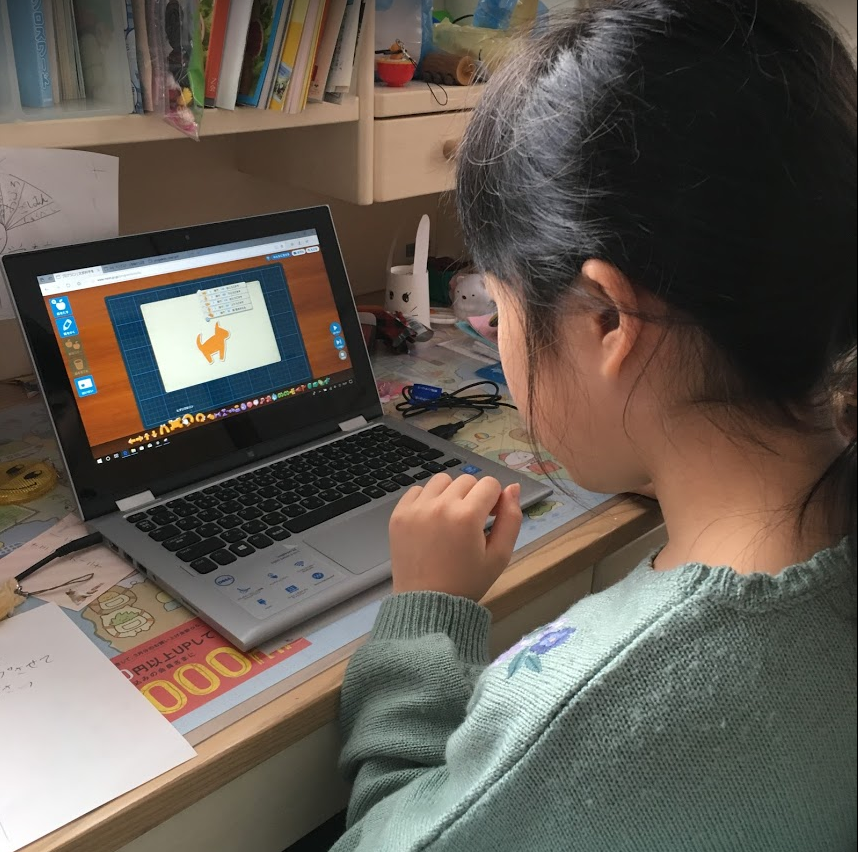

問題に関連と発展を持たせることで小学生2年生の娘も理解がしやすく、達成感も得やすいと考えます。

所感

- 文部科学省で作るだけあって、Qiitaに登録するような諸先輩方でなくても、__「仕組みを理解しようとする前向きなマインド」__があれば、簡単に動かせるようになります。

- PC性能は不要。Pentiumの3000番台の古いモバイルPCでもサクサク動きます。

- 小学校の教室で、隣の席の児童同士で__ペアプログラミング__しても面白いと思う。PCの台数半分でOK。

- 例えば私の家内(IT業界未経験)と幼稚園児も簡単に動くプログラミンを作成できます。

以上です。

お年頃のお子さんがいらっしゃるQiitaの諸先輩方!休日に親子でプログラミング体験はいかがですか!