前回のおさらい

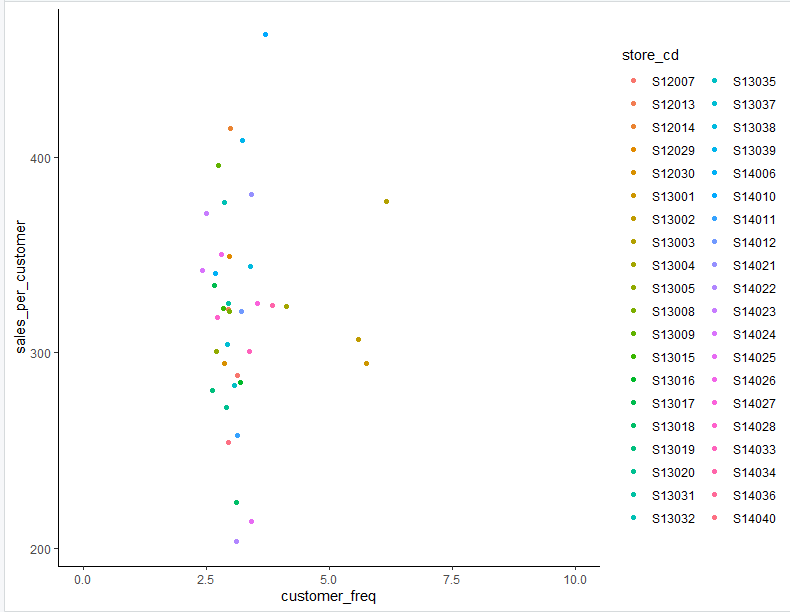

前回(第1回目)投稿では、とあるID-POSデータから2017年1月のデータを抽出し、「客単価」と「来店頻度」の2軸で店舗間比較を行いました。

その結果、「来店頻度」のばらつきよりも、「客単価」のばらつきの方が大きいことが分かりました。

念のため、前回作成した散布図を改めて表示します。

今回のテーマ

そこで今回(第2回目)は「客単価」が最も高い店舗と低い店舗の店舗間比較を行い、「客単価」に差が生じる要因を明らかにしていきたいと思います。

分析の流れ

分析の大まかな流れは以下の通りとします。

1. 2017年1月において、「客単価」が最も高い店舗と低い店舗を特定する

2. 客単価=買上点数×買上商品単価に分解し、各々の店舗についてこれら指標を計算する

3. (1回当たりの)買上点数と(1回当たりの)買上商品単価を比較し、客単価に差異が生じる要因を特定する

Rによる実装

1. 2017年1月において、「客単価」が最も高い店舗と低い店舗を特定する

#tidyverseの読み込み

library(tidyverse)

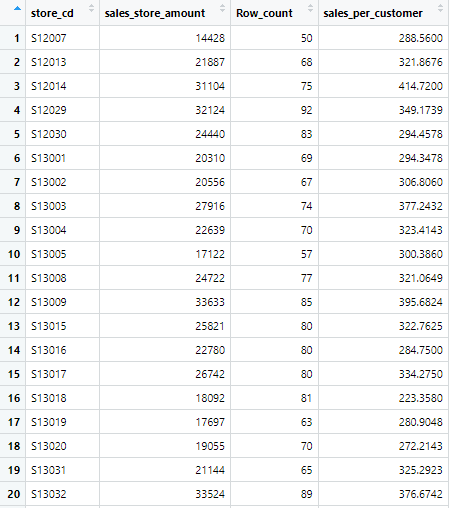

#前回作成した"id_pos_2017_1_sales_per_customer"を確認

id_pos_2017_1_sales_per_customer

id_pos_2017_1_sales_per_customerの先頭20行を表示

まずid_pos_2017_1_sales_per_customerの中から、客単価が最大の店舗を抽出します。

#id_pos_2017_1_sales_per_customerの中から客単価が最大の店舗と最小の店舗を抽出

max_row <- id_pos_2017_1_sales_per_customer %>%

filter(sales_per_customer == max(sales_per_customer))

結果を表示します

#結果を表示

print(max_row)

store_cd sales_store_amount Row_count sales_per_customer

1 S14010 / 39320 / 85 / 463.

店舗コード「S14010」の店舗が客単価最大となり、「463」であることが分かりました。

続いてid_pos_2017_1_sales_per_customerの中から、客単価が最小の店舗を抽出します。

#id_pos_2017_1_sales_per_customerの中から客単価が最小の店舗を抽出

min_row <- id_pos_2017_1_sales_per_customer %>%

filter(sales_per_customer == min(sales_per_customer))

結果を表示します

#結果を表示

print(min_row)

store_cd sales_store_amount Row_count sales_per_customer

1 S14022 / 12016 / 59 / 204.

店舗コード「S1402」の店舗が客単価最小となり、「204」であることが分かりました。

2. 客単価=買上点数×買上商品単価に分解する

続いて、客単価を買上点数と買上商品単価に分解していきます。

(1回購入あたりの)買上点数は以下の通り定義します。

(1回購入あたりの)買上点数=総買上点数÷のべ購入回数

(1回購入あたりの)買上商品単価は以下の通り定義します。

(1回購入あたりの)買上商品単価=合計売上金額÷総買上点数

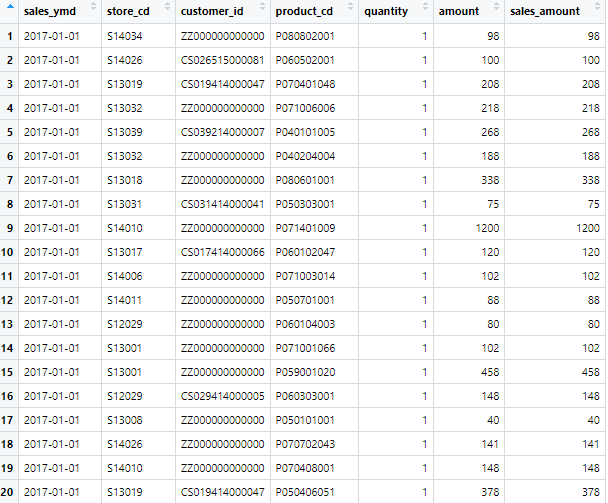

以下、前回(第1回目)作成したid_pos_2017_1_sales_amountを使い計算していきます。

id_pos_2017_1_sales_amountの先頭20行を表示

quantityが「買上点数」、amountが「単価」、sales_amountが「売上金額」です。

2-1.客単価が最大である店舗コード「S14010」について

まずは、客単価が最大である店舗コード「S14010」から見ていきます。

ここからの集計の流れは以下の通り行います。

2-1-1. 店舗コード「S14010」の行を抽出し、合計売上金額、総買上点数、のべ購入回数を計算

2-1-2. 総買上点数÷のべ購入回数で(1回購入あたりの)買上点数を計算

2-1-3. 合計売上金額÷総買上点数で(1回購入あたりの)買上商品単価を計算

はじめに、「2-1-1. 店舗コード「S14010」の行を抽出し、合計売上金額、総買上点数、のべ購入回数を計算」を実装していきます。

#店舗コード「S14010」のみ抽出し合計売上金額、総買上点数、のべ購入回数を計算

#合計売上金額が"total_sales_amount"、総買上点数が"total_quantity"、のべ購入回数が"total_count"

s14010 <- id_pos_2017_1_sales_amount %>%

filter(store_cd == "S14010") %>%

summarise(total_sales_amount = sum(sales_amount),

total_quantity = sum(quantity),

total_count = n())

結果を表示します。

#結果を表示

s14010

total_sales_amount(合計売上金額)/total_quantity(総買上点数)/total_count(のべ購入回数)

39320 / 89 / 85

これをもとに、2-1-2.「(1回購入あたりの)買上点数」と2-1-3.「(1回購入あたりの)買上商品単価」を計算していきます

#(1回購入あたりの)買上点数と(1回購入あたりの)買上商品単価を計算する

#(1回購入あたりの)買上点数が"quantity_per_count"、(1回購入あたりの)買上商品単価が

#"product_amount"

s14010_data <- s14010 %>%

mutate(quantity_per_count = total_quantity / total_count,

product_amount = total_sales_amount / total_quantity)

結果を表示します

#結果を表示

s14010_data

quantity_per_count(1回購入あたりの買上点数)/ product_amount(1回当たりの買上商品単価)

1.05 / 442.

これで客単価が最大である店舗コード「S14010」の(1回購入あたりの)買上点数と(1回購入あたりの)買上商品単価が計算できました。

店舗コード「S14010」

1回当たりの買上点数 1.05ケ

1回当たりの買上商品単価 442

2-2.客単価が最小である店舗コード「S14022」について

続いて、客単価が最小である店舗コード「S14022」を見ていきます。

集計の流れは同じです。

#続いて店舗コード「S14022」のみ抽出し合計売上金額、総買上点数、のべ購入回数を計算

#合計売上金額が"total_sales_amount"、総買上点数が"total_quantity"、のべ購入回数が"total_count"

s14022 <- id_pos_2017_1_sales_amount %>%

filter(store_cd == "S14022") %>%

summarise(total_sales_amount = sum(sales_amount),

total_quantity = sum(quantity),

total_count = n())

結果を表示します

#結果を表示

s14022

total_sales_amount(合計売上金額)/total_quantity(総買上点数)/total_count(のべ購入回数)

12016 / 60 / 59

これをもとに、「1回あたりの買上点数」と「1回あたりの買上商品単価」を計算していきます

#1回あたりの買上点数と1回あたりの買上商品単価を計算する

#1回あたりの買上点数が"quantity_per_count"、1回あたりの買上商品単価が"product_amount"

s14022_data <- s14022 %>%

mutate(quantity_per_count = total_quantity / total_count,

product_amount = total_sales_amount / total_quantity)

結果を表示します

#結果を表示

s14022_data

quantity_per_count(1回あたりの買上点数)/ product_amount(1回あたりの買上商品単価)

1.02 / 200.

これで客単価が最小である店舗コード「S14022」の1回あたりの買上点数と1回あたりの買上商品単価が計算できました。

店舗コード「S14022」

1回あたりの買上点数 1.02ケ

1回あたりの買上商品単価 200

3. (1回当たりの)買上点数と(1回当たりの)買上商品単価を比較し、客単価に差異が生じる要因を特定する

店舗コード「S14010」と「S14022」の計算結果を並べてみます

店舗コード「S14010」

(1回当たりの)買上点数 1.05ケ

(1回当たりの)買上商品単価 442

店舗コード「S14022」

(1回当たりの)買上点数 1.02ケ

(1回当たりの)買上商品単価 200

どちらも1回当たりの買上点数にはそれほど大きな差はないものの、(1回あたりの)買上商品単価が2.21倍の差があることが分かりました。

店舗コード「S14010」の方が、高い商品が売れているという事が分かりました。

要因としては、以下のような仮説が考えられます。

- 店舗コード「S14010」の商圏内には所得の高い世帯が住んでいる

- 店舗コード「S14010」の方が、高単価商品の品揃えが豊富

- 店舗コード「S14010」の方が、高単価商品の陳列や見せ方がうまい

- 店舗コード「S14010」の従業員の接客スキルが高い

などなど…

これらの仮説を検証し、客単価の低い店舗コード「S14022」で実行すれば、客単価の改善、そして売上の改善に繋がりそうです。

次回は、これら仮説のうちID-POSデータで検証可能な

『2. 店舗コード「S14010」の方が、高単価商品の品揃えが豊富』という仮説を検証していきます。