1.目的

今回DRについて調べる機会があり、自分の中でまとめる意味と災害復旧については直接の関わりがなくても知っておくことに損はないと思いましたので記事にしていこうと思います。

2.DRとは

DRとは、ディザスタリカバリの略で予期せぬ災害(地震や火災、落雷)によって被害を受けたシステムを復旧することを指します。

3.DRとBCPの違い

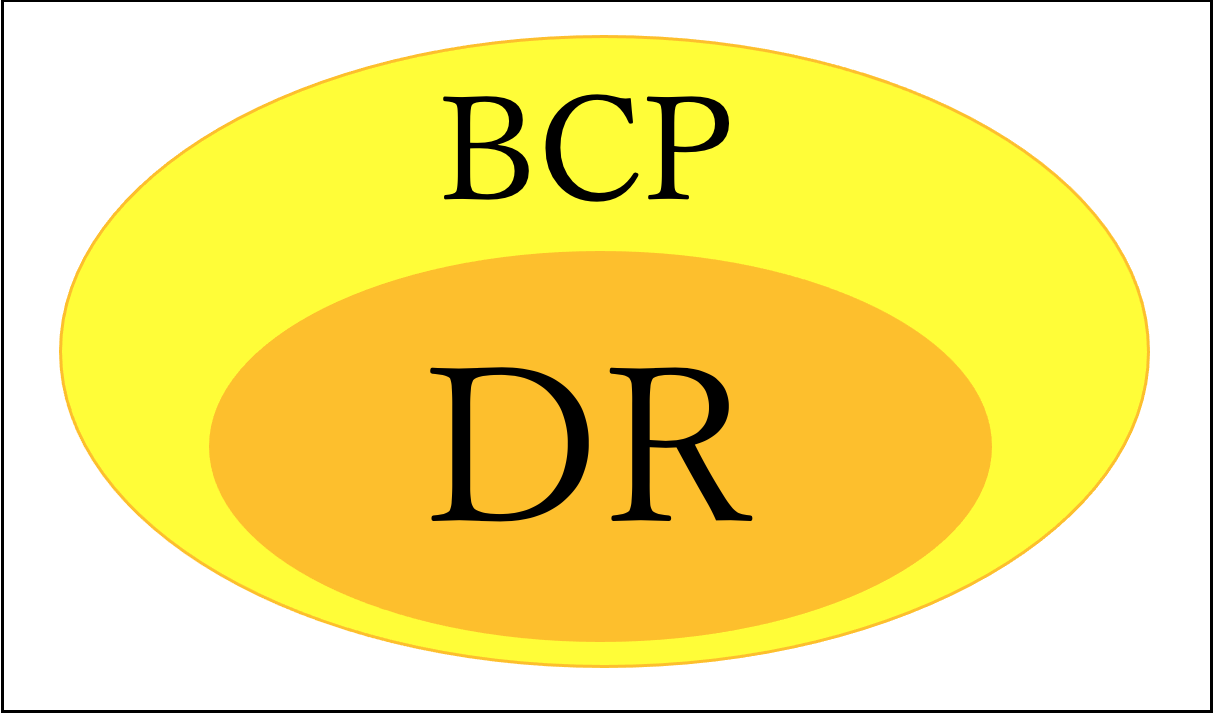

BCPとDRの主な違いは、「目的」の差にあります。それぞれの特徴を見てみましょう。

-

BCP(Business Continuity Planning):事業継続計画

総合的な復旧対策であり、事業を継続することが重視されます。会社の存続を目的としているため、経営層も含めた計画を行わなければなりません。地震や火災、落雷による停電など想定されるリスクを洗い出し、実現可能な対策を考えることが重要です。 -

DR(Disaster Recovery):災害復旧

基本的にBCPと同じように災害が発生したときの復旧対策になりますが、DRはBCPよりも範囲が狭く、主に災害によって被害を受けたシステムの復旧が重視されます。

近年ではIT技術の発展に伴いシステムに依存している企業が多いため、DR対策の必要性が高まっています。

4.DRを考えるにあたっての指標

DRを考えるにあたっての指標として、2つポイントがあります

-

RPO(Recovery Point Objective):目標復旧地点

災害などによってデータが破損した場合、どの地点まで戻ってデータを復旧しなければならないかを示す指標。たとえば、RPOが0秒であれば、データ破損の直前、RPOが3日間であれば、データ破損の3日前までのデータを復元しなければなりません。

-

RTO(Recovery Time Objective):目標復旧時間

破損したデータをいつまでに復旧するのかを示す指標。たとえばRTOが3時間であれば3時間以内に復旧しなければならないということになります。

5.重要となる2つのポイント

DRにおいて重要視するポイントが2つあります。

-

スピード

システム復旧に時間がかかりすぎてはDRの意味がありません。DRの一環としてデータのバックアップが取れていたとしても、その復旧までの期間で事業の存続そのものが危うくなるようであれば、DRを実行している意味がありません。金融機関など、即座の復旧が必要な業種では、この“スピード”を何よりも意識する必要があります。 -

コスト

DRは災害が起こらなければ使う機会のない、保険です。そのため、その保険に対してどれだけコストをかけるのかは、担当者にとっても悩みどころでしょう。そのため、近年では自社のリソースを使うのではなく、「クラウドサービス」を利用して低価格でDRを導入しようという動きもあります。

それぞれに対応したDRの導入方法は下記サイトに詳しく書かれています。

みんなのBCP

6.まとめ

今回調べた中で直接いじったりすることはなくともシステムデータを扱うような企業で働く以上知っていて損はない知識だと思いました。

また、BCPやRPO、RTOなどITパスポートや基本情報で出題されていたものもあったので今後DRも出題対象になるかもしれないなとも思いました。