「AIでコードを書ける時代」とよく言われますが、実際にどのツールを使えば一番早く・便利にプロダクトを作れるのか?

そこで今回、個人開発者でも扱いやすい3種類のAIコーディングツールを選び、同じテーマで実装・比較してみました。

検証条件について

今回の比較は、あくまで 同一プロンプトを固定して入力した場合 の結果を対象にしています。

- 使用したプロンプト:

個人開発者向け。プロダクトのビジネスアイデアを練ることができるwebサイト - モデルはすべて Claude Sonnet 4

- 出力コードをそのまま動作させ、必要最小限の修正で動作確認

👉 したがって、本記事は 「ツールごとの素直な出力傾向」 を比較したものです。実際の開発ではプロンプトエンジニアリングや追加調整によって結果は大きく変わる可能性があります。

実装時間の比較

まずはスピード感を比較。

| ツール | 実装時間 | 開始から動作確認まで |

|---|---|---|

| Claude Code | 約5分 | 一発で動作 |

| Cursor | 約10分 | 一発で動作 |

| kiro | 数時間 | コマンド実行時に停止あり |

👉 結果、Claude Codeが最速。逆に kiroは時間がかかるが、後述の通り機能は圧倒的に充実していました。

技術スタック比較

Claude Code

シンプル・軽量アプローチ

- HTML5 / CSS3 / Vanilla JavaScript

- LocalStorageでデータ保存

- 外部ライブラリなし → 超軽量

Cursor

モダンSPAアプローチ

- Vue 3 + Vite + Pinia + Vue Router

- Tailwind CSS / Lucide Vue Next

- LocalStorageでデータ保存

- 最新フロントエンド技術を短時間で実装可能

kiro

フルスタック・エンタープライズアプローチ

- Next.js 15 / React 19 / TypeScript

- Tailwind CSS v4 / Prisma / PostgreSQL

- NextAuth.js / Zod / Vitest / ESLint / Prettier

- 認証・DB・テストまで全部入り

👉 Claude / Cursor は「フロントエンド完結型」なのに対し、kiroはフルスタック型で大規模開発を見据えた構成になっています。

機能比較

| 機能カテゴリ | Claude Code | Cursor | kiro |

|---|---|---|---|

| 実装時間 | ◎ 最速 (5分) | ○ (10分) | △ 長時間 |

| 機能数 | 20+ | 25 | 30+ |

| アイデア生成 | ドメイン/ターゲット選択 | 構造化フォーム | ビジネスキャンバス |

| 分析機能 | 3軸スコア | 4軸評価 | SWOT・競合分析 |

| データ保存 | LocalStorage | LocalStorage | PostgreSQL |

| ユーザー管理 | ❌ | ❌ | ✅ 認証あり |

| 特徴的機能 | 軽量・高速 | 検索/ソート | プロジェクト管理 |

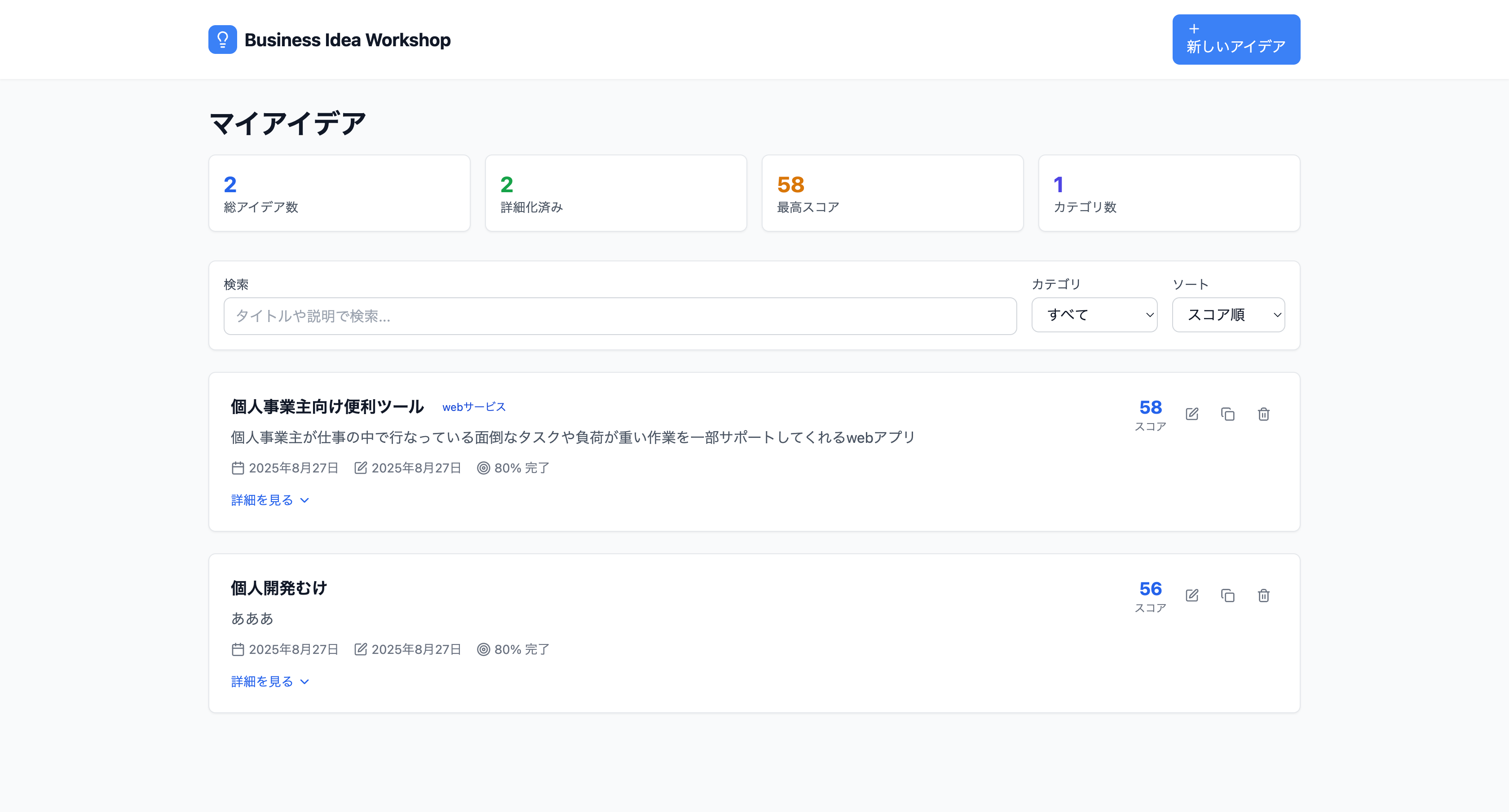

画面キャプチャ

Claude Code

Cursor

kiro

各ツールの特徴

Claude Code

- ✅ 最速実装(5分)

- ✅ シンプル設計・軽量

- ⚠️ 拡張性は低め

Cursor

- ✅ モダンSPAが10分で完成

- ✅ Vue 3 + Viteで開発効率◎

- ⚠️ LocalStorageのみでデータ永続化は弱い

kiro

- ✅ エンタープライズ品質

- ✅ 認証・DB・分析ツールまで揃う

- ✅ 大規模開発向き

- ⚠️ 実装に時間がかかる

- ⚠️ セットアップで止まることも

結論:用途別おすすめ

| 用途 | おすすめツール | 理由 |

|---|---|---|

| 🚀 アイデア検証 | Claude Code | 5分で完成、分析もそこそこ可能 |

| 🏗️ 実用アプリ | Cursor | 検索・ソート付きSPAを短時間で実装 |

| 🏢 本格サービス | kiro | 認証・DB完備、ビジネス分析に最適 |

感想

今回の比較では、kiro が最も機能豊富で本格的なプロダクトを形にできる一方、開発に時間がかかるという特徴が見えてきました。対して、claude code や cursor はスピード感を重視した開発に向いており、特に短期間で試したいプロトタイプとの相性が良さそうです。

とはいえ、エラー対応や最終的な成果物の質については大きな差は感じられませんでした。ツールごとの違いは確かにあるものの、実際にはその時々のモデル出力の確率的な揺らぎも影響していて、「決定的にこれが一番優れている」と言えるほどの差はないのが正直な印象です。

結局のところ、それぞれの特徴を理解しつつ使い分けながらも、最後は人間がしっかり品質を担保することが欠かせないなと改めて感じる結果となりました。