はじめに

最近、情報のキャッチアップに生成AIを活用していますが、そこで学んだ内容を人に説明することも増えています。そこで、情報収集~アウトプット資料作成までの流れのやり方をまとめてみました。

目的

情報収集の目的:最新技術について内容を理解する

アウトプットの目的:自分なりに理解した内容を人に伝える

上記の目的を達成するために生成AIを活用するイメージです。

生成AIを活用した情報収集の流れ

自分は以下の流れで情報収集してまとめることが多いです。

調査例(2025/6/17執筆時点最新の、Anthropic社が公開したブログ記事についての調査の流れ)

Input

-

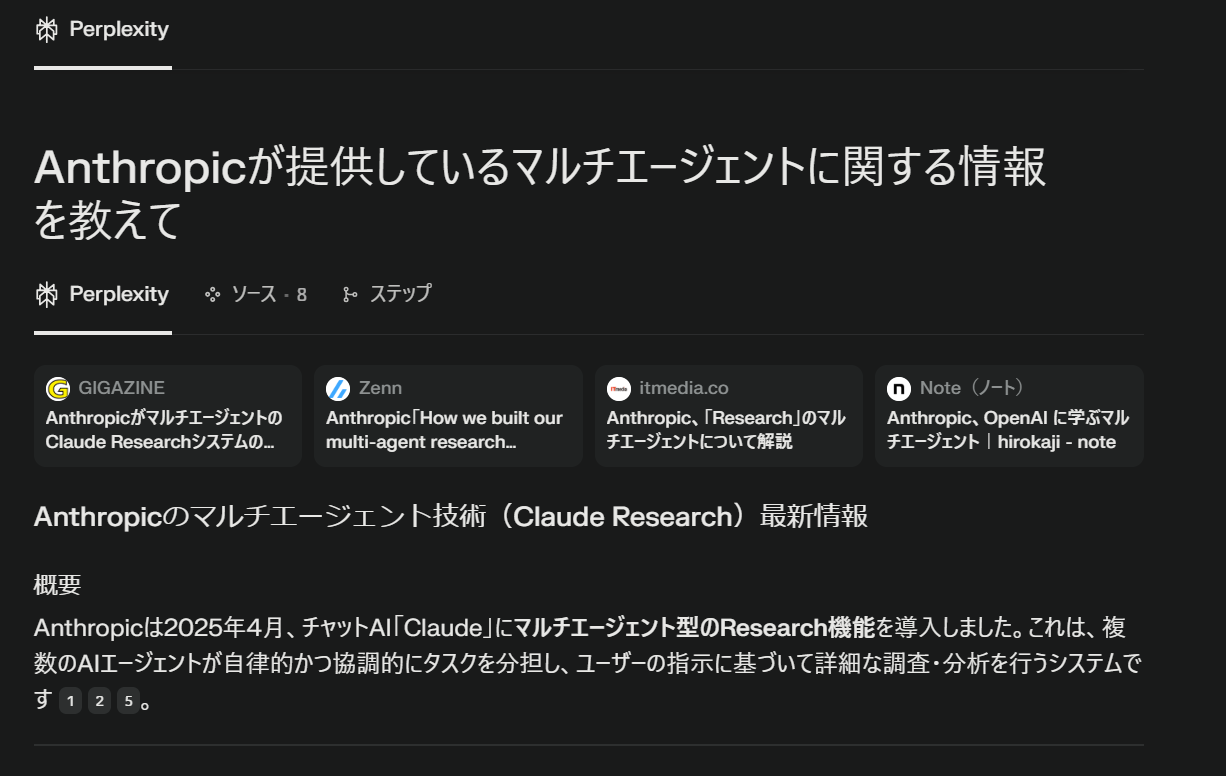

perplexityを活用した情報収集

まず、小耳にはさんだ情報やトピックをもとにperplexityを使って参考となるリンクを集めます。

ここである程度信頼できるサイトを見つけておきます。

(たいてい、ニュース記事から本家のサイトに飛ぶことが多い)

-

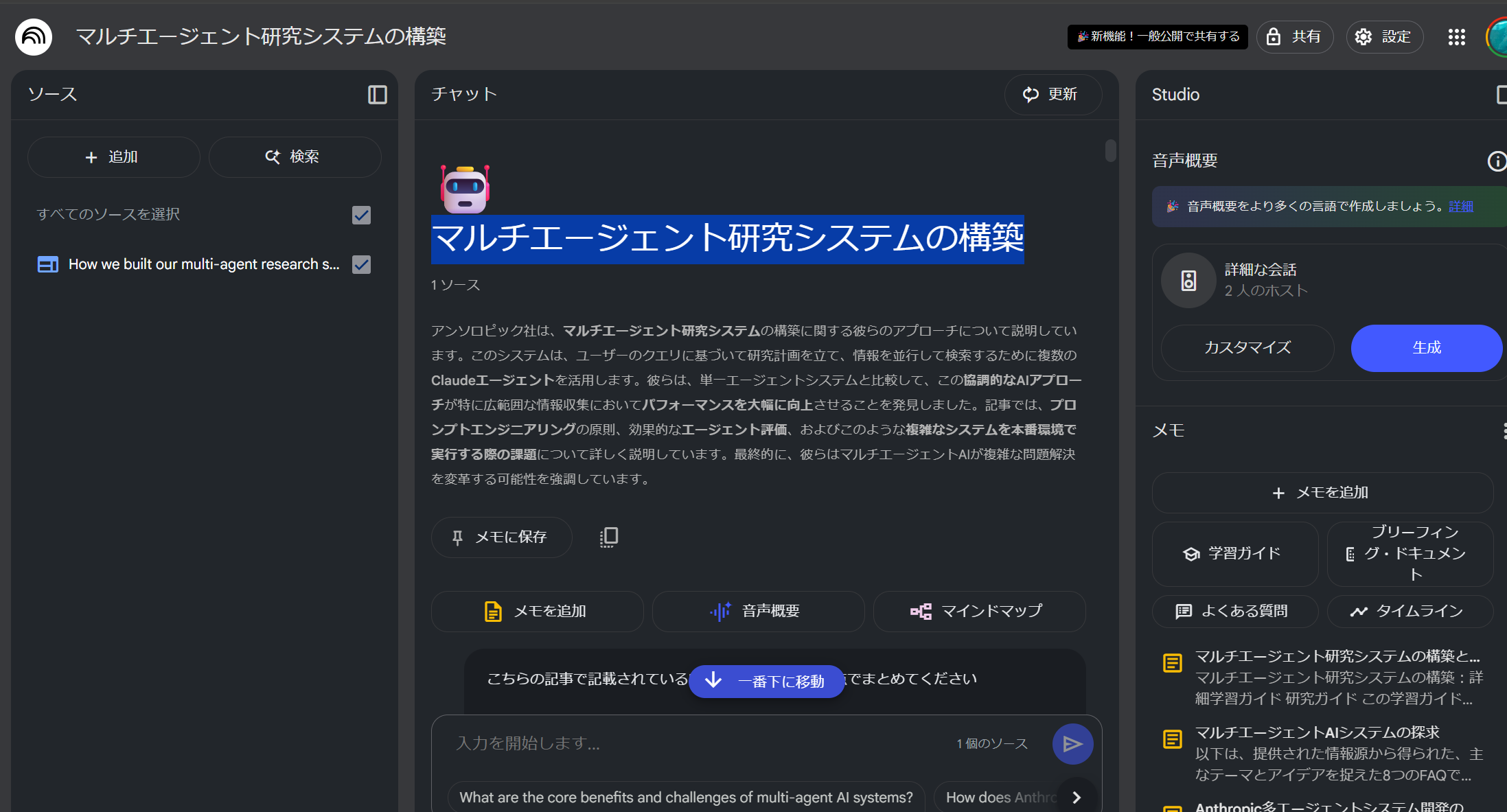

NotebookLMを活用した情報の深堀

ここで気になる内容をGeminiにぶつけ続けて、理解を深めます。

なんとなく、自分が気になる観点とかを軸に質問をなげかけていきます。

OutPut

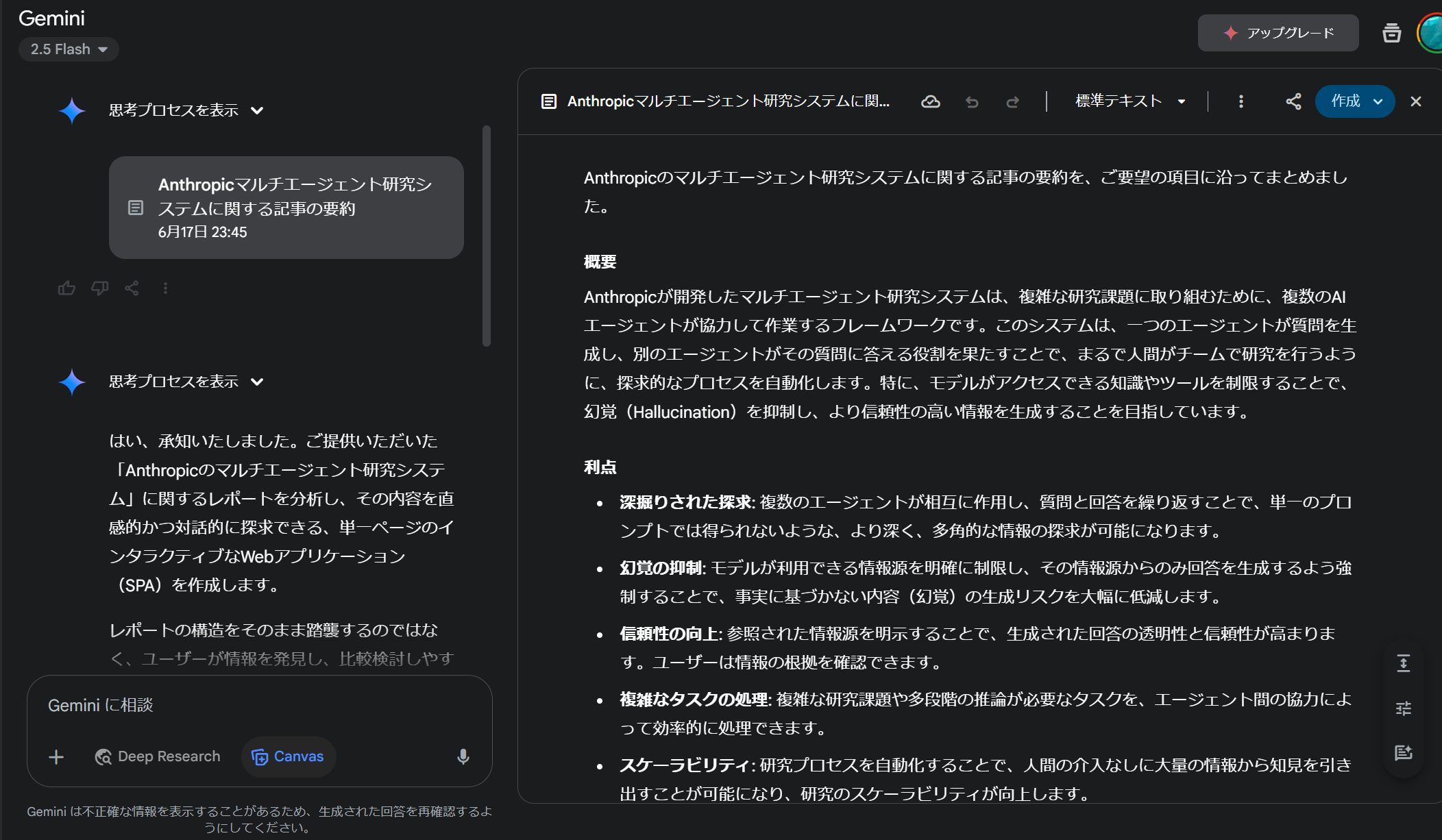

**Gemini(canvas)**を活用した情報のOutput

最終的なアウトプットは、自分で一から作るのでなければcanvasで簡単にWeb化するのが個人的には好きです。

まとめたい観点とかはNotebookLMである程度まとまっているので、そこでの確認事項をもとにcanvasで形にします。

プロンプト(アウトプット作成のために、回答を受けて少し追加の修正は加えています。)

Anthropic のマルチエージェントに関する記事についてわかりやすくまとめて下さい。

# 参考リンク

https://www.anthropic.com/engineering/built-multi-agent-research-system

項目は下記内容でお願いします

# 概要

# 利点

# 欠点

# 従来のRAGとの差異

出来上がったWebページ

最後に

近年、生成AI周りは進歩が速く、個人的には情報のキャッチアップにかなり苦労しています。

その中でなるべくきちんと内容を理解し、ほかの人にも伝えていける方法を模索しています。

その中でもGeminiのcanvasは視覚的に情報を整理できる意味でもかなり重宝しています。

色々な生成AIツールが出ているのでまだ手法については模索中なのでおススメの情報キャッチアップ法などご共有頂けると大変嬉しいです。

最後まで見てくださりありがとうございました。