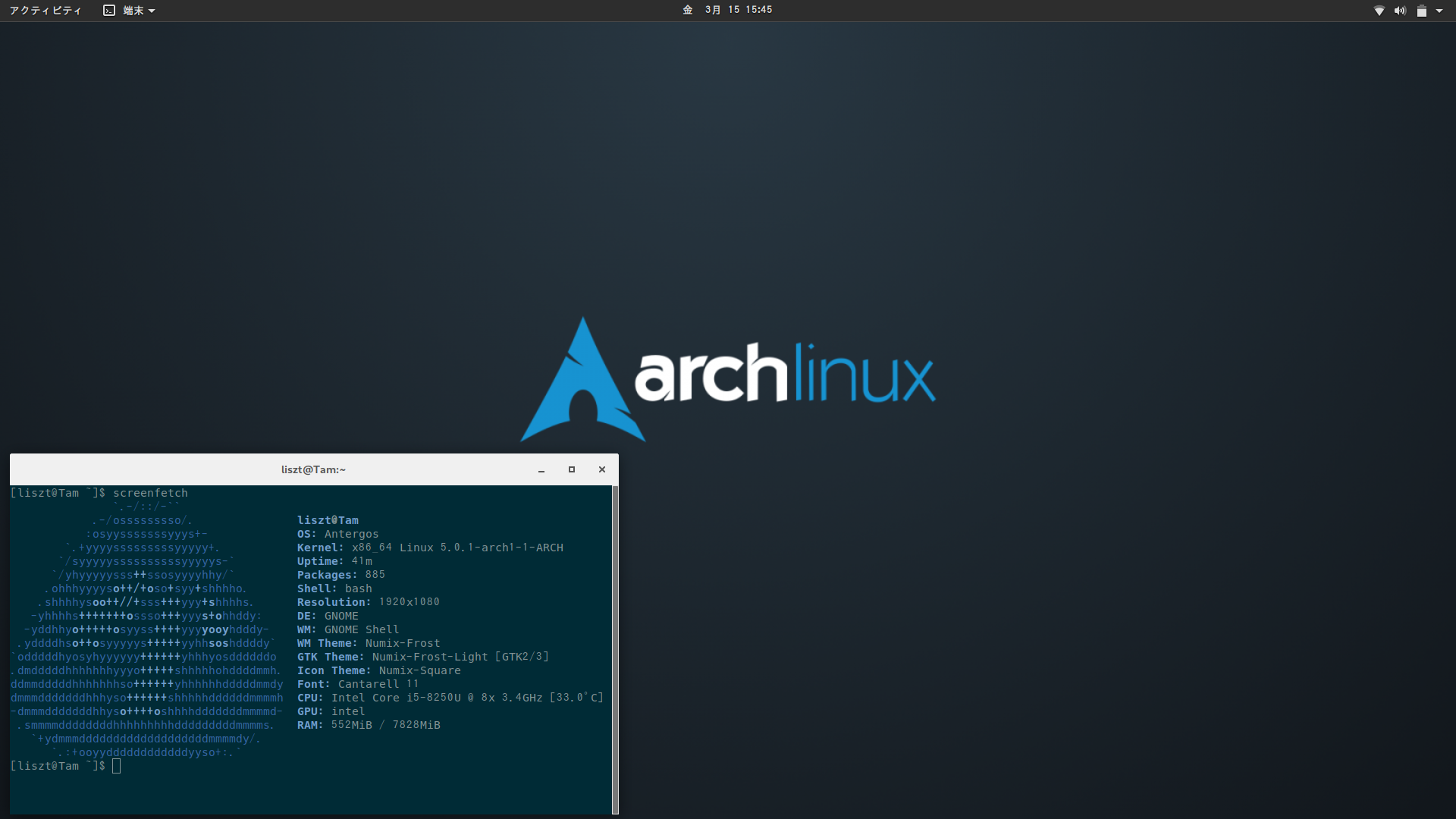

普段はMacを使っているのだが気分転換がてら手元にあったWindowsにAntergosを移植してみた

そもそもAntergosって何

Antergosはスペインで生まれたArch Linuxベースのディストリビューションであり、Arch Linuxの持つ透明性、シンプルさ、ローリングリリースによる常に最新であるという特徴を活かしながらインストールやデスクトップ環境構築の煩雑さを緩和しようとしたディストリビューション。

詳しくは以下参照

https://antergos.jp/

簡単に言うと、ArchLinuxの構築にかかる手間を省略してくれて、UbuntuみたいにGUIでインストールの作業ができるよってやつ

ダウンロード

公式からAntergos Live ISOをダウンロード

https://antergos.jp/#/download

インストール用ブータブルUSBの作成

今回はMultiBootUSBを使用

http://multibootusb.org/page_download/

ブートメニューの変更

BIOS画面を選択してBOOTMENUからブーダブルUSBを選択

セキュアブートが有効になっている場合は無効にしておく

変更した設定を保存して再起動

メーカー別BIOS起動キー

https://freesoft.tvbok.com/tips/peripherals/bios_boot_fn-key_list.html

ドライブの起動順位

https://www.pc-master.jp/jisaku/boot.html

BIOSの設定方法はメーカによって異なるので要調査

Antergosのインストール

再起動してしばらく待つとAntergosが起動する

サイドメニューにあるこのマーク ![]() をおすとインストーラーが起動する

をおすとインストーラーが起動する

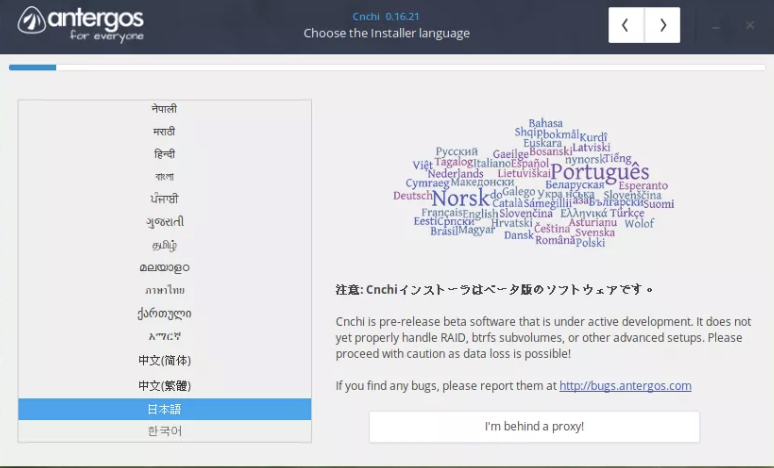

言語設定

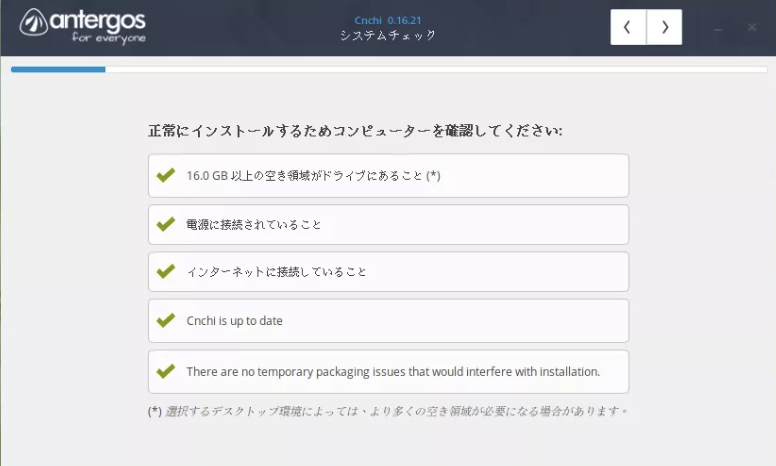

システムチェック

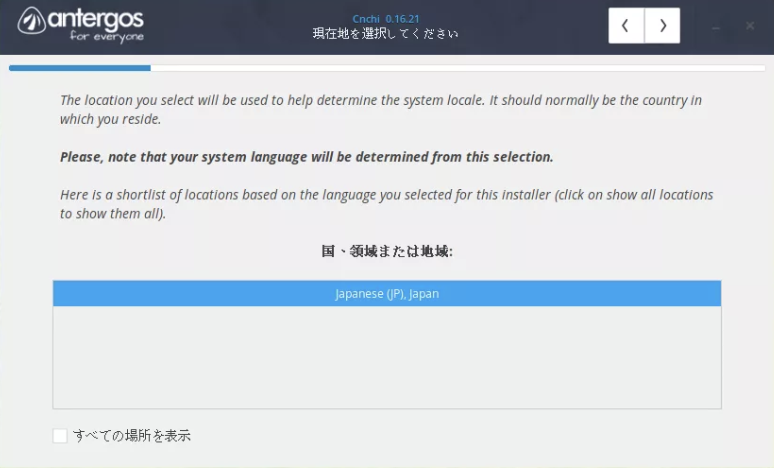

国と地域を選択

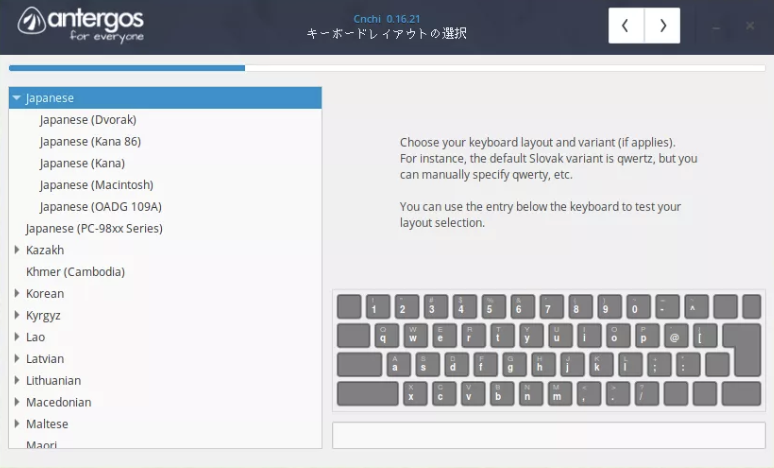

キーボードの配列を選択

自分は圧倒的にUS配列派なので是非この機会にUS配列のキーボードを買って欲しい

プログラマたちがUS配列を使う理由

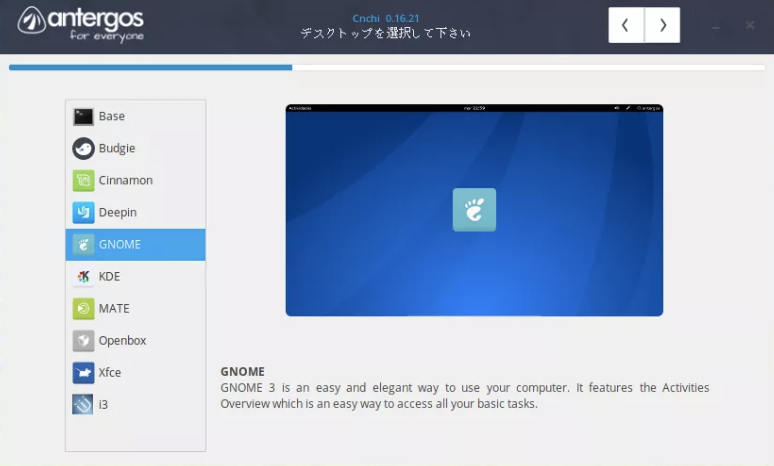

デスクトップを選択

Linuxってのはデスクトップ環境が自由に選べるようになっている

BASE

その名のとおりベーシックなターミナルのみの画面

次はこれで構築してみたい

GNOME

公式HP:gnome.org

シンプルなデザイン。デスクトップには何も置かれず、メニューバーすら存在しない。

自分はデスクトップになのも置かない派なので嬉しい。

GNOMEはDebian,Fedoraで標準デスクトップとして採用されている。

Cinammon

公式サイト:cinnamon.linuxmint.com

CinammonはリッチなGNOMEをより直感的に使えるようにしたデスクトップ。

見た目や使い勝手はMATEと似ている3Dアクセラレータを必要とするため、低スペックマシンでは動作が重い。

Linux Mintの標準デスクトップとして採用されている。

Deepin

公式サイト:deepin.org

Deepin用に開発されたデスクトップ環境。

GUIインターフェースにはQtが使われている。

割と新しい環境の為、デザインも最近ぽい。

KDE

公式HP:kde.org

これも有名。GNOMEとKDEはエディターでいうVimとEmacs的な宗教派閥

GUIインターフェースにはQtが使われている。

KDEのユーザーは普段使うアプリもQtベースの「KDEアプリケーション」を好んで使う為、KDEの独特な世界観を創りあげている。

GNOMEと同じく統合的であり、ツール郡の開発にも力を入れている。

KDEは非常に多くのディストロで標準またはそれに準ずるデスクトップ環境として採用されています。Debian,Fedora,Arch,Gentooなど主要デストロでも提供されている。

MATE

公式サイト:mate-desktop.org

MATEはGNOME2をベースに作られた軽く実務的な性能を追求しており、3Dアクセラレータを必要としないためにGNOME3のようなリッチなデスクトップと比べると派手なエフェクトは使えないが、めちゃくちゃ軽くて機能的。

MATEも多くのディストロで導入可能。

Openbox

装飾の一切存在しない最小構成のデスクトップ環境。

壁紙に任意の画像を指定、ウィンドウの透過、タスクバーの表示等の設定には、それぞれ追加のパッケージが必要。

デフォルトでは、端末とブラウザしか起動できなく、デスクトップ上の任意の位置にカーソルをもってきて右クリックしてから冒険が始まる。

BASEと同様に初心者にはオススメできない環境。

Xfce

公式サイト:xfce.org

Xfceは1つ1つの完結した機能をもったユニットを組み合わせることでシステムを構築するというUNIX思想に大きな影響を受けたデスクトップ環境。

カスタマイズが好きなエンジニアが最小環境から構築していく場合にXfceを選択するケースも多い。

Xubuntuの標準デスクトップとして採用。

i3

公式サイト:i3wm.org/

ウインドウはタイルのように敷き詰められて表示される。

リサイズをしない限りは画面は等分割されて並びます。ウインドウを開きすぎて目的のウインドウがどこにあるかわからないという問題は、基本的にウインドウ同士が重なることのないタイル型の環境では起こらない。

また、ウインドウに関する操作は全てキーボードショートカットで行うことが出来るため、Vimと同様な高い生産性や中毒性がある。

簡単に説明したが他にも色々ある為、もっと詳しく知りたい方は先人の知恵を借りよう

実用的で使いやすいデスクトップ9選

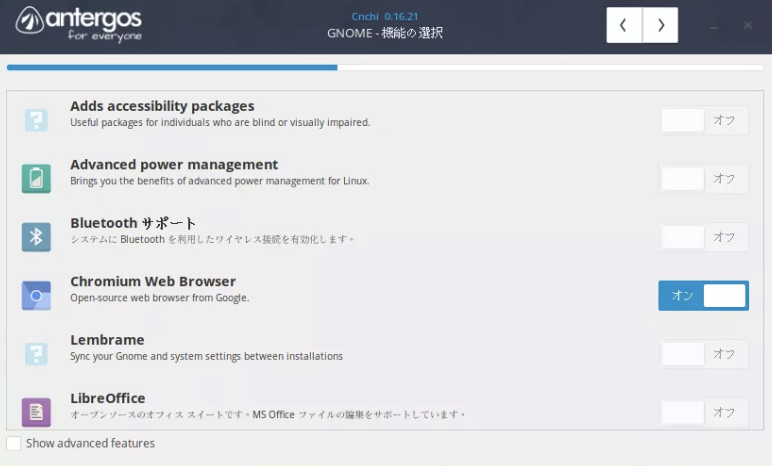

追加でインストールするパッケージを選択

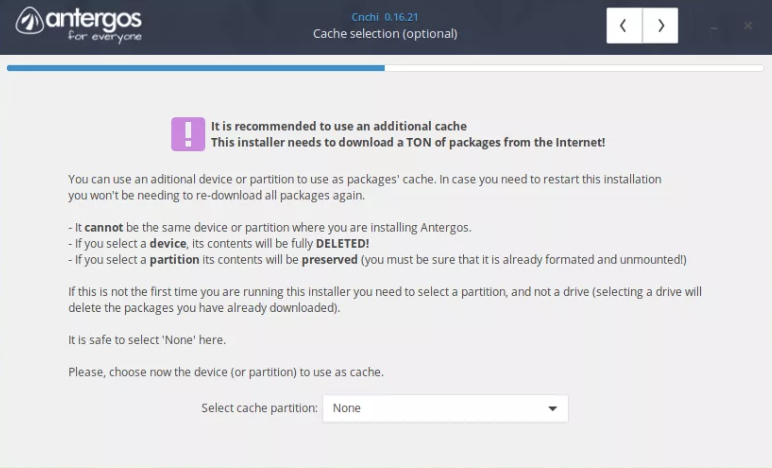

追加キャッシュの選択

キャッシュを作っておけばインストールが失敗したときにパッケージをダウンロードし直さなくて済む

今回はNONEで選択

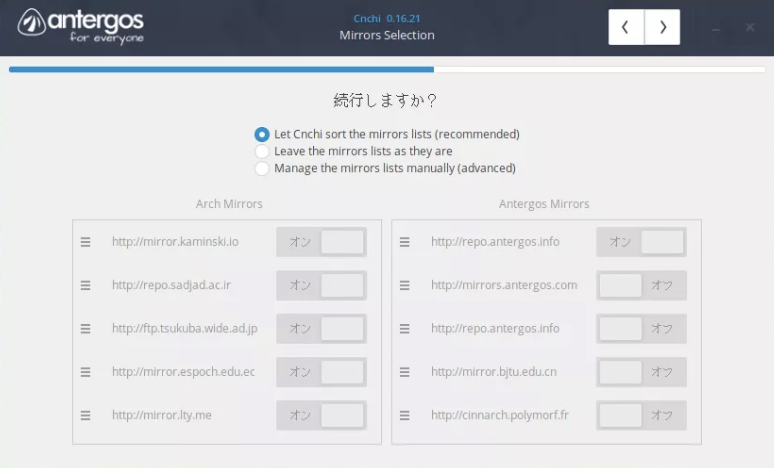

ミラーの選択

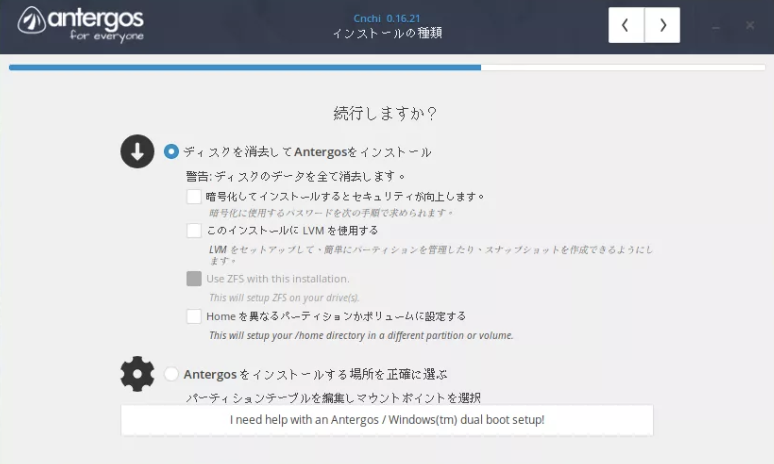

インストール種類の選択

ユーザーアカウントの作成

必要情報を記入して次へ

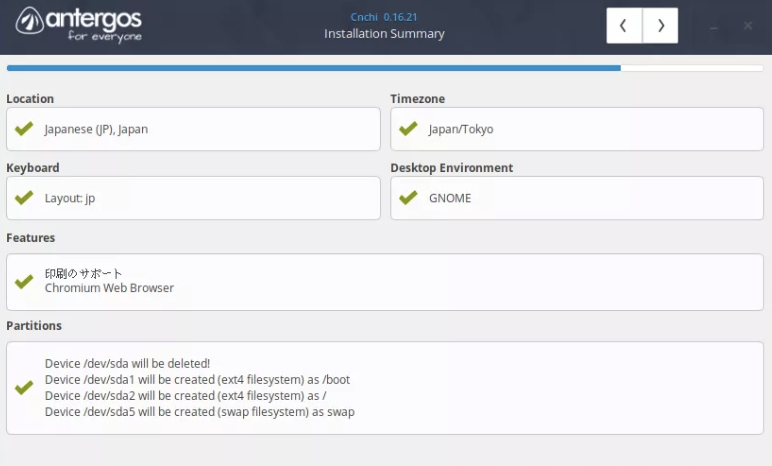

最終確認

インストールの概要を確認して次へ

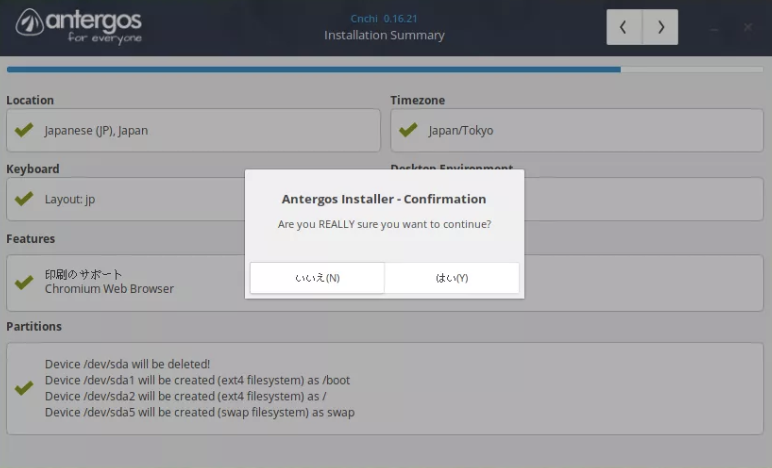

もう一度聞かれるのではいを選択

インストール完了

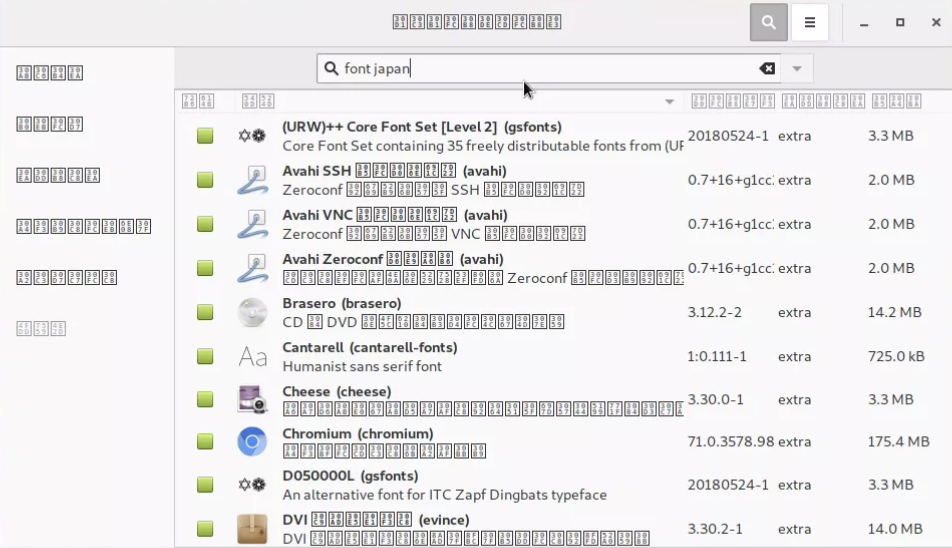

再起動後の文字化けについて

インストールが完了して再起動したら日本語であるべきところが全て文字化けしている

左のサイドバーの中のこのマーク ![]() を選択してPacmanのマークを探し出す

を選択してPacmanのマークを探し出す ![]()

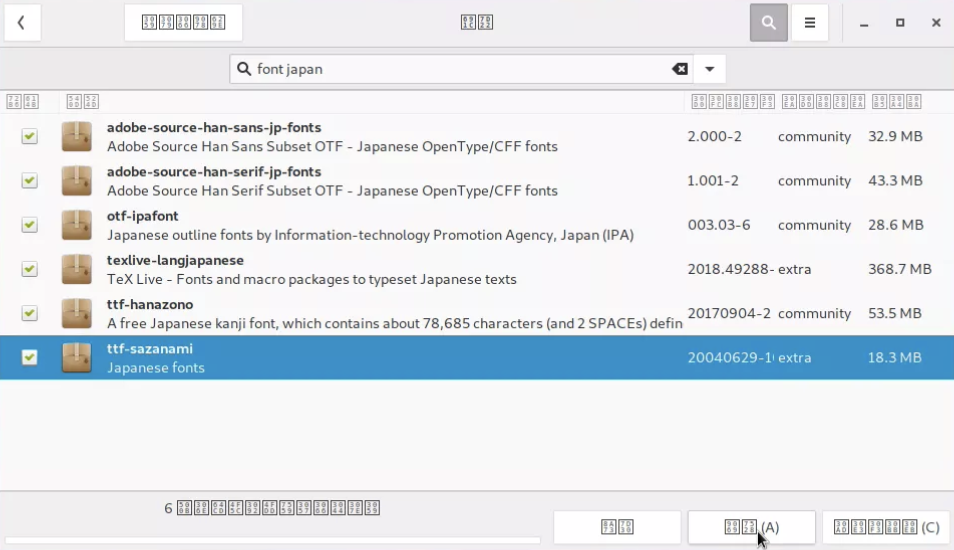

検索バーでfont japanと検索

色々ヒットすると思うので、とりあえず全部インストール

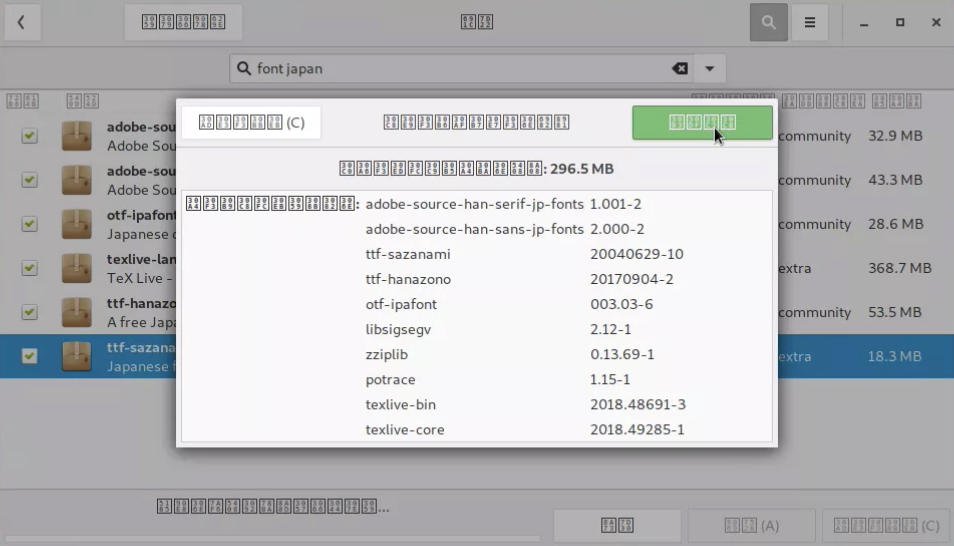

左の小さい四角を全てチャックして(A)を押す

右上の四角を押すとインストールが開始する

全てが終わると日本語が適応されている

これでAntergosユーザーの仲間入り

OS導入のワクワク感って中毒性あるよね

次はBASE版と本家のArchLinuxにも挑戦してみたい