Activity Centered Design(ACD)とは?

1.1 dermotholmes による ACD の解説(ACTIVITY CENTERED DESIGN BEYOND THE USER)

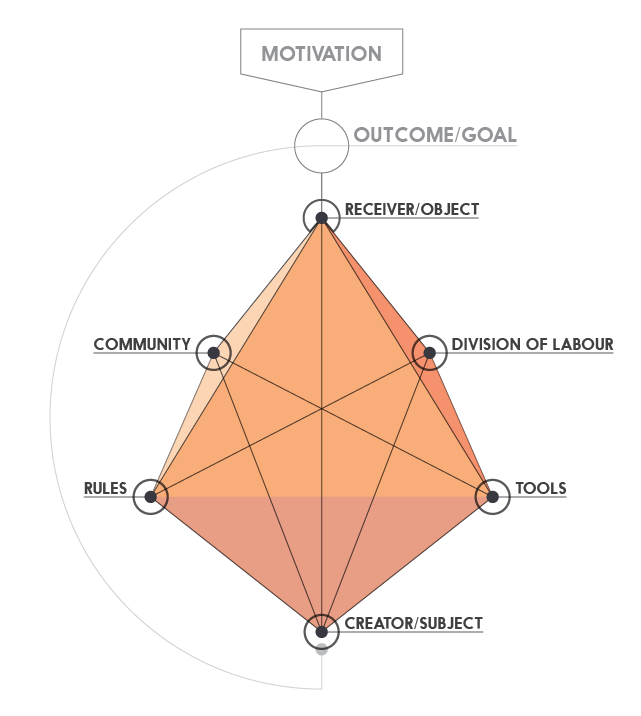

- ACD は、システムが行動としてどのような結果を生み出すか? ということに重きを置いたモデルである

- モデルであってプロセスでは無い

- ACD は、上記の表のそれぞれのエレメントに対してのノードをもつ

ターミノロジー(Terminology)について

-

ACD は行動理論が基であり、"目的"と"タスク"が特定の順序と階級を基に存在する

-

例えば、車の中でラジオを聴くという行為を例に取る

-

タスク (ラジオの局を合わせること)

- 行動 (ラジオを付けて、次の局に合わせること)

- 司令 (ボタンを押す)

ACD は何に対して良いか?

- 何かに着目した特定の動作した廃した製品の開発に効果的に考えられる

- ACD によって"システムのストーリ" をプロジェクトに関わる人がもつことが出来る

ACD の具体例

- 「ドライブ中に音楽を聴く」という行為を、上記の図に沿って解説すると以下のようになる

ACTIVITY(行動は何か?)

- 運転しながら音楽を聴くこと

MOTIVATION(何故か?)

- 何となく雰囲気のため

OUTCOME / GOAL(望ましい状態)

- その状況に適切な音楽が流れていること

OBJECT / RECEIVER(対象は何か?)

- 車

SUBJECT / CREATOR(誰が行動を起こしているか?)

- 運転手 / 乗客

COMMUNITY(他の行動を起こしているのは?)

- ラジオの局 / 他の運転手

DIVISION OF LABOR(誰が何をするか?)

- 乗客がラジオをあわせるかもしれない

RULE AND RITUAL(要求されるもの、一般常識的には)

- 普通は最初にお気に入りのチャンネルに合わせる

- 乗客に何かいいか尋ねる

- あまり運転に支障が出ないもの

TOOL AND ARTIFACTS(THINGS)

- GPS とシェアしているインターフェース

- ブルートゥースのタブレット

ACD が向いていないのは

- あまりプロダクトの改善に意欲が無いとき

- デザイナが低レベルでかつ狭い視野で活動している時

1.2 ドン・ノーマン氏の何故私がハーモニー社のリモコンが好きか?という話によると

ハーモニー社とリモコン

- DVD プレイヤーのリモコンについて

- 一般的なリモコンの利用方法について作り手が ACD を理解していないことが問題

- 大量のリモコンがあることが問題では無く、何かしたい時に操作を覚えなければいけないことが問題(テレビをつけたり、3:4 モードにしたり)

- その中でハーモニー社のリモコンは、ACD である(ハーモニー社はカナダの小さな企業)

- ハーモニー社製品は、行動を起こすようにプログラムされている(DVD を見たり、テレビを見たり)

ハーモニー社のリモコンが何故良いのか?

-

Philips Pronto 社製のリモコンで同様のことをやると、かなりの苦痛を伴う

-

セットアップのインストールだけで小一時間はかかる。

- 過去のセットアップ方法をあくまで踏襲しているのみである

-

これに対して ハーモニー社製のセットアップは、自分の持っているモデルを選択して、USB に繋げれば良いだけである

-

また、トラブルシューティングも優れている

- 何かトラブルがあると、ヘルプボタンを押せばだけでよく、どこに問題があるか示してくれる

-

ハーモニー製品が完璧か?というとそんなことは無い

ハーモニー社リモコンについて

- ドンノーマン氏は特化型のリモコンを使っている

- 何故なら一般的なものよりも特化したリモコンの方が良い、と思っているから

- 一度何かしようとするとジョイスティックやホイールなどといった、物理的なものは、ハーモニー社の普通のリモコンよりも良い

- (最期の方がよく分からない)

1.3 Human Centered Design(HCD) との違いは何か?

有害とみなされる人間中心デザイン の場合

自動車や日用品が大いに役立つ基本的な理由は、人々が実行する活動を深く理解して作り上げられてきたからだ。これを活動中心デザインと呼ぼう。

そういうものは大抵、いわゆる「デザイン」の成果というよりは、時の流れと共に進化してきた結果だ。作り手が世代交代しながら、顧客の声や自分自身の経験に根ざして、時間をかけて改良を重ねてきたのである。

- 人が技術に最適化するのか?技術が人に最適化するのか という視点で考えると違ってくるだろう。とのこと

- あくまで、ACD は 人が技術に適応したもの と結論付けている

- 本質的に、楽器の演奏やタイピングなどは時間がかかる。

- HCDの基本原則である「ユーザの声に耳を傾ける」ということが必ずしも真では無い(特定のユーザにスポットを当てすぎると、全体的なユーザビリティが低下する可能性がある)

- 人間中心をうたっていても、結局作ったものは複雑すぎる、ということがありがち

1.4 論理か利用か:活動中心デザインのよりどころ 原文

- HCD は、Hardware Store 方式

- 構造化され、クラスタリングされているもの

- Hardware Store では、基本的に秩序だってものが整頓されている

- タクソノミー(taxonomy) で分けられている

- HCD は、論理的すぎるのでは無いか

- 具体例: モバイル・デバイスの送信処理の煩雑具合

- 秩序だった分類で対応出来ない。活動を目的とするのならば、トンカチの近くに釘がある方が良い

- ACD が全てを覆すのか?

- そうではなく、HCD をより洗練させたものとして、ACD が存在している

- 最善はタクソノミーとタスクノミーの両方の手法を用いた解決策を用意すること

References

- Activity-Centered Design: Why I like my Harmony Remote Control

- 有害とみなされる人間中心デザイン

- ACTIVITY-CENTERED DESIGN

An Ecological Approach to Designing Smart Tools and Usable Systems - HCDは有害か?さらに説明しよう

- What is Activity Centered Design?

Is Activity Centered Design better than Human/User Centered Design?- Activity-centered design – some thoughts